|

| 國學網首頁→學人部→海外漢學→漢學家 |

|

||

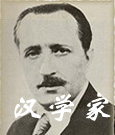

理 雅 格 |

||

相關專題

|

摘自《牛津大學與中國》

1876年,牛津大學在英國最先設立中國歷史和文化講座,開展中國歷史和文化的教學與研究。理雅格成為牛津大學第一任漢學教授。 理雅格是第一個系統地在中國淘金的西方學者。1840年,理雅格來到中國,不久出任香港基督教英華書院的院長,開始從事中國典籍的英譯。他在中國淘了30年的“金”。理雅格在王韜等中國助手的協助下,從1861年到1886年的25年間,將“四書”、“五經”等中國主要典籍全部譯出,共計28卷。1873年,理雅格離開中國時,已是著作等身,他的多卷本《中國經典》、《法顯行傳》、《離騷及其作者》、《中國古代文明》、《基督教與儒教之比較》和《中國編年史》等著作在西方漢學界占有重要地位。 |

|

北京國學時代文化傳播有限公司 Copyright all rights reserved |