許盤清(南京三江學院) 曾志雄(香港中文大學教授)

1.《史記地圖集》簡介

《史記地圖集》2009年6月由北京地震出版社出版,全書地圖為397張,文字說明為15萬字,這是我國第一本專書地圖。該書由許盤清繪制地圖,張小峰、鄭云波、盧昌璽等撰寫說明文字,曾志雄統一修訂。全書以地圖為經,以《史記》內容為緯,把《史記》傳紀體的五種體裁打散,抽取《史記》中與每張地圖有關的文字,改寫為簡潔易讀的說明,配置在每張地圖的旁邊,方便讀者對圖閱讀。

2.地圖的繪制

正如本書書名所示,本書的編制以制作地圖為主要工作。為了盡量利用現今的科技成就,本書的地圖繪制方式有別于過去的歷史地圖集。繪制地圖分為以下幾個步驟:

2.1預先工序

所謂預先工序,是指在制圖之前,先做好預備工作。包括:

2.1.1制作《史記》事件年表

首先,參照,《資治通鑒》的編年,在《史記》記事范圍內,按歷事件發生的先后,把《史記》內容切分,制成《史記》事件年表。

2.1.2制作《史記》地名表

按照《史記》的〈本紀〉、〈世家〉、〈列傳〉各篇的先后次序,錄出《史記》書內的地名,利用EXCEL軟件制成“《史記》地名表”(以下簡稱“地名表”)。地名表共分6欄,第一欄為該地名《史記》中所在的卷數,第二、三欄為該地名在《史記》中出現及消亡時間(如果有),第四欄為地名,第五欄是出現地名的《史記》原文,第六欄為前四史(《史記》、《漢書》、《后漢書》、《三國志》)中對該地名的相關注釋。這些數據主要供制作地圖時參考。

2.2核心工序

所謂核心工序,是指繪制地圖的工序。這道工序又可以分為:

2.2.1制作全國性古地圖

首先矢量化《中國地圖》與譚其驤的《中國歷史地圖集》(以下簡稱“譚圖”),并以“譚圖”為主要參考對像,繪制出“基礎地圖”。第一步將“地名表”中的地名與“譚圖”中的地名詳細核對,完全相同的用黑色標出。然后再核對相差不大的地名,用灰色標出。如果發現兩者地點完全一樣,則改成黑色。以此方法,大部分地名都可以得到定位。由于《史記》中對河流、湖泊的相關記載不多,則仍參照“譚圖”所標,但僅取需要用到的一部分。由于山脈不會移位,《史記》中出現的山脈基本上參照今天的山脈。

最后,將“譚圖”中沒有標注的地名按2.2.4的方法標入于上一步制作出來的“基礎地圖”中,并把基礎地圖中的“今地名”全部換成2005年的地今名。

以此方法,可以繪制出一張張特定朝代的全國性地圖。包括西周、東周、戰國、秦朝、西漢的全國地圖。夏、商地圖的繪制比較復雜,尤其是禹貢地圖中的地名與河流。它們的地名主要依據“譚圖”、郭沫若的《中國史稿地圖》,《讀史方輿紀要》來編制。至此,一個朝代至少一張全國地圖繪制出來了!

2.2.2制作基礎地圖

以上述方法按年代制作出大量的編年地圖,作為“基礎地圖”。“基礎地圖”中將所有能確定出現與消亡年代的地名全部標出。“基礎地圖”每隔一個時期制作一張,間隔年代取決于歷史的重大事件;有時如果地名變化較多,“基礎地圖”也較多。然而“基礎地圖”數量不能太多,因為“基礎地圖”太多,使用極不方便;但太少了,修改今后的事件地圖太繁雜。

有了“基礎地圖”之后,就能制作出各種各樣的地圖,既快速又準確。

例子請詳見〈春秋(前760)時的基礎地圖〉。圖中明確標出了在這一時期消亡(紅色年代)和出現的新地名(藍色年代)。

2.2.3制作現成地圖

所謂“現成地圖”,是指出現在《史記地圖集》里頭的每一張地圖。制作“現成地圖”的工序是:按照《史記》事件年表中的事件內容繪制“編年地圖”。其方法,按事件的年代先打開年份相近的“基礎地圖”,同時打開本書預先制訂的“圖例”,配合《史記》有關的事件把需用的

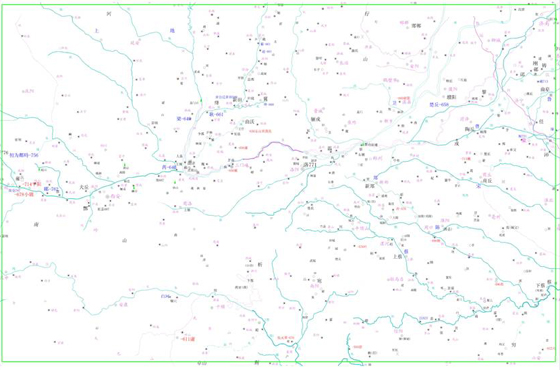

圖1 春秋(前760)時的基礎地圖

符號加入“基礎地圖”之中,再從“工具地圖”中復制所需要的各類符號。每一張“現成地圖”都有一個明確的標題,每一幅圖內基本包含古代山脈、河流、湖泊、城墻、冢墓和古今對應的地名。地名符號又分聚落、縣、邑、郡、治所等古代各級大小不一的單位。如果是事件地圖,圖中還加上《史記》有關的簡短敘述文字。

2.2.4地圖中古地名的定位

歷史地圖中的古地名位置怎樣確定,事關重要。我們以下面的方法給古地名定位(特別是“譚圖”中沒有的地名):

1.《史記》中大部分的地名《三家注》(《集注》、《索隱》、《正義》)均有,第一步是用EXCEL制作詳細的《地名表》(見前),列出《三家注》中有關地名的注釋。

由于《三家注》中所注的地名均為唐代以前的地名,還必須借助顧祖禹的《讀史方輿紀要》(下文簡稱《紀要》)找出對應于明清代時的地名。此書中的地名與現代地名已經相差不遠,再將這些地名與“譚圖”作詳細比較。如果一致,就可以確定該地名的位置。

2.如果《三家注》中沒有的地名資料,則另查《紀要》。《紀要》如有該地名時,又必須查出《紀要》附錄的歷史事件;如果《紀要》清楚記載該事件,就說明該地名是我們需要的地名,再與“譚圖”核實。如果一致,就可以確定該地名。

3.如果在《紀要》找不到,則查“譚圖”或郭沫若的《中國史稿地圖集》以及史為樂主編的《中國歷史地名大辭典》補上。

4.如果在《史記》三家注與“譚圖”都找不到,則依據《紀要》所標明的方位與距離,將該地名標注到地圖上。這種標注有一定的誤差,但由于我們用的地圖在1:400萬以上,這些差錯對地圖的影響不大。

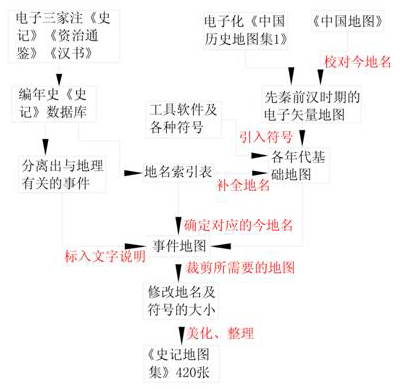

5.如果最后都找不到,就根據所記載的事件與有關地名的相對位置,自行標明;此時,地名后面加“”表示。請詳見:圖2 地圖繪制的整個流程。

圖2 地圖繪制的整個流程

3.“地圖說明”的編寫

從上文看到,《史記地圖集》中每幅“現成地圖”的訊息基本已經可以成為獨立自足的一張歷史地圖。為了更方便使用,每一張地圖我們幾乎都附上一篇說明文字。這篇文字叫“地圖說明”。“地圖說明”主要根據與地圖相關的《史記》內容編寫,讓每一張地圖除了可以看到相關的歷史時空之外,還可以閱讀司馬遷的有關記事內容。

最初,由助手按每幅地圖的標題、年代、事件和地圖內已標注的文字,從《史記》中找出相關而對應的原文,然后把原文改寫為現代漢語。原文內有關的年代,一律加注公元年份。每一則說明編寫時必須照顧到每一張相關的地圖,盡量做到自成段落,獨立成篇,讓每一張圖都能夠反映出一個歷史片段。

“地圖說明”盡量忠實于《史記》某一段的原文,對《史記》中記述的前后不一致的地方(特別是年代、人名),暫不加考訂。

4.后期工序

后期工序包括兩部分:一是逐張地圖仔細檢查,看看與《史記》所記述的事件有沒有出入,夠不夠準確;又將不需要的圖例全部刪除,同時設定圖中符號的顏色,調整地圖內文字和符號的大小,消除“基礎地圖”中部分不需要的地名,以便地圖更加整潔美觀。例子請見《鄭伯克段-722》。

圖3 鄭伯克段-722

二是調整每一則說明的文字風格,讓每一則說都做到既能獨立又能互相呼應,反映歷史的變化與過程;又校對每一則的“地圖說明”年代與人名、地名,在改寫時的錯誤,歸納有關人名、地名的異體字,繁體與簡體差別較大的地名,也統一用原來的繁體。

參考文獻:

[1]中國歷史地圖集 譚其驤. 中國地圖出版社. 1882年10月

[2]中國史稿地圖集 郭沫若. 中國地圖出版社. 1990年

[3]中國歷史地名大辭典 史為樂 等.中國社會出版社. 2005年3月

發布日期:2009-08-18