胡鵬

(山東師范大學(xué)中文系)

“九章”是屈原《離騷》、《九歌》、《天問》等之外的九篇作品的合稱。其名稱來歷有二說:一則王逸認(rèn)為:“章者,著也,明也。言己所陳忠信之道甚著名也。”(《楚辭章句》);二則朱熹認(rèn)為:屈原既放,思君念國,隨事感觸,輒形于聲。后人(按:當(dāng)指劉)輯之,得其九章,合為一卷,非必出于一時(shí)(按:亦非一地之言)也(《楚辭集注》)。王逸之說是毫無根據(jù)的。完全是自己的主觀臆想。其原因亦有二:一是司馬遷《史記·屈原列傳》中的相關(guān)敘述,表明在劉向之前尚未有“九章”的專稱,而是以散篇指稱的(詳見馬茂元《楚辭選》,人民文學(xué)出版社,1998年8月版,此不贅述)。二是我認(rèn)為,“九章”中并非都是“陳忠信之道”,相反,更多的是抒寫個(gè)人的不平遭遇和幽怨之情,甚至覺得自己“吾聞作忠以造怨兮,忽謂之過言”(《惜誦》),故以為朱熹說是正確的。“九章”之名始見于《九嘆·憂苦》:“嘆離騷以揚(yáng)意兮,猶未憚?dòng)诰耪隆!弊鳛椤冻o》的第一個(gè)編輯者,我們可以認(rèn)為是劉向首先使用“九章”一名的。本文所要探討的,就是“九章”中輒九篇作的排列次序、亦即各篇寫作大致先后的問題。

王逸本“九章”的次序是惜誦、涉江、哀郢、抽思、懷沙、思美人、惜往日、橘頌、悲回風(fēng)。這顯然不是按作品的創(chuàng)作年代來排列的,很可能是他循用了劉向編輯的《楚辭》本。對(duì)他們本來的排序問題(亦即創(chuàng)作先后問題),后來研究楚辭的名家,如黃文煥、林云銘、蔣驥、游國恩、郭沫若等均提出了不同看法。根據(jù)我對(duì)作品的理解,參考各家說法,密切聯(lián)系歷史事件(主要是考慮到當(dāng)時(shí)屈原的行蹤),我的意見是:惜誦、橘頌、抽思、思美人、涉江、哀郢、懷沙、惜往日、悲回風(fēng)。具體原因如下:

首先,應(yīng)該注意到《九章》與《離騷》一樣,主要是敘述身世和遭遇,是詩人在同腐朽墮落的楚國貴族集團(tuán)進(jìn)行激烈的斗爭(zhēng)中產(chǎn)生的。其思想藝術(shù)價(jià)值正在于它同《離騷》一樣,深刻地表現(xiàn)了詩人發(fā)自肺腑的高揚(yáng)的激烈的愛國感情。》。其中《哀郢》篇最深刻地表達(dá)了屈原的愛國主義思想。《九章》和《離騷》是同一類型的作品,區(qū)別在于《離騷》是屈原近于綜合性的自我生平敘述,而《九章》則是比較具體的片斷生活的記錄和心靈與情緒的零碎、雜亂地顯現(xiàn)。《九章》被更多人認(rèn)為是研究屈原生平和思想最有價(jià)值的材料。沉郁憤慨的情感、對(duì)楚國即將覆亡的哀嘆貫穿于九章各篇。這九篇文章,雖然有著大致相似的感情基調(diào),卻是作于相距遙遠(yuǎn)的三個(gè)不同的地方。必須了解的是,屈原除了在楚國都城郢任職外,曾先后兩次飄蕩在外。其中,第一次(楚懷王二十四年,秦楚黃棘之盟后,楚國徹底投入了秦的懷抱)在漢北(即今漢江以北,具體位置不得而知),這是屈原在遭到楚懷王疏遠(yuǎn)時(shí),自己主動(dòng)離開了深愛的故都郢(我以為,《惜誦》《橘頌》即作于動(dòng)身出發(fā)之前,而《抽思》即作于北上途中或是旅居漢北之時(shí))。第二次是被楚頃襄王放逐江南,歷長(zhǎng)江、洞庭湖、沅水、湘水等處,在途中和投河之前作了后六篇。

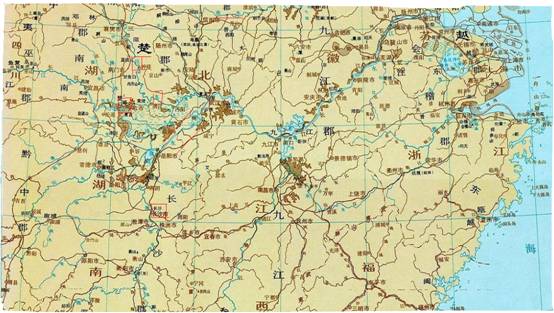

屈原飄蕩地圖(重要地點(diǎn)如郢、漢水、淮河、長(zhǎng)江、長(zhǎng)沙等均已用紅筆標(biāo)出)

再與楚國此段歷史時(shí)期的大事記結(jié)合考察,會(huì)更加清晰地了解屈原的行蹤及其思想變化的外因:

周烈王四十一年(楚懷王槐元年);

楚懷王十一年:擊秦不勝(可見此時(shí)楚王尚未絕齊事秦,屈原仍受信任);

楚懷王十六年:張儀來相(轉(zhuǎn)折);

十七年:秦拜我將屈丐(楚弱明矣);

二十四年:秦來迎婦;

二十五年:與秦王會(huì)黃棘,秦復(fù)歸我上庸;

二十六年:太子質(zhì)秦;

二十八年:韓魏齊敗我將軍唐昧于重丘;

二十九年:秦取我襄城,殺景缺;

三十年:王入秦,秦取我八城;

周赧王十七年(楚頃襄王元年):秦取我十六城;

頃襄王三年:懷王卒于秦,來歸葬;

十四年:與秦會(huì)宛;

十五年:取齊淮北;

十九年:秦?fù)粑遥c秦漢北(屈原第一次流放地)及上庸地;

二十一年:秦拔我郢,燒夷陵,王亡走陳。這是在公元前278年,秦兵在白起帶領(lǐng)下攻破郢(即今湖北江陵北),屈原深惡楚國政治的黑暗,痛感國家的淪亡,無力挽救,又不愿離開楚土,悲憤之余,遂于6月27日(五月初五日)投汩羅江(今湖南湘陰以北,湘江支流),以死殉其志。

以上據(jù)夏曾佑《中國古代史》,北京,團(tuán)結(jié)出版社,2006.1

其次,結(jié)合各篇具體內(nèi)容來看。

《惜誦》表現(xiàn)了詩人在政治上遭受打擊后的憤懣心情,敘述了在政治上遭受打擊的始末,以及自己對(duì)待現(xiàn)實(shí)的態(tài)度等,內(nèi)容略與《離騷》前半篇相似。明顯是離開楚都郢以前的作品。此時(shí)的屈原依然對(duì)楚王和楚國抱有很大的信心與熱情。此時(shí),屈原受到楚地尚巫習(xí)俗的影響,進(jìn)行了占卜:“昔余夢(mèng)登天兮,魂中道而無杭。吾使歷神占之兮,曰:‘有志極而無旁。’”。占卜的結(jié)果是,留既不可,去又不忍,唯有潔身自保而已。其實(shí),這時(shí)的屈原報(bào)國之志還是存在的,他不相信自己就這樣傾頹下去,自己還可以為祖國效力:

搗木蘭以矯蕙兮,糳申椒以為糧。

播江離與滋菊兮,原春日以為糗芳。

恐情質(zhì)之不信兮,故重著以自明。

綜上原因,拔此篇放在第一位。可概括為屈原初遭饞而失位于楚都之作。

《橘頌》一般認(rèn)為是屈原早期的作品,首先就橘的形象和特征進(jìn)行了贊美,然后針對(duì)此特征作出擬人化的描寫,可以看成是作者偉大人格和安土重遷品質(zhì)的縮影。此篇清新秀拔,別具一格,有人從辭賦的角度上說,它“開了體物寫志的先河”。這樣的作品也只能在屈原踏上流放征途之前甚至更早的時(shí)期才能寫出來。

《抽思》大概作于屈原被疏于漢北之時(shí)(“倡曰:有鳥自南兮,來集漢北。”可證),抒發(fā)了詩人見疏于楚懷王之后的抑郁幽怨、苦悶心酸之情。此時(shí)的流放,不同于后來的棄逐江南,屈原很大程度上仍然“系心懷王,不忘欲反”,與涉江后的四篇作品有較大區(qū)別。因此認(rèn)為它是第三篇。

《思美人》反映了詩人品質(zhì)高潔、氣質(zhì)不俗,思念懷王而不能受信任、受重用,但又不愿“變心從俗”的心情。至于其為楚頃襄王初期屈原被放逐到江南時(shí)所作的證據(jù),詳見馬茂元《楚辭選》,此不贅述。

《涉江》很像是屈原自敘放逐江南的行蹤(渡長(zhǎng)江而南,浮沅水西上),反映了詩人信潔的情操與黑暗混濁的現(xiàn)實(shí)生活的矛盾。雖對(duì)楚國政治進(jìn)行了批評(píng),但主要還是重申了自己正確而堅(jiān)定的立場(chǎng):

忠不必用兮,賢不必以。

伍子逢殃兮,比干菹醢。

與前世而皆然兮,吾又何怨乎今之人!

余將董道而不豫兮,固將重昏而終身。

推此語氣兼及思想,應(yīng)該是南行書苦發(fā)愿之作,因此斷定為承上啟下的第五篇。

《哀郢》一說作于懷王死秦之后,一說作于白起破郢(前278)之后,主要是抒發(fā)了詩人君亡過破身危的哀思以及對(duì)人民苦難的深切同情。這與以后三篇都當(dāng)是投江前很短時(shí)間內(nèi)接連寫作的,都是在有了必死之志時(shí)寫作的,可以籠統(tǒng)的概括為“絕筆詞”。不管是“詩窮然后工”,還是“國家不幸詩家幸”,此時(shí)的屈原已經(jīng)意識(shí)到自己即將走到生命的盡頭(他很可能也預(yù)測(cè)到了楚國也是處在了生死存亡的緊要關(guān)頭),故而屈原是很失望的,也是平靜的(極其憤怒之后的平靜,暴風(fēng)雨之后的平靜),因此,回顧自己的一生,回想自己的理想與現(xiàn)在的處境以及楚國當(dāng)前的惡劣態(tài)勢(shì),屈原是百感交集的,他寫下這篇《哀郢》以及后面的《懷沙》等三篇作品就很好理解了。可以肯定的是,沒有這樣的處境,去原始寫不出這樣大悲亦達(dá)靜的作品的。因此我認(rèn)為,懷疑這幾篇作品的真?zhèn)螁栴},以及把它們當(dāng)作屈原前期作品的認(rèn)識(shí)都是不很確切的。此片最后的總結(jié),表現(xiàn)了作者曲折而復(fù)雜的心理過程,極其沉痛的的愛國、失望情感得以表現(xiàn);在這萬般無奈的時(shí)刻,屈原對(duì)楚國已經(jīng)完全絕望了,他所考慮的已經(jīng)是生命的最后歸宿問題了:

亂曰:曼余自以流觀兮,冀壹反之何時(shí)?

鳥飛反故鄉(xiāng)兮,狐死必首丘。

信非吾罪而棄逐兮,何日夜而忘之?

《懷沙》為屈原自沉之前不久所作,一說為“懷抱沙石”沉江,一說為“懷念長(zhǎng)沙”, 我認(rèn)同后者。“滔滔孟夏兮,草木莽莽。 傷懷永哀兮,汩沮南土。”可見此時(shí)屈原仍在南行,或者是已經(jīng)到達(dá)了他要投的汨羅江邊(對(duì)“汩沮”存在不同解釋,是解決這一問題的關(guān)鍵)。這篇作品著重?cái)⑹龅氖窃娙苏乐毙小⒉浑S世浮沉的高尚節(jié)操以及準(zhǔn)備以死來殉理想、殉信仰、殉君王、殉楚國的決心和意志。

重華不可遻兮,孰知余之從容!

古固有不并兮,豈知何其故!

湯、禹久遠(yuǎn)兮,邈而不可慕。

懲連改忿兮,抑心而自強(qiáng)。

離閔而不遷兮,原志之有像。

進(jìn)路北次兮,日昧昧其將暮。

舒憂娛哀兮,限之以大故。

自己即將就死的悲哀已經(jīng)明顯地顯露出來了。基本可以斷定這是在郢都已亡,屈原將目光轉(zhuǎn)移到自己流放的楚國南方時(shí)的作品。

《惜往日》有人認(rèn)為這才是屈原的“絕命詞”。它概敘了詩人一生的政治遭遇,為因小人破壞和國君昏庸使自己的理想不能實(shí)現(xiàn)而深感痛惜,也表達(dá)了必死的決心。這是對(duì)一生的一個(gè)短暫總結(jié),也是去往江邊的最后一次比較冷靜的思考。最后闡明了就死之前對(duì)前輩賢者生死的認(rèn)識(shí),抒發(fā)了垂死時(shí)對(duì)國家日暮途窮的憂慮和深切的悲哀:

原陳情以白行兮,得罪過之不意。

情冤見之日明兮,如列宿之錯(cuò)置。

乘騏驥而馳騁兮,無轡銜而自載。

乘氾泭以下流兮,無舟楫而自備。

背法度而心治兮,辟與此其無異。

寧溘死而流亡兮,恐禍殃之有再。

不畢辭而赴淵兮,惜癰君之不識(shí)。

《悲回風(fēng)》這是我認(rèn)為的屈原一生中最后的吟唱。它很明顯地流露了一種低徊纏綿的憂苦之情,但不如此前作品濃重深厚,是在即將投江的前一刻從容寫就的。此篇在王逸本中就是最后一篇,這也可以作為一個(gè)方面參考。當(dāng)然主要還是作品中流露出來的風(fēng)格,與其他八篇都有較大不同,垂死的哀音、低徊往復(fù)的情思、潛在的強(qiáng)烈感染力,無不顯示作者寫就此篇從容赴江的氣魄。

發(fā)布日期:2008-10-13