白潔

摘要:明清俗曲代表性曲牌【茉莉花】,有著豐富的音樂形態和完整的發展歷史。它從清初開始流傳,被人們代代傳唱,至今仍活躍在中國和世界舞臺上。本文以【茉莉花】曲牌為個案,對其在數百年的流傳過程中,受各地方言、風俗等因素的影響,產生出不同的風格和體裁的【茉莉花】進行比較分析,探尋其流變規律。

關鍵詞:茉莉花;曲牌;流變

一、茉莉花曲牌的由來

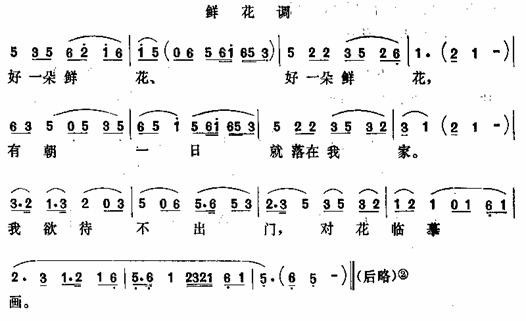

【茉莉花】的曲譜,最早見于清代道光元年(公元1821年)刊刻的《小慧集》一書中。該書卷十二“小調新譜”部分收錄了一首【鮮花調】,全曲共兩段唱詞。由于第一段唱詞開始兩句為“好一朵鮮花,好一朵鮮花”,故名鮮花調。這首用工尺譜記錄的【鮮花調】,采用斜行工尺“蓑衣譜”式記寫。[1]8

【鮮花調】歌詞最早出現于乾隆年間出版的戲曲劇本集《綴白裘》,其中的第六集卷一《花鼓》一劇的“花鼓曲”九曲的前兩曲中,唱的是張生戲鶯鶯的故事。

1.好一朵鮮花,好一朵鮮花,有朝一日落在我家。你若是不開放,對著鮮花兒罵,你若是不開放,對著鮮花兒罵。

2.好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園的花開塞不過他,本待要,采一朵戴,又恐怕看花的罵。本待要采一朵戴,又恐看花的罵。

由于開頭兩句詞:“好一朵鮮花,好一朵鮮花”重疊一次,又叫做【雙疊翠】、【雙疊詞】或【雙疊詞】,

清代道光二十四年(公元1844年)張椿刊印之《張鞠田琴譜》里收錄的一首【四季鮮花】。全曲分為春景、夏景、秋景、冬景四段,歌詞根據不同季節,分別唱了四季的鮮花,另外,還唱道張生和鶯鶯的,以及牛郎織女七夕相會的故事。由于歌詞的敘述性內容,旋律相對比較復雜,但是,取出骨干音進行分析后明顯看出這首【四季鮮花】其實就是前面【鮮花調】的旋律加花而成。

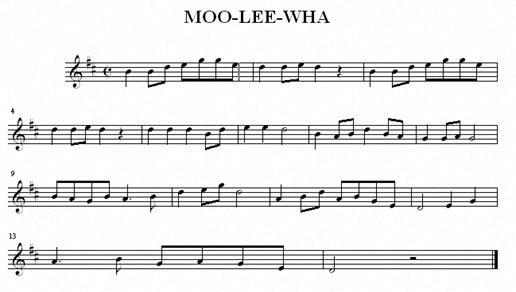

清乾隆五十八年(公元1793年),英國學者約翰·巴羅(John Barrow)用五線譜記錄的《Moo-Lee-Wha》(為“茉莉花”的音譯),收錄在《中國游記》(Travels in China)第六章“語言、文學、藝術、科學、技藝和醫藥”中。

Hau ye-to fien wba,

Yeu tcbau yeu jie lo tfai go kia go pun tai,

Poo tcboo mun twee tcbo fien wba ul lo.

Hau ye to Moo-lee wba,

Man yuen wba kai foy poo quee ta go pun tai tfai ye ta tai you kung kan wba jin ma.

Literal Tranflation[2]316-317

巴羅在《中國游記》中說,這首《茉莉花》是他隨英國駐華使團回英國,途經廣州時記錄下來的。由于當時并沒有錄音設備,使團聽事官伊登勒(Johann Christian Hüttner,1765-1847)根據他的演唱記錄下來的譜子。在使團返國后,即被改編成各種形式在倫敦出版。貝羅這本書出版以后,在歐洲影響很大,許多西方人對此旋律極為感興趣。尤其被普契尼的歌劇《圖蘭朵》采用后,更廣泛流傳于歐洲,得到了世界人民的認可和喜愛。

明清時期,隨著中國與日本之間政治、經濟、文化各個領域的交流,明清音樂也逐漸流傳到日本。大量的明清俗曲流傳到以后,結合日本文化背景,發展為一種日本傳統音樂樂種——日本清樂。《茉莉花》曲牌以原貌或者變體大量的出現在日本清樂里。

學堂樂歌時期,沈心工編的《學校唱歌集》有一首沒有歌詞的進行曲,就是用了《茉莉花》的曲調。該曲把《茉莉花》的第5-8小節放在前面,第1-4小節放在后面,從舊曲翻成了新調后來,沈心工把這首舊曲翻新的進行曲填上了題作《蝶與燕》和《剪辮》的歌詞,收入了《民國唱歌集》。《蝶與燕》和《剪辮》流傳很廣,影響很大。先后出現了《蝶與燕》、《剪辮》、《上課》、《退課》等四首歌曲。1930年革命烈士歐陽立安所作的《勞動童子團歌》和30年代東北抗日聯軍的革命歌曲《沖鋒號》,都是《蝶與燕》和《剪辮》的填詞歌曲。后來,張秀山編的《最新中等音樂教科書》《紅梅》采用了民歌《茉莉花》的曲調。到第二次國內革命戰爭時期的革命歌曲《勞動童子軍歌》和東北抗日聯軍的《沖鋒號》,也都是同一曲調的填詞歌曲。根據《茉莉花》的變體進行曲填詞的學堂樂歌,影響遠出學堂之外,被社會廣泛接受。

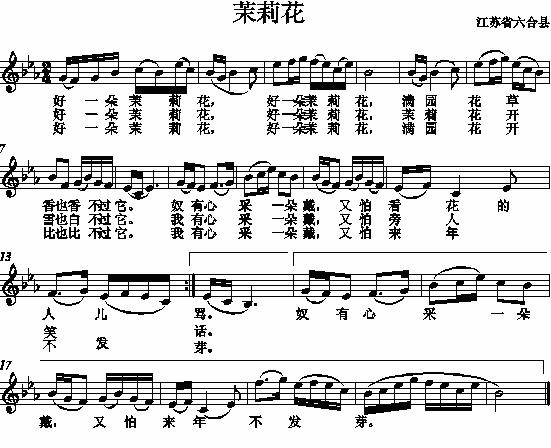

新中國成立后,何仿到江蘇省六合縣金牛山地區,拜訪了一位綽號“小和尚”的民間藝人,伴隨著胡琴,“小和尚”自拉自唱起已經傳唱百年的【鮮花調】。何仿當時就記錄了下來。1957年,從上海音樂學院進修回來的何仿,在一次演出任務中,對【鮮花調】做了“大手術”。把原詞中的“奴”改為“我”;把三段歌詞“茉莉花”“金銀花”“玫瑰花”統一為“茉莉花”。

【鮮花調】的歌詞:

1.好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園花草香也香不過它,奴有心采一朵戴,又怕來年不發芽;

2.好一朵金銀花,好一朵金銀花,金銀花開好比勾兒牙,奴有心采一朵戴,看花的人兒要將奴罵;

3.好一朵玫瑰花,好一朵玫瑰花,玫瑰花開碗呀碗口大,奴有心采一朵戴,又怕刺兒把手扎。

【茉莉花】的歌詞:

1.好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園花開香也香不過它。我有心采一朵戴,看花的人兒要將我罵。

2.好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,茉莉花開雪也白不過它。我有心采一朵戴,又怕旁人笑話。

3.好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園花開比也比不過它。我有心采一朵戴,又怕來年不發芽。我有心采一朵戴,又怕來年不發芽。

改動的歌詞在茉莉花上做足了文章,把少女們愛花、愛美、惜花、憐花、羞怯、靦腆的心態刻畫得入木三分。曲子保持了原來的基調,但前后作了增補,特別是結尾加了拖腔,使其更為明朗、歡快、熱忱。【鮮花調】改變為《茉莉花》,在北京匯報演出時大獲成功,很快在全國傳唱開來,成為一首家喻戶曉、膾炙人口的曲目。在當年的奧地利維也納第七屆世界青年聯歡節上,女聲小合唱《茉莉花》征服世界,成為中國民歌的代表,傳唱至今。1965年春天,印尼舉行的萬隆會議十周年活動上,中國前線歌舞團帶去的女聲小組唱《茉莉花》取得巨大成功。此后,在中國各種重要的場所,幾乎都能聽到《茉莉花》的旋律。

近年來,隨著東西方文化交流加強中,《茉莉花》以它獨特的魅力,成為世界人民心目中的“中國民歌”的代表。1997年香港回歸祖國和1999年澳門回歸祖國的交接儀式上,中國軍樂隊演奏的是《茉莉花》;2001年上海APEC會議,拉開文藝晚會序幕的是百名兒童演唱的《茉莉花》;幾年前,美國發射一艘向外太空飛行尋找星外生命的宇宙飛船,搭載了許多國家的優美樂曲作為地球禮物送給外空生命,中國入選的樂曲就是這首《茉莉花》。 張藝謀在它導執的申奧、申博宣傳片中,都用《茉莉花》作背景音樂。2008年奧運會徵——“中國印·舞動的北京”在北京天壇公園祈年殿隆重揭曉時,管弦樂又響起了《茉莉花》的旋律。此時此刻我們所聽到的《茉莉花》的樂聲,委婉中帶著剛勁,細膩中含著激情,飄動中蘊含堅定,相信《茉莉花》的芳香,將飄得更遠更廣。

二、【茉莉花】在不同地域的流變

同樣一首歌,流傳到不同的地點,便會與當地的風俗、飲食、方言等結合,發生相應的變化。中國民歌小調流傳的社會階層多,地域廣,且歷史久遠,和政局、軍事、交通、文化、經濟、移民、民俗等均有關聯,針對中國民間音樂傳播的非單線性、多維性、擴散性,對民歌的“流”的梳理分析是一個非常值得探討的課題。我們從全國各地幾十首《茉莉花》中,挑選出有代表的幾首,進行一番比較和分析,看看一首【茉莉花】是如何衍變成各種不同的版本,形成一個龐大的“茉莉花”家族。

江蘇的《茉莉花》是“茉莉花”這個大家族中最具代表性的一首。它采用五聲音階,bB徵調式,旋律婉轉流暢,節奏穩重富于變化,音符的結合由于同吟誦歌詞的節奏基本一致,歌詞與【鮮花調】一樣,多為一拍一字或半拍一字,因此瑯瑯上口:

好 一朵 茉 莉 ︱ 花 ~ 好 一朵 茉 莉 ︱ 花 ~

X XX X X ︱ X - X XX X X ︱ X -

旋律以曲折的級進為主,小跳進很少,有典型的南方色彩特點,主要傳唱流域在江蘇、浙江、安徽一帶,也是最廣為流傳的版本。

河北南皮的《茉莉花》[3]167是一首河北的典型曲調,A徴調式,清樂音階,偏音變宮(7)和清角(4)的使用雖不多但使旋律具有特殊的韻味。五聲音階級進進行,曲中三次出現A-﹟G,D-﹟C的下方小二度,滑腔柔媚、細膩,給旋律注入一種新鮮的色彩感。該曲機構幾乎將原【鮮花調】結構擴充了一倍,前半部分為16小節,后半部分為14小節,尾部拖腔長達6小節;速度放慢,語氣襯詞的運用,歌唱中的頓音與下滑音等均增添了北方小調的敘述風格。情緒比較歡快愉悅,旋法起伏較大,音樂跳進比較多,由于字調引起的裝飾較多且強調頓音。每句句后都有加腔,每段后有較長的拖腔。這吸取呂劇中“四平腔”里常用的拖腔。與流行的江蘇民歌【茉莉花】不同,南皮民歌【茉莉花】在后面運用了甩腔方式,同時加以板胡、嗩吶和笛子的演奏,既有江南風情,又賦予了其南皮地方特色。它的表演形式多種多樣,有獨立的【茉莉花】舞蹈,有民間吹歌藝人的吹歌演奏,還有民間藝人或者專業演員在各種演出場合的演唱,伴隨南皮落子“文落子”的演出等。河北南皮【茉莉花】敘述性很強,曲調高亢,帶有戲曲味道,節奏則具有舞蹈性,它表現出北方女子爽朗熱情的性格。曾有“南有江蘇茉莉花,北有南皮茉莉花”的說法。

山西聞喜縣的《茉莉花》[3]501同【鮮花調】的比較來看,這首《茉莉花》只有14小節,而【鮮花調】共有30小節。相同的節拍,但節奏緊縮了一倍。原因是:音樂流傳到山西后的有較大變化,開始第一句兩首的旋律基本相同,第二句和第三句變化較大,譬如出現了【鮮花調】中沒有的下行六度大跳。但除此之外還是有很多相似之處,比如:歌詞與【鮮花調】基本一樣,但是從歌詞中明顯看出蘇北的地域特征。總之,這兩首樂曲可以說是異曲同工,但是山西的《茉莉花》比較《小慧集》的【鮮花調】成熟了很多,旋律更加緊湊工整、流暢清新,但又不像江蘇的《茉莉花》那么婉轉,較為樸素。

黑龍江齊齊哈爾民歌《茉莉花》[3]233與之前譜例列舉到的眾《茉莉花》有很大的不同,這里的曲調變化很大,但從骨干音上,我們仍能夠看到它的母體【鮮花調】的旋律。節拍變成4/4拍,幾乎每句之后都有拖腔,最后一句帶有很長的襯詞拖腔。歌詞除第一段基本不變外,其余四段都加進了敘事的功能,講述了《西廂記》中張生和崔鶯鶯的愛情故事。它的旋律相對節奏較為自由,經常樂句停頓在非強拍上,還出現了較多的切分的節奏特征,旋法運用不太工整,多個大跳的音程表現了東北人民豪放、不拘束的性格特征。

最后,我們來看山東鄒平的《茉莉花》[3]530。這首《茉莉花》更是另具特色,首先調式變為bB六聲徴調式,加變宮;其次,第一句不像其它《茉莉花》是由兩個相同的疊句組成,歌詞雖然沒有變化,但是旋律有所不同;再有,旋律中多處為直線進行,也就是同音的反復,音樂較為直率明朗,表現了山東人民勤勞樸實又不失詼諧幽默的性格特征。

通過以上我們對不同地區的有代表性《茉莉花》曲調、唱詞內容、音樂結構、襯詞襯腔以及特殊強調等因素進行比較,我們發現:在它的流傳過程中,不是千篇一律,而是千姿百態的,當一首【茉莉花】流傳到其他地區后,大都能夠“入鄉隨俗”,很自然的與當地的民俗、方言等相結合,并受不同地區自然風貌、人文景觀、風土人情、語言特點等因素的影響,如江蘇的婉轉流暢、河北的幽默風趣、東北的剛健有力、山西的抒情純樸的特點等。他們既有同根同族的血緣關系,又有各自不同的特征。均是由【鮮花調】這一“母體”演變派生出來的“子體”民歌群落,可謂形成了一個龐大的【茉莉花】“家族”。

三、【茉莉花】在不同曲種、劇種中的流變

【茉莉花】作為明清俗曲的一個曲牌,不僅是被廣為傳唱的民歌小曲,它還被說唱藝術吸收,形成了同名曲牌。如湖北小曲的【鮮花調】、四川清音的【鮮花調】,還產生了許多變異的形態,演變為其他曲牌,如陜西曲子中的【一點油】,陜北二人臺中的【張生戲鶯鶯】,陜南花鼓中的【花鼓調】。

湖北小曲中的《鮮花調》[4] 59-60旋律與【鮮花調】不盡相同,只有開始與【鮮花調】一樣,開頭兩句歌詞、旋律都有重復,但之后無論是旋律的音調還是唱腔的呼吸及樂句的起始均同【鮮花調】大有不同。節拍也由2/4拍變為4/4拍,節奏型并不復雜,氣息相對較長。唱腔有曲藝音樂的特點:“說唱化”和“地方化”相融合,使之更適合曲藝音樂表現的需要。

四川清音中的《鮮花調》[4]69從體裁上看屬于單曲體,同江蘇民歌《茉莉花》比較來看框架基本相似,但節拍由2/4拍變成了4/4拍,字位節奏拉寬,音調的組合松緊不一。旋律變化較多,首先,這里運用了七聲清樂音階,而且偏音運用的較頻繁,使音樂的色彩引起了變異;其次,節奏變化較大,已經很難直接找到與江蘇《茉莉花》相同的旋律片斷。但是譜例中旋律的走向清晰可辨,卻能找到發展過來的痕跡。此曲中的間奏音調,是清音常用的特征性樂匯,最能顯示清音的風格。結尾的虛字襯腔,其旋律頗能體現清音的特有韻味。

廣西文場中的《鮮花調》[4]40-43此共兩段,不同的唱詞,第二段音樂是第一段完全的反復,第一段才是傳統的《茉莉花》的唱詞:“好一朵茉莉花……”。音樂語言與文學語言統一起來,是廣西文場非常講究的藝術原則。在這首《鮮花調》每一句中都能看出有民歌《茉莉花》旋律原型的出現,但是唱腔中加入了很多裝飾性滑音、倚音,同最初的【鮮花調】比較看,音調更加委婉流暢,抒情優美,而且富于性格化。

【茉莉花】作為一個曲牌,不僅可以在曲藝音樂中可以找到豐富的同名及異名同曲的曲牌,在戲曲中,也有眾多同名或異名曲牌。京劇曲牌【花鼓調】中的【鮮花調】保存在小戲《打花鼓》一劇中。

【花鼓調】中的【鮮花調】也是五聲徵調式,同民歌和曲藝中的曲調一樣是四句體。第一句很有《茉莉花》的風格,尤其表現在節奏上,前半句相似的成分更多一些,后半句變化較大。前面舉到的例子中后半句不是重復,就是旋律走向為向上高揚,但是這里的后半句變為下降的音調,而且第一句結束在了宮音上而不是通常的主音-徴音;第二句則相反,前半句變化較大而后半句又回到《茉莉花》第二句這一位置的音調上;后面第三、第四句除節奏明顯不同于以前外,還是聽得出基本的旋律特征來的。京劇【鮮花調】吸收了俗曲【鮮花調】的旋律,又具京劇獨有的腔調。

【茉莉花】除了在戲曲、曲藝音樂中流變以外,近年來,其主題旋律還被改為笛子獨奏曲、鋼琴獨奏曲、民樂合奏曲等。

四、【茉莉花】曲牌的審美特征

【茉莉花】是明清俗曲一支優秀的代表性曲牌,【茉莉花】由勞動人民集體創作的,融入了勞動人民的智慧。雖距今有六百年的歷史,但是,它以獨特的藝術生命力,依然鮮活的流傳在人們口中,活躍在舞臺藝術上、流變于其他藝術品種中,飄香于四海內外,受到世界人民的喜愛,魅力何在?

錢仁康在《流傳到海外的第一首中國民歌——〈茉莉花〉》中說:

在中國浩瀚的民歌海洋中,《茉莉花》能在海內外廣泛傳唱,絕非偶然。《茉莉花》是最早流傳到西方的中國民歌。《茉莉花》之所以能廣泛的流傳,并得到西方人的喜愛,是因為《茉莉花》具有能被世界人民認可的“國際語匯”。首先,五聲調式具有濃厚的“東方風情”,具有鮮明的中國特征;其次,他的曲式結構符合西方審美的勻稱、有規則的周期性反復;最后,他的旋律優美、流暢,中國音樂中線性思維包含著同時能被東方人和西方人接受的優越性。[5]22正是這些因素,使《茉莉花》能夠邁出國門,走向世界。

明清俗曲曲牌【茉莉花】,在中國的傳統音樂發展中,猶如一條長河,從久遠的過去流淌到今天,生生不息。這些優秀的中國傳統音樂,之所以能流傳到今天,一是有前代豐富的積累;二是靠社會各個方面的傳播。在傳播過程中,即保留了傳統音樂的精髓,又會隨著時代的變遷產生反映各個時代、地區、民族的新變體,為傳統的音樂注入新的元素、增添新的內容,使它根深葉茂、與時俱進,保持興旺繁盛,永遠綻放光彩。

參考文獻:

[1] 貯香主人輯,《小慧集》(道光元年序刊本),卷12.

[2](英)約翰·巴羅:《中國游記》.

[3]中國民間歌曲集成編輯委員會.中國民間歌曲集成·江蘇卷[Z].北京:北京人民音樂出版社,1990.

[4]中國戲曲音樂集成編輯委員會.中國戲曲音樂集成·北京卷[Z].北京:北京出版社,1992.

[5]錢亦平編. 錢仁康音樂文選(上、下)冊[M].上海:上海音樂出版社,1997.

原刊《魯東大學學報》2008年第5期

發布日期:2008-10-07