——解讀王元化的六個關鍵詞

朱強 夏榆

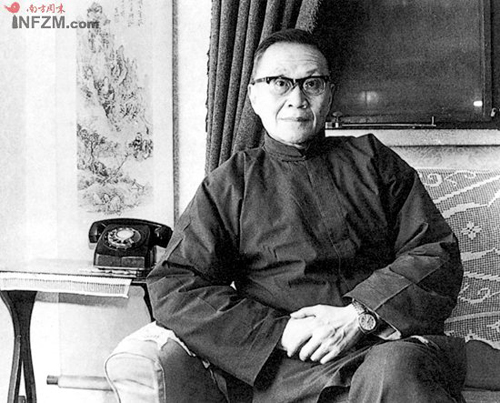

1981年王元化在上海寓所

1982年,周揚(前左一)、顧驤(后左一)、王若水(后左二)、王元化(前右一)和周揚的秘書小丁(后右一),在天津迎賓館起草《關于馬克思主義的幾個理論問題的探討》,成為當年“清除精神污染運動”的導火索。

“這世界不再令人著迷”是王元化晚年最關心的話題,據他的弟子、華東師范大學中文系教授胡曉明透露,他一直有著“文明的憂慮”。

2005年3月2日,王元化在口述給美國威斯康辛大學歷史系榮休教授林毓生的信中引用了上述標題,副題是“關于文明的物質化、庸俗化與異化的通信”。

事情緣起于2004年12月,王應朋友建議,在上海美術館舉辦了一個“清園書屋筆札展”,他說:“我已經老了,沒有力氣再做什么事,我想通過這次展覽,多少顯示出一種和只顧向錢看的消費主義和娛樂文化有所不同的文化氛圍,但是我失敗了。”

令他沮喪的是,那些觀展者多半來是看熱鬧的,那些能夠體察他“那點用意和苦心的”卻寥寥無幾。最令其啼笑皆非的是留言簿上,經常會有“某某某及其女友某某某到此一游”,或畫上一顆心,“某某某及其女友共同簽名”。

然而10年前,他在新華書店簽名售書,那些讀者還“求知欲很強”,他對短短10年間,國內文化衰敗及人文素質下降的速度之快表示吃驚,由此“想到我們悠久的文化傳統,倘聽其毀于一旦,實在是于心難堪此劫”。

其實2002年,王元化受到史華慈教授有關中國與當今千禧年主義臨終遺言的啟發,開始思考這一問題。史氏的基本觀點是,以美國為代表的西方世界所形成的物質主義及消費主義浪潮正蔓延全球,并被作為一種普世理念傳播,從而忽視了新科技及經濟全球化所可能導致的諸多倫理問題。

重讀陳寅恪的所有著作并發表、整理或出版系統性的讀書札記,是王元化去世前另一個雄心勃勃的計劃。

陳是王元化生前最推崇的學者,在他精力尚佳時曾細讀《柳如是別傳》,做過大量眉批。大約從2006年開始,他找胡曉明等學生開始做這個工作,原計劃是每周談兩到三次,可也僅僅兩三次之后,便再也無法持續。除了學生大都本身教學科研任務繁重,時間不自由外,王的身體也每況愈下。

2002年10月,王元化被檢查出前列腺癌,開始推謝一切社會活動;后來又患眼疾,右眼視力完全喪失,寫作只能以口授、他人筆錄方式進行;去年下半年被醫院確診為肺癌,直至今年5月9日去世,一直纏綿病榻。

清華情結

王元化1920年出生于湖北武昌一個信仰基督教的知識分子家庭。一歲時母親帶著他來到父親任職的清華大學團聚。童年都在清華南院度過,住在南院12號。1920年代清華國學四導師除梁啟超外均居此處,其中1號為趙元任,2號為陳寅恪,17號為王國維。1997年,王元化曾應央視《讀書時間》節目邀請,重返清華園。在此前,其“清華情結”已經頗為彰顯,他在上海的書房名就是“清園”,著作多以“清園”為題,從1993年第一次以《清園夜讀》為題的文集,到2007年《清園談戲錄》,延續十數年之久。

清華園所倡導并為諸多學人先輩所躬行實踐的“獨立之精神,自由之思想”深為王元化推崇,他對清華建校時從美國引進的政治與學術分開的教育原則也十分肯定,并認為在當代也具有重大意義,因為“我們太重功利,不承認學術的獨立地位,必須使它依隨學術以外的目的。后來更強調政治統帥一切,把立場和態度看得比什么都重要”。

胡曉明說,王晚年經常回憶兒時在清華園度過的美好時光,“可能年齡越大,舊時的記憶越清晰”,這與一般學者只能通過經典文獻感悟大師不同,他是能夠直接觸摸到的,就是那個每天在他放學回家路上經常看到的——拖著一條長長的辮子在南園散步的王國維,清華園對他的影響已經浸入血肉,在積淀數年后,獨特的治學精神和氣質更為凸顯。

1997年,王元化參加杭州大學百年校慶,他被介紹為“原上海市委宣傳部部長”,而非“思想史的學者”,他由此感嘆“與過去相比,今日大學已成官場,大學不再以學者為榮,舉行校慶時,競以官階相炫”。此時,他拿來與過去相比的參照是原清華大學校長梅貽琦,梅主政時自比唱王帽的老生,在戲臺上名為皇帝,實為配角。他稱贊梅雖自然科學出身,卻中西文理兼通,治校自然有大學之謂大師之相。

他的1990年代日記及諸多文章中,多有提及清華,1999年,為了發表一篇有關反思五四的文章,他向報社一位負責人據理力爭時,又提到了立在清華大學校門內的那塊碑銘,即“獨立之精神,自由之思想”。

基督教精神

1999年1月接受學者李輝采訪時,王元化談及基督教家庭對其影響時說:“如果基督教對我有什么影響,那恐怕就是《新約》中的基督教精神吧。直到今天,西方十九世紀文學仍是我最喜愛的讀物。解放后,我沒有在文章中談到過蘇聯的作家和作品,因為引不起我的興趣。”

他與夫人張可皆為莎劇研究專家。黑格爾的《小邏輯》,他精讀過四遍,莎翁與黑格爾的經典名著,使1955年王氏在受胡風案牽連被隔離審查后得以度過痛苦的精神危機。

王元化的大家庭深受西方教會教育影響:父親王芳荃少時家貧,得教會資助,為上海圣約翰大學首屆畢業生,后赴美留學獲芝加哥大學碩士學位,1915年在清華任教;母親桂月華曾在上海圣瑪麗學校就讀,外祖父則為一名傳教士,曾為沙市圣公會第一任會長。

張可出身于蘇州書香世家,畢業于暨南大學外文系。1948年,王張二人的婚禮在上海以基督教儀式舉行,1986年與2006年,王元化先后在同一個地方——上海衡山路國際禮拜堂,為母親、妻子送別。

王元化出生即受洗,成長于基督教及中國士大夫傳統教育的家族氛圍之中,其人格、學術、思想難免受其影響。

1953年,王元化赴京參加全國第二次文代會期間首次見到毛澤東,在記述心懷時,他提到了基督教的影響,“許多人都懷著虔誠膜拜的神情擁過去,我覺得自己沒有這個情緒,只有我在原地站著,內心不免有些惶恐。這大概就跟基督教精神的影響有點關系,因為在神的面前,人人平等。”

其實這種人性平等的觀念反映在他的很多行為中,不是為了做秀,而是服從自己的內心。1990年,他作為國務院第二屆學科評議組成員赴京參加會議,即將結束時的某天,突然有工作人員通知他們等候赴人民大會堂,但不告知原因,王元化預料是受領導接見拍照,當即提出自己患有腰疾,不能隨行,還得到許多人以請假做為響應。

北錢南王

“北錢南王”與“北李南王”這兩種稱謂,大約在1990年代后期流傳于學界及傳媒,意指彼時學術版圖中的地標性人物。前者具指“北有錢鍾書,南有王元化”,其學術坐標為中國古代文論——王元化《文心雕龍創作論》、錢鍾書《管錐編》、《談藝錄》、《七綴集》,季羨林《中印文化關系史論集》等同獲中國首屆(1979-1989)比較文學榮譽獎(最高獎);后者中的“李”指已經故去的李慎之先生,概指二人的晚年反思對中國思想史的貢獻皆為泰斗級人物。

1981年,錢鍾書、王元化與王力、王瑤、朱東潤、呂叔湘等被任命為國務院第一屆學科評議組成員,王元化時年61歲,比錢小整整10歲,是其中最年輕者,后來又連任一屆。圖書獲獎后,錢對王說,“我可不承認我的書是比較文學,你呢?”

經錢介紹,王元化還在1980年代初結識了馬悅然。王在《1991年的回憶》中記載,“當時錢先生曾向我說,我不會把不相干的人介紹給你,這個人是不錯的。當時馬悅然還不是瑞典皇家文學院的院士。他當選為院士(同時也就成為諾貝爾文學獎的評委)以后,不知為了什么,錢鍾書和他的交往逐漸疏遠,以至斷絕。有一次我聽到錢鍾書批評他說:他的董仲舒也搞不下去了。”

1991年,他們偶然在香港相遇,馬悅然攜帶了錄音機請王向他介紹大陸文學界現狀。王元化在文章中對后來馬于大陸遭受的責難表示不平,比如1986年的上海金山國際漢學會議上,馬悅然向與會者解釋,中國作家之所以從未獲得諾貝爾文學獎,一個重要原因是漢語作品的翻譯質量會影響評委的理解,結果被當眾指責:“諾貝爾獎究竟是文學獎還是翻譯獎?”

“我看到他那發窘的樣子,心中不禁對他有些同情。”王元化說,“我相信馬悅然的說法,中國作品能不能獲獎,翻譯是一個重要因素。但是每逢爭論到情急的時候,就會出現以意氣代替理性的慷慨陳詞,所以他的多少含有善意的發言,被表示激憤的抗議聲所淹沒,最后只落得一個馬悅然對中國有成見的壞名聲。”

據王元化弟子胡曉明透露,錢王二人經常有往來,后者每出新書,往往寄贈予錢,有一次王元化拿著一封信對胡曉明說,“這是錢先生的來信,他用‘博雅’二字評價我的《思辨隨筆》。”而“博雅”正是以吳宓等人為代表的清華學派的一種重要風格,主張治學的中西參證,博學通達,自然深為王元化所喜。

王元化對錢鍾書的學術貢獻評價甚高,稱其“是一個博聞強記的學者,沒有人可以代替”,“錢先生去世,意味著本世紀初涌現出來的那一代學人的終結”。同時,王也有保留意見,他并沒有將錢與王國維、陳寅恪相提并論。

至于“北錢南王”的說法,王在同年7月通過媒體進行了謙虛回應:“錢鍾書是前輩,我各方面的學識都比不上他。社會上有種種說法,事前我并不知道,我沒辦法。每個人對自己都應有恰當的評價。我作出了一點小小的成績,但不能過分夸張。”

北李南王

李慎之與王元化之間有誤會,也有思想分歧,這在1990年代后期已經不是什么秘密,因此相對而言,不如王錢關系融洽,這不能不說是學界一大憾事。兩位學者均為黨內高干,一個被打成大右派,一個是胡風分子;在發現和推動評價顧準的思想貢獻方面皆不遺余力,特別是自1990年代始的反思卓有成就。

知情者透露,最初的誤會來自李慎之于外界所聞對王元化“官方學者”身份的不認可,對此前者在參加1994年于山東曲阜舉行的“文學與儒學”研討會上,還曾專門向胡曉明問及,胡做了澄清,回滬后向王元化做了溝通,“消除了誤解”。此后二人還相互贈書。

但1990年代對于五四及激進主義的反思,李慎之與王元化存在不同觀點。2001年1月6日、13日,上海《文匯讀書周報》連載發表了王元化的《1991年的回憶》,全文兩萬余字,其中提到,“主持朱學勤(時為復旦大學歷史系金重遠先生博士生)的學位論文答辯(指朱的博士論文 《道德理想國的覆滅——從盧梭到羅伯斯庇爾》)這件事,是導致我在九十年代進行反思的重要誘因。他的論文引發了我對盧梭《社會契約論》的思考。這一思考延續到本世紀末,直至1999年我才以通信形式寫了長篇論文《與友人談契約論書》,作為自己對這一問題探討的思想小結。但是完全出我意料的是,就在我進行反思不久,朱學勤卻發表了一系列批判反思的文章。(事實上,早在1995年6月5日的日記中,王元化即提到“最近慎之在一篇文章中說,目前不宜對五四激進主義進行批評云云”,后來的日記中他又對自己被莫名歸入“傳統派”不滿,因為王素來厭惡學界拉幫結派風氣。)他認為九十年代的反思是對八十年代啟蒙的倒退,其標志就在于反對激進主義。”文章說,幾年后朱的觀點起了變化,“在一篇文字中,聲稱他和李慎之是不贊成激進主義的。不過,他沒有提到他過去對這問題的態度,也沒有提到在他們之前已有人反對過激進主義。”

1月14日,朱學勤通過網絡發表了近萬言的回應文章《敬答元化先生書》,在為自己辯解的同時,一方面為師生之誼破裂深感痛心,另一方面為王李二人的分歧公開化感到遺憾:“先生在網上發表的這篇長文,幾乎是在向世人公布您和慎之劃清界限!”

王元化在1990年代反思的一個重要成果就是反思五四,作為標準的五四一代,他曾經長期堅信,五四的反傳統和倡導西化是天經地義的,五四思想必須全盤繼承。但在寫《杜亞泉文集序》時,經過半年的閱讀及思考,他認識到五四精神的一些缺陷,如意圖倫理、功利主義、激進情緒、庸俗進化論等觀點是不應繼承的。

王于朱有知遇之恩,因為后者的論文當時被批為“資產階級右翼保守史觀”,王在此關頭出任其論文答辯委員會主席,方得通過。而恰是該論文引起了王元化“劇烈的思想碰撞”,通過思考閱讀,促使他“對盧梭的國家學說、對法國大革命的認識,發生了很大的變化。我開始去尋找極左思潮的根源,糾正了原來對于激進主義思潮的看法。”

朱回應說,十年來,他并未放棄反對激進主義,只是在同時也需反對犬儒主義,“因為第一種反思,是在反思激進主義中堅持對現實的批判,而且因為有反思,這種批判才能掘進深化;第二種反思則不然,是在反思中往后退,放棄對現實的批判,可能導致犬儒主義。”而后者導致王元化誤解。

朱文發表后,王元化未予公開回應。

1997年4月15日,王元化看到《報刊文摘》轉載的李慎之回憶《胡喬木與錢鍾書之間一段鮮為人知的文字佳話》的文章,在當日日記中稱,“慎之有此文此論,殊覺意外。”文中說“喬公與錢先生兩位大家歷來以改人文章點鐵成金著稱”,王元化對錢表示認可,對“胡公”則是“另外一回事了”。因為胡的筆墨生涯不是與學術連在一起,而是與政治連在一起。他一度宣稱他批異化論和人道主義的文章可以討論,但不同意見卻始終無法發表,只能在港刊上找出路。

2003年4月,李慎之在北京去世,王元化發唁電:“我和慎之雖然相識較晚,但從朋友那里聽到他的為人和過去的遭遇,我對他是深感同情和尊重的。雖然我們在一些觀點上(如對傳統文化和“五四”運動)存在著分歧,但在總的方向和追求自由民主的立場上,是完全一致的。這兩年來,我讀過他發表的一些文章,曾與幾位朋友談過,我感到我們的觀點漸漸趨向一致。我懷著期待,希望在更多問題上我們能夠增進更深的了解。如今,噩耗傳來,使我不禁感到茫然若失。我的年齡比他大,沒有想到他竟會先我而去,我沒有在他生前把我的一些想法向他傾吐,這是我深深引為遺憾的。關于我與慎之的關系,外界流傳著一些不確切的說法,今天趁我對他的逝世表示哀痛的時候,我愿向朋友們作一內心告白。”

顧準與胡風

顧準與王元化相識于1939年,當時顧任中共上海地下黨文委副書記,王是顧領導下的文學小組的一個黨員。他到老都記得顧準第一次參加他們的小組會,拎了幾包糖果走進來時的樣子。大家都覺得這個人有人情味,但自1939年分手后便音訊全無。

1938年初,王在江蘇省文委工作,當時的文委書記即為孫冶方。相對顧準,孫冶方與王元化的交往更多,但自抗戰孤島時期分手后40年才得以重逢。王元化認為,在極左及“文革”時期,顧準能夠將自己的思想記錄下來并傳諸后世,與孫冶方長期擔任(1957年開始)中國社科院經濟所所長所營造的特有小環境有關,當顧被打成右派時,是孫邀請他到經濟所工作,而廬山會議后,張聞天也被下放至此,還有駱耕漠、吳敬璉等。

王元化與胡風相識于1945年,但較少交往,當時地下黨文委一位領導認為胡有嚴重政治問題,王表示缺乏證據,因此在解放初期未獲工作安排,直到1952年他任新文藝出版社副總編輯時,推薦張中曉入社工作,并出版了胡風的兩本書,該出版社后來在反胡風運動時被定為“老窩”。

1954年底開始的反胡風運動很快由思想問題上升為政治問題,迫于形勢,時任市委宣傳部長的彭柏山將王元化、孔羅蓀叫到辦公室,拿出剛剛下發的一個紅頭文件說,“中央責令每個黨員都要寫批判胡風的文章。這件事很嚴重,是毛主席親自抓的,我也要寫,你們也要寫。”后來,王元化在2003年撰文懷念胡風時還為此事不安,稱“這是我一生中所寫的至今內心深以為疚的文章”。

1955年4月底,張春橋接替調京的夏衍成為上海文委書記并成為反胡風專案組成員,王元化立即被隔離審查,從此開始頻遭厄運。

1959年王元化被認定是“胡風反革命集團骨干分子”,開除黨籍;“文革”開始后,又被打成歷史、現行反革命,下放到奉賢農場勞動改造。在反胡風及“文革”期間,王的精神遭到嚴重創傷,曾兩度發作心因性精神病。23年后的1979年10月才得以平反,時年已經59歲。

值得一提的是,周揚對王元化一直頗為看重,他認為后者是黨內少數對馬克思主義文藝理論造詣較深的學者之一,曾提出如果王能夠承認《人民日報》公布的三批胡風集團的材料屬于反革命性質,可將其作為人民內部矛盾處理,但為王所堅拒。

平反后的王元化曾將自己與胡風的通信拿到《文匯月刊》發表。其實他對胡、周也有自己的看法,曾向友人提及賈植芳對胡玩笑似的評價:如果胡風當了官,可能“比周揚還周揚”。

1983年,王元化剛擔任上海市委宣傳部長,胡喬木對巴金在香港報紙發表隨筆反思“文革”很不高興,通過上海市委讓他出面做工作,換掉巴金的上海市作協主席職務。王元化說:“你們代表市委作決定,我服從,但讓我先提出報告,我不能干。”

王元化頂住了壓力,巴金的作協主席也沒有被換掉。

進入1990年代中,王元化還是保持著獨立思想的鋒芒,影響更大的就是推動《顧準文集》的出版。1989年,他先后發表《記顧準》、《再記顧準》進行懷念和介紹,還讓胡曉明與貴州人民出版社接洽促成了《顧準文集》在1994年出版,并收錄了兩篇港版未能收入的談民主的文章。

《顧準文集》本來在1989年就能出版,然而直到1994年,顧準逝世20周年,顧準的弟弟陳敏之自己掏了1.5萬元錢才得以出版。1995年,思想界掀起了“顧準熱”。

1996年10月,王在日記中記載,該書責任編輯告知,他及領導因出版該文集被召赴京,責令交待稿子的來源及出書過程,出版后為什么引起廣泛社會反應等等,該責編因此未能晉級。

認為該文集為當時他讀到的“一本最好的著作”,評價顧“在造神運動席卷全國時,他是最早清醒地反對個人迷信的人;在凡是思想風靡思想界的時候,他是最早沖破教條主義的人”,“比我以及和我一樣的人,整整超前了十年”。

丁東因為編輯《顧準文集》與王元化結緣:“‘顧準熱’不是一個孤立的個人的事件,它是中國九十年代整個思想界的縮影,通過研究顧準、討論顧準,知識分子們找到了一個學術思想和現實相結合的新的出發點,不僅是反思百年來的革命,也是反思百年來的政治形態、社會生活。王元化可以說是這場思想潮流的一個推動者。”

“新啟蒙”和“學林”

1980年代末、1990年代初,王元化編輯和出版了《新啟蒙》和《學術集林》,前者代表了他在80年代倡導的新啟蒙的學術與反思,后者體現了他的“學術的思想與思想的學術”的治學實踐。

1988年10月,《新啟蒙》第一冊《時代與選擇》出版。

原計劃是每月出一冊,但是由于出版發行方面的種種障礙,實際上每兩個月出一冊,其他三冊分別是《危機與改革》、《論異化概念》、《廬山會議教訓》。

《新啟蒙》第三冊發行后,王元化在1989年4月一次答記者問中,把辦刊宗旨作了說明:“叢刊不是時評性的,也不是純學術性的,而是從文化角度的高層次來探討人人關心的具有現實意義的問題。”

第五冊本應是1989年6月出版,5月初時編輯部的稿件其實已經編到了第六冊,但由于不久后發生的政治風波,第五冊未能與讀者見面。

“他更愿意說他是一個有獨立思考的人。”丁東說,“1990年代,知識界恢復公共性話語,王元化影響非常大。在鄧小平南巡以前,知識界公共領域實際上處于失語狀態,當時是以反對和平演變為主旋律的,1980年代以來的思想解放已經沒有話語空間了,如何恢復知識分子的公共話語空間,王元化起到的作用很獨特。”

1994年6月,李澤厚發表了一篇《思想家淡出,學問家凸顯》;8月王元化主編的《學術集林》就公開表示不同意“將學術界一些人開始出現探討學術的空氣說成學術出臺思想淡化”,后來他談到學術與思想的關系,“思想可以提高學術,學術也可以充實思想。它們之間沒有不是東風壓倒西風,便是西風壓倒東風那種勢不兩立的關系”。

《學術集林》持續到1998年11月,前后共十五卷,王元化對每一卷都寫了卷后記,可以發現諸多他記述反思的思考路徑、讀書心得、對學術思想界重大問題的觀點等。余英時批評郭沫若的文章就是在《學術集林》發表的。

1990年代是公眾熟知的王元化反思年代,為此曾著《九十年代反思錄》,稱其為他奉獻給讀者最成熟的反思成果,這段反思尤以從1990年代中期開始最有突破,王元化對所謂知識分子陣營保守、自由、激進三派劃分的否定,重新反思盧梭的國家學說等,可以說這段時期正與其思想史的反思同步。

主持《學術集林》并不是為了把持一個學術山頭,在《九十年代日記》里,王曾對錢文忠戲言,“現在學術界有拉幫結派之風,我不參加互助組,也不參加合作社,準備單干到底。”

《南方周末第》第1266期2008年5月14日

發布日期:2008-09-23