玉的文化意蘊既是古老玉文化發(fā)展的產(chǎn)物,又是支撐玉文化升華的理念基石和精神支柱。

原始先民在打制和使用玉工具過程中,發(fā)現(xiàn)了玉的質(zhì)地細膩、色彩美麗,可使用于非生產(chǎn)性的裝飾上,其時間相當于考古學文化上的興隆洼、查海文化時代(公元前6200年-前5400年)。

遠古人認為萬物均有精靈(神靈),其威力無比,既可賜福也可以降災(zāi)于人類,為了獲吉避兇,人必須得到精靈的保佑,必須向他奉獻玉和獵物、用歌舞侍候(巫)。相傳至黃帝時代,人們便視玉為神物,或以玉為媒介去溝通神靈,聽取他的旨意,這一歷史階段相當于考古學文化上的紅山文化、大溪文化時期。到了良渚文化時期,神的旨意被琢刻在玉器(琮、璧、璜)上,即留下了契刻的諸多符號。巫便成為集神權(quán)、政治、兵權(quán)三權(quán)于一身的原始部落最高統(tǒng)治者。

概括而言,史前玉的文化意蘊基本上包含美、神、瑞三個原始基因。

進入文明時代之后,玉的文化意蘊隨著社會的前進又增添了新的內(nèi)容,這就是德。德是起于西周的社會規(guī)范,它既是人們思想意識上的倫理,又是實踐行為中的準則,西周社會的盛衰與德治的強度不無關(guān)系,而玉德乃是德治的重要組成部分。

此后,玉的文化意蘊仍在不斷地充實、反復(fù)和提高,諸如色彩美、音調(diào)美、古玉美、沁色美等等,都是在新的社會條件下增添的新內(nèi)容。

大溪文化黑玉神面,面部作正視,飾圓圈形雙目,直鼻梁,無耳

玉與中國人的審美觀

中國人對玉的審美觀是中國人審美觀的重要組成部分,并且是其基礎(chǔ)。遠古人如果沒有長期的、充分的對玉的審美活動,并得出相應(yīng)的結(jié)論和觀點──“溫”,那么今天中國人的審美觀將會形成另一種類型了。古人的玉審美觀是一面鏡子,它反映出古人整體的審美方式與原則。

孔子提出的玉有十一德(仁、知、義、禮、樂、忠、信、天、地、德、道)之說,不僅是對玉的文化底蘊的高度概括,而且還精辟地闡述了玉文化的思想內(nèi)涵,確是中國人審美觀的理論基礎(chǔ)。秦漢以后,由于文學、音樂、戲曲、建筑、繪畫、雕塑以及工藝美術(shù)的高度發(fā)展,大大豐富了中國人民審美觀的內(nèi)容及其表現(xiàn)形式,玉的色彩美、音律美被重新探討、逐步深化,古玉的欣賞與收藏成為新的社會風尚,由此派生的沁色美、殘缺美等新的審美視角被愛玉者察覺,但這僅僅是某些社會群體在特定文化領(lǐng)域的審美要求,對中國人的審美觀來說只不過是一個交流而已,不能與上古審美觀相提并論。

千言萬語,歸結(jié)一句話,玉是中國人審美觀的基石。確切地說,玉應(yīng)是中華民族審美觀的基石,在地球上任何地方的華人均不例外。

玉辟邪(西漢),張口露齒,頭生一角,腹有羽翅,呈捕物前的爬行狀

玉與宗教崇拜

玉在遠古時代已被人從石頭中剝離出來,成了一種特殊的物質(zhì),此中已經(jīng)蘊藏著玉是山川之精英的意思,精就是玉,玉是精靈、靈物等神秘化的超越自然的神的載體,同時也成為人們崇拜、祭祀的對象,人通過拜神獲得精靈的保佑,袪除災(zāi)難。在長期的祭祀神靈過程中,大家推舉善解人意、擅長歌舞、能與精靈溝通的人作主祭,此人就是巫。此時正是母系社會,故巫也都是由女人充當。巫捧玉,載歌載舞以事精靈(神),將神的旨意傳達給人們。這是一種精靈崇拜或玉崇拜,還不是宗教,或者可以認為是中國土生土長的土著原始宗教,由巫覡【覡音:(普)xi2。義:巫覡:古代稱女巫為巫,男巫為覡,合稱巫覡。】來主持,所以也可稱“巫教”。

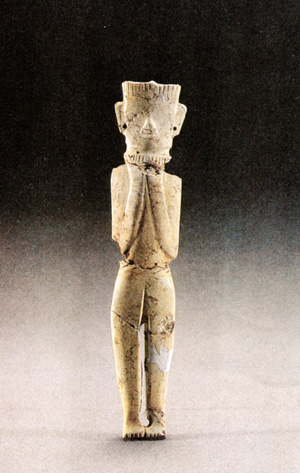

安徽含山凌家灘出土玉巫覡(新石器時代)

后來有了自然神圖騰和祖先神,并進行祭祀,這仍屬泛神論的原始宗教。

漢代方士崇拜神仙,食玉輕身以求成仙,也還不是道教。

佛教于東漢正式傳入中國,東漢朝廷于洛陽白馬寺建立了第一座佛教寺院。經(jīng)南北朝,佛教與中國傳統(tǒng)文化融合,方與玉發(fā)生了聯(lián)系,以玉造像。這種觀念在印度佛教中是不存在的。

在佛教影響下,中國道家在民間秘密結(jié)社中發(fā)展成道教,也主張“食玉”以輕身成仙。人們死后殮玉以保全尸體不腐的習俗,可能也與道教有關(guān)。

玉與君子

君子是指才德出眾、愛國愛民、高尚正派的文人,并非確指帝王,他們的出身、成分和地位也不劃一。這個社會知識群體在早于孔子生活的年代中,已經(jīng)找到玉作為自己象征的物質(zhì),以標榜自己是德行高尚、文質(zhì)彬彬的正人君子,所以孔夫子云“昔者君子比德于玉焉”(見《禮記·聘禮》)。于是,君子必佩玉在身,以規(guī)范自己的言行不要越規(guī)出格,不遇兇喪之事不能將佩解下來。

文人以佩玉來證明自己是一位理應(yīng)受到信任和尊重的君子。也可以說君子與玉可以畫一等號,君子就是玉,玉也就是君子。君子與玉朝夕相伴、形影不離。玉是德載體,也是君子的化身,故君子以玉比德。其中的真諦孔子講得最為明確,他舉《詩經(jīng)》中的一句話“言念君子,溫其如玉”,來說明“故君子貴之也”(出處同上)。君子性情溫順純粹、寬緩和柔,與良玉“溫潤而澤”之美相契合,受到君子的愛戴。

玉璜(春秋),兩端飾龍首,并鉆有小孔,便于系掛,可供佩飾或作嵌綴用。

玉與財富

玉有神圣的審美價值,是神物,又是瑞信,也就成了無價之寶。遠古時代,各部落、聯(lián)盟、酋邦的統(tǒng)治者便將玉收貯珍藏起來。紅山文化、良渚文化的有權(quán)勢人物無不占有大量玉器,并視之為最貴重的財富。

先秦文獻記載“珠玉為上幣”,這說明在特定的歷史階段內(nèi)某一地區(qū)也用玉作貨幣使用,但玉的蘊藏不多,不可能用來制造通貨。商周墓曾出土玉貝,貝是貨幣,玉貝是否在社會通用尚不得而知。

中國原始社會后期以及文明時代,各諸侯國和帝國的統(tǒng)治者都收藏有大量的玉器,作為鎮(zhèn)國之寶或當作財富,保存起來。

已知中國古代最大的玉器占有者是殷紂王,他一生收藏了多少件玉寶已無法查明,但周武王滅殷紂王時焚玉4,000件,武王繳獲殷舊玉達14,000件,這個數(shù)字確已夠巨大了。清代宮廷收藏的玉器主要是干隆后期積累的,流傳至今者多達30,000件,這也是一個龐大的數(shù)字。

玉作為財寶為歷代統(tǒng)治者所關(guān)注,中國有個“價值連城”的成語,就是指秦昭王愿以十五城(一說五十城)易趙“和氏璧”,可知其璧價格之昂貴。

當今,眾多玉器收藏家悉心收藏古今玉器,其目的也不排除是為了積累財富、保值增值。

婦好生前珍藏之石家河文化古玉──玉鳳(殷墟婦好墓出土)

玉與喪葬文化

中國喪葬文化在世界喪葬文化中極富特色,而玉殮葬、殮尸玉更是其中的最大特色,它起自舊石器時代晚期,北京周口店山頂洞墓葬是其典型的例證,此后歷代有所增益。玉在喪葬文化中地位日益提高,在東部地區(qū)玉殮葬的發(fā)展至漢代已達到其高峰,一直延續(xù)到20世紀。

在遠古時期,人死了便被掩埋或被遺棄,甚至被吃掉。隨著體能、智能的提高和生產(chǎn)技術(shù)的改進,有了剩余獵物、食物,先民們方能思考如何處理死人的問題。那時,他們相信人有精靈(靈魂),人的肉體死后其靈魂仍在,要像生前一樣生活,起碼要照常吃喝,靈魂也要回到墓里居住。于是便仿照生前模樣在死者墓中埋入食物和生產(chǎn)工具。在玉文化發(fā)達的東部和西北部,死者生前用玉也被埋入墓內(nèi),稱“殉玉”。具有代表性的殉玉制度,體現(xiàn)于紅山文化積冢和良渚文化祭壇墓,良渚文化時期便出現(xiàn)了以璧琮殮尸的制度和作法。

為了讓靈魂返回墓內(nèi),尸體須保存完好使其不朽,人們想出許多辦法去保護尸體,其法有用玉制幎目以護尸面、制九竅塞以護九竅、口內(nèi)放入玉琀(玉碎渣或小件玉畜禽等)以充饑。這是由于古人認為玉器有特殊的功效,施覆于人體各部位,可以防止尸體腐朽。到了西漢,帝、后、王均以玉衣殮尸,還有玉枕、玉握。玉琀多易之以玉蟬,玉衣內(nèi)的背后均殮數(shù)量不等的玉璧。高級貴族還有用鑲玉木棺者,中山靖王妃竇綰即其一例。此時,中國殮尸以玉為核心,玉喪葬不論從制度規(guī)模上還是加工工藝上,均已達到其巔峰。

魏黃初三年(公元223年),文帝(曹丕)明令禁止用“珠襦玉匣”之后,喪葬文化中用玉略有收斂,但絕未滅跡,這種以玉殮為核心的喪葬制度一直延續(xù)到20世紀上半葉。

崧澤文化玉心形琀,一端寬圓、一端尖,形若雞心,出土時發(fā)現(xiàn)于人的口內(nèi)。

來源:中國傳統(tǒng)文化信息網(wǎng)

發(fā)布日期:2008-08-11