王春瑜

演講人:王春瑜,1937年生于蘇州。1963年畢業于復旦大學歷史系研究生班。中國社會科學院研究員,歷史學家、雜文家。著有史學及文學作品二十余種,主編史學、文學書籍十余種,其中《中國反貪史》獲得國家圖書獎。

體育一詞是一百多年前隨著“歐風東漸”,即西方文化進一步傳入中國,而被國人所認知的,但這并不意味著我國古代沒有體育。

七十二年前也就是1936年中華書局出版的《辭海》“體育”條說:“輔助身體成長發達之訓練,皆稱體育。”此說雖不夠完備、準確,但仍不無啟迪:我國有五千年文明史,先民“輔助身體成長發達之訓練”,又何其多也。各種競技、比賽活動,花樣繁多,異彩紛呈,男女老幼都紛紛參與,有些項目觀者、事實上也是參與者達數萬、甚至十萬之眾。更難能可貴的是,這些項目積淀著豐富的中華文化的內涵,與強身衛國、外交觀瞻、地域風情、醫療保健、歷史名人、歌舞雜技、繪畫雕刻、商業活動等相結合,幾乎每場比賽,都是文化盛宴,其樂融融,充滿人文色彩。我在這里擇要舉例說明之,希望國人能弘揚中華民族傳統體育的人文精神。

女相撲、小乙哥

角抵,又寫作角觝,后稱相撲,大致上與今天的“摔跤”相似。在我國體育史上,若論從朝廷到民間、不分性別、包括大人小孩都愛好,而且深刻影響國外的競技項目,沒有一項能超過角抵。

從文獻及考古資料綜合分析,角抵的歷史至遲也可以追溯到戰國后期。當時每與“百戲”一詞混用,實際上,它不過是“百戲”,亦即各種游戲、演藝項目之一。《漢書·刑法志》載謂:“春秋之后,滅弱吞小,并為戰國,稍增講武之禮,以為戲樂,用相夸視,而秦更名角抵。”這就表明,秦始皇統一六國,建立了秦王朝后,角抵從此成了專有名詞。漢代曾官至太守,著《風俗通義》傳世的應劭指出,“角者,角技也。抵者,相抵觸也。”顯然,這就是摔跤。當然,中國歷史上任何一種重要的文化活動,差不多都是多元的文化復合體。梁朝任昉的《述異記》說,當年蚩尤耳鬢像刀劍,頭上有角,與軒轅爭斗時,以角抵人,銳不可擋。“今冀州有樂名蚩尤戲,其民兩兩三三,頭戴牛角而相抵。漢造角抵戲,蓋其遺制也。”這里,任昉說角抵戲是“漢造”,并且是“蚩尤戲”發展而來,都是有悖史實的。但由此我們知道,在魏晉南北朝時期,北方民間的角抵,模仿傳說中的蚩尤,頭戴牛角,平添了幾分戲劇色彩。據《史記·李斯列傳》記載,秦二世曾在甘泉宮中欣賞角抵表演。可見秦王朝對角抵的重視。但據學者研究,角抵之戲在西漢中期走向高潮”。

一百二十回本《水滸》燕青打擂圖

漢武帝元封三年(前108年)和元封六年(前105年),分別在首都長安進行了兩次大規模角抵表演,第一次表演“三百里內皆觀”,可謂聲勢浩大。觀眾中有云集長安的各國來華使節,受到他們的贊賞,真是掌聲雷動,壯了國威。當時恭逢其盛的太史公司馬遷,后來在其《史記·大宛傳》中載謂:“角抵奇戲歲增變,甚盛益興,自此始。”從此由朝廷官辦的“大角抵”盛會,就成為定制。至魏晉時,相撲一詞出現。晉人王隱《晉書》記載說,襄城太守指責功曹(按:屬吏名,主管署內功勞事)“您郡上的人相撲水平,趕不上穎川人。”對方說:“相撲下技,不足以別兩國優劣。”

魏晉時不僅相撲有了進一步發展,而且出現了女子相撲的可喜現象。而至宋代,女子相撲更是紅紅火火。宋代相撲,分為兩類,一是朝廷組織的,二是民間組織的。以前者而論,宋太祖在軍中曾下令角力比賽,增強士兵體質,卓異者可得到提拔,“漸增俸緡”,待遇提高。統一天下后,更從各州選拔健兒成為職業相撲手,仍為軍隊建制。南宋抗金名將韓世忠、岳飛,也都很重視用相撲練兵。

再一種是民間相撲手,或為謀生表演,或在農閑時相撲,自娛娛人。南宋文人吳自牧的名著《夢梁錄》卷二十“角9”條記載說,在街頭相撲時,往往先由女相撲出來表演幾個回合的“對打套子,令人觀睹”,也就是拉場子,“然后以膂力者爭交”,也就是男相撲出來交手。值得一提的是,宋代相撲,不僅男子上身赤裸,下身也僅以布帶遮羞,而女相撲手,雖下身穿褲,但上身也是袒露的,在今人看來,是何等開放!北宋嘉祐年間上元節時,皇帝曾公開觀看女相撲表演,思想保守的司馬光老先生看不慣,曾上《論上元令婦人相撲狀》說:“上有天子之尊,下有萬民之眾,后妃旁侍,命婦縱觀,而使婦人裸戲于前……今后婦人不得于街市以此聚眾為戲”。這自然是多此一舉。其實,司馬光也是性情中人,寫過一些艷詞,以《阮郎歸》、《西江月》、《錦堂春》最為文士稱道,“……蝶尚不知春去,謾繞幽砌尋花。奈狂風過后,縱有殘紅,飛向誰家。始知青鬢無價,嘆飄蓬宦路,荏苒年華。今日笙歌叢里,特地咨嗟。席上青衫濕透,算感舊、何止琵琶。怎不教人易老,多少離愁,散在天涯。”字里行間,柔情似水,可見此老上書反對女相撲,也不過是說的官話而已。但說了也是白說。直到南宋末年,女子相撲仍風行如故。《夢梁錄》卷二十還記載了杭州著名女相撲賽關索、囂三娘、黑四姐,而時人四水潛夫的《武林舊事》卷六的“諸色伎藝人”條,則記錄了另一批相撲女名星的名字:韓春春、繡勒帛、錦勒帛、賽貌多、僥六娘、后輩僥、女急快。當然,這些是她們的藝名。

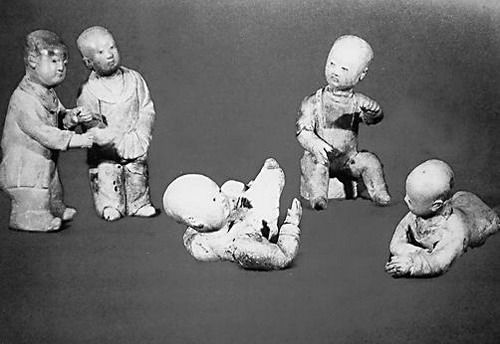

宋代還風行小兒相撲。1980年江蘇鎮江市大市口出土五個反映宋代小兒相撲狀的捏像泥娃娃,經過燒制,淡彩繪,兩個小兒相撲而倒,笑容可掬,中間坐著的小兒,一本正經地充當裁判,另兩個站著的小兒,目不轉睛地看著相撲。這從一個側面,反映出宋代相撲在民間廣受歡迎,雖三尺童稚也不例外。后代一直傳承,明朝中葉田藝蘅寫道:“今小兒俯身,兩手據地,以頭相觸,作牛斗狀者,即古角觝之戲。”

宋代小兒相撲的泥娃

宋代歷史文獻對于相撲的有關記載,都比較簡略,缺乏相撲現場情景的描繪,使我們難以感受到相撲時緊張、熱鬧的氣氛。值得慶幸的是,一百二十回本《水滸全傳》第七十四回“燕青智撲擎天柱”的故事,彌補了這一不足。有學者認為,“《水滸傳》相當真實地反映了宋代市民生活。在《水滸傳》中所看到的相撲場景,比歷史著作記載要生動得多”。所見甚是。燕青,小名小乙,友人都喊他小乙哥,綽號浪子燕青。宋時所謂浪子,按余嘉錫先生在名文《宋江三十六人考實》中的說法,是“風流放浪之謂也”,與今日口語的“浪子”含義并不完全相同。《水滸傳》“燕青智撲擎天柱”這回書,藝術地濃縮了宋代地方政府舉辦的相撲打擂情景,突出人性關懷,重視生命價值,燕青更是視賞物如草芥,使時人及后人把獎牌看得至高無上者,應感汗顏。比賽在山東泰安州泰山岱岳廟舉行,知州親自到場,讓一個年老的部署(按:北宋前期臨時委任的大軍區統帥,稱部署。這里的部署,當為泰安州軍事主管)主持賽事。知州、部署見綽號擎天柱的任原高大威猛,燕青瘦小俊秀,都勸告燕青棄賽,不要枉送性命,知州甚至對燕青說,“山棚上應有物件(按:觀眾贊助的各種獎品),我主張分一半與你,你兩個分了罷”,燕青卻說:“相公,這利物(按:獎品)倒不打緊,只要攧翻他,教眾人取笑,圖一聲喝彩!”真是光明磊落,句句擲地有聲。比賽開始后,不到三個回合,燕青即以輕盈矯健的身手,高超的技藝,將自命天下第一、狂妄透頂的任原摔下賽臺,“擎天柱”成了“狗吃屎”,“看呆了”數萬觀眾。

今日國人初見日本相撲表演,對他們的裝束,都感驚奇。其實,據《日本書記》記載,日本相撲是奈良時代(按:公元710—784年,時正中國唐朝前期)從中國傳去的,我國古代相撲,本來就是那樣的裝束,日本相撲華夏古風猶存,這是中日一衣帶水鄰邦之間文化往來的活化石。

喜看江河賽龍舟

賽龍舟,即龍舟競渡。龍是我國先民的圖騰,象征著神圣、勇敢、偉大、吉祥。關于賽龍舟的起源,學術界看法不一,在筆者看來,初始階段,無疑是為了驅瘟逐疫,后來在荊楚地區,則演變成紀念屈原,在吳、越地區,則演變成紀念伍子胥、勾踐。但唐朝以后,屈原的愛國主義悲劇形象,越來越深入人心,龍舟競渡紀念屈原,由荊楚走向全國,為人們廣泛接受,伍子胥、勾踐終于“煙波江上使人愁”,從競渡的龍舟上消失。龍舟競渡在國內、海外有著巨大、持久的影響。有學者曾對大量的地方志資料,深入研究,列出統計表:全國223個縣(市)中有214個縣(市)端午期間舉行龍舟競渡,約占96%。其中包括端午節期間舉行龍舟競賽,其他時間也舉行龍舟競渡的有8個縣(市)。又有學者研究后認為,“有的地方一年內還有幾種不同的競渡日期。”可見龍舟競渡在我國是多么普及。

其實,龍舟競渡也不僅僅局限于紀念投江自沉的愛國詩人屈原,這項體育活動被賦予了多種文化內涵,而且在演變過程中,在不同地域、不同民族間,不斷加上新文化元素,成了盛大的文化節日,競渡者、觀賞者,都享受了文化大餐,受到了藝術薰陶,稱得上我參與,我快樂。

龍舟本身就是個精美的藝術品。絕大多數龍舟都在船頭上安裝龍頭,是木雕彩繪的精品。在云南白族地區,以及臺灣,則在船身上畫上彩色的龍鳳,更顯吉祥、和諧。在富庶的江南地區,以及某些官府,特別是宮廷制作的龍舟上,更建有樓閣,雕梁畫棟,熠熠生輝,觀者無不驚嘆,一飽眼福。

明代崇禎元年(公元1628年),蔣德璟有幸在北海目睹了龍舟,“甚敞壯,舟闊三丈六尺,上有樓,樓有龍床、龍椅,及后妃六椅,其下窗額尤鮮麗。”

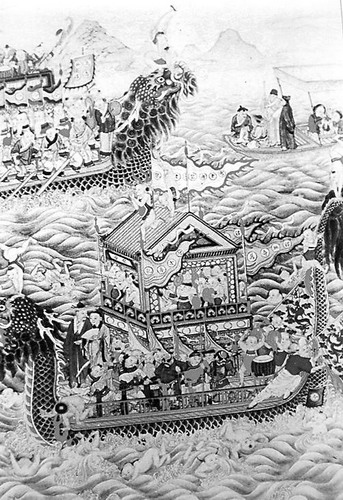

明末宦官劉若愚在獄中所著的《酌中志》及其他一些文獻,都記載了明朝皇帝在皇城海內(今中南海、北海、什剎海)舉辦龍舟競渡,可惜語焉不祥。但我們從古人的繪畫作品,及民間的木刻年畫中,仍然可以充分領略到昔日龍舟的華貴喜慶,美輪美奐。

南方多水,江河湖泊都是龍舟競渡大顯身手的所在。如聞名天下的杭州西湖,宋人耐得翁的《都城紀勝》即載謂“西湖春中,浙江(按:即錢塘江)秋中,皆有龍舟爭標,輕捷可觀,有金明池之遺風。”明代萬歷年間杭州人張瀚記載,“競渡惟留都(按:南京)為盛,閩中次之。一舟可容十人,大者可二十人,鼓枻而前,頃刻數里,往來如飛,以先后為勝負。近年西湖亦效為之,然行不能疾。以彼皆長江大溪,故能縱橫競逐乃爾。”由此我們知道,龍舟競渡在明代發展的走勢:南京最火,福建次之,杭州實際上是恢復歷史傳統而已。西湖的水面,當然不及長江、大河遼闊,因此龍舟行駛的速度不是很快。晚明時江南的龍舟競渡,此起彼伏,如歌如潮。

明清之際杰出的史學家、文學家張岱,在西湖看龍舟競渡即達十二三次之多,以后又相繼在無錫、瓜州、金山寺看競渡,他感到“西湖競渡,以年競渡之人勝,無錫亦如之。”這就是說,在杭州、無錫山溫水軟的溫柔富貴之鄉,看競渡的人最多,也就是參與者最廣泛。但是,瓜州是長江北岸的渡口,形勢險要,浩浩長江,蒼蒼莽莽,奔騰東去。客商云集,文化繁盛。這種地域特征,鮮明地反映在龍舟身上。

清人繪《龍舟盛會圖》局部

張岱生動地寫道:“瓜州龍船一二十只,刻畫龍頭尾,取其怒;傍坐二十人持大楫,取其悍;中用采篷,前后旌幢繡傘,取其絢;撞鉦撾鼓,取其節;艄后列軍器一架,取其鍔;龍頭上一人足倒豎,掂掇其上,取其危;龍尾掛一小兒,取其險。”瓜州龍船的特色是何等鮮明!張岱還記述,從五月初一至十五,江上每日都有龍舟競渡、金山、鎮江也相繼開始。值得一提的是,當時的金山還在茫茫大江之中,直到清朝康熙年間,因江流北進,金山才與南岸陸地連接,如今日狀。因此,當時“金山上人團簇,隔江望之”,看到波濤滾滾的江面上,“驚湍跳沫,群龍格斗,偶墮洄渦,則百捷摔,蟠委出之。”真是驚心動魄,何其壯哉!

湖北沔陽縣城郊小蓮池的龍舟競渡,也很有地域特色。小蓮池是沔城城東的湖,有百畝水面,池的西北角有半球形小嶼“珠子臺”,素有“水漲臺漲,水落臺落,永不沉沒”的神奇傳說,是競渡時爭奪的目標,看哪條龍舟先到達小嶼,或劃船水手先跳上小嶼,就算勝者。

參加競渡的有九條“真龍船,實際上就是歷史上形成的五門四碼頭,城里的四門為一方,城外的四碼頭加九賀門為一方,展開競賽;船體上刻有或畫有鱗角。特別有意思的是,“競賽規則,既沒有行政部門的規定,也沒有中間人的公證和裁判,而是歷史上形成的相約為俗,經久成章。”龍舟下水和上岸,都有儀式,碼頭上旌旗林立,放銃放鞭炮,賽事將終時,各船放雄黃炮(按:較原始的焰火)。勝者并無錦標獎賞,只是橈手吃酒席,輸者只好打道回府而己。故百姓戲稱“贏了吃包子,輸了吃黃瓜”。在五月十三日至十五日的賽事期間,四鎮八鄉的人們涌向小蓮池賽場,人山人海,歡聲笑語,其樂融融。走筆至此,不禁想起三年前,筆者至沔城訪反元英雄陳友諒遺跡,也曾到小蓮池懷古,水面依舊,珠子臺猶在,臨風懷想,似乎當年沸騰的龍舟競渡情景,就在我的眼前閃現。我希望沔城能早日恢復小蓮池的龍舟競渡活動,不亦快哉!

龍舟競渡之日,也是文藝演出之時。在浙江余姚,“三江口觀龍舟競渡,有石堰、河堰、馬頭沿江一帶40多只龍船參加,每只龍船五彩陸離,鱗甲鋒利……還有大型龍舟上扮演虞初故事,院本俗演,觀者夾江如堵。”在蘇州,龍船的“頭亭之上,選端好小兒裝臺閣故事,俗呼龍頭太子,尾高丈許,牽彩繩令小兒水嬉。有獨占鰲頭、童子拜觀音、指日高升、楊妃春睡諸戲”。顧祿是道光、咸豐年間的蘇州文人,他在另一部著作中,還記錄了江北的雜耍藝人,他們擅長軟硬功夫、十錦戲法、象聲(即相聲)、間壁戲、小曲、連相(蓮湘)、燈下跳獅、煙火等技藝,“每歲競渡市,合伙駕欄桿駁船,往來于山浜及野芳浜等處,冀售其技。每至一舟,則必葛袍纓帽,手遞戲目,鞠躬身喏于前艙。搬演一出,索值一二百文不等。”顯然,雜技藝人的加入,無疑增加了龍舟競渡的文化色彩、歡樂氣氛。

龍舟競渡大概在明代傳入臺灣,很受臺灣百姓的喜愛。連橫先生記謂:“五月初五日,古曰端午,臺人謂之午日節。插蒲于門,煎艾為湯,以角黍(按:即粽子)時果祀祖……沿海競龍斗舟,寺廟海舶皆鳴鑼擊鼓,謂之龍船鼓。從前臺南商務盛時,郊商各醵金制錦標,每標值數十金,先數日以鼓吹迎之,各選健兒斗捷,觀者滿岸,數日始罷。”臺灣龍舟競渡盛況可見一斑。不過,臺灣歷史學家、掌故家蘇同炳先生指出,連橫先生所述龍舟競渡狀,大概是清代初年臺江水域未被填塞時,臺南的競渡情形。道光初年臺江水域淤塞成陸地后,年年的端午競渡,就只能在臺北的淡水河進行,俗稱“扒龍船”。船長通常約五丈,寬約四尺五寸,高一尺五寸,船身繪有彩色龍形,比大陸的船稍小,旗手兼司金鼓。龍船有不少禁忌,無非是求吉利。端午節開賽前,有拜龍船、迎龍船等一系列活動,可謂競渡的前奏曲。在端午節早晨,各船賽員都要在龍船前集合,燒香禱神,發誓在比賽中以正當行為獲勝,決不做不忠不義之事。這就充分表明,國人是何等重視比賽的文明,不搞歪門邪道,顯示了民族精神的自信、剛正。比賽開始后,“在點點急促的鑼聲中,但見數十只橈槳步調齊一,倏起倏落,在碧綠的水面上飛濺起千百條雪白的浪花,催逼著一條條細長的龍船如飛前進,其情形確屬壯觀。”在“扒龍船”結束那天,“各劇班及樂團,都雇了大船,盛事彩飾,在淡水河中作一日雅游。岸上則有四平、亂彈、布袋戲等各種雜劇,吸引了遠近游人無數”。這就再一次表明,龍舟競渡作為一項體育活動,其文化內涵,像滾雪球一樣越滾越大,人們參與賽事的全過程,比看到誰贏誰輸的結果,重要得多,成千上萬的人,在享受了這種豐富多彩的文化大餐后,真正感到普天同慶、賞心樂事。

牛親家、牛大舅

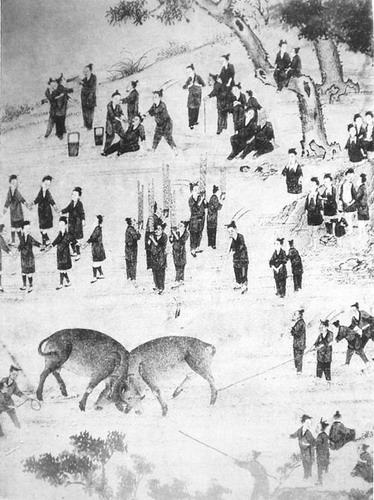

牛是人類最早馴養的動物之一,歷史進入農耕時代,更是農家必不可少的家畜,耕地、拉水車等,主要靠牛。牛聰明,通人性。我童年時鄉居,冬天與牛同住一屋,午夜夢回,常聞牛的嘆息聲,甚凄楚。但牛亦甚固執,難容同類,尤其對不相識之牛,必欲爭斗。人們正是利用牛的這一習性,教唆它們相斗,才形成斗牛賽事。始于何時難以確考,從傳世的漢代畫像雕磚來看,斗牛斗得難解難分,漢代的斗牛,已很流行。國人的精神傳統深受儒家、佛教的影響,特別愛惜生命,包括動物的生命,主張連螞蟻都不能踩死,況堂堂水牛乎!因此,像西班牙那種斗牛士在牛身上插著數把劍,必欲置牛于死地而后快的斗牛節,在中國從未出現過。很耐人尋味的是,云南博物館藏有一幅明朝人畫的斗牛圖,二牛勢均力敵,難解難分,雙方牛的主人唯恐牛受到傷害,一方用繩套住牛腿,數人用力后拉,想將牛拖走;另一方主人也趕緊將粗繩打個“捉牛結”,準備套在牛腿上,向后拉,不讓二牛再斗;一人手持長竹竿,大聲喝斥,叫牛不要再斗。看斗牛人群,有的唱歌跳舞,有的喝酒嬉鬧,氣氛歡樂、熱烈。此畫真實地再現了我國古代牛斗的場景。孔子曾說,“禮失求諸野。”這一非常文明的斗牛傳統,在我國西南少數民族地區保存下來了,彌足珍貴,應當充分珍視,發揚光大。

明代畫家所繪斗牛圖

與這幅斗牛圖有異曲同工之妙的是清朝后期出身海寧世家的文士陳其元對金華斗牛的記述。他曾擔任金華訓導(按:官名,縣衙主管教育長官的副手,管理教育生員),親自觀看了金華斗牛的全過程,寫下《婺州(按:金華)斗牛俗》一文,真實生動地記錄了斗牛的詳情,是一篇非常精彩的短篇報告文學。現將此文節引如下:

金華人獨喜斗牛……每逢春秋佳日……輒有斗牛之會,先期治觴延客,竭誠敬,比日至之時,國中千萬人往矣……沿田勝皆搭臺,或置桌凳,以待客及本村老幼婦女……牛之來也,鳴鉦前導,頭簪金花,身披紅綢,簇擁護之者數十人。既至田中,兩家各令健者四人翼其牛,二牛并峙,互相注視,良久乃前斗,斗以角,乘間抵隙,各施其巧,三五合后,兩家之人即各將其牛拆開,復簇擁去。觀者不知其勝負,而主之者已默窺其勝負矣。勝者親友歡呼從之,若奏凱狀,牛亦軒然自得,徐徐步歸……斗勝之家,張筵款客,高朋滿座,主人軒眉攘背,矜其牛之能……言之津津,幾忘乎我之為牛,牛之為我焉。其蓄牛也,臥以青絲帳,食以白米飯,釀最好之酒以飲之……牛所買米之家,呼之曰“牛親家”,豢牛之牧童,名之曰“牛大舅”,其真正兒女親家,親之不若與牛親家親。

密縣打虎亭2號東漢墓壁畫角抵圖

看,這樣的斗牛,是多么富有人情味!勝者并無獎品,不過爭個榮耀,圖個樂子,“牛親家”、“牛大舅”的稱呼,讓人忍俊不禁,甚至“牛親家”比自己的兒女親家還親,多么富有喜劇色彩。我相信,只有古老的中華文明,才能孕育出如此富有人文氣息的斗牛節,我們有理由感到自豪。

刊于《光明日報》2008年8月7日

發布日期:2008-08-07