趙珩

演講人:趙珩,北京人,生于1948年。現任北京燕山出版社總編輯、編審。從事文化史、社會生活史、北京史和戲曲史方面的研究。著有《老饕漫筆》、《彀外譚屑》。曾發表《梁辰魚和他的浣紗記》、《閱盡滄桑話昆腔》、《唱片瑣談》、《關山行旅》、《也說左圖右史》、《明清文人畫》、《社會群體的另一種記錄》等文章50余篇。現為北京市文物局專家組成員、北京史研究會理事等。

劇院的建設和舞臺的演出,是國家文化建設與繁榮的重要標志之一。不久以前,國家大劇院正式落成,2008年的新年音樂會就在那里舉辦,北京市民爭先恐后前往觀看,演出盛況空前。當此之際,不禁使我們想到舊日的劇場和舞臺。歷史上作為都城的北京,劇場和舞臺曾經歷過怎樣的沿革與變遷?這個問題也許會引起大家的興趣。

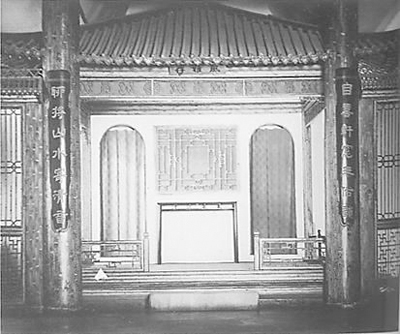

故宮寧壽宮閱是樓大戲臺(暢音閣)

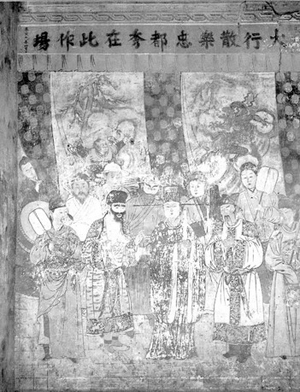

頤和園德和園大戲臺

從元代到民國初年的北京舞臺

劇院或者劇場這個名詞,應該是近代的稱謂。劇場在不同時代有不同的稱謂。劇場中的舞臺是戲劇的載體,談到舞臺的變化,首先應該回顧一下戲劇演出的情況。北京是一個有著800多年建都史的歷史文化名城,早在遼南京、金中都、元大都時代,戲曲就已經在北京的舞臺上演出了,我們平常講的金院本,雖然演出情況無從考證,但地點應該是在北京。

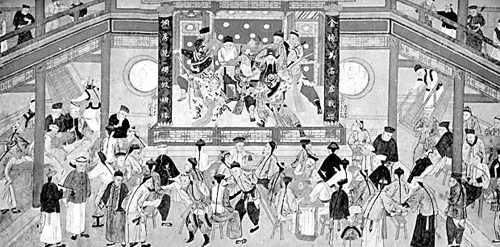

元代是以雜劇為最興盛的。雜劇的成熟有一個過程,首先是元曲,就是所謂散曲,后來形成雜劇,像關漢卿所作《望江亭》、《謝天香》、《竇娥冤》《單刀會》等等,都是膾炙人口的作品。有一部書叫《錄鬼薄》,記錄了元代著名戲曲作家大概150多人,其中有相當一部分是土生土長的大都人。因此,在元代北京的戲曲演出非常興盛。今天雖然一些形象的東西看不到了,但在山西洪洞縣廣勝寺的明應王殿還保存有“大行散樂忠都秀在此坐場”的一幅壁畫。看過話劇《關漢卿》的人都知道,當時很多演員都名之為“秀”,如珠簾秀、賽簾秀,所以忠都秀也是在元大都演戲的著名演員。在許多講到元雜劇的書中,都用這幅忠都秀做插圖,圖中的舞臺已經有繪畫圖案的軟幕,左右有上下場門,演員戴胡須,就是通常說的髯口,有的手執道具。另外還有場面,也就是樂隊,說明元雜劇當時已經很成熟了。

國家大劇院

明初戲劇演出也很興盛。宮廷里演戲,不僅局限于戲劇,也包括一些音樂舞蹈。演出場所是在玉熙宮,也就是今天北海的西岸原國家圖書館的位置。一些官宦人家自己有畜養的戲班,明代的奸臣嚴嵩,家里就有戲班。大眾觀劇的場所既有城市坊肆中的戲樓舞榭,也有鄉村中的戲臺。具體形式因缺少文字記載,又無遺跡可尋,很難有全面了解,我們僅能從周貽白、周華斌父子的《中國劇場史》、《京都古戲樓》中得知一二。

明代萬歷年間,宮廷演出可以說達到一個高潮,當時的演出無論是宮廷里面,還是城市的一些廟會、茶園都很多,王府、第宅內畜養戲班的演出也非常興盛。明代主管宮廷演出的是教坊司,大致是在今天東城區東四南這些地點,所以遺留下很多胡同的名稱都跟戲曲演出有關,例如本司胡同就是教坊司所在地。再有如演樂胡同、馬姑娘胡同、勾欄胡同。勾欄是宋代的叫法,明代延續下來,勾欄胡同后來改為內務部街。這些胡同都是戲曲演出非常集中的地方,今天給我們留下的大概只有它們的名稱。明末由于內憂外患,整個演出活動從宮廷到民間都處于蕭條狀態,清初以后才重新繁盛起來。

戲曲藝術是不斷演變的。明代早期,元雜劇還有它的舞臺,后來成為北曲,逐漸南曲也進入北京,像湯顯祖的《四聲猿》等很多南曲也搬上了北京舞臺。北京當時能夠看到的戲曲中還有很多地方劇種,比如說弋陽腔、海鹽腔,還有最后形成的昆腔,今天叫昆曲或者昆劇,它的形成是在江蘇昆山地區,剛剛形成的時候也叫水磨調。昆曲進入北京后,非常受人們的歡迎,一方面是由于詞句非常典雅,一方面也是劇情起伏跌宕。當時一出昆曲要一兩天才能演完,后來逐漸只演一些精彩的折子,比如湯顯祖的《牡丹亭》中的《游園驚夢》或是《西廂記》中的一些唱段,詞句非常典雅而膾炙人口,很多唱詞可以做到家喻戶曉。戲曲史上有這樣一句話,叫“家家收拾起,戶戶不提防”,用來形容昆曲的普及很貼切。什么是“家家收拾起,戶戶不提防”?原來“不提防余年值亂離”、“收拾起大地山河一擔裝”都是昆曲中的唱詞,這樣的唱詞老百姓耳熟能詳,就跟后來很多人會哼唱京劇“我坐在城樓觀山景”或是“父女打魚在河下”一樣,足見昆曲在當時的影響是很大的。

清代中期以后,昆曲被譽為“雅部”,與它相對的是“花部”。什么是花部?上面講的弋陽腔、海鹽腔等等,還有梆子腔,都屬于花部。花部一開始和雅部并存,在一些士大夫的觀念中,雅部屬于正聲,花部屬于亂彈,亂彈并不完全是貶低的意思,它包含了許多劇種,涵蓋的面比較廣泛。

這個時期不但南方劇種來了,北方的劇種也逐漸進入,最突出的是秦腔到了北京。當時秦腔有一位演員叫魏長生,有出劇目叫《滾樓》,可以說轟動京城,震動朝野。秦腔很高亢,演出的一些戲都比較貼近生活,男女情愛的東西很多,所以政府明令禁止,認為是壞人心術的靡靡之音,不允許在北京流傳。但不管怎樣禁止,這些屬于亂彈的劇種還是在民間迅速地發展起來,逐漸地昆曲的統治局面被撼動了。當時還有一些劇種像安徽的徽調、湖北的漢調都進入北京。徽班正式進京的時間應該是在乾隆五十五年,也就是1790年,所謂四大徽班,就是以高郎亭為首的三慶、四喜、春臺和和春這四個班社,使亂彈花部更為興盛,而且互相吸收各方的藝術營養,徽漢合流,形成了皮黃。有人問皮黃是不是京劇?嚴格來講,皮黃還不是我們今天看到的京劇,而是皮黃戲,就是徽漢合流以后形成的西皮戲和二黃戲,以致今天京劇的念白里面還有所謂的湖廣韻、中州韻這些說法。所以在乾隆五十五年以后,只能說是徽班進京,不能說京劇已經形成了。我們今天所看到的京劇定型應在同光時期。大家最熟悉的一幅畫是沈蓉圃的《同光十三絕》,畫中都是當時著名的戲曲藝人,應該算是最早的明星畫像。其中老生比較多,有余三勝、盧勝奎、程長庚。小生有徐小香,老旦有郝蘭田,丑有劉趕三、楊鳴玉,旦角有梅巧玲、余紫云。從《同光十三絕》這幅畫里也可以看到彼時演出情況和當時人們追星的一種心理狀態。

清代的演出地點可以分為幾大類,一類是宮廷,再有一類是王府和宅第,第三類是會館,第四類是飯莊,第五類可以說是民間廟會或者鄉間戲臺。當時商業性的演出多是在茶園或者茶樓里面。

清朝康熙以后,宮廷里的演出活動非常多。主要的演出場所除故宮之外,還有西苑,也就是今天的中南海和圓明園,各處都有很多戲臺。慈禧時代修頤和園,建造了德和園大戲臺,時代就比較晚了。故宮里面的戲臺,規模最大的是暢音閣的三層大戲臺。除此之外,在乾隆時期修了寧壽宮戲臺,也就是乾隆花園里面的戲臺。還有一些中小戲臺,像景祺閣、倦勤齋和漱芳齋的戲臺。漱芳齋的戲臺有兩個,一個在漱芳齋外面,一個是漱芳齋里面的小戲臺。漱芳齋戲臺是不能演大戲的,多是清唱《思凡》一類的昆曲折子,或者像一些插曲、八角鼓這類曲藝形式的東西。

西苑里面的戲臺也很有特色,有純一齋戲臺,可以一邊看戲,一邊看水,賞荷花,是一個抱廈戲臺,今天已經不存在了。西苑里面的春藕齋戲臺,也是有名的戲臺。

圓明園有一個非常大的戲臺,被英法聯軍燒毀了,就是同樂園大戲臺。我們現在一說到清宮的戲臺,大家一般熟悉的就是故宮里面的暢音閣大戲臺,還有就是頤和園的德和園大戲臺。頤和園的德和園大戲臺在清宮戲臺中規模最大,而且是最后建成,氣象恢弘,有上中下三層。這個戲臺很有特點,建筑也有很多突破。最上面一層稱為福臺,中間的一層稱為祿臺,演出的最下一層稱為壽臺。除了有上場門、下場門以外,還有從壽臺到祿臺、也就是從第一層到第二層的樓梯,祿臺外側還有一個欄桿,都是德和園戲臺的特點。演出一些喜慶戲或者神話戲都可以,比如《目連救母》,就用到下面的設施;像《安天會》這一類可以用到上面的設施,是很立體的。承德避暑山莊也有戲臺。圓明園的同樂園大戲臺,不僅能演戲,還能舉行一些盛大的慶典活動。

王府戲臺的規模自然不能和宮里相比。今天我們還能夠看到的王府戲臺有兩個,一個是恭王府花園里的戲臺,還有一個是在寶鈔胡同的那王府戲臺,這個那王府就是蒙古王公那彥圖的府第,也是保存非常好的王府戲臺。

除了宮廷和王府之外,還有就是會館戲臺。會館是各省或者各地同鄉聯誼會,可以在那里接納食宿,能夠舉行一些公益活動。當時幾乎每一個會館都有戲臺,會館最多時數量達到300多個,除了省級和其他州縣地域性會館以外,還有行業性的,所以戲臺也有多所,例如從前有織云公所戲臺,現在沒有了,現在能看到的行業會館戲臺的只有銀號同業公會的正乙祠。地方會館戲臺現在保留還有三處,已經修繕對外開放的就是湖廣會館戲臺,此外還有安徽會館戲臺和平陽會館的戲臺。這些地方除了演戲以外,還能舉辦一些大型會議或活動。比如安徽會館歡迎過李鴻章,湖廣會館也是曾國藩去看過戲的地方。

會館演戲是半營業性質的,有很多人是被邀請的,不被邀請通過種種途徑和關系也可以到會館去看戲。會館看戲不對外賣票或者收茶資,但是演員演出是有報酬的,除非一些義務戲、賑災戲。會館的戲臺并不是每天都演戲,只是有一些重大活動或者歲時節令這樣的時候演戲,很多名角都在會館的戲臺上表演過。

再有一類就是官宦人家的戲臺,如金魚胡同的那桐花園就有戲臺,建造質量也非常好。譚鑫培的最后一次演出就是為了歡迎廣西軍閥陸榮廷在那家花園舉行的,從那以后譚鑫培就一病不起,很快去世了。像這種還有很多,一些比較大的官宦人家的宅第都有大大小小、規格不等的戲臺。

很多飯莊里面也有戲臺,如金魚胡同的福壽堂,在東安市場北門斜對面,它是兩層的飯館,飯館的菜做得并不好,但有戲臺,可以承應一些慶典活動,很多人辦婚事就選在福壽堂。再一處是隆福寺福全館的戲臺,這個戲臺也是大家都津津樂道的,為什么呢?因為張伯駒先生曾經在那兒過過四十歲生日,同時也為賑濟河南水災唱了一回戲。福全館在隆福寺靠東口的路北,是幾進的院子,現在那個地方早不存在了。當時張伯駒先生自己扮孔明唱《空城計》,邀請了四位最著名的演員給他唱配角,余叔巖配王平,楊小樓配馬謖,程繼先配馬岱,王鳳卿配趙云,所以當時很轟動,認為“此曲只應天上有,人間能得幾回聞”。飯館戲臺是一種常規的設施,可以演戲,但并不是以演戲招徠食客。例如像什剎海北岸的會賢堂也有戲臺,但不是規模很大。張伯駒這次在福全館的演出照例也是不對外的,只是邀請了一些至親好友和戲曲界的朋友。清代一般民眾看戲主要是茶園,茶園追溯起來最早是明代的查樓,就是后來的廣和劇場,在前門外肉市,原來的建筑已經看不到了,但是后來的牌坊上還有“查樓”兩個字。茶園賣茶并演出。像清末吉祥茶園,就是后來的吉祥劇院,還有文明茶園、阜成園,都是茶園類的演出場地。這種演出場地一般來說是不買票,只付茶資,就是以喝茶為主,以觀劇為輔,逐漸地到茶園去反而以看戲為主了。當時茶園的條件是很簡陋的,進去以后門口沒有賣票的,只有領位的人把你領到桌子旁邊,如覺得地方不好還可以換,并沒有什么太大的價格區別,坐下以后過一會兒再收茶資。雖叫做茶資,實際卻不是茶錢,而是看戲的錢。

劇團或者戲班在茶園的演出情況非常復雜,北京和天津、上海各有不同,有的屬于臨時演出的,也有的是簽訂若干時間合同來演出,一個月、兩個月、三個月,甚至有簽一年的合同,演員一般是拿包銀。

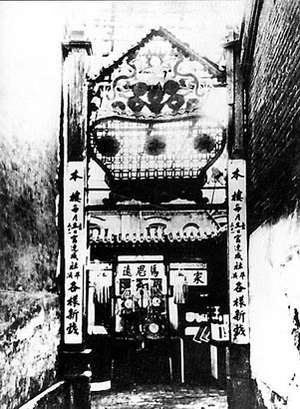

故宮重華宮漱芳齋室內小戲臺

山西洪洞縣廣勝寺的明應王殿,保存著“大行散樂忠都秀在此坐場”的一幅元雜劇壁畫(1324年)

清代的營業性演出和戲園

同光前后,是京劇走向鼎盛的時期。我們今天常常說戲劇演出的行當有生旦凈末丑,但在清末的時候,主要是以生角挑梁,沒有以旦角挑梁的。真正說到旦角挑梁,還是在梅蘭芳以后。因此,就出現了所謂前三鼎甲、后三鼎甲之說。前三鼎甲就是程長庚、余三勝、張二奎,后三鼎甲是譚鑫培、孫菊仙和汪桂芬。當時北京舞臺可以說是名家薈萃,各個行當都有頂尖出色的人物,像我們熟悉的譚家,當時“滿城爭說叫天兒”,“叫天兒”就是譚叫天,就是譚鑫培的父親。譚家到現在是第七代了,第一代從湖北來到北京,是唱老旦的譚志道,就是譚鑫培的父親。譚鑫培是不得了的人物,接下來是譚小培、譚富英、譚元壽、譚孝增,一直到譚元壽的孫子譚正巖,所以說譚家門七代從事戲曲。不僅是譚家一家,還有很多也是代代相傳的,如楊小樓就是楊月樓的兒子,梅巧玲則是梅蘭芳祖父,京劇的繁榮和家族的傳承有很大關系。

清代演員不少要到宮里唱戲,他們在內廷當差不拿俸祿。我曾為此請教過朱家溍先生,知道所謂“內廷供奉”這四個字是沒有的,是后人給加上去的。實際上,到宮廷演出也會得到一筆錢,除此之外還能得到一些恩賞,而他們主要的經濟來源還是在劇場演出。前面談到茶園,后來就把“茶”字去掉了,都叫“園”,例如天樂園、慶樂園、中和園、吉祥園,還有三慶園和阜成門內的阜成園等等。另外也有的叫“樓”,比如廣和樓、廣德樓。這些戲園都是營業性的,幾乎每天有戲。不同的班社可能固定在一個劇場中演出,例如歷史悠久的戲曲科班富連成,就是日場在廣和樓演出。保存下來的照片中,他們穿著小棉袍,戴著小帽頭,排著隊去廣和樓。有些班社是輪換不同劇場,按照檔期長短與戲園簽約進行營業性演出。

現在的劇場演出,基本都在晚上,這跟整個社會形態改變有很密切的關系,因為大家都要工作,只有晚上才是業余時間。但在清代基本上沒有夜戲,都是日場演出。為什么沒有夜戲呢?原因很多,一是清代部分地區實行宵禁制度,到晚上就要關城門了,北京內城九門從南面的正陽門到崇文、宣武、阜成、西直、東直、朝陽、德勝、安定門,九門都是要關城門的,如果出內城去看戲就回不去了。另一原因是照明設施的問題,那個時候最好的設施是煤氣燈,一般來說,在昏暗的劇場里面須用油燈照明,如果晚上演戲燈光太差,因此清代沒有夜戲,都是日場。

當時廣和樓的日場戲已經形成了富連成科班演出的定例,很多人愿意去看演出,特別是看當時還沒有出科的學生,因為一些學生未畢業前已經嶄露頭角,如“喜”字輩的陳喜興、侯喜瑞、雷喜福,還有“連”字輩的馬連良,“富”字輩的譚富英,“盛”字輩的裘盛戎、葉盛蘭都是屬于“科里紅”。今天名演員叫大腕,那時候挑班唱戲的叫頭牌,富連成培養了不少掛頭牌的名角兒。當時廣和樓票價并不是很貴,這些演員一年365天風雨無阻,幾乎天天有戲,劇目能多達數百種,既鍛煉了演員,也培養了觀眾。我們常常講這么一句話,沒有好的廚師,是因為沒有好的食客,兩者相輔相成。同樣沒有好的觀眾,也造就不出好的演員。所以,廣和樓富連成學生演出是挺受歡迎的。

清末宵禁制度廢止,以后就逐漸有了夜戲。夜戲演出時間很長,一般來說都要安排十來出戲,演出時間達五六個小時。開鑼的“帽兒戲”大約在晚上六點鐘開始,到晚上十二點或者一點鐘才散戲,前面的戲一般沒有人看,越演到后來看的人才越多。

清代的娛樂設施基本上在外城,這是因為內城旗籍的居民為多,當時的統治者不愿意自己的旗民沉溺于娛樂之中精神渙散,所以內城不允許建戲園子。戲園建在外城也就是崇文、宣武兩個區。本來外城想圍繞北京的內城修一圈的,后來由于沒有這種力量,所以只修在城南,是長方形的。當時的劇場基本上都集中在前門地區,如鮮魚口的天樂園,肉市的廣和樓,珠市口也有一部分,以大柵欄為最多,也包括糧食店的中和園、大柵欄西口的廣德樓、門框胡同的同樂園等等。

可以說在嘉道以前,這個制度執行得非常的嚴格。嘉道以后,就形同虛設,放松多了。但是旗人在清中葉以前沒有當票友的,也不允許和梨園行往來,而且形成了一種不成文的規矩,就是如果誰和梨園行往來,周圍的朋友便不再和他交往,這其實也是對藝人的一種輕視。但是到了后來,旗人不僅喜歡戲,而且自己能寫戲、編戲,粉墨登場,甚至下海。很多有名的京劇演員都是旗人下海的,如德珺如、金仲仁,不但是旗人,而且是貴胄子弟,最后都下海,成為一代很有成就的演員。還有一些盡人皆知的名票,如載濤先生,在北京城稱為“濤貝勒”,由于得了很多戲曲名家的真傳,不僅自己能演戲,專業演員也去程門立雪,向他問藝。著名武生楊小樓在演《安天會》的時候,很多東西也向“濤貝勒”請教。還有紅豆館主溥侗——侗五爺,也是當時的戲曲名家,旗人不能與梨園來往的規矩被徹底破除了。

天橋在清代的時候也是一個娛樂很興盛的地方,后來經過幾次火災戰亂,逐漸衰敗了。清末這個地方還存在,變成了很多撂地藝人的演出場地,如曲藝、雜耍等等。也有一些小戲園,包括一些落子館。落子就是評劇,也在那里演出。當時天橋地區的最北端到珠市口以南,由于上述大戲園戲樓都在珠市口以北,所以就有了道南道北的雅俗高下之分。《天下第一樓》話劇中,就是因為學徒到道南看了一次“落子”,結果被掌柜開除。當時北京一些大商號,比如千祥益、瑞蚨祥、同仁堂的學徒是不許去道南看戲的,被認為是甘居下流,不求長進,就更甭說一些自認為比較高尚的市民了。

對于演員來說,道北都是一些好的班社,道南卻是一些末路或者窮困潦倒的同行,所以道南雖也有一些京劇或者地方劇種的演出,但穿著打扮之破舊可想而知。像天橋“八大怪”、“云里飛”拿包裝紙做行頭,那是嘩眾取寵。其實有很多劇團的行頭也非常破敗,而且演出也不是很規矩,比如上身穿著一件蟒袍,底下連彩褲都不穿,天冷的時候就穿著棉褲上臺了。水袖、衣領,白的變成黑的,更是見多不怪。所以道南道北成為觀眾的分野,也成為演員的分野,最后混得很差的演員為了生計也不得不到道南演出,這是當時屢見不鮮的。偶爾也有演員從道南到了道北,能夠到一些正式的劇場演出,但相對來說比較少見。所以所謂道南、道北,是當時社會形態所形成的一種觀念,也是對貧困者的歧視。

清代女人是不能夠到劇場看戲的。女人看戲怎么辦呢?宮里皇上、太后看戲的時候,后妃自不必說,包括一些等級比較低的嬪妃、宮女,也是能夠看到戲的;有些王府貴胄被邀到宮里,女眷自然可以跟從看戲。王府觀劇或者官員府第在舉辦堂會戲時,女眷也是可以到場的,但都是男女分坐,不是男女混雜,為此也設一些女賓席位。至于女賓不能到園子里看戲的規矩民國以后始破,但仍引起輿論爭議,當時比較守舊的人,認為和女賓在一起看戲是對男人的侮辱,所以仍不愿意和女賓在同一個劇場看戲。一開始是有的劇場可以,有的劇場不行,男女要分坐。說到這里還牽涉劇場結構的問題,一般城市平民的婦女沒有到劇場看戲的機會,一些高等級、大宅門的婦女,大廳廣眾的廊座或者池座自然不行,但可以坐在包廂里看戲。男女分坐是直到20年代初,才算徹底解決的。

民國時期以迄新中國成立后的劇場建設

民國以后的劇院,發生了突出的變化。1914年以后建了大批比較新式的戲院,相對舊式茶園,設備條件都有了改觀。初建立的設備最好的劇場叫做第一舞臺,現在知道第一舞臺的人已經很少了。第一舞臺在珠市口大街路北,它的籌建年代是1912年,由楊小樓和另外兩位社會名人共同出資創建,于1914年正式開業。第一舞臺有一個很有意思的事情,是以著火著名,從它建造好的第一天演《鐘馗嫁妹》的時候就著了火,但火勢不大。當時有各種說法,有說是后臺吸煙引著的,也有說是地痞流氓故意縱火燒起來的。這把火影響不是太大,很快就修復了。到了1918年又著了一次大火,幾乎燒了劇場的將近三分之一,當時由楊小樓各方奔走,社會賢達出資,總算再度修成。最后一次毀于大火是在1937年,這時候由于日本侵略,發生盧溝橋事變,民生艱難,百業凋敝,所以就沒有能力再修,第一舞臺從此就在北京城消失了。

存在了二十余年的第一舞臺在戲曲史上有著重要的地位。期間重要演員包括四大名旦、四大須生,無一不在第一舞臺登臺獻藝。第一舞臺的建筑結構也完全與舊式的舞臺不一樣。劇場設有大門,有整個用鐵皮做的罩棚,可以容納觀眾進場和休息。劇場內首先是改變了舞臺和觀眾的相對位置,過去的劇場安排都是觀眾席側對舞臺,故看戲也被說成聽戲。比如舞臺是坐南朝北或者坐北朝南,觀眾席卻是坐東朝西或坐西朝東,有茶桌,是側面對著舞臺。但是第一舞臺卻改為觀眾座椅面對舞臺,純粹是演出與欣賞的關系。其次不但有了聚光電燈的照明設備,還將舊式的品字形舞臺改為有臺唇的鏡框式舞臺,觀眾座椅也相對比較舒服,雖然有扔手巾把兒的,但相對以前的茶園來說還是要安靜和凈化得多。說到舞臺設計,清代和清代遺留到民國的劇場基本上都是品字型形式。這種舞臺的特點是前面突出來一塊,臺子一般的高度在90公分到1米之間,比我們今天的舞臺要矮得多。另外,它的周圍有一個大概60公分的護欄欄桿,據說是源于宋代的勾欄,這樣形成了演員和觀眾的一個明顯不同的區域劃分。舊式品字形舞臺不但凸出,而且上面有的還有頂,好像亭子似的,兩邊有柱子,比較影響視線。柱子上面往往掛有“金榜題名虛歡樂”、“洞房花燭假姻緣”一類反映戲和人生哲理的對聯。但是鏡框式舞臺沒有柱子,從視覺來講就開闊多了,戲曲演出更便于觀賞。

另外,最早的時候文場(即樂隊也稱“場面”)是在臺面后部的,后來逐漸移到側面,像第一舞臺就是這樣。但是,它的有些設施還不如民國中后期進步,包括舞臺背后的天幕,在行話里叫守舊,當時還是很混亂的。有的守舊是某位捧角的觀眾為某位演員專門繡的圖案,雖然繡工很講究,但畢竟攪亂了舞臺的氣氛。甚至還有很多廣告,不管演什么戲,上面總掛著“烏雞白鳳丸、牛黃解毒丸”一類,和戲曲的內容毫無關系,對觀眾的視野也是一種破壞,直到后來才進行改良和凈化。第一舞臺時期雖然舞臺改變了,觀眾席有了改進,但是很多方面還是比較遵循傳統的。但它畢竟是民國以后建的最好的、最完善的一個舞臺,區別于清代舊式茶園,如果說有劃時代的劇場,則非第一舞臺莫屬。

民國以后,除了第一舞臺,逐漸還有很多有名的戲園出現,比如1921年建成的真光戲院。民國以后再也不存在關城門的問題了,所以真光戲園建在內城,就是今天東華門大街中國兒童劇院所在的位置,它的存在于中國戲曲上是值得濃墨重彩地書上一筆的。真光戲園的外形完全不同于舊式戲院,而是采取了西洋的巴洛克式建筑形式,內部也是鏡框式的舞臺。

真光戲院建成后幾度變遷,最早是演戲,抗戰勝利以后變為真光電影院,第一輪的美國電影如《魂斷藍橋》、《鴛夢重溫》、《出水芙蓉》等就都是在真光電影院放映的,那里設備、音箱條件也是當時最好的。解放以后改名為北京劇場,人藝的首都劇場當時還沒有建成,老舍先生的《龍須勾》第一次上演就是在那里。后來從北京劇場改成了兒童藝術劇院,像最早的兒童劇《馬蘭花》都在那個劇場演出的。

1922年開明戲院建立,在珠市口大街路南。開明戲院是1922年建立,特點是看戲不再由領位領進戲院,而是第一家建有售票房,對外預售戲票的劇院。開明也是新式建筑,維持了很多年,也是藝術大師梅蘭芳先生最喜歡的劇場。解放以后改名民主劇場,到了六十年代改名珠市口電影院,現在因為拓寬兩廣路已經不存在了。開明戲院在現代京劇史上也有舉足輕重的地位,當時名家薈萃,盛況空前。

1930年建了哈爾飛劇場,這是從英文譯音上翻譯過來的,當時主要演出京劇。1936年以前袁良當北京市長的時候,評劇演員白玉霜在那里演出“拿蒼蠅”被禁止,引起軒然大波。解放以后改名叫西單劇場,后來是電影、戲劇、戲曲什么都演,改革開放初期被北京曲劇團占用,后來就不復存在了。

1937年出現了兩個非常重要的劇場,這兩個劇場一個是長安戲院,一個是新新戲院。長安戲院原址在西單的東南角,新新戲院就是后來六部口首都電影院所在地,隨著首都電影院那個地方的拆除,也就不存在了。所以,新新和長安在30年代來說,已經是很現代化的劇場了。這個時期對一些清末留下來的劇院戲園也進行了改造,如吉祥茶園改為吉祥戲院,當時將一個經營虧損的飯館買下來做了休息室,劇場面積擴大了,30年代一并進行了現代化的改建。

清末的一些茶園,到了民國時期也經過了一些改良。例如在西珠市口路北有一座文明茶園。這個茶園在中國戲曲史上有很重要的地位,因為很多有名的演員都在那演出過。文明茶園的建造時間大約是在1907年,也就是在辛亥革命前夕。這個茶園在建成之后,以標榜文明著稱。首先是允許女觀眾進入茶園看戲,這個在當時也是屬于一個特例。文明戲園戲臺抱柱的對聯,也不像很多舊舞臺那樣表現人生如戲的虛幻消極思想,而是宣傳維新愛國、倡導文明的內容:“強弱本俄頃,愿同胞愛國正宗,此日漫談天下事;古今無常理,結團體文明進步,他年都是戲中人。”文明茶園從建成以后,一直就是進行京劇演出。譚鑫培最后一場營業性演出也是在文明茶園。那是在1917年,他和陳德霖合演《南天門》,這出戲也叫《走雪山》,演出中間陳德霖就發現譚鑫培的臉色大變,于是譚從此一病不起,后來在那家花園為接待廣西軍閥陸榮廷的演出《洪羊洞》,完全是不得已抱病而為,并非營業性演出。著名旦角王惠芳、梅蘭芳等也都在文明茶園演出過。30年代以后,文明茶園改名為華北戲院,京劇就很少在那里演出了,反而是評劇演出比較多。直到解放初期在那里還有評劇演出,后來就淪為倉庫了,今天這個地方已經不存在。

內城的劇場相對來說很少,主要集中在東安市場,如吉祥茶園和丹桂茶園,此外就是燈市東口大街路北的瀛寰戲院,今天知道的人已經很少了。這個瀛寰戲院建于1932年,演出那天的“打炮戲”就是李盛藻的《定軍山》和葉盛蘭、葉盛章兄弟的戲。但是它的上座率始終不高。過去看戲很多人還是喜歡在北京比較繁華的外城,從前北京有一句老話叫做“西單、東四、鼓樓前”。燈市口地區當時不是商業地點,所以影響了上座率。1937年,瀛寰戲院被日本人接收,改名飛仙電影院,專演一些日本影片,觀眾基本上是北京的日僑,中國人從各方面來說都不會到那里去看戲、看電影,所以北京人對飛仙電影院知道的很少。1945年,飛仙電影院作為敵產被沒收,后改名為建國東堂演出話劇。雖然存在時間只有五年,但是一些進步的劇社,像國防部演劇二隊等都在那里演出過,劇目有著名的《夜店》,在北京的演出史上也是不應該被遺忘的。1950年其建筑已成危房,所以很快就被拆除,后來北京空政文工團在它的后面建了宿舍樓。

另外,北京還曾有過上海大世界那樣的游樂園,就是1918年建成的城南游藝園。北京相對來說是比較封閉和保守的城市,不同于上海。上海有個大世界,是上海名人黃楚九經營的一個綜合性的娛樂場。由于北京缺少這種花花世界的社會氛圍,所以本沒有建立大型娛樂場所的社會基礎。1918年有位議員看上了距天橋不遠的香廠路附近的一片臨河空地,于是突發奇想用了幾乎不到一年的時間就建立一個很龐大的游藝園。因為時間短促,所以粗制濫造,也是一個豆腐渣工程,后來就是因此出了問題。

城南游藝園是一個綜合性的娛樂場所,有飯館、雜耍場、書場、魔術場,也有演梆子、評戲和京劇的地方,同時可以舉行十多種不同的演出。當時的北京老百姓從來沒有看到過這種形式,于是趨之若鶩。但是由于建造的非常簡陋,所以開業的第一天燈箱做的牌坊就被風刮倒了,砸壞了20多輛三輪車。后來營業了幾年,開始生意還算不錯。它最大的特點就是女演員登臺演出。當時北京坤伶比較少,城南游藝園則出現了很多坤伶,比如說著名演員劉喜奎就在那里演出過,所以城南游藝園是一個很特殊的地方。

但是城南游藝園的豆腐渣工程,終于導致一次看戲時二樓的觀眾席發生倒塌,北京的一位名媛燕三小姐,從樓上掉下來,當場就摔死了,于是當時的北京市政當局不允許它繼續營業而將其封掉,從此一蹶不振,也就關閉了,這就是曇花一現的城南游藝園的情況。

日偽統治時期,北京市面蕭條,經濟衰退,從1937年到1945年,北京建的唯一一個劇場就是1942年建成的中山公園音樂堂。所謂堂其實只是一個大舞臺,和一個扇面型的,從高到低的座席。它的舞臺采用了比較新式的鏡框式舞臺,兩側是化妝室和演員休息的地方。觀眾席是完全露天的,只是夯土壘起來,在上面鋪了木龍骨,觀眾可以坐在木龍骨上觀劇,這種情況一直持續到了解放初期。后來經過了三、四次的改造,就從完全的露天變成了有頂而無墻的狀況。一直到1956年,北京市戲曲聯合會成立演出還是那樣,當時的情況就是四邊僅有一圈矮墻,上面有頂。

音樂堂名為音樂,實際沒有演過什么音樂會。1942年建成的時候,日本的一些樂隊曾經在那里演出,當時偽華北政務委員會的王揖唐還在上面講話。音樂堂容納的觀眾在當時的北京可以說是最多的,所以解放初期一些大型活動,包括鎮反、三反、五反的大會,都是在那里召開的。

新中國成立以后,整個社會發生了根本的變化。首先演員得到了尊重,整個觀戲的群體也發生了根本的變化,很多勞動人民都走進劇場去欣賞戲曲或戲劇。五十年代初對舊劇場進行了相當大程度的改造,改造后交給一些國營或民營劇團長期固定使用。比如人藝在1957年以后用了首都劇場,北京京劇院當時叫北京京劇團,用了北京市工人俱樂部。中國京劇院用了人民劇場,北京曲藝團用了廣德樓,后來成為前門小劇場。北昆用了西單劇場,就是原來的哈爾飛劇場改造的。

盡管如此,仍然不能夠滿足人民文化生活的需求,所以與此同時又建了很多新劇場。1956年以前建的劇場,最有影響的一個是天橋劇場,這個劇場實際上既能演戲曲,也能演戲劇。后來就是一直演舞劇和芭蕾舞。直到“文革”中間,都是芭蕾舞團所占用。

還有就是在護國寺胡同里面的人民劇場,也是1956年以前就建成了。人民劇場現在基本上沒有演出了,但這個建筑將會保存下來。虎坊橋建的北京市工人俱樂部,也是一個當時水平很高的戲曲演出場所。還有東城小經廠的實驗劇場,同時還有很多機關廠礦的禮堂俱樂部,都是演出場所。

1956年以后建成的劇場,最突出的有兩個,一是北展的劇場,當時叫蘇聯展覽館劇場。這個劇場完全仿造當時蘇聯的建筑,采用大邊框式的舞臺。另一更好的就是首都劇場。這個劇場五十年來是人藝專用,雖然容納的人數不是很多,但是從觀眾席的舒適、舞臺的裝置和樂池,到觀劇的角度,以及當時從東德進口的音響設備都是最好的,可以說是一個非常精制的劇場。

1959年建國十年大慶的時候,還建了一些新的劇場,最突出的就是十大建筑之一的民族宮。民族宮劇場在當時來說也是一個比較先進的劇場。稍后又建了二七劇場。從建國以后,到“文革”之前,北京的舊劇場得到了改造,新劇場如雨后春筍,北京的劇場和演出達到了一個非常繁榮的時期。

老北京劇場的臺前幕后

關于舊時代的劇場演出,侯寶林先生有段相聲十分形象,劇場里有賣香煙、糖、瓜子什么的,茶碗等東西亂放,又有領位帶人進場,最后是樓上小孩撒尿,混亂的情景可想而知。當時觀劇都是板凳,沒有靠背,觀眾側對舞臺。板凳很硬,由領位給個墊,再付上一點小費。一些叫賣的就在劇場里走來走去,不管演出什么,他照樣賣東西,但不能大聲吆喝,有的跨個籃,有的托個盤,這樣在觀眾席上亂串。包廂相對好一點,一般高于池座,是半樓的形式。最次的座位是廊座,就是在池座的兩廂,貼兩邊墻根。廊座一般來說沒有茶水招待,位置比較差。廊座也收費,也是按茶資收取,雖然有的有茶,有的沒茶,但因為是茶園演出,所以也等于是付茶錢。上世紀二十年代以后,有了新的劇場和售票制度,劇場秩序才趨于好轉。

上世紀四十年代以前,劇場里很少有鼓掌的情況,不興鼓掌,都興喊好。喊好的人一方面是為演員的藝術所傾倒或是對演員精彩表演的一種褒獎、捧場,另一方面也是在表現自己,表示他很內行,很懂戲。喊要喊在啃節上,而且這個“好”又在不同的時候有不同的喊法。比如說演員出臺前,在后臺唱一句悶簾倒板,緊接著從側幕里走出,底下就有炸雷似的好聲,這叫碰頭彩,一般都是一些聲望極高的名演員才能享受這樣的殊榮。有的是在演出過程中,某一句特別要好的唱腔,或者武生的一個身段,一個高難動作,大家都會報以滿堂的彩聲。

所謂彩聲就是“好”,這個“好”一般喊的很脆,就是“噢(ao)”的一聲,但是喊的要恰如其分,特別的到位。這個時候大家的注意力和目光,既注意到舞臺上,又注意到喊好人,認為這是看戲的行家,所以說喊好某種程度上也使某位觀眾出了風頭。叫好也有露怯的,這叫看戲不懂戲,大家于是嗤之以鼻,認為是“棒槌”,覺得挺丟臉的。外地人初到不了解北京的習俗,往往可能出現這種情況,所以不能輕易喊好。

碰頭彩會使演員的情緒為之一振,用京劇的行話叫“鉚上”,即鼓足勁頭以更精彩的演出回報觀眾。對于樂隊、文場觀眾也會給以好聲。比如為胡琴的過門,或者是胡琴的托腔叫好,這些都是對演員和樂隊的褒獎。但是舊時代也有一種惡習,就是給演員喊倒好。倒好一般是以打“嗵”的形式,比如演員在某個時候沒有唱上去,嗓子不到位,或者是某一個身段錯了,失誤了,或者和胡琴發生了離合,或者是穿錯服裝,忘記了戴髯口等等,觀眾都會叫出倒好。

但是也有觀眾自己外行而喊倒好的情況。從前戲劇舞臺上有這么一句話叫“寧穿破不穿錯”,有的外行對于演出不熟悉,給打了“嗵”了,可是演員并沒有錯。舉一個例子,比如說演《玉堂春》“三堂會審”時,配審的兩官劉秉義和潘必正服裝是一紅一藍,俗稱他們為紅袍、藍袍,以示區別。但在正月里演出《玉堂春》的時候,為了喜慶,在臺上的四個人都穿紅色的衣服,加上蘇三穿的罪衣罪裙也是紅色,稱之為滿堂紅。有一些外地或是外行的觀眾,不了解這個習俗,打了“嗵”了,大家就會對他投之白眼。

觀劇喊好如果喊得恰如其分,在不攪擾別人的情況下給演員鼓勵,確實能烘托劇場的氣氛,這個問題應該辯證地來看待。四十年代以后,多以鼓掌的形式對演員進行褒獎,但至今看京劇,仍是喊好的多。

舞臺上管道具和布景統稱為砌末(qie mo),一般來說,京劇舞臺往往是用虛擬化的表演,所以并不需要很多的布景。特別是一些程式化的表演很有表現力,比如說跨過一張桌子,就是翻墻了,站在桌子上面就是登山了,包括開門、關門都是在一種虛擬的情況下進行的,但是表演非常逼真。像《拾玉鐲》里面做針線活,《烏龍院》上樓、下樓,《打漁殺家》的上船下船,都是采用虛擬化的表演,這種表演正是京劇的特色和精彩之處。但是一直以來,對此都有非常激烈的爭論。有的人認為還是應該有很真實的道具和布景,于是在民國初年,就出現了像《槍斃閻瑞生》中真汽車上臺、《探親家》中真驢上臺那樣的情況。演《天河配》時,甚至出現了有電燈圍繞的噴水池。那時第一舞臺已經開始有轉臺了,實際上在光緒末年,舞臺上電燈的使用已經非常普遍,當時以此為號召,叫電光布景,為了招攬觀眾,演連臺本戲也采用了這種有布景的形式。

京劇不是絕對沒有布景的,比如《空城計》使用的城片子,《青石山》使用的山片子等等。但傳統戲原來的布景簡單,后來則增加了,像張君秋先生演《望江亭》的時候就有亭子的布景,到了現代戲的時候更多了。舊時演出不貼海報,劇場常把一些布景或道具擱在門口進行展示,如將一個高寵的大槍立在門口,大家就知道今天演的是《挑滑車》;放一個山片子,大家就知道是演《青石山》,用這種方法來招攬觀眾。

班社講究很多,舊劇場的后臺供奉的神也是五花八門。一般來說,戲曲演員供奉唐明皇,也叫老郎神,是梨園之祖。唐明皇的像是不帶胡須的凈臉形象,冬天身上穿黃袍,夏季換紅袍。演員到了后臺先去敬老郎神,敬完再開始化妝扮戲。但武生或者是上下手的武行演員,拜的是白猿,因為白猿身受矯捷。所以,武行演員拜的是白猿。管衣箱的后臺勤務人員,拜的是青衣童子。管頭面的化妝師拜的是南海觀音。所以,后臺拜神各歸其主。還有一些戲中人物也是屬于應該敬畏的,例如關公。從前演戲,扮演關公的演員不能正面對觀眾,都是側對觀眾,而且扮戲后要先在后臺燒香焚化天地碼兒才出臺。

后臺的制度比較嚴格。所有的演員都不能坐在衣箱上,只有生行、旦行這兩個行當可以坐在衣箱上,因為這兩個行當在班社里地位最高。花臉演員可以坐在盔頭箱上,其他演員只能坐在靴箱上,只有丑行演員可以肆無忌憚的到處亂坐。丑行在戲曲里是次要角色,但據說唐明皇非常好戲,而且擅演丑行,所以丑行就可以當著老郎神隨便亂坐,不理會這些規矩。

后臺舊時代還有很多的講究,比如封箱和破臺。每年年終準備過年的時候,就會唱封箱戲。有些窮劇團可能一直演到臘月二十九,當然年三十是不演戲了,但可能大年初一就開臺。休息時間雖很短暫,儀式卻是要有的,就是唱過封箱戲大家一起敬神,把戲箱貼上封條,表示一年的演出到此結束。

破臺比封箱更講究。新戲院落成的時候有破臺儀式,戲班轉過年來要開箱演出的時候也要舉行破臺儀式。這個破臺儀式在當時是很陰森的。據新鳳霞回憶錄,曾經有個話劇叫做《闖江湖》,其中有一個戲中戲的表演,淋漓盡致地表現了破臺的情況。破臺時劇場里不許有任何的明火和燈光。鑼鼓響了以后,由演員扮演的鐘馗和四個女鬼出場。女鬼手上拿著五色米,就是五種不同的糧食滿臺撒,同時將一只雞脖子擰斷,把血滴在舞臺上。然后由鐘馗來捉鬼,捉鬼畢所有的燈光才打開,這是舊時班社的一個儀式。

那么為什么要舉行破臺儀式?戲曲演出都是演古人的故事,戲中人物被認為是亡靈,其中不少能化作鬼怪興風作浪。另外,在戲曲演出當中免不了有殺戮和兇險,都認為是不祥和污穢不潔的東西,故而要驅鬼。這反映了當時戲曲班社的一種恐懼心理,一種迷信的舊習俗。

舊時還有一些陋習如飲場,就是一些主要演員為了擺譜,非要在一段唱之后弄一個小泥壺喝點水。這個時候就會有穿著灰大褂的跟包(雜役)拿著小泥壺,送到演員手中,演員接過背對著觀眾飲場。另外還有撿場的,過去沒有二道幕、三道幕,所以更換桌椅或不同的桌圍椅批,或換成“三軍司命”大帳,也要由雜役撿場,混在臺上的演員之中,影響了舞臺的效果。

舊戲園子中專門留出最后一排叫做彈壓席,就是維持劇場秩序。當然是不賣票的,但是彈壓席并不見得真正有憲兵、警察,所以這排坐也常有一些看蹭戲的。另外還有一些下了班的警察,或者是沒事的軍警,他們有特權,就以彈壓為名進場看戲,甚至帶著兩三個親朋好友都坐在上面看蹭戲。所以侯寶林先生在相聲里講的“戴著啤酒瓶子蓋兒混進劇場”并不算是特別夸張。

戲劇舞臺也有一個凈化的過程,以上的一些陋俗或者惡習隨著社會的不斷進步被逐步地改造和清除,而舞臺藝術和風范的進步也與戲曲界的很多有識之士有關,像梅蘭芳先生和馬連良先生,都進行了很多改良,如馬先生改造舊戲臺上的守舊,設計了天幕上漢代畫像磚的圖案,顯得非常清雅。另外,馬先生還非常注意演員的舞臺形象,要求行頭做到“三白”,就是領子白、袖口白、靴底白。還要求演員包括龍套在內,上臺之前一定要剃頭。梅先生也把很多中國傳統的繪畫圖案、織繡圖案運用在戲曲演出當中,都在很大程度上凈化了舞臺,使我們整個京劇藝術,包括昆曲藝術等能夠顯得非常高雅,令觀眾耳目一新。

關于清代以來直至新中國成立以后的劇場變遷,建議大家讀一讀李暢先生的《清代以來北京劇場變遷》和侯希三先生的《北京的老戲園子》,這兩本書從不同角度詳細地介紹了北京的劇場與舞臺情況,為我們提供了非常寶貴的資料。

新中國的建立,給了戲曲舞臺和戲劇演出以新的生命,在社會不斷文明進步和改革開放的今天,回顧老北京的劇場變遷和戲劇藝術的發展歷程,使我們對民族文化又有更深的體會,在未來國家的建設中,將會給我們以更多的啟迪,我們的劇場和舞臺也會越變越好,為人民的文化生活提供更優質的服務。

廣和樓戲園大門近景

1952年時的長安大戲院外景

清光緒年間茶園演劇圖(首都博物館藏)

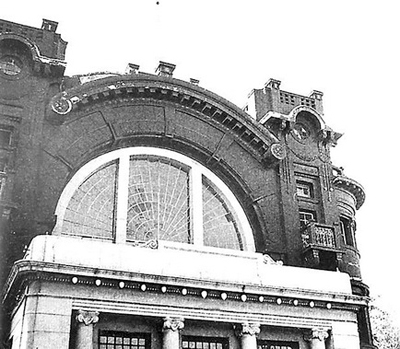

真光劇場外景(局部)

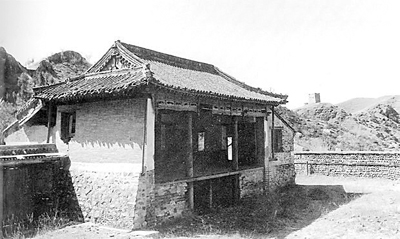

密云縣古北口戲臺

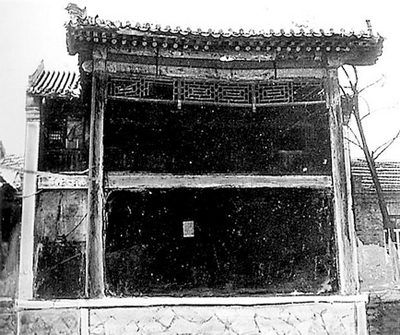

海淀區北務村金山寺戲臺

位于前門外糧食店的中和戲院

刊于《光明日報》2008年2月28日

發布日期:2008-08-04