作為世界古代文明發源地之一的中國,與兩河流域、古埃及、希臘、印度一樣,也有燦爛的古代體育文化。

中國人在體育方面表現出獨有的聰明才智,有豐富的想像力和創造精神。中國古代體育作為一種社會文化形態,根植于中華民族的傳統文化土壤之中,影響遍及社會各個階層。

古代體育與古代社會的其他文化領域,如軍事、宗教、藝術、教育等互相連系,密不可分。在自給自足的農耕經濟與專制統一局面所提供的文化氛圍中,在不斷吸收外來體育形式和對外傳播的過程中,在長期的民族沖突與交融的歷史旋渦中,中國古代體育形成了形式多樣的活動內容和獨特的文化意義,對社會產生或多或少的影響。

中國古代體育文化,作為東方古代體育文化的重要一環,既是中華各民族體育文化匯集和融合的結晶,又是世界體育文化的重要組成部分。

哲學意味

在世界上所有古文明的體育形態中,我們都可以發現與之相適應的哲學思想,而中國古代體育與傳統哲學思想的結合之緊密,是世界上少見的。

以競技、娛樂、養生為內容的中國古代體育,大量引入了一些傳統的哲學概念和思想,如“氣”、陰陽五行、八卦、天人合一、動靜相因相成、整體與局部的對立統一等等,并用來解釋或指導體育實踐,這種狀況在武術和養生術中表現得尤為充分。

在這種理論指導下,古代體育出現了內外合一、形神兼備的特點,即不僅注意到人體外部的肢體活動,更注意到身體內部機能的鍛煉,把人看作自然界的一個組成部分,按照自然界的變化去調整人體內外環境的平衡。這也是中國古代體育的一個重要特點。

智力并重

雖然在整個中國古代歷史文化進程中,存在著“文武分途,重文輕武”的傾向,但我們仍然可以在體育發展的歷史點滴中,發現其中藏著“智力并重”的痕跡。

在中國古代眾多的體育活動中,不僅有展示速度、力量的項目,還有一種用腦的具有競爭性的智力游戲,這就是以思維與智慧的較量為特征的棋類活動。中國有兩項古老的棋類競賽項目――圍棋和象棋。幾千年來,它們既娛樂著世世代代的民眾,開了人們的智慧,又滿足了人類的競爭心理。

下圍棋極似用兵,歷來為文人雅士和軍事家所喜愛。它對于提高戰略戰術意識,發展智力,陶冶性情,都有良好的作用。

古代養生術與醫學和哲學有密切的連系,養生術中的導引最初主要是一種醫療手段,后來由于長壽思想的影響,才逐漸發展成為一種獨立的保健手段。許多養生家、導引家又同時是醫學家、哲學家或文人學者,如華佗、孫思邈、蘇軾等。

又如古代體育很強調體育道德,許多體育活動如射箭、投壺、劍術、棋藝等,常被士人用作自我道德修養的手段。特別是武術,不僅追求功夫的高強精湛,也十分重視道德品質的修養,見義勇為、扶弱抑強等是歷代真正的武術家所謹守的重要武德。這從側面反映了中國古代體育智力并重的特點。

長壽觀念

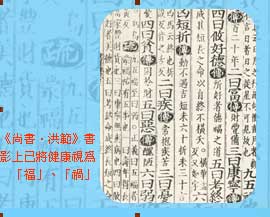

商周時代,人們逐漸產生了“長壽”的思想和愿望。商代典籍《尚書?洪范》中認為人生有“五福”,其中有關健康長壽的就占了三項,反映了當時人們對長壽問題已相當重視。

中國古代傳統的養生術在健康長壽觀念的影響下應運而生,在傳統體育中獨具東方特色,并對后世產生了深遠影響。養生術的發端和發展,與古代醫學和哲學有很大關系。有不少養生家同時也是醫家或哲學家,如華佗、孫思邈等。醫學研究認為養生術提供了人體解剖、人體生理功能和病變方面的認識基礎,如《黃帝內經》中有關人體與生命的理論;而在諸子哲學特別是道家思想的影響下,形成了形神統一的人體觀,及運動與靜養相結合的養生思想,從而也為長生術提供了物質基礎和思想基礎。

傳說中活了800歲并最終成仙的彭祖是養生術的老祖宗,華佗“曉養性之術,年且百歲而有壯容”,西晉學者和醫家葛洪亦享年80余,他們都是中國養生長壽的典型代表。

軍事需要

西魏步、騎武藝作戰圖壁畫

在中國傳統體育項目中,有相當一部分是從軍事斗爭中發展起來的,由于戰爭和軍事訓練的需要,有助推動古代與軍事有關的體育項目的發展,一些娛樂健身活動逐漸從軍體訓練中分化、演變出來,譬如蹴鞠。

夏商周時期,射箭和御術都是重要的軍事技能,也成為當時學校教育中類似體育的重要內容。這時還出現了用以操練軍隊的“武舞”,西周時著名的武舞有兩種,一為象舞;一為大武舞,操練時金鼓大作,氣氛緊張,“持干戚以舞”,“發揚蹈厲以示勇”,可以振奮士氣。

在漫長的古代歷史中,隨著兵器、作戰技能和軍制的變化,作為軍事訓練的體育活動也不斷演變,角力、舉鼎、拳術、奔跑、跳躍、投石、游泳、蹴鞠、馬球、武藝等都先后用作軍事訓練的重要內容。

游戲娛樂

古代游戲也稱嬉戲,是古代兒童體育的主要內容和形式。

在春秋戰國時期,七、八歲以上的貴族兒童在學校除學習識字外,還必須接受舞蹈、射箭、駕車等教育,由此學習禮儀和常識,為進入成年社會做準備。在這一時期,體育教育是有系統、有組織地進行的。兩漢以后,體育內容漸漸從普通學校教育中消失,只在專門的學校(如唐宋以后的武學和武塾)中還有正式課程。這樣,體育就只能以民間游戲的形式存在于少年兒童的生活中了。

中國古代兒童游戲的種類非常豐富,其中除了模仿成年人的體育、生產和戰爭活動外,還有相當部分是由古代兒童創造并代代傳習下來的。唐朝人路德延在《小兒詩五十韻》一詩中就提到了許多兒童游戲:騎竹馬、口接拋果、藏鉤、捉蜘蛛、黏蝴蝶、打泥彈、斗草、踢球、積木、壘石、捕蟬……其中不少游戲具有相當高的個人鍛煉價值。

一直為古代中國人喜愛的蕩秋千、放風箏、捉迷藏、踢毽子、打陀螺、抖空竹、拔河、跳繩、舞獅、舞龍等活動形式,經長期篩選之后存留下來,至今仍是中國民間體育的重要內容。

修身教化

西周的學校教育較諸夏商有了很大發展,教育內容主要是“六藝”,即禮、樂、射、御、書、數,其中禮、書、數是倫理、道德、文化教育;樂是帶有美育意味的綜合性藝術教育;射、御(射箭和駕駛戰車)實際上是體育的內容。

古代學校中習射御,兼有德育和體育的含義。此外,舞蹈也是必修課,貴族少年子弟在學校學習舞蹈,是為了將來參加各種祭禮,兼有使身心健康受益與學習禮儀和典制的雙重目的。此外,武舞中的“大武”因內容是表現周武王伐紂的武功,故常用以鼓勵士氣,訓練軍事技術。

先秦諸子教育中,體育占有一定的地位。儒家學派創始人孔子便是一位文武并重的偉大教育家,他明確提出了“文武兼備”的教育思想。孔子精于射御,曾親自帶領學生習射。他的不少關于射禮的言論,表現了他把道德禮儀與體育相互結合的觀念。

墨子深通軍事,主張以武力反對侵略,提高武士的社會地位。墨家教育中,注重武藝技能和勇敢精神的培養,軍事體育占有一定地位。

學校出現

中華民族早在原始社會末期便已有學校的出現。

夏商時的學校,實行文武兼習的教育而偏重于武。夏朝時,有“序”和“校”兩種學校機構,培養奴隸制國家統治所需的人才。其中“校”不僅是實施文化和道德教育的場所,也是對學生進行軍事訓練的專門機構。

到商代,由于統治者把宗教和軍事用作維持其統治的兩大支柱,宗教教育和軍事訓練便成為商代教育的中心內容。射箭和車戰技術的訓練,都被列為當時學校教育的主要內容之一。

西周的學校教育較諸夏商有了很大發展,以培養文武兼備、和諧發展的人才為出發點,教育內容主要是“六藝”,即禮、樂、射、御、書、數,其中射和御(射箭和駕駛戰車)實際上是體育的內容。

科舉選拔

清代武舉圖

科舉制始于隋文帝開皇十八年(公元589年)。唐代武則天在發展和完善文科舉的同時,繼承了唐太宗重視選拔將才的做法,于長安二年(公元702年)開創武舉制。武舉制是武科舉的簡稱,即通過考試選拔武官。這一制度一直延續到清代。

武舉考試的內容包括力量測試、武藝較量及身材、言語等。力量測試有兩種方法,一種稱“翹關”,即一人舉起城門的門栓;第二種為負重,負米五斛,行20步。武藝中的射箭,主要分為徒步和馬上,“馬槍”則測試馬上運用武器的能力及刺殺技術。

用加官進爵的方式吸引和鼓勵習武者,表明政府承認了武藝的社會地位。武舉制的確立和實施,對民間尚武風氣和武藝的發展起到了有力的促進作用。

發布日期:2008-08-02