內容提要: 本文是作者研讀中國遠古史的札記,通過考察堯舜及其族群的源流,將商湯革命以前的中國歷史貫串起來,從中探索中國文化的規律。論文破解了濮陽西水坡蚌圖、臨汝鸛魚石斧圖和東北考古之謎,弄清了所謂五帝的本來面貌,并用八卦講解了舜的一生。

一、濮陽之戰

1987年5月,在河南濮陽西水坡發現了仰韶文化的遺存,之后出土了三組用蚌殼擺塑的圖案。在一處土塘墓中,下葬了一位壯年男子,頭朝南而足朝北。他的左右兩側,分別是蚌殼鋪塑的虎和龍。另兩組圖在墓塘以南,即男子頭朝的方向。我們按從南(頭)到北(足)的順序來觀察這三組圖形。

第一組圖:在一條灰溝里,“又有一蚌殼擺塑的龍,頭朝東,背上騎一人。這龍以北近處還有一蚌殼擺塑的虎,虎頭朝西,作奔跑狀。”(白壽彝總編《中國通史》修訂本,第二卷,2004年)“在龍虎的西面還有一舒身展翅的飛禽……在飛禽與龍之間還用蚌殼擺一個圓圈。”(《1988年河南濮陽西水坡遺址發掘簡報》,《考古》1989年第12期)

第二組圖:在第一組圖南面約25米遠的一個淺地穴中,“其圖案有龍、虎、鹿和蜘蛛等……龍虎蟬聯為一體;其鹿臥于虎的背上,特別像一只站立著的高足長頸鹿。蜘蛛擺塑于龍頭的東面……在蜘蛛和鹿之間,還有一件制作精致的石斧。”(《1988年簡報》)此外,“正對龍的前方擺塑一圓球”。(《中國通史》)

第三組圖:即墓塘之圖。在墓室東、西、北三面各設一小龕,小龕內為三具骸骨。北龕里的遺體是一十六歲左右的男性,頭朝東;西龕為一十二歲左右的少女,頭部有刀砍痕跡;東龕內骨架保存不好,性別不明,其年齡大致也在十二歲上下。北龕深1.1米,西龕深0.8米,東龕深0.6米。西龕旁邊有蚌殼散落在地,“比較亂,不規則,沒有一定的形狀,里面還雜有一些石片”。(《河南濮陽西水坡遺址發掘簡報》,《文物》1988年第3期)

墓主身體兩側的龍、虎均背對著他,虎身朝向西龕,而龍身朝向東龕。在壯年男子足部和少年遺骸之間,發現了兩根人的脛骨,其西緊挨一蚌堆,呈三角形。

第三組圖隱含了道教中龍虎丹法的起源。東龕里的疑為一男孩,龍虎相斗,則男女不及于亂。人走路的時候支撐在脛骨上,所以脛骨比喻途徑。三角形蚌堆在脛骨旁,暗示途徑為三家相見。墓主足部對著十六歲少年,表示通過這個途徑,年長者將返還少年的青春。

鹿形態優美,行動矯健,或可與少年人聯系起來。鹿在虎背之上,鹿和虎都是獸類,似乎是以虎比喻一個族群,而鹿代表這個族群的領袖。墓主是當時的領袖,則鹿應指將來的領袖。

龍喻指驚雷,即這個族群遇到的大災難,反映了震怖的心理。龍背上有一人,表示人我之分。龍和鳥之間有一圓,暗示大災難來自鳥所代表的族群。鳥在西邊,龍頭向東,虎頭向西,可能是說本族西進,異族東擴,發生激烈戰爭。虎在龍之北,說明本族大敗虧輸。

灰溝為西南-東北走向,墓主遺體從頭到足仔細看也指向東北方向,可能是說墓主將逝,讓本族逃往東北邊去,到那里培養下一代的領袖,希望他像鹿一樣。

鹿還有什么特點呢?在“以《老子》觀點略釋《周易》四組卦”一文中,曾指出鹿可以比喻“無為”。在《老子》里,“無為”有以下幾種意思(辭句后面括號里的數字是拙著《老子尋繹》中的章節數):

(1)謙虛柔和,不為私利,不突出自己。“上德無為,而無以為。”(1.11)“是以圣人處無為之事,行不言之教,萬物作焉而不辭,為而不恃,功成而弗居。”(35.2)“愛民治國,能無為乎?”(43)

(2)秉要執本,知人善任,不事必躬親。“損之又損,以至于無為,無為而無不為。”(7.2)

(3)清靜無欲,不擾亂人心,不過于苛察。“我無為而民自化,我好靜而民自正,我無事而民自富,我無欲而民自樸。”(15.31)“為無為,則無不治。”(36)

(4)慎為,不恣意而為,不超越階段,不違背事物自身的規律。“吾是以知無為之有益。不言之教,無為之益,天下希能及之矣。”(5.2)“為無為,事無事,味無味。”(20.1)“是以圣人無為,故無敗;無執,故無失。”(20.24)

墓主的期望不見得有《老子》的“無為”這樣豐富,但鹿性溫馴,的確近于“無為”。虎性暴烈,可謂有為之極;鹿在虎上,即是說族群要有為,領袖既要有為又要無為,這就是墓主在慘痛戰爭中積累的經驗教訓,也是他留給未來繼承者的寶貴遺囑。

濮陽西水坡屬于考古學上的后岡一期遺存。后岡一期文化從磁山(河北武安)文化、北辛(山東滕縣)文化而來。“磁山文化的年代在公元前5800年左右,是該地區目前發現年代最早的新石器時代文化……以磁山為代表的一類遺存,目前還只發現于河北南部地區。”(《中國通史》)而北辛文化“遺址早期堆積的年代為公元前5875年……晚期遺存中的相當多的因素,文化面貌很接近后岡一期文化,年代在公元前4550-4350年間,早于此地的大汶口文化……北辛文化主要分布在黃河下游、淮河以北的魯中南及蘇北地區。”(同上)

后岡一期文化分布的地區:“東至山東半島,西越太行山而達晉中及長治盆地,南逾黃河,北達河套、桑干河-永定河沿線”。在后岡一期之后與之相銜接的早期大汶口文化,“分布地區較前者縮小,基本上龜縮于山東及蘇北地區。”

在西水坡遺址那條灰溝中,“在龍的南面、虎的北面、龍虎的東面,還各有一堆蚌殼,龍南面的蚌殼面積較大,高低不平,成堆狀。虎北面和龍虎東面的兩堆蚌殼較小,形狀為圓形”。(《1988年簡報》)從以上考古證據來看,虎北面的蚌堆可能代表河北南部地區(磁山文化),龍虎東面的蚌堆可能代表山東及蘇北地區(早期大汶口文化)。南面的蚌殼堆積可能表示南方的重山阻隔。河北南部是虎族(暫且不妨這樣稱呼吧)的興起之地,山東及蘇北地區是眼下的剩水殘山。墓主叫身邊族人往東北方向走,叮嚀他們,到了東北那邊以后,不要忘記族群的來歷,也不要忘記了留在中原的同胞。

后岡一期文化和早期大汶口文化存在的時間約當公元前第五千紀前葉后段至公元前第四千紀中期,它們同一時期的對立面是半坡文化及其后繼者廟底溝文化前期。半坡文化分布的地區是:“以渭河流域為中心,東起太行山西側及鄭州左近,西止渭水之源,南至武當山北側,北達河套及熊耳山地帶。”廟底溝前期分布的地區“較前者向東推進了,至少達到太行山東麓。”(《通史》)因此,是廟底溝文化的東侵,造成了虎族的敗退。濮陽之戰是勢力消長的轉折點。

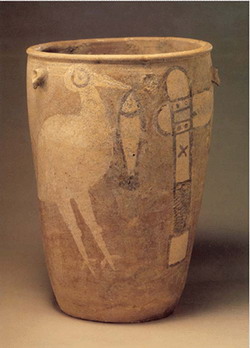

1978年河南臨汝出土了廟底溝類型的《鸛魚石斧圖》。這幅畫繪于陶缸上,大約占陶缸一半面積。一只白鸛眼睛很大,揚著頭,身體豐滿,腿輕捷而有力,長喙尖端銜著一條魚,已經僵直不能動彈。這儼然是一個得意洋洋奏凱的將軍。旁邊豎立一柄石斧,刃口厚實,說明不是平常使用的斧子,聯系鸛鳥的姿態,則很可能代表殺伐的權力。鸛鳥銜魚和石斧畫在盛斂尸骨的陶缸上,那么這幅圖“很可能是墓主人生前事功的寫實。”(《通史》)

什么事功值得這樣宣揚炫耀呢?廟底溝類型和后岡一期敵對,我推測鸛鳥銜魚表現的正是濮陽之戰,魚代表被擊敗的虎族,而鸛鳥代表另一族(不妨稱為鸛族)的領袖。

虎族和鸛族的領袖歷史上有記載嗎?

我們知道,“廟底溝類型……總體風格……和半坡類型截然不同”,“魚紋是半坡類型的標志”,“至廟底溝時期……陶器上增加了泥塑鳥頭裝飾,彩繪紋飾的變化是魚紋沒有了,鳥紋大量增多”。這使人聯想起《天問》中說禹是從已死的鯀的腹中出來的。(轉引自劉起釪《古史續辨》,以下多處利用了劉先生匯集的資料。)鯀字的形狀不正像魚紋嗎?所以鯀不是一個人,而是代表一個階段。鯀就是共工,所以讀音為滾。共工之聲像驚雷陣陣,即西水坡龍所代表的含意。對虎族來說,鸛族無異于晴天霹靂,故呼之為共工。鸛族領袖去世之后,族人繪圖勒功,禹字正像鸛鳥得志之形,因為戰勝了虎族,且蔑視虎族為魚,故謚之曰禹。鯀的階段過去了,禹橫空出世了。

禹,過去也稱為“戎禹”,即戎族之禹,所以鸛族就是戎族。濮陽之戰后,戎族勢力熾盛,大舉東犯,猶如妖龍,所以虎族呼之為蚩尤。蚩尤二字像妖龍張牙舞爪的樣子,其讀音有強烈的憎惡之意,就如近代中國人把西方人叫做鬼子一樣。戎族善戰,后世蚩尤竟被誤奉為戰神,“佛貍祠下,一片神鴉社鼓”,便出于此吧。

戎族蔑稱虎族為魚族,后來在史籍中記為虞族,吳表音,帶虎字頭,仍存虎族之意。相傳舜是虞族即虎族人,那么西水坡墓主是誰?《天問》在講舜的故事的同時,還講了堯和女媧。看來,在西水坡下葬的虎族領袖就是堯了,那位十二歲左右的少女很可能就是他的女兒。《國語.鄭語》說虞、夏、商、周四代相承,虞代之先祖為幕。所謂幕,就是墓,虎族領袖葬在濮陽墓中,在戎族高壓下,族人不敢明言,唯以墓來暗示。《天問》中“登為上帝”一事素來不明其義,現在看來是說虎族領袖離世后升天,堯字繁體作堯,正像平岡上起墳之形,音為遙,高的意思,表示崇敬的心情。

《北山經》有炎帝的小女兒,叫女娃,疑即女媧,故堯就是炎帝。墓室三個龕深度不一,北龕代表領袖,最深;西龕里是他的女兒,第二深;東龕最淺。堯戰敗之后,吩咐族人往東北去,他深怕女兒落入敵手,將她殺死,所以她頭上有刀痕;墓室西龕旁蚌殼散落,“比較亂,不規則,沒有一定的形狀,里面還雜有一些石片”,堯在女兒遺體邊,痛傷不已,再也不能平靜了。

所以濮陽之戰便是有名的黃帝打敗炎帝的戰爭。因此戎族的禹就是黃帝。《史記》敘述了這場戰爭的背景:“神農氏世衰……教熊羆貔貅貙虎,以與炎帝戰于阪泉之野”。我懷疑“教熊羆貔貅貙虎”是從“教熊貙虎”增益而來,“熊”為“龍(龍)”字的假借,而“貙”可能是“驅”字的假借。《天問》講“事情萌始建成璜臺”(《古史續辨》),璜臺即黃臺,建在黃土坡(阪)上,可能堯在此營建新都不久,因附近有泉水,所以又可稱為阪泉,就在濮陽那里。

那么,“神農氏世衰”是怎么回事呢?

二、問鼎中原

《周易.系辭下》論述了中國的上古文明史,“古者包犧氏之王天下也……始作八卦……包犧氏沒,神農氏作……神農氏沒,黃帝、堯、舜氏作”,我認為,“氏”字是族群的意思,并不只是代表一個時代。包犧氏即伏羲族,神農氏為神農族,黃帝(禹)和堯舜原不屬于同一族群,后來在舜之世得以融合,所以用黃帝堯舜來代表這個族群。

考古學界有一種假說,“認為華北地區從舊石器時代早期開始,即存在著兩個文化系統,二者以不同的石器傳統相區別,這兩大系統一直延續至新石器時代,分別是新石器時代這一地區不同經濟類型的文化產生的基礎……”。一個文化系統最早出現在距今180萬年前,以西侯度文化為代表。西侯度在山西南部芮城縣西北隅的中條山陽坡。這個系統分布范圍在山西南部、河南西部和陜西東部。另一個文化系統大概從北京周口店發端,年代最早距今71萬年,其分布范圍在河北北部、山西北部和遼寧西南部。前一個系統的特征是使用大石片砍砸器,主要以采集為生;后一系統以捕獵為主,特征為使用船頭狀刮削器。

前一系統的區域恰與半坡文化覆蓋的范圍相重疊,使人猜想戎族本是中國境內最早起源的采集族群,“人猿相揖別”,最初也和猿猴一樣靠采集生活。他們手持大石片砍砸器,較小的石器難以抵御,形成傳統,善于作戰,故無妨以戎族呼之。戎禹又稱夏禹,而夏文化正始于戎族發源地晉南,我推測是留在晉南的戎族逐漸形成了夏族,到了公元前2000前后的時候,建立了夏朝,他們追根溯源,將戎族最有名的戰神禹奉為最早的先祖。我想,夏字有可能也是模擬猛禽的形狀,只不過猛禽在山西南部叫做夏-就是鸮-罷了。疑夏后氏可釋為鸮后氏或鸛后氏,即鸛族或戎族亦即奉祀大禹之族的后人。大禹治水的傳說不可信,這個故事實際上反映了遠古從事農業的勞動者世世代代治理水患的艱難和成就。

后岡一期文化可能由后一系統發展而來。濮陽戰敗后一部分人遷往遼寧西南部,亦為周口店系統的故地。堯希望族人牢記的發源地也可能是河北北部地區吧。虎為山林猛獸,宜其為有長期捕獵傳統的族群所尊奉。伏羲正是捕獵的意思,故虎族的源頭便是伏羲族。伏羲族在中國境內率先創造了捕獵文化。大約在5萬年前,在舊石器時代晚期,“……狩獵經濟的進一步發展……許多過去沒有人去過的地方,這時也已被廣泛占領。至今發現的舊石器時代晚期遺址,遠遠超過舊石器早期和中期遺址的總和……在華北地區的舊石器晚期遺址甚多,尤以山西為最密集……這時的石器有普遍小型化的趨勢(注:狩獵經濟的成分普遍增多)……東北舊石器時代晚期遺存也發現較多……其總體特征與華北舊石器晚期文化比較接近。”(《通史》,第36頁)“古者包犧氏之王天下”指的就是這個時期吧。

他們何時開始退出全盛期?“鵝毛口石器遺址位于山西省北部懷仁縣境內、桑干河的支流鵝毛口河附近相連的小山包上,山包高出現河床80-100米,山體主要由巖石構成”,年代接近新石器時代,或即新石器時代初期,約當公元前1萬年左右。這里發現了大量用于翻土的石鋤和少量或用于農業的石鐮。或許此地就是神農族與伏羲族、戎族拉鋸戰的焦點,也是當時伏羲族文化的中心地帶,因此“與鵝毛口遺址僅隔一條沖溝的窯子頭地點……石器以細石器為主,其形式與舊石器時代晚期及更晚階段遺址中的細石器(注:伏羲族特征)相近,同時,這里還存在著與鵝毛口遺址相同的粗大石器(注:戎族特征)”。這個小山包不禁使人聯想起中國古代帝王的封禪大典。“一寸短,一寸險”,石鋤更利于作戰。是否附近發生過與濮陽之戰類似的大規模戰爭?神農族勝利后登上這個小山包慶賀他們贏得了天下?

公元前1萬年前后,當神農族興起之后,伏羲族一度被壓縮到河北南部地區(磁山文化)。待到神農氏衰落了,伏羲氏首先擴張至北辛文化所代表的地帶。此時,戎族的老官臺文化“以關中地區為中心,西至渭河上游的隴東地區,向南越過秦嶺一直到達漢中”(《通史》),勢力所及還不如久遠的過去。所以神農族大約從公元前5800年開始衰敗,伏羲族趁勢擴展;公元前第五千紀前葉后段(后岡一期),伏羲族繼續擴展,此時戎族(半坡)也在壯大,兩個族群爭奪激烈,至濮陽之戰戎族徹底擊垮了伏羲族,其王族乃不得已逃往東北。此時約當公元前4500年左右(濮陽西水坡遺址所處年代)。

那么,神農族來自何方?他們的去向呢?

湖北房縣樟腦洞出土過兩千多件石制品,其中邊刃刮削器數量最多,發掘者認為很可能代表了舊石器時代晚期的一種新型文化。我推測這就是神農族曾經活動過的地方。房縣在鄂西北,這里有神農架,還相傳神農族誕生于隨州,都不是空穴來風。

1977年在河南新鄭發現了裴李崗文化,在這類文化中,器物底部常加三足而形成鼎。裴李崗文化的分布區與磁山文化相鄰,而年代稍早,很可能就是神農族在河南中部地區的最后據點,因而裴李崗遺址的糧食遺物很少。裴李崗遺址的所有墓葬,遺骨的頭向都偏向南方,說明他們來自南邊,曾向北進軍。而且這類文化的漁獵工具與同時代的其它文化相比,在工具所占的比例最低,因而他們就是從鄂西北向中原挺進的神農族。他們發明了中國境內最早的農業技術,然后在公元前10000年前后發動了中國歷史上第一輪農業化革命,即“包犧氏沒,神農氏作”的情景。

伏羲族北辛文化(公元前5875年以后)墓葬的方向,一律為頭東腳西,指明向西前進;而戎族老官臺文化(公元前6000年以后)的葬式,均為頭西腳東,指明往東發展。西水坡第一組圖里的龍虎頭部方向正是如此。東西夾擊的結果便是神農族勢力在中原的衰退。

但他們在中原還是留下了自己的印跡。在半坡期(公元前第五千年內),“伊洛地區至鄂西北的漢水及丹江流域的陶器多作素面,紅頂缽碗較多……本地在此以前存在著一種以鼎為重要因素的遺存……”;在廟底溝期(公元前第四千年中期以前),“伊洛-鄭州地區的廟底溝類型的陶器,多作素面”。

在后岡一期文化中,流行陶鼎,碗、缽流行紅頂的裝飾。大概口沿外燒出一圈桔紅色的缽碗是此時伏羲族文化的特征,鼎和素面陶器是神農族文化的特征,鄂西北的漢水及丹江流域為神農族的大本營,而伊洛地區為他們問鼎中原的中心地帶。在濮陽大戰之前,伏羲族可能已經與神農族結成親緣,所以伊洛地區至鄂西北的漢水及丹江流域紅頂缽碗較多。濮陽戰后,伏羲族敗逃,神農族的一部分仍然生活在伊洛地區,但此地文化受到戎族強烈影響,屬于廟底溝類型,彰顯大禹功績的《鸛魚石斧圖》亦出現在這個區域之內。

史詩《天問》“至遲寫于戰國初”,“以夏、商、周為全部古史體系,和西周《詩》、《書》相同。唯前面加了天地開辟及洪水故事,后面加了些春秋及吳楚事。比《詩》、《書》有了豐富得多的故事,但沒有《詩》、《書》中的伯夷、蚩尤。”(《古史續辨》)在此書商代傳說部分,講到“吳獲迄古故事”,我推測作者為江淮一帶的吳人,吳的源頭良渚文化的侵襲是大汶口文化由盛轉衰的關鍵因素(在江蘇新沂縣花廳村墓地,良渚貴族以大汶口文化的居民殉葬),則吳人必傾向于贊揚伏羲族的對立面戎族。既然把戎族的禹抬得很高,說成天地開辟之后治水的神,就絕不會否定濮陽戰后的戎族即蚩尤族,而伯夷二字可能代表大汶口文化以前戎族主導中原的這段時期,伯通霸,夷是戎族對這個地區其它族群的蔑稱。

三、往事越千年

考古研究表明,東北的趙寶溝文化在公元前第五千紀前葉后段到后葉前段這個時候,出現了許多紅頂缽。可以相信,伏羲氏的王族從西南面遷到了這一帶。趙寶溝文化的主要遺址有內蒙古赤峰敖漢旗的趙寶溝、小山和河北省遷安縣安新莊。趙寶溝文化和東北的另一紅山文化這時在西拉木倫河以南地區并存發展,村落經常比鄰而居,估計后者也是伏羲族的后裔,較早來到這里。堯的遺屬從伊洛到了東北,就先投靠親族,將素面的斂口缽作為禮物送給親人,自己留用敞口缽。素面是神農族文化的特點,神農族曾經長期占據中原,其文化在當時或許仍然為伏羲族所珍視。

在小山發現了兩座房址,較大的一座屋內留存了兩件特殊的器物。一件是精美的斧形石器,其刃部“卻十分鈍厚”,而且沒有使用的痕跡,可見“不是一般實用之斧”。我們記得在西水坡第二組圖里,鹿的旁邊正有一件制作精致的石斧。小山斧形器的頂端附近用簡單的線條刻劃了一個人的頭部。斧形器整體上呈灰色,雜黑斑,石料中間有一大塊紅色,在凝重的氛圍中顯得十分醒目。把紅色和人首結合起來,我推想這個斧子就象征著炎帝吧。伏羲族陶器上端的紅邊沿是否表示對炎帝的崇敬?屈原在《離騷》的開頭追溯楚人的先祖叫高陽,也許堯是伏羲族和神農族聯姻的后代。《史記》舊注引徐廣的話,說堯“號陶唐”,我懷疑陶唐代表神農族,因為神農族陶器的特征為素面,而唐字最初可能有純色的意思,如其同音字糖一樣。堯在壯年作了兩族的共主,神農族稱他高陽,比擬為高懸天上紅色的太陽。高陽死于濮陽,神農族退居漢水,之后逐漸開發南方,融合各原始族群,成為楚國的主體。

另一件是鳥獸圖尊形陶器。尊形器上“紋飾的主體內容是鹿、豬、鳥三個動物的側視圖像……豬具長吻和獠牙……鹿和豬作奔馳狀,鳥亦呈振翅之態……豬被畫在鹿之前方,但它的部分身軀已為鹿頭遮掩”。在西水坡第二組圖中,龍的頭部擺一蜘蛛圖形,或許表示憎惡的心理;正對龍的前方,有一圓球圖案,使人想起照妖鏡之類的道教法器,大概表示鎮魘之意吧。堯希望族群未來的接班人汲取他躁進蠻干的教訓,在有為的基礎上設置對立面,以無為(鹿)馭有為(虎),率領虎族(伏羲族),不懼驚濤駭浪(龍代表使人震恐的事物),將鸛族(戎族)逐出中原。逃到東北的王族或許將虎上之鹿理解成變虎族為鹿族,將圓球和蜘蛛圖形的寓意理解成化龍為豬(后來的玉豬龍及玉鸮不過承襲了他們對戎族的詛咒罷了),以鹿驅豬。他們沒有真正領悟堯的深意。

在沈陽新樂遺址,出土了鳥形木雕,“只有喙與眼略可辨認,其它部位多卷曲纏繞”,由于濮陽一役劫后余生,堯的遺屬非常痛恨戎族,雕刻鳥時僅以喙和眼來借代鸛鳥全體,其余部分則盡量使之蜷曲,來表達心中的仇恨。“鳥的尾部延伸成木柄,其長度約占整個木雕的三分之二,木柄尾端漸細,可能曾插在某件物體上”。這個房址面積達95平方米,估計是族人聚會之所。在同一房址,還發現了十二個石珠和一個玉珠,均為圓柱狀,玉珠要比石珠大一些。我推測玉珠代表炎帝堯,石珠代表出于堯的十二支派。在遺屬定期聚集的時候,他們面對鸛鳥,起誓十二支派同心戮力、徹底消滅戎族。

《晉語》記載鯀因違反上帝之命被殛后化為黃龍,成為夏族(實為戎族)的宗神,則黃龍暗示了黃帝禹。此書又敘黃帝之子二十五人,得姓的十四人,有十二個姓,姬姓為首。《史記》在五帝本紀里說“黃帝二十五子,其得姓者十四人”,又在夏本紀說禹的后代分封之后,以國為姓,也是十二姓,夏后氏排第一。兩部書都把堯所出的十二支派安到了禹身上。依照五行觀念,土為黃色,故以黃帝作為五帝之首,將禹冠以黃帝之名,則宗譜色彩濃厚的十二支派就放在禹名下了。對于十二支派的成員,兩部書說法不一,那是因為受了周族(姬姓)、夏族王室宗族史觀的影響,可能其他人也有所附托,以抬高自己宗族的身份地位。

今天東北許多地名如內蒙古赤峰市紅山后、西水泉、蜘蛛山和遼寧長海縣廣鹿島小珠山等似乎暗示了伏羲族的遷向東北,這些地方想必都是當年伏羲族的聚居地吧。

“約自公元前第四千紀前葉后段到第三千紀初前后”,東北地區西南部伏羲族的分布范圍比以前大為擴展了。正是在這個階段的初期,公元前3500年前后,山東和蘇北的大汶口文化的主要特征開始逐漸形成。是否留守中原的伏羲族取得進步的消息鼓舞了炎帝遺屬的士氣?或者在復興之后中原伏羲族的一部分北進而與昔日的王族會合?

小河沿文化與紅山文化晚期存續的時間大致相當,即公元前第四千紀末到第三千紀初左右。小河沿文化“與本地區以前的趙寶溝文化有一定的繼承性……又同紅山文化早期有關”,更重要的是,“見于豆座上的三角形鏤孔和器座上的八角星彩陶圖案,還表明它曾接受過南面大汶口文化的影響。”泥質陶器的表面主要為素面和彩陶,似乎暗示著伏羲族已經融合了神農族和戎族的文化。我推想,小河沿文化區域正是得到振興的中原伏羲族在東北和堯的后人以及更早到東北西南部求生的族人會合的地方。就在這個時候,“燕山、熊耳山南北的北方古文化都有向南推進的趨勢”。那么,從公元前3500年到3000年這五百年里,中原的伏羲族發生了什么變化?其影響使得他們的故地處處都煥發了青春?

紅山文化的祭祀遺址目前發現了四處:阜新縣胡頭溝和凌源縣城子山,跨凌源、建平兩縣的牛河梁,喀左縣東山嘴,時代都屬于紅山文化晚期。

胡頭溝和城子山是遺址中規模最小的一類。前者位于臨河的圓土丘上(阪泉?),后者坐落在山頂。以胡頭溝為例,墓坑挖在丘頂,用石板砌槨,死者四周擺成一個石圍圈,圍圈入口的石塊邊立置一排彩陶筒形器,圈內散放大量筒形器的碎片。圍圈外還有一座石槨墓,墓中以石板隔出五室,每室約埋一人。若伏羲族十二支派分為兩路,每一路由一人統領,則其部屬就正好有五人,每一人領一支派。彩陶筒形器可能隱喻戎族人。

東山嘴遺址的規模比以上兩地大,“位于三面環山、一面臨河的突起臺地上”。這里存在若干個不同時期的方形和圓形基址。“方形基址最大的約有100平方米,圓形基址的直徑在2.5-4.1米之間”,則方形面積為圓形面積的8倍(100/3.14*22)左右。“從方形基址到圓形基址的最近距離為15米”,是否方形代表坦蕩如砥的中原地帶,而圓形代表拱伏無違的八方?這處遺址出土了雙龍首璜(注:半璧)形玉飾和綠松石做的鸮,還有一些鹿骨和很多豬骨。鹿、豬代表伏羲族和戎族,鸮代表戎族領袖,故而雙龍首應代表伏羲族的領袖。龍過去是伏羲族恐怖的對象,這時竟成為領袖的象征,說明伏羲族已經由退守轉為全面振興;龍首不是一個而是兩個,一個肯定是堯,另一個是誰呢?

在東山嘴和牛河梁都發現了塑像。東山嘴的大型人物像僅剩殘塊,“呈盤腿端坐之貌”;女神像很小,有一例體高5.8厘米,為一尊“裸體孕婦立像”。如果大型人物像祭奠的是炎帝,微型女神像紀念的就是他的女兒女媧了。媧字的讀音與娃字相同,右半邊正像一個人體骨架,表示炎帝的女兒橫死濮陽。可能王族從西水坡撤走的時候,堯只塑了前兩組蚌圖,女媧慘死之事當時王族并不知情。在堯身處艱危之際,女媧寧愿與父親同生共死,也不肯臨難茍免。1000多年以后,中原伏羲族尋王族而來,才將女媧的事跡告訴了東北的遺族。女媧殤時,不過十二歲左右,還沒有婚配,所以族人塑成孕婦的形象,祝愿她在另一個世界歆享人生的幸福。

牛河梁的女神廟位于一個緩坡的頂部。女神廟人像最大的將近真人身體的三倍,有一例與真人一般大,“面部施紅彩,唇涂朱”。圍繞女神廟還分布了一些“積石冢群”。或許人們在返歸中原以前,在這里設立了女媧的陵廟,作為對她永久的懷念。陵廟遙對一座高山,高山形如豬首,伏羲族終于復興,這個不幸的女孩子可以得到告慰了。

四、舜演八卦

進入公元前第三千紀初以后,東北地區西南部的文化驟然消失,這是因為炎帝遺族的回遷中原。此時正當大汶口文化的鼎盛時期。

大汶口文化從公元前3500年前后開始,山東泰安、曲阜、鄒縣、滕縣、莒縣、諸城、膠縣、濰縣等地都有大汶口文化的遺址。孔子和孟子就在這個地區成長起來。他們一生“祖述堯舜”(《中庸》),是否因為那時在先輩口耳相傳的故事里,堯舜是上古燦爛文明的締造者?如果說堯在公元前4500年左右離世,那么,舜至遲在公元前3500年前后誕生,兩人竟遠隔千年。把堯舜放在一起,不僅因為他們同屬一族,更因為舜繼承了堯的遺志,完成了堯的心愿。

《孟子.離婁下》講述舜的生平,“舜生于諸馮(今諸城),遷于負夏(今濮陽),卒于鳴條(今開封境),東夷之人也”。因此諸馮、負夏和鳴條是理解舜一生的三個關鍵的地方。在大汶口文化中,諸城較偏遠,舜想必生于普通人家,所以《孟子.告子下》在“天將降大任于是人也”那段激勵過無數人的話之前列舉的頭一個從寒微中奮起的英雄人物就是舜。負夏,顧名思義,就是輸給夏族的意思,在晉南夏族興起之后,追溯其先祖,戎族也就稱為夏族。鳴條,鳥鳴于小枝,小枝柔嫩,鳥鳴啁啾,舜晚年生活在一處風景優美的地方。

《史記.五帝本紀》記載了這位平民英雄的經歷,“舜,冀州之人也。舜耕歷山,漁雷澤,陶河濱,作什器于壽丘,就時于負夏。”冀州,或指河北南部(磁山),或指河北北部(周口店),交待了舜族群的來源。《墨子.尚賢中》云,“舜耕歷山,漁雷澤,陶河濱”,沒有說壽丘和負夏兩地。那么,既然司馬遷特意點出壽丘和負夏,很可能這兩地與舜平生的主要功績有關。

《五帝本紀》里講了舜小時候家中的情況,“虞舜者,名曰重華。重華父曰瞽叟……舜母死,瞽叟更娶妻而生象,象傲。瞽叟愛后妻子……舜……有小過,則受罪。順事父及后母與弟,日以篤謹,匪有解(懈)”。孔安國說,“舜父有目不能分別好惡,故時人謂之瞽”,他的父親不識好歹、脾氣很壞。在舜的母親去世后,瞽叟續了弦,后母生了個弟弟叫象。象嬌生慣養,很驕橫。瞽叟溺愛象,可是舜稍有小過錯,他就狠命地責罰。雖然感受不到家庭的溫暖,舜卻還是和順地對待父親、后母和弟弟,每天都很恭敬謹慎,從無懈怠。

盡管如此,家里人仍嫌棄舜,甚至想害死他。“使舜穿井。舜穿井,為匿空(孔),旁出。舜既入深,瞽叟與象共下土實井,舜從匿空出,去。”水井出現于龍山時代,在公元前2600年至前2000年之間,舜成長的年代還沒有水井。那么舜挖鑿的必不是水井,而是陷井。舜在鑿陷井的時候,留心在井的側邊挖了一個藏身的洞口,洞口通到外面。等舜下到深井里,瞽叟和象就一塊往下填土,舜從事先挖好的洞口逃出了陷井。

我們試以八卦來解釋舜的一生。

坎卦。象“下土實井”之形。舜生在諸城,少年時被家人厭棄,竟至于要用舜自己挖的陷井來把他活埋。“舜從匿空出,去”,舜僥幸逃脫了性命,從此被迫離開了家門,獨自謀生。

艮卦。象山上窯洞之形。清朝孫星衍《歷山虞帝廟碑銘》云:“菏澤縣,古濟陰郡地,縣東北五十里有歷山,即舜耕處,亦太甲所葬也。”舜在菏澤鄄城的歷山開荒種地。

震卦和兌卦。象雷霆和沼澤之形。元代羅泌說,“耕漁必不相遠”,所以雷澤也在菏澤。舜除了種田以外,有時到雷澤打魚。

巽卦。象水柔可掬之態。晉皇甫謐云:“濟陰定陶西南陶丘亭是也。”舜在菏澤定陶的河濱制作過陶器。制陶臨近河邊,用水很方便。

乾卦。乾,前進,指“作什器于壽丘”之事。壽丘,晉皇甫謐云:“在魯東門之北。”因而壽丘就在今天的曲阜。唐司馬貞說壽丘是黃帝出生之地,黃帝就是戎禹,所以壽丘是禹的故鄉。什器,敵得過十個人的器物,即兵器。制造兵器的地方也就是領兵作戰的地方。舜率眾奮勇前進,攻陷了蚩尤族的圣地壽丘。舜又名夋,也許他戰勝戎族之后,各族奉之為夋(鵕),象神鳥俊美灑脫之貌。夋讀音近于九,《周易》中陽爻的稱呼“九”就是這樣來的吧。

離卦。象火持續燃燒之形;指“遷于負夏”、“就時于負夏”之事。舜從曲阜向西略地,奪取了濮陽。公元前4500年左右堯在濮陽兵敗自殺,千年之后舜洗雪了堯的恥辱,伏羲族重現榮光。濮陽相傳為顓頊之都,我懷疑顓頊由鯀禹音轉而來,鯀禹之族就是戎族,后來訛為古帝的名字,才造出這兩個形聲字來。因此,《史記》中打敗蚩尤的“涿鹿之野”也就是炎帝敗亡的“阪泉之野”。舜“邑于涿鹿之阿”,在這里受到各族擁戴,成為中原的領袖。

坤卦。坤,謙退,指“卒于鳴條”之事。舜定都于開封,待局勢穩定了,就讓出位子,絕不戀棧,最后他恬然離世。舜的作為與堯的遺命相合,鹿的性情溫順,鹿字讀音近于六,《周易》中陰爻的稱呼“六”可能由此而來。

卦的每一畫稱之為爻,爻的字形象卦畫交錯重疊,其音與堯字相同,是否八卦的原意是紀念堯?或者八卦的題目就是《堯》?

1960年代初,在赤峰巴林左旗富河溝門遺址發現了一些卜骨,均為鹿的肩胛骨。遺址的年代在公元前第五千紀后葉后段,當時的人們根據灼烤鹿骨產生的裂紋來作預測。這是中國目前所知最早的卜骨。

在赤峰翁牛特旗石棚山發現的小河沿文化陶器中,“見到一些刻劃或畫彩的特殊紋樣,可能是表示某種事物的符號”,時當公元前第四千紀末到第三千紀初。

舜的時代正在以上兩者之間,很可能從卜骨兆紋整理出八卦就在這個階段。是不是舜以八卦總結了自己的一生呢?姑且存疑吧。

《史記》說黃帝“名曰軒轅”,我認為舜即軒轅二字的合音。軒轅晚出,而舜為初名。軒轅的形旁為車,或許在舜的時代發明了車。《考工記》云,“一器而工聚焉者,車為多。”可見人類社會的分工已經發展到相當細密的程度。張舜徽說,“自有車輿之創造,而后文明日進。稽之載籍,多以事物發明,歸功黃帝,夫亦曰自有車之日起,而人類社會乃漸離野蠻而入文明耳”。《史記》常常把舜的功績記在以禹為原型的黃帝名下,這是需要我們特別予以廓清的。

禹、堯、舜生活的年代相距這樣的遙遠,則三人禪讓的故事必出于儒家的附會。那么禪讓一事完全是編造的嗎?恐怕也不見得。《史記》中堯舜的幾位有名的大臣禹、皋陶、契、后稷和伯夷,夏、商、周分別以禹、契、后稷為遠祖,伯夷傳為齊太公姜子牙的先祖,不可能同殿為臣。如果禪讓是真事的話,只可能發生在舜和皋陶之間。

“皋陶為大理,平,民各伏得其實”,在舜領導下皋陶分管的是法律,他斷獄公平,人民都很信服。這就像唐代的賢相狄仁杰,“周歲斷滯獄一萬七千人,無冤訴者”。傳位于皋陶,舜是放心的。

舜發揚了堯臨終的德治思想,實現了中國境內三個主要的原始族群在中原的第一次大融合。孔子云,“無為而治者,其舜也與?夫何為哉?恭己正南面而已矣。”又云,“為政以德,譬如北辰(北極星),居其所而眾星共(拱)之。”朱熹說,“為政以德,則無為而天下歸之,其象如此。”這便是舜當政時候的氣象。《韶》為舜時流傳下來的音樂,孔子評論道,“盡美矣,又盡善也。”孟子一生奔走之處,見梁惠王,見齊宣王,見滕文公,等等,都是舜及其族群生活過的地方。舜的更具體的行跡早已湮沒而不可考,可是他的精神感人至深,千百年來早已融化在中華民族的血液里。

司馬遷說,“虞舜者,名曰重華。”《謚法》解釋“舜”字:“仁圣盛明曰舜”,而孔安國說,“其光文重合于堯”,所以叫“重華”。“舜”和“重華”就像后世中國人的名和字,意義相互關聯。舜,木槿的意思。木槿花光彩秀美,有“盛明”的姿態;木槿花開了謝,謝了又開,有無盡的韶華。

仰韶文化廟底溝類型(陜西華縣泉護村)的居民已經在陶器上敷展出“高度概括的植物花紋圖案”,時當公元前4000年前后。而彩陶-仰韶文化的標志-在公元前3500年以后走向衰落,大汶口文化正從這個時候開始。所以舜一面承接了鮮艷華麗的仰韶文化,一面打開了大汶口文化的大門。舜華,美麗的木槿花,象征著中原華族的初步形成。我們今天的中華文化就是從那個年代肇始,我們今天的中華民族就是在舜的基礎上一代一代踵事增華、發揚光大。

五、復論商湯革命

大約兩千年后,在公元前16世紀,“夏桀為虐政淫荒”,以他為首的夏族統治集團殘酷剝削人民,人們痛恨地說,“是日何時喪?予與女皆亡!”他們迫切地期望解放。商族的領袖湯在伊尹的輔佐下興師伐桀,推翻夏政權,建立了商王朝。這是中國歷史上第一個王室世系清楚可信的朝代,因為甲骨文的材料和《史記》的記錄幾乎完全吻合。從社會形態學說來看,這也是中國第一次進入階級社會。

商族的先祖是嚳,嚳由夔字音轉而來。夔可能是舜的小名,《尚書》云,“祗載見瞽瞍(叟),夔夔齊栗,瞽瞍亦允若”,朱熹說“夔夔齊栗”的意思是“敬謹恐懼”的樣子,其實只解釋了“齊栗”,沒有解釋“夔夔”。我想,這大概就是舜的小名,他小時候或許是很頑皮的吧。商族好祭祀,于是就用模擬君王祭告上帝時形貌的嚳字來將“夔夔”神圣化,以“高遠其所從來”。不過,這也說明了商族和華族的繼承關系。

夏之于商,猶如明清之于現代。所以夏代的史跡緲不可尋,地下出土的文物也不甚多,并不是什么了不得的事情,因為所謂夏代只是舜開創的公社制文明的衰頹階段而已,不值得我們那樣費心去發掘它的陳跡。我們今天愛講論漢唐,不喜歡明清,是一樣的道理。

商族遠溯兩千年前締造公社制文明的舜,也像我們追念兩千年前創建地主官僚制文明的秦皇漢武。我們不但追念秦皇漢武,還要回望文武周公;不但回望文武周公,還要像商湯那樣,永遠銘記舜作為華族奠基者的豐功偉績。

商湯建立起中國歷史上第一個階級專政的國家,這是遠古中華文明在夏代衰謝之后的再出發;二十世紀的中國共產黨人前赴后繼、英勇不屈,為了建立一個消除階級壓迫的新社會,也是中華文化在明代中葉(對應于路德的宗教改革)逐漸落伍之后的再出發。這再出發,是一場深刻的文化革命和思想革命,這個過程到今天還遠未完結。

1966年6月,毛澤東在南方寫道,

正是神都有事時,又來南國踏芳枝。

青松怒向蒼天發,敗葉紛隨碧水馳。

一陣風雷驚世界,滿街紅綠走旌旗。

憑闌靜聽瀟瀟雨,故國人民有所思。

他憑闌靜聽,料想到多少年以后,當昨日的風雨已經消歇,當新的一代成長起來,故國的人民會思憶起他在遲暮之年的再出發,會理解他志士暮年越發雄奇秀麗的英雄豪情。

初稿寫于2008年5月22日 |