緒論

屈原,是中國文學(xué)史上的一座豐碑,是中國愛國士大夫的典范。他的巨大影響,已經(jīng)超越了時(shí)代與國界,播撒到世界的各個(gè)角落。屈原是值得紀(jì)念的。不僅因?yàn)樗哂信c國人的中庸性格迥異的執(zhí)著人格;不肯與奸黨權(quán)貴同流合污的高尚節(jié)操;更因?yàn)樗淖髌穼τ谕苿又袊膶W(xué)的發(fā)展所發(fā)揮的巨大作用。

圖一:屈原像

司馬遷在史記中這樣評價(jià)屈原和他的作品:“若離騷者,可謂兼之矣。上稱帝嚳,下道齊桓,中述湯武,以刺世事。明道德之廣崇,治亂之條貫,靡不畢見。其文約,其詞微,其志潔,其行廉,其稱文小而指極大,舉類邇而見意遠(yuǎn)。其志潔,故其稱物芳。其行廉,故死而不容。自疏濁淖污泥之中,蟬蛻于污穢,以浮游塵埃之外,不獲世之滋垢,敫然泥而不滓者。推此志也,雖與日月爭光可也。”[1]

詩仙李白對屈原有這樣的評價(jià):“屈平詞賦懸日月”,蘇東坡也自嘆道:“吾生平所學(xué)而不能企及萬一者,屈平一人而已”。[2]當(dāng)代美學(xué)大家李澤厚也稱屈原的作品的藝術(shù)價(jià)值2000年來只有《紅樓夢》可以與之相提并論。

一、屈原生平簡介

要了解屈原與楚文化,我們首先應(yīng)對屈原有一個(gè)大致的了解。

“屈原者,名平,楚之同姓也。為楚懷王左徒。博聞強(qiáng)志,明于治亂,嫻于辭令。入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應(yīng)對諸侯。王甚任之。”[3]屈原出身高貴,是皇親國戚,所謂“帝高陽之苗裔”[4]。他十分注重內(nèi)在的自我完善和外在的君子風(fēng)度。所謂“紛吾既有此內(nèi)美兮,又重之以修能。扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩。”[5]從〈史記〉的這一段文字?jǐn)⑹鰜砜矗谡紊牡那捌诳梢哉f是春風(fēng)得意,平步青云,成為懷王身邊的柱國之臣。擔(dān)當(dāng)了重要的使命。但后來屈原卻遭到了貶黜,這其中的原因是及其復(fù)雜的,有懷王自身的原因,有小人的讒害。綜合起來看,首先是由于“上官大夫與之同列,爭寵而新害其能。”[6]因此,,嫉妒成為了小人進(jìn)讒的一個(gè)重要原因。此外各勢力的黨爭也是一個(gè)不可忽視的因素,因?yàn)榍臄硨萘Σ皇巧瞎俅蠓颉⒘钜犹m這幾個(gè)人,而是一股強(qiáng)大的集團(tuán)勢力。當(dāng)然,放逐屈原的是懷王,楚王的昏庸和時(shí)代的流弊才是屈原放逐的最為重要的原因。

圖二:屈原故里 屈原被放逐可以看作是屈原政治生涯的一個(gè)重要的分野。這以后,楚懷王“內(nèi)惑于鄭袖,外欺于張儀”[7]。首先是中張儀連衡之計(jì),與齊國交惡;隨后又在丹、淅之地為秦軍所擊敗;接著又聽信鄭袖之言,放走了張儀。終于客死秦國,蒙受了巨大的恥辱。而此時(shí)的屈原,雖然被放逐,遠(yuǎn)離了政治權(quán)利中心,但仍然“眷顧楚國,系心懷王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君興國而欲反覆之,一篇之中三致志焉。”[8]然而,屈原救不了懷王,也救不了楚國。君主昏聵,為之奈何。終于,屈原徹底地絕望了。“王之不明,豈足福哉!”[9]遂投汨羅江自盡,結(jié)束了他的悲劇人生。

終于,屈原離開了他深深眷念的祖國和家園,投入了滔滔江水的懷抱。但他以及他那些偉大作品所代表的屈騷精神卻流在了人們的意識當(dāng)中,成為一種永恒。

二、屈騷精神的內(nèi)涵

千百年來,人們一直都在稱道屈騷精神。但屈騷精神到底是一種什么樣的精神,卻眾說紛紜。我這里簡單地闡述一下我個(gè)人的看法。

首先,屈騷精神是一種愛國主義的情懷,也許有人要說當(dāng)時(shí)的“國”與現(xiàn)在的國是兩個(gè)完全不同的概念。或者有的人會認(rèn)為屈原是“忠君”,而不是“愛國”。潘嘯龍〈屈原評價(jià)的歷史審視〉提出[10](刊《文學(xué)評論》1990年第四期),在屈原身上,存在著兩種看似矛盾而又統(tǒng)一的精神,即“抗?fàn)幘瘛迸c“忠貞精神”。在漢代到明清期間,屈原精神被改塑為“忠貞”、“忠君”的楷模,而在抗戰(zhàn)時(shí)期,又閃耀者“愛國詩人”的光芒。我認(rèn)為這是屈原愛國精神在各個(gè)不同時(shí)代的具體表現(xiàn)與詮釋。我們不能以今人的國家民族意識來苛求古人,在屈原的時(shí)代,忠君與愛國本來在一定的程度上就是一個(gè)統(tǒng)一體。中國人很晚近才有了民族國家的觀念,才認(rèn)識到了愛國與忠君的區(qū)別。愛國主義不可能脫離時(shí)代,它具有豐富的表現(xiàn)形式。它作為一種精神層面上的內(nèi)容,是不需要作出復(fù)雜的界定的。我們應(yīng)該看到,屈原的愛國精神在中國歷史上的許多重要關(guān)頭發(fā)揮了十分關(guān)鍵的鼓舞作用,在抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,屈原的愛國精神得到了充分的肯定。郭沫若高度評價(jià)屈原,并為他創(chuàng)作了大型歷史劇《屈原》,產(chǎn)生了巨大的轟動效應(yīng)。一個(gè)兩千多年前的歷史人物,能夠引起全國億萬同胞的共鳴。除了愛國主義力量的感召,還有什么能夠激蕩起這億萬顆跳動的心臟。

其次,屈騷精神反映了一種強(qiáng)烈的自我意識和追求完美人格的精神。在屈原的作品中,作者表現(xiàn)了一種與中原內(nèi)斂的文化大相徑庭的一種對于自我的高度自信甚至于狂熱的崇拜。屈原崇拜自己的才華,自比于堯舜禹湯。認(rèn)為自己治理國家將會“上能安君,下能養(yǎng)民”[11];崇拜自己的偉大人格,認(rèn)定自己是真善美的化身,“博謇而好修兮,紛獨(dú)有此姱節(jié)”。[12]總之,在他看來他具有一種光照日月,如幽蘭美玉、出水芙蓉一般的無與倫比的高尚情操與高貴品質(zhì)。

正是因?yàn)榍兄@樣一種精英意識,才使得他對于國家和民族的命運(yùn)懷有一種常人所沒有的強(qiáng)烈的責(zé)任感與使命感。他希望能夠成為與伊尹、呂尚、周公比肩的賢臣良相,作出一番名垂青史、澤被古今的偉大事業(yè)。但是屈原生不逢時(shí),期望與現(xiàn)實(shí)之間存在著巨大的落差——他生在了戰(zhàn)國末期的楚國。在他的面前,始終存在著一個(gè)強(qiáng)大的對立面。他們在楚王面前不斷進(jìn)讒,離間君臣。于是,一個(gè)痛苦的抉擇擺在了屈原面前,要么“與世推移”,“隨其流而揚(yáng)其波”[13],與世俗世界同流合污,要么葬身江魚之腹。但是,屈原對自我實(shí)現(xiàn)和自我人格完善的愿望是如此的強(qiáng)烈,以至于他不能放棄自己的理想,即便它已經(jīng)成為無法實(shí)現(xiàn)的渺渺云煙。“吾聞之,新沐者必彈冠,新浴者必振衣。安能以身之察察,受物之汶汶者乎?”[14]屈原正是生活在這樣一種巨大的矛盾之中,不能自拔,最終把自己推進(jìn)了痛苦的深淵。

屈原這種自我意識和追求完美的精神所激發(fā)出來的那種明知理想很難實(shí)現(xiàn),仍然孜孜不倦地追求,寧愿忍受無限的孤獨(dú)和深沉的折磨也至死不渝的偉大情懷,成為一種動人心魄,感人肺腑的巨大力量!

第三,屈騷精神,還表現(xiàn)為一種悲劇精神。有人說中國缺乏古代希臘那樣的悲劇精神,我以為這是極為片面和有失公允的。屈原為什么會自沉汨羅江?這當(dāng)中一個(gè)重要的內(nèi)在因素就是他所具有的悲劇人格。柏拉圖曾經(jīng)把人分成兩類:性格隨和的人和脾氣執(zhí)著的人。屈原明顯屬于后者,明知自己的目的不過是一個(gè)遙遠(yuǎn)的夢,卻一心一意地去追逐,直到生命的燈火燃盡,這便成就了一種悲劇的美。在《山海經(jīng)》中有所謂夸父追日的傳說,夸父看到日落西山,想要追逐太陽,于是他不停地奔跑,希望能夠趕得上太陽,留住那光陰。但是,他失敗了,他因?yàn)轲嚳识罱K倒下了。每當(dāng)看到這個(gè)故事,我便深刻地體會到了一種超凡的悲劇的美。夸父是在和命運(yùn)抗?fàn)帲@使他具有了一種英雄悲劇人格。而屈原也具有這樣一種人格,這就從一開始就注定了他一生不同凡響的悲劇命運(yùn)和悲劇歸宿。當(dāng)他一切的努力成為徒勞,生命已經(jīng)失去了存在的意義,他便毫不遲疑地選擇了死亡。這是最后的抗?fàn)幏绞剑浣Y(jié)果雖然并未能夠改變他自己和楚國的命運(yùn),但是卻成就了他的完美,成就了他的永恒。裴多菲有一首膾炙人口的詩:生命誠可貴,愛情價(jià)更高。若為自由故,二者皆可拋。[15]在茍全性命與為理想獻(xiàn)身之間,屈原選擇了后者。正如俄狄浦斯不能改變自己殺父娶母的宿命一樣,屈原的抗?fàn)幨峭絼诘模谋瘎【衽c他的不朽詩篇一樣,成為了一種永恒,成為了后人難以企及的一座精神的高峰!

三、楚文化對屈原及其創(chuàng)作的影響

在中國的先秦文學(xué)中,有兩座豐碑。一座是《詩經(jīng)》,另一座便是《楚辭》。《楚辭》的獨(dú)特藝術(shù)魅力對后世產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。屈原的作品被晚清的劉師培稱為“中國文章之祖”,南北朝沈約也講過“一世之士莫不同祖風(fēng)騷”。對于屈原在中國文學(xué)史上的地位,我想是毋庸質(zhì)疑的,有人給屈原冠之以“東方荷馬”的美名,我想也是實(shí)至名歸。至于楚辭的藝術(shù)風(fēng)格和藝術(shù)特點(diǎn),由于我知識的淺薄,這里不能作深入地闡釋。值得注意的另外一個(gè)問題是:屈原以及他的文學(xué)作品不是孤立存在的,我們必須把它放在楚文化這個(gè)宏大的背景之下進(jìn)行研究,才可能得出較為深刻和全面的結(jié)論。

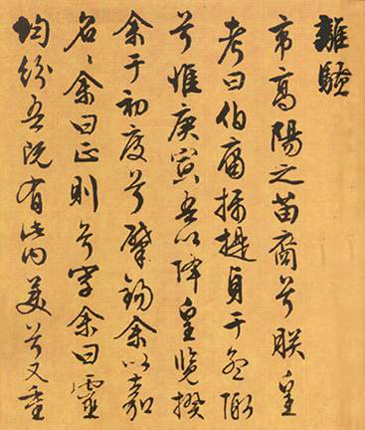

圖三:文征明書屈原作《離騷》 我們探詢楚文化與屈原的關(guān)系,必須首先了解一下楚文化的源流。歷史上生活在楚國傳統(tǒng)范圍內(nèi)的民族主要有南蠻、華夏和東夷[16]。楚族屬于南蠻的一支,是遠(yuǎn)古三苗族的后代。據(jù)《史記》載:楚之先祖出自顓頊高陽。[17]高陽氏當(dāng)生活在今中原一帶地區(qū),可見楚族可能與中原地區(qū)有一定的淵源。但楚國是一個(gè)多民族組成的國家,由此它便具有了十分復(fù)雜的文化因素,成為一種相互雜糅而又獨(dú)具特色的“泛楚文化”。毫無疑問,被楚國所兼并的那些中原民族的國家,例如陳、蔡、申、息等,早已進(jìn)入階級社會,其文化與中原核心地區(qū)的文化當(dāng)無太大差別。但其他一些民族在被楚融合之前,其文化的性質(zhì)問題,卻還很模糊。趙輝在其《楚辭文化背景研究》中談到楚由于長期與百越、百濮、東夷等民族混居,免不了受其影響,這便使楚文化具有了蠻夷文化的某些特征,如禮教意識淡薄,鬼神觀念濃厚等。趙輝還通過援引大量的文獻(xiàn)資料得出這樣的結(jié)論:楚文化在其發(fā)展的歷程中出現(xiàn)了缺環(huán)。正是由于這種文化缺環(huán),使楚文化具有了明顯不同于中原地區(qū)文化的特殊性,而這種文化的特殊性成為了楚辭不同于中原文學(xué)的本質(zhì)特征。

談到楚文化,首先想到的便是楚地的巫風(fēng)。楚國是一個(gè)巫風(fēng)盛行的國度。濃烈的巫風(fēng)培養(yǎng)了楚人對于神靈頂禮膜拜的虔誠情感和非理性的浪漫情懷。這種具有某種原始的宗教色彩的巫風(fēng)與中原的理性主義文化存在著巨大的差別。在中原地區(qū)進(jìn)入“子不語怪、力、亂、神”[18]的時(shí)代時(shí),生活在楚地的人們還在對著他們篤信的自然神祗虔誠地祈禱。當(dāng)孔子將“黃帝四面”和“夔一足”作出極為巧妙的解釋時(shí),中原地區(qū)的神話文化或者宗教文化就已經(jīng)被消解殆盡了,而楚地的這種宗教傳統(tǒng)和神話傳統(tǒng)卻繼續(xù)存在了幾千年,直到今天在南方的一些邊遠(yuǎn)地區(qū),仍然可以看到巫風(fēng)所留下的文化痕跡,由此,巫文化在楚文化中的影響力就可見一斑了。

接下來,我們便可以進(jìn)一步探討楚地的神話傳統(tǒng)對于屈原的藝術(shù)創(chuàng)作產(chǎn)生的巨大影響。楚國由于巫風(fēng)濃厚,使得神話避免了歷史化的災(zāi)難,因此保留了大量的原始神話。這些神話和原始宗教融為一體,滲透入楚人生活的各個(gè)方面,通過多種途徑給楚國的文學(xué)以巨大影響。[19]在楚地的神話系統(tǒng)中,神話人物經(jīng)歷了一個(gè)神的人化的過程,在最開始的原始崇拜中,神具有截然不同于人的獸性,其形態(tài)與常人大不相同。而到了屈原所生活的戰(zhàn)國時(shí)代,神便開始走下神壇,具有了人性。在屈原的《九歌》中,塑造了湘君、湘夫人、宓妃、山鬼等一些列神話人物。但她們無不具有人的情感,人的秉性。“望夫君兮未來,吹參差兮誰思?”[20]這與望君歸的思婦又有怎樣的不同。“既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”[21],這與懷春的少婦又有著怎樣的差別。但她們畢竟是神而不是人,她們可以“令沅湘兮無波,使江水兮安流。”[22]正是這種似人似神的境界,為我們展現(xiàn)了一種非同于中原地區(qū)禮教匡縛的浪漫情懷,如果沒有這樣的一片沃土,我們很難想象屈原能夠?qū)懗鋈绱似娼^的詩篇。

圖四:傅抱石畫湘夫人 這里還需要特別強(qiáng)調(diào)的便是炎帝系的南方神話中表現(xiàn)出來的那種英雄們?yōu)樽非罄硐攵了啦挥宓谋瘎∫庾R。蚩尤戰(zhàn)死以后,神靈依然戰(zhàn)斗不息;共工與顓頊爭奪帝位失敗,竟然一怒之下撞倒了不周山,使得“天傾西北,地陷東南”;刑天與帝爭神,被帝砍掉腦袋,“乃以乳為目,以臍為口,操干戚以舞。”[23];精衛(wèi)“常銜西山之木石,以埋于東海。”[24]“他們都是悲劇性的英雄,功業(yè)未成而身首異處。但他們面對強(qiáng)大的敵人和無限的痛苦,既沒有妥協(xié),也沒有后悔。”[25]

到此,我們對于楚文化精神這個(gè)問題,已經(jīng)有了一個(gè)簡單的認(rèn)識。它具有較強(qiáng)的追求意識、英雄意識與悲劇意識;有著一種百折不撓的斗爭精神;更有著一種甘愿為了自己追求的事業(yè)而犧牲自己的一切乃至生命的巨大勇氣。這里,我還要談及一個(gè)人——譚嗣同,他是維新變法運(yùn)動的倡導(dǎo)者,是“戊戌六君子”之一。他與屈原雖然相隔千年,但身上流淌著的是一樣的愛國情懷與為理想獻(xiàn)身的精神。當(dāng)他面對劊子手的屠刀,發(fā)出“有心殺賊,無力回天”的吶喊的時(shí)候,我感到了什么才是屈騷精神,什么才是楚文化的精髓。這種精神綿延千年,一直影響著一代又一代楚人,并成為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的一個(gè)重要組成部分。

結(jié)論

屈原及以其為代表的屈騷精神,植根于楚文化的土壤之中,在楚地獲得了發(fā)展并成為楚文化的杰出代表。在這里,我們大可不必討論中原文化與楚文化孰主孰次、孰優(yōu)孰劣的問題,中國的文化本身就是多元一體,相互關(guān)聯(lián),相互滲透的。我們現(xiàn)在所應(yīng)該做的,是盡量發(fā)掘屈騷精神的文化內(nèi)涵,讓其在新的時(shí)代呈現(xiàn)出更大的文化魅力,創(chuàng)造出更大的文化價(jià)值!

屈原的愛國精神、自我意識、執(zhí)著追求和悲劇情懷將成為歷史的永恒,屈騷精神將是人類永遠(yuǎn)的精神財(cái)富!

注釋:

[1]選自《史記·屈原賈誼列傳》(中華書局2005年簡體字本)

[2]摘錄自《楚辭魂》(吉林人民出版社2003年第一版)

[3]選自《史記·屈原賈誼列傳》(中華書局2005年簡體字本)

[4]選自《離騷》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[5]選自《離騷》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[6]選自《史記·屈原賈誼列傳》(中華書局2005年簡體字本)

[7]選自《史記·屈原賈誼列傳》(中華書局2005年簡體字本)

[8]選自《史記·屈原賈誼列傳》(中華書局2005年簡體字本)

[9]選自《史記·屈原賈誼列傳》(中華書局2005年簡體字本)

[10]選自周建忠著《楚辭考論》(商務(wù)印書館2003年第一版)

[11]選自《楚辭章句·離騷》

[12]選自《離騷》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[13]選自《漁父》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[14]選自《漁父》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[15]選自《裴多菲詩集》

[16]選自趙輝著《楚辭文化背景研究》(湖北教育出版社1996年版)

[17]選自《史記·楚世家》(中華書局2005年簡體字本)

[18]選自《論語通譯》(人民文學(xué)出版社1997年版)

[19]選自趙輝著《楚辭文化背景研究》(湖北教育出版社1996年版)

[20]選自《湘君》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[21]選自《山鬼》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[22]選自《湘君》(出自中華書局版《楚辭選集》)

[23]選自《山海經(jīng)·海外西經(jīng)》

[24]選自《山海經(jīng)?北山經(jīng)》

[25]引自趙輝著《楚辭文化背景研究》(湖北教育出版社1996年版)

參考書目:

《史記》,中華書局,2005年簡體字本

《楚辭選集》,中華書局

《山海經(jīng)》

《楚辭文化背景研究》,趙輝著,湖北教育出版社,1996年版

《論語通譯》,人民文學(xué)出版社,1997年版

《楚辭章句·離騷》

《裴多菲詩集》

《楚辭魂》,吉林人民出版社,2003年第一版)

《楚辭考論》,周建忠著,商務(wù)印書館,2003年第一版

2007年5月作于成都 |