三家分晉的前兆

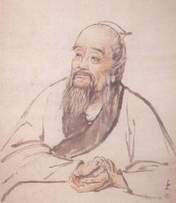

趙簡子

中學上歷史課時,將“三家分晉”作為春秋和戰(zhàn)國的分水嶺。史學大家司馬光撰《資治通鑒》,也獨具慧眼地以“三家分晉”開篇:“(周威烈王二十三年)初命晉大夫魏斯、趙籍、韓虔為諸侯。”不過富有深意的是,司馬光在隨后對此事展開的尋源溯流上,卻是由兩件不起眼的小事談起的。

當時晉國公室衰微,四卿掌權(quán)。四卿中的智氏和趙氏都面臨著選擇繼承人的困惑。智宣子打算立小兒子瑤為后,家臣智果道:“立瑤不如立宵。誠然,瑤有五個長處為人所不及,一是相貌英俊,二是騎射高超,三是多才多藝,四是能文善辯,五是剛毅果敢;但瑤卻缺乏仁愛之心,只這一個缺點便足以致命。如果立瑤為后,智氏家族一定會毀在他的手里。”可惜智宣子沒有聽勸,還是立瑤為后。

相較而言,趙簡子無疑明智得多。他有兩個兒子,長子叫伯魯,幼子叫無恤,他也正為究竟立誰為后而猶豫,但他并不急于定度。他將兩枚竹簡分別交給兩個兒子,讓他們認真誦讀上面寫的訓戒之辭。三年之后再行考查,伯魯支支吾吾,答無所出,連竹簡也不知丟到哪兒去了;而無恤非但對答如流,竹簡更是隨時帶在身邊,見父親詢問,立即從袖中取了出來。于是趙簡子認為無恤賢于伯魯,便立無恤為后。

智宣子所重的是才,趙簡子所重的是德,兩個截然不同的選擇,注定了兩個家族截然不同的命運。智瑤繼位后是為智襄子,驕橫跋扈,欲取欲求,要了韓魏兩家的土地不夠,又要趙氏的土地。此時無恤已繼位為趙襄子,他斷然拒絕,堅守晉陽,誓與智氏相持到底。兩位襄子的決戰(zhàn)最后以趙氏密結(jié)韓魏攻滅智氏而告終,從而為三家分晉奠定了基礎(chǔ)。

來源:國學網(wǎng)