散氏盤

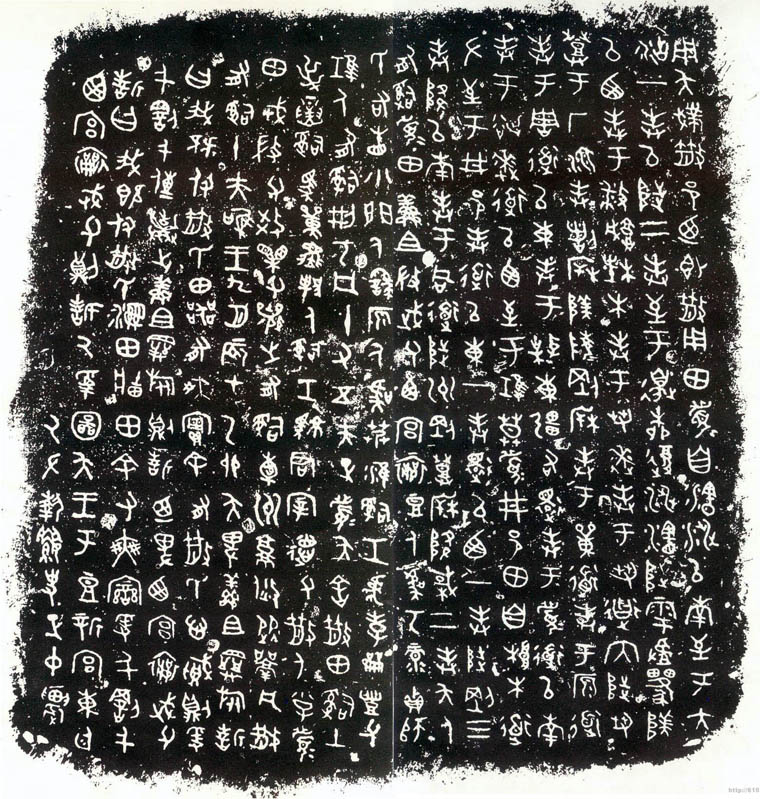

散氏盤 西周厲王時(shí)期 臺(tái)北故宮博物院藏

散氏盤,因銘文中有“散氏”字樣而得名。有人認(rèn)為作器者為矢,又稱作矢人盤。鑄造年代約在西周厲王時(shí)期,與大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盤同為西周晚期青銅器,被譽(yù)為“晚清四大國寶”,曾轟動(dòng)一時(shí)。

散氏盤大約于清代前期在陜西鳳翔出土。相傳清康熙時(shí),揚(yáng)州徐約齊以重金購自歙州程氏,后又歸于揚(yáng)州洪氏。清阮元曾翻鑄此盤,也有銘文拓本傳世。嘉慶十四年,仁宗五十大壽時(shí),新任兩江總督阿毓寶從揚(yáng)州鹽商購得此盤貢入內(nèi)府。歷經(jīng)道、咸、光、宣四朝,因年久失查,不知所在,1924年遜清內(nèi)務(wù)府清查時(shí),發(fā)現(xiàn)於養(yǎng)心殿庫房。1935年《散氏盤》隨清宮其它文物移交北平故宮博物院,抗戰(zhàn)時(shí)曾南遷,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

散氏盤高20.6厘米,口徑54.6厘米。圓形,淺腹,雙附耳,高圈足。腹飾夔紋,圈足飾獸面紋。內(nèi)底上鑄有長(zhǎng)篇銘文,作方形,共19行,每行19字,末行僅8字,全篇總計(jì)357字。字形扁平,體勢(shì)欹側(cè),線條宛轉(zhuǎn)靈動(dòng),用筆豪放質(zhì)樸,結(jié)字寄奇雋于純正,顯得奇古生動(dòng),壯美多姿。有金文之凝重,也有草書之流暢,開“草篆”之端,是西周晚期的重要金文書跡。因取橫勢(shì)而重心偏低,故愈顯樸厚。其“澆鑄”感很強(qiáng)烈,表現(xiàn)了濃重的“金味”,因此在碑學(xué)體系中,占有重要的位置。現(xiàn)代著名書法家胡小石評(píng)說:“篆體至周而大備,其大器若《盂鼎》,《毛公鼎》,……結(jié)字并取縱勢(shì),其尚橫者唯《散氏盤》而已。”

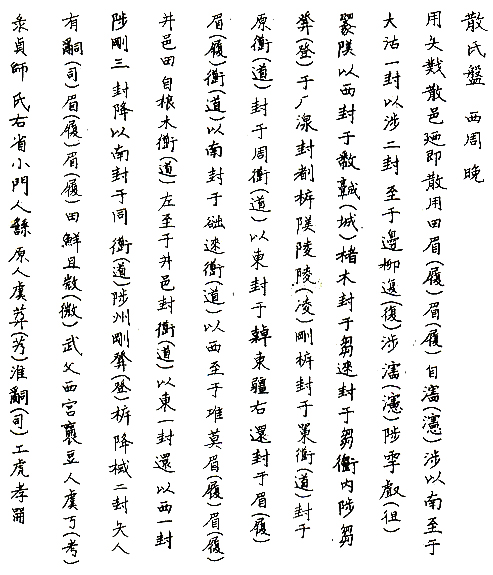

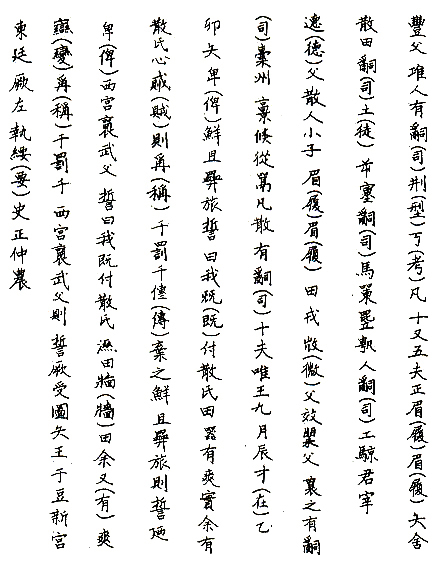

銘文內(nèi)容相當(dāng)于一篇和約,記載了當(dāng)時(shí)散、矢兩國和約,矢人付給散氏田地,劃定田地的四至及封界,并最后舉行盟誓的經(jīng)過。大意是說:矢國侵略散國,戰(zhàn)罷進(jìn)行和談。矢國派出官員十五人來交割田地及田器,散國則派官員十人來接收,于是雙方聚集一堂,協(xié)議訂約,并由矢人對(duì)散氏起誓,守約不爽。和談之時(shí),矢人將交于散氏的田地繪制成圖,在周王派來的史正仲農(nóng)監(jiān)督下,成為矢散兩國的正式和約。散國將約書鑄于盤上做為傳國寶器,是研究西周土地制度的重要史料。

散氏盤全拓

散氏盤釋文(一)

散氏盤釋文(二)