論創造意識與晉唐五代山水畫

翻舊圖新,巧變鋒出。在藝術創作中,這是自古不變的常理。關于文藝創作的創造之說,一千五百年前晉代劉勰在其《文心雕龍·通變》中說“夫設文之體有常,變文之數無方,通變無方,數必酌于新聲,故能騁無窮之路,飲不竭之源。文律運周,日新其業。變則其久,通則不乏。”指出了在創作中,作品題材內容的確立有其穩定性,而作品的表達形式卻不是一成不變的。藝術的發展要求在繼承的基礎上不斷創造開拓,這就必須講究斟酌作品新的形式語言,這樣才能在寬闊的創作之路上騁馳,從永不枯竭的創作源泉中吸取養分。他認為發展變化是文藝創作的基本規律,在發展過程中要求不斷的創造,通過創造,創作的生命力自是經久不息,通過繼承,優秀的傳統才能得到弘揚。

山水畫藝術自晉代肇始后,至五代宋初登上藝術高峰成為繪畫的主流,除社會原因外,貫穿其中的通便創造精神是推進山水畫快速發展的一個重要原因。這從山水畫的理論創見,形式語言的完美,畫家群形式和風格的建立中得到驗證。所以,考察這一階段山水畫的創造歷程,是會給我們以許多啟示的。

一

山水畫的濫觴,理論的創見為后世山水畫的發展以深遠的影響。

據史載,晉之前我國尚無單獨存在的山水畫。所謂山水,只是人物畫的背景陪襯。顧愷之將背景從人物畫中分解出來獨立成門,創立全新的山水畫,開創了山水畫新紀元。①顧愷之并非是一位純粹的山水畫家,現今我們也無從看到他的作品,但他在《畫云臺山記》中,卻記寫了云臺畫的內容和取景布局之法,開創了山水畫理論之先河。山水畫的產生,在其初級階段,剛從人物畫中分化出來,欲成為具有鮮明形式特征的繪畫,需有一個不斷探索逐步演進的過程,并以能為社會審美覺悟所接受為前提條件。當時社會倡導惡風,帝王獎勵權術,上者疲于運籌決策之艱難,下者恨于離亂死亡之頻仍,社會盛于崇尚佛老,高談玄理,昏睡耳目,隱逸出世之思成了人們逃避現實的防空洞。士人蔑棄禮法,避身林泉,沉溺于山水詩畫之中,以求精神凈化與解脫。人們從接近認識自然美,到重視自然美進而表現自然美,是社會發展到這一階段的必然產物。當山水畫一旦出現,便在這種合適的社會土壤中快速成長。這初創時期的山水畫,已經無法看見,但這一時期所留傳下來的由畫家們根據繪畫實踐所總結出來的山水畫理論,卻反證了這一時期山水畫發展的現狀,其理論的創見為山水畫的發展奠定了基礎,影響十分深遠。顧愷之的《畫云臺山記》,雖不是專門的山水畫論,但文中所言:“山有面則背向,有影可令慶云西而吐于東方清天中,凡天及水色,盡用空青,竟素上下,以映日西去。”文章開宗明義,提出了山水畫對于大自然中光影、色彩認知與運用的理念。直接影響到后世山水畫家對明暗皴法和筆墨暈染的創造性實踐,其意義十分重大。宗炳的《畫山水序》,是我國第一篇山水畫論,其思想主旨可歸納為三:

(一)畫山水與觀山水其目的是一致的,“圣人含道應物,賢者澄懷味像,山水以形媚道,應會感神,神超理得,”都是為了體味。感悟圣人之道。“暢神”是山水畫的最高要求,是畫家的精神寄托。

(二)“神本無端,棲形感類”,山水作品為了更恰當的體現出道的內在精神,應運用“以形寫形,以色貌色”的寫實手法,做到“身所盤桓,目所綢繆”不畏創作之艱苦專心致志地去研究大自然。

(三)“且夫昆侖山之大,瞳子之小,迫目以寸,則其形莫睹,迥以數里,則可圍于寸眸。誠由去之稍闊,則其見彌小。以昆閬之形,可圍于方寸之內,豎畫三寸,當千仞之高,橫墨數尺,體百里之迥。”為了更逼真描繪自然之勢,應具有相應的透視知識。

王微《敘畫》的內容亦可歸結為:

(一)從事山水畫創作“豈獨運諸指掌,亦以明神降之,”道出了藝術創作中畫家的精神活動與藝術表達的關系問題。

(二)山水畫“非以案城域,辨方州,標城阜,劃浸流。以一管之筆,擬太虛之體。橫變縱化,故動生焉”。山水畫應是獨立存在的藝術形式,與繪制地形圖有本質區別。山水畫是畫家對客觀自然的藝術表現,是情感的物化。必須懂得“器以類聚,物出狀分”所應具備的筆墨法則,強調了畫家在山水畫創作中的主觀能動作用。

(三)“圖畫非止藝(指技)行,成當于《易》象同體。”應重視山水畫的功能作用,把繪畫提高到和圣人經典同體的地位,給從事山水畫創作的畫家以莫大的精神鼓舞和譽論支持。

宗炳和王微均為著名的山水畫家,艱苦的繪畫實踐造就了他們卓絕的繪畫理論,開創性地從多方面作出了重要貢獻:①山水畫論的誕生,是與其時代相一致的,畫論充滿著佛道哲學精神內涵,將山水畫的創作上升到一種高度的精神境界。闡明了山水畫是人的精神的載體形式,是畫家對山水之美感悟后的理性升華。這就奠定了中國山水畫創作是人的精神指歸和靈魂展示的寶貴的傳統基礎。②畫論對山水畫的功能作用提升到新的理論高度,使山水畫作為新的獨立的藝術形式而存在,給山水畫的成熟發展和山水畫家的探索創造以巨大的促進推動作用。③畫論是他們畫理、畫法的經驗記錄:其中歸納了藝術構思中的形象思維問題;山水畫的基本透視原理問題;寫形貌色的形體刻畫與筆墨情致問題;山水畫對光感明暗的解讀運用問題等;提供了可資借鑒的珍貴經驗和值得深入研究的課題。④此時的山水畫理論探索,既是初步的,又是基礎的,它為后世山水畫的創造發展和理論積累作了重要的啟蒙和輔墊。而山水畫家的理論探索之風也成為我國民族繪畫中的獨有現象。他們終身傾情于山水藝術的創造,其人格力量,成了后世畫家的楷模。

應該指出,六朝著名畫家兼理論家謝赫的《古畫品錄》,盡管是為人物畫的評品所撰,但所提“六法”和“窮理盡性,事絕言象,出入窮奇,師心獨現”之說,強調藝術創作需深入研究事物的特征,提倡畫家的獨創性,反對照抄仿襲他人而自成一家的思想,不僅對于人物畫,對于新萌生的山水畫創作,影響所及,不可估量。

二

形式語言的基本完善,為山水畫登上藝術高峰打下堅實基礎。

唐代張彥遠在《論畫》中說:“吳道玄者,天付勁豪,幼抱神奧,往往于佛寺畫壁,縱以怪石崩灘,若可捫酌。又于蜀道寫山水,由是山水之變,始于吳,成于二李。”張彥遠說山水畫是從吳道子那里開始發生變革的,而完成于李思訓、李昭道。唐朝開國,大興土木。建筑家和畫家發生作用。閻立德,閻立本二人均為畫家兼建筑家并先后出任宮庭將作大匠和工部尚書之職。張彥遠在《畫辨》中又說:“國初二閻,擅美匠,學楊、展、精意宮觀,漸變所附。”楊、展即為楊契丹和展子虔,二人皆善畫宮觀樓閣,二閻則逐漸改變了山水畫依附宮觀樓閣的狀況。但二人的山水畫“尚猶狀石,則務于雕透,如冰澌斧刃。繪樹則刷脈鏤葉,多棲梧菀柳,功倍愈拙,不勝其色。”這是張彥遠對二閻山水畫的評說,說明二閻的山水畫在樹石形體的塑造上,其技法語言尚不成熟,還處于稚拙的狀態,寫形貌色方面需繼續完善。而在此基礎上向前邁進的是畫家李思訓。李思訓的山水畫是學習閻立本的,李先后在宮延供事,閻是宰相,其畫一般人不易見。李是貴族,看閻畫方便。李畫當是在閻畫基礎上發展起來的。②

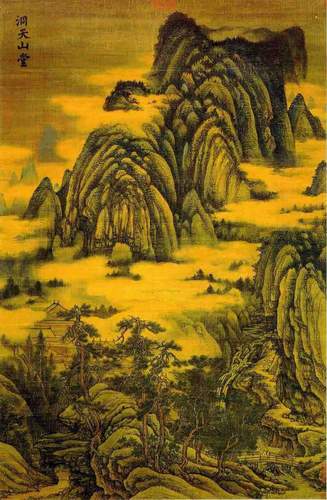

史書上說李思訓“尤善丹青,迄今繪事者推李將軍山水”,他任過武衛將軍,故人稱其李將軍。他的兒子李昭道畫藝與其齊名,故多稱“二李”。《歷代名畫記》說“李思訓其畫山水樹石,筆格遒勁,湍瀨潺暖,云霞漂緲,時睹神仙之事,然巖嶺之幽。”從張彥遠對李思訓山水畫的評說中,可知其更具藝術魁力,故有“神仙”之境的感慨。他的用筆己具有一定的力度感,但還是傳統的“春蠶吐絲”式的無粗細虛實變化的線條。在色彩運用方面,他繼承閻立本“青綠為質,金碧為文”的方法,顯示出一種豪華富貴的效果。

吳道子是唐代著名的人物畫家,對于線的駕馭,他具有嫻熟而精湛的技藝,他又多在寺殿繪制山水壁畫。張彥遠在《論顧陸張吳用筆》中說:“國朝吳道玄,主今獨步,前不見顧陸,后無來者,神假天造,英靈不窮,眾皆密于盼際,我則離披其點畫,眾皆謹于象似,我則脫落其凡俗。筆才一二、像己應焉,離披點畫,時見缺落,此雖筆不周而意周也。”對吳道子的用筆評價極高。這是因為吳道子在山水畫上的用線一改前人細勻少變化的勾線模式,“以墨蹤為之,離、披、點、畫時見缺落”,他將人物畫的用筆,甚至是書法的用筆方法巧妙地引入山水畫中,已經不再是勻細園潤的線條了,用筆有了提按轉折,輕重緩急的變化。這種筆跡恣意的勾寫,如風雨驟至,雷電交作,給人以氣韻雄壯,氣勢豪邁的美感,對當時工整嚴謹,筆跡周密的金碧青綠山水造成強烈的沖擊。吳道子不甘受前人的束縛,他所創造的用筆方法給山水畫賦以新的生命力,推動了山水畫的快速變革。

李昭道“變父之勢,妙又過之”。是說李昭道的山水雖繼承父法,但已經出現了變化,他取法吳道子之長,“墨蹤為之”,粗筆勾勒,求線的氣勢與變化,然后賦彩渲染,故其畫面藝術效果更勝其父的作品,所以說“妙又過之”。李昭道的變革,是李思訓與吳道子技法的綜合,是“山水之變始于吳,成于二李”之說的主要內涵。從藝術創造推動藝術發展的規律看,吳道子、李昭道的藝術探索是唐代山水畫變革的開端,他們打開了山水畫技藝之變的突破口,給水墨山水畫的出現以重要啟示。

王維是唐代十分重要的水墨山水畫的創立者。對于山水畫的認識,他在《山水訣》中,當頭便說:“夫畫道之中,水墨為最上。”與他同時的張彥遠說他:“工畫山水,體涉古今”。即是說王維的山水創作既用傳統的青綠畫法,也用剛興起的“破墨”畫法。而同時進行水墨探索的還有張操、鄭虔、盧鴻、項容、王洽等眾多畫家,說明水墨畫己盛極一時。水墨畫的表達形式也呈多種狀態。張操“唯用禿筆,或以手摸絹素,或手握雙管一時齊下,毫飛墨噴”,捽掌如裂。畢宏“不皴,大青和墨,大筆直抹。”韋偃“墨線勾描,略施淡彩。線條有轉、曳、頓,挫、輕、重、速、緩之別,”皴法己初步形成,“山石用線勾后,皴擦、點、染、石質感強”。“山以墨斡,水以手擦。”“項容用墨獨得玄門”。王洽善能潑墨成畫,時人皆號為王潑墨,以頭髻取墨,抵于絹畫,或揮或掃,隨其形狀,為山為石,為云為水,圖出云霞,染成風雨,宛若神巧,俯觀不知其墨污之跡”。③這樣,山水畫的藝術表現形式己從青綠金碧一統畫壇的狀態下迅速演化。通過畫家們的大膽創造,山水畫的各種技潔語言至此己基本完善。可歸納如下:(1)從制作程序看:從繪畫時間的長短,制作的精細,視覺與藝術效果的不同,青綠山水稱為工筆畫,水墨山水稱為寫意畫。(2)從材料的運用發揮看:已有作色山水,淡彩山水,水墨山水,潑墨山水,指墨山水等。(3)從用筆方面看:在傳統青綠山水中,筆的作用僅限于描勾線條,渲染著色,筆的潛力受到限制,水墨山水用筆勾、點、頓、挫、順、側、逆、拖,把筆的潛能充分釋放出來,不論新舊,連禿筆亦能發揮作用。(4)從用線方面看:由于筆的解被,筆的運行軌跡出現不同變化,線的表現力則不斷增強,大大豐富了線在山水畫中塑形造物的表現力。(5)皴的出現:皴是山水畫重要的語言因素,它的成功創造具有多重意義:表現物體的質感;表現物體的光感;是筆墨語言的載體和體現畫家精神與心理狀態的符號。

唐代山水技法的創造,還表現在創作中人與自然、置景布物。光感明暗、透視變化,筆墨語言等諸規律的總結并從理論上加以概括和歸納。如王維的《山水訣》說:“春夏秋冬,生于筆底,初鋪水際,忌為浮泛之山,次布路歧,莫作連綿之道。主峰最宜高聳,客山須是奔趨……”在《山水論》中又說:“凡畫山水,意在筆先。丈山尺樹,寸馬分人。遠人無目,遠樹無枝……此是訣也。石看三面,路看兩頭……此是法也。”這些“訣”與“法”是畫家們經驗的總結,創造的結晶。六朝姚最寫《續畫品錄》中,首提“心師造化”說,正確闡述了畫家與所表現對象之間的關系問題,唐代張操提出“外師造化,中得心源”,他結合姚最的觀點,在理論上更準確,更完整的闡明了創作中畫家反映客觀事物與主觀情感相聯系的心理過程,并上升為一種完整的藝術思想。這是對藝術創作規律認識的深化和理論的進步。成為與我國山水畫藝術相映成輝的精神財富,也是古代畫家身體力行的一項重要的創作原則。

三

畫家群的形成,風格的建立,多樣化的創造成果,說明山水畫己登上藝術的高峰。

理論的創建和技藝的完善為登上這個高峰奠定了堅實的基礎,這需要一大群畫家共同做出努力。其時,山水畫名手有如群山奪秀,萬壑爭流之觀,“蓋五代山水作家,不但繼武唐代,且有發唐人之所未發,成唐人之所未成者,名家之多不下數十人,要以荊浩,關同為領袖,山水畫自唐吳道玄、李思訓、王維一變之后,至荊關又一變也”④。山水畫發展的要求,繪畫實踐的錘煉,己為攀登高峰造就了代表人物。

荊浩經唐末至五代,承上啟下,歷跨二朝。水墨山水的突進,技藝的演化,對他的啟迪是深刻的,他冷靜而不盲目,故能對前人的成敗得失作出準確的判斷。他說:“水墨暈章,興我唐代,故張操員外樹石氣韻俱盛筆墨積微,真思卓然,不貴五彩,曠主絕今,未之有也。王右丞筆墨宛麗,氣韻高清,巧寫象成,亦動真思。項容山人樹石頑澀,用墨獨得玄門,用筆全無其骨,然于放逸,不失元真氣象,元大創巧媚,吳道子筆勝于象,骨氣自高,亦恨無墨,項容有墨而無筆,吾當采二子之所長,成一家之體。”可以見出,他具強烈的上進心和使命感,更重要者,荊浩更有為藝術的獻身之心。他博通經史,但心靈高潔,摒棄一切功名富貴雜念,他說:“嗜欲者,生之賊也”。終生隱于太行洪谷,躬耕自食,全心致力于藝術探索。他在崇山峻嶺之中,面對大自然,以造化為師,面對真山寫生,達數萬本之多。“他一洗前習,別創新意。作山水氣勢雄橫,勾皴布置,筆意深然。成一家之體,稱唐末之冠。”⑤“他的山水畫是前無古人的,他開創了北方山水畫風格,這也標志著中國山水畫的成熟。荊浩的偉大處,還表現在他的理論成就上。他上追“傳神論”和“氣韻論”而又有新的創見,在《筆法記》中,他提出了“圖真”、“六要”–“氣、韻、思、景、筆、墨”,“四品”–“神、妙、奇、巧”,“四勢”–“筋、肉、骨、氣”,“二病”–“一日有形,二日無形”,等著名論斷。尤其是“六要”中筆墨問題的論述:“筆者,雖依法則,運轉變通,不質不形,如飛如動。墨者,高低暈淡,品物淺深,文彩自然,似非因筆。”這是荊浩對筆墨在山水創作中的本質規律的認識并含有豐富的內涵。筆墨是一種語言符號,畫家擇筆用墨,其思維狀態,精神情感,才氣稟性都作為一種軌跡由其顯示。筆墨為畫面物象塑造服務,為畫面整體氣韻服務。明代莫是龍說:“主人云,石分三面,此語是筆亦是墨。”而說此話的古人正是荊浩。因為在創作中,再巧妙的藝術構思,再精到的形象布局,都得靠筆墨去實施。荊浩所說的筆墨之義典型的標示了山水畫的文化特質。似乎可以說,筆墨是中國畫生命之起點和最后的歸縮,舍此便無法認識中國畫。荊浩的筆墨之論至今己一千多年而不衰,說明其影響之深遠。

荊浩的遠見博識,綜合創造精神,精湛的技藝和非凡的人格魁力,對后學影響是巨大的。畫史稱:“三家鼎峙,百代標程”三家乃指關同、李成、范寬。而關同是荊浩的入室弟子。李成、范寬皆學出荊浩。在北方山水畫家群中,荊浩起看核心作用。北方畫家群有著共同的藝術特征,即明顯的北方地域特色,長山大嶺,雄偉峻拔,呈雄健陽剛之美,給人以崇高之感。在技法運用上,剛性筆墨,多用斧劈、刮鐵皴法,用墨偏重,用水偏少。主要以筆墨皴擦塑造形象。但畫家之間的面貌,風格不同,各有創造。尤以范寬典型。范寬師荊浩而法學成,并入其堂奧,但他不滿足于此,嘗自我警示:“與其師與人者,未若師之物;與其師之物者,未若師之于心。”“他卜居終南太華山,遍觀奇勝,常危坐山林間,終日縱目四顧,以求其趣,發之毫端。”他的作品“落筆雄偉老硬,不取繁飾,寫山真骨,”故能自成一家。自王維在《山水論》說出:“石看三面,路看兩頭。”進而荊浩再說:“石分三面,路著兩歧”后,便促進了畫家運用筆墨去表現物體陽光感的創造性實踐。荊浩的《匡廬圖》其山體的光感明暗表達己是十分豐富。而將光感明暗的運用推上成熟高峰的當屬范寬了。對照現有的印刷品分析,其光感明暗的表達無一件筆法相同,墨色相類,光感一律之作。《雪景寒林圖》是范寬綜合運用多種光感明睛的代表作。該作以頂光為主,略用側逆光。其山石用線不多而有力,林木用線交錯而不亂;山頂無墨顯厚重,明晴轉折呈神妙。風流跌宕,絢爛之極,如仙境一般,其光感明暗的處理多變而統一,具極強的藝術感染力,實為古代山水畫用光之典范。《圣朝名畫評》說“范寬以山水知名,為天下所量,”也就不足為怪了。

南方山水畫家的代表人物是董源、巨然。董源,江西進賢鐘陵人。史書說他的山水有兩種面目,一是水墨類似王維,一是著色如李思訓。前者是他運用的主要技法。董源長期生活在江南;故其作品最能體現南方自然風光的特色。通過畫家的藝術再現,這一特色又明顯地從其作品中傳達出來,故其藝術特征為:鮮明的南方地貌特色,丘陵起伏,園潤平淡,呈溫和柔潤之美。柔性的線條。山頭林木多用點簇,解索、披麻皴法為主,用水偏多,用墨偏輕,以寫造型。在視覺上給人以溫雅清淡之感。沙門巨然是董源學生,其畫法與董源相類,但也有其新創。二人在當時其地位并不顯。董源、巨然的崇高地位,宋代米芾的發現、宣揚最為著力,他在《畫史》中一再提出:“董源平淡天真,唐無此品,在畢宏上,近世神品,格高無比。”其后,畫名日盛,影響所及,直指元明清三朝。明董其昌把董源的畫稱為:“無尚神品,天下第一”。話有些過頭,但說明董源影響之大。

除南北兩大風格特征外,其時尚有許多畫家的藝術風格介乎兩者之間,或以某一風格為主而借鑒融入其它風格成份。風格的多樣化,不同形式語言的完善,技法的成熟運用,都體現出當時畫家們強烈的創造意識和山水畫旺盛的發展狀況。更證明山水畫己登上我國山水藝術的高峰。

四

從歷史的角度考量,不同時代都有其不同的特征和審美需求,并由此造就出不同的藝術形態。但從藝術發展的要求而言,其創造精神應是第一位的。在這種精神的激發下,創造出有別于前人的山水畫藝術,這是我們考察古代山水畫家創造歷程的出發點。

在當今,“創造”等辭匯使用概率之頻繁超過了歷史上任何一個年代。今天的社會與晉唐五代相比己有天壤之別。在信息時代,人們的生活態度,行為動機。精神面貌在發生著各種變化。處在這樣一個轉型時期,包括山水畫家在內都面臨著新的考驗與挑戰。為此,重新回顧古代山水畫家的創造經驗,追尋其創造精神,我們可以獲得許多重要啟迪。

1、山水畫自晉代濫觴成為獨立的藝術形式后,山水畫創作在理論上便有了它自身的規定性要求。即山水畫應是畫家對客觀自然的藝術表現,是情感的物化和精神世界的展示。我們從晉唐五代的山水畫中,不僅能體察到當時自然環境的外在形貌特征,更能體會到作品中潛藏的內在精神力量,并被這種力量所感動和震憾。而這種精神力量的追求,也正是山水畫創作中的優秀傳統。在藝術創作上,沒有涅槃的精神,便不可能獲得新的生命。作品中精神品格的融注,是人的精神力量的升華。這種精神力量的追求,當是山水畫創作的第一要務,所以古代才有對作品的品第之分。為著眼前利益而進行的所謂創作,烙印著物化社會的強烈印跡,人本身的氣息隱避到了作品的背后,作品顯露的只是虛假和矯情,何談精神力量了。精神品格的提升,應是畫家對時代脈搏的準確把握和畫家對生存家園的鐘愛與熱誠;是對自身藝術生命的珍視和對藝術規律的穎悟獨見,個性化的創造力體現于對大自然的認識里,藝術美的感染力潛藏于個性化的創造中。你要提升作品的精神品格,首先需要提升你自己的品格,這在當今,顯得更為緊迫。

2、我國古代山水畫家大都具有高深的學識,或精通經史,或作文吟詩,或詩、書、畫兼長,成為藝術史上杰出的人物。而一部山水畫理論史,便是他們學問人生的記錄和寫照。誠然,許多畫家的畫作今日已無從拜讀,但即使其留傳下的片言只語,亦可照見其學識思想的光輝和對藝術創作的真知卓見。學識水平是引發創造力的重要因素。具有了一定的學識水平方能做出明晰的比較和學術的判斷,從而避免創作上的盲目和重復。具有了一定的學識能力方能達成理論的探索和積累。而理論正是經驗的總結并成為新的實踐的前導。當今,山水畫作者之多,可謂畫壇之最。在許多作者看來,山水畫是最易而可學之事。書店買幾本畫譜,靡靡然窮日力以摹之,便可衍生出“作品”,這便是全部的學問。然而,我們應該認識到,當外在感知層己在不斷發生變化更新的今天,人們更重視新的探索和創造,也必定會向舊的認知模式提出挑戰。在前人作品范畫中體驗感受,必使畫面總以相似的結果而被不斷重復。而任何創造性思維的形成和深化,所有形式語言的綜合。更新與獨創,都是以學識水平作為支撐的;是人的主體精神與學識能力完美結合后的邏輯展開。

有人以為,筆墨技法是純屬技術性的東西,畫山水,只需將各種皴法等操煉純熟,終可成畫壇高手。不可否認筆墨技法中的技術性因素,在山水畫創作中也確實不可輕視。但從更高的層面分析,古代畫家發明的種種技法,卻是具有了高深學養之后,在創新意識摧發下的水到渠成的必然產物,其筆墨語言飽含著畫家的精氣神彩,正是畫家創造意識的結晶。

3、以造化為師,是我國古代山水畫藝術創作中的又一優秀傳統。親近大自然,認識大自然,是古代山水畫家的自覺行為。在強大的人格力量的激勵下,他們經受著人生的艱辛,生活的清苦,卻終生不悔。在漫漫歲月中體味著“秋毛冬骨,夏蔭春英,炎緋寒碧,暖日涼星,”然后“設奇巧之體勢,寫山水之縱橫。”在寂寞之境中出入風雨,卷舒蒼翠,“肇自然之性,成造化之功。”“所謂天際真人,非鹿鹿塵埃泥滓中人所可與言者”。⑥他們的山水作品筆妙墨精,格高思逸,這是他們對大自然真體驗、真性情的流露,故觀賞其作品讓人情思激蕩,意興無窮,具有強烈的藝術感染力,究其原因,正是一個“情”字。當畫家把真情溶匯于山川景物之中,其創作必然洋溢著畫家的真實情意,然后才能化機在手,不為先匠所拘,游于法度之外,出現新的藝術創造。以為山水畫是極其簡單容易之事,不需接觸大自然,無需體驗生活外出寫生,只對著他人的作品照抄拼湊,這樣的山水畫雖則可進入市場,但卻缺少必要的鮮活感,故難以觸動觀者購畫的心弦。“筆墨本無情,不可使運筆墨者無情。作畫在攝情,不可使鑒畫者不生情”。⑦正道出了古代優秀山水畫家作品中的神髓。朱熹有言:“問渠那得清如許,為有源頭活水來。”山水畫的源頭自然在青山綠水之間,美麗的圖畫,動人的畫卷都藏在那里,愿有志者趨而取之。

注釋:

①鄭午昌《中國畫學全史》40頁,上海書畫出版社1985年版。

②③陳傳席《中國山水畫史》71頁、115頁,江蘇美術出版社1988年版。

④⑤沈子丞《歷代論畫名著匯編·五代繪畫概論》47、48頁,文物出版社 1982年版。

⑥⑦惲正叔《南田論畫》、《歷代論畫名著匯編》330, 331頁,文物出版社1982年版。