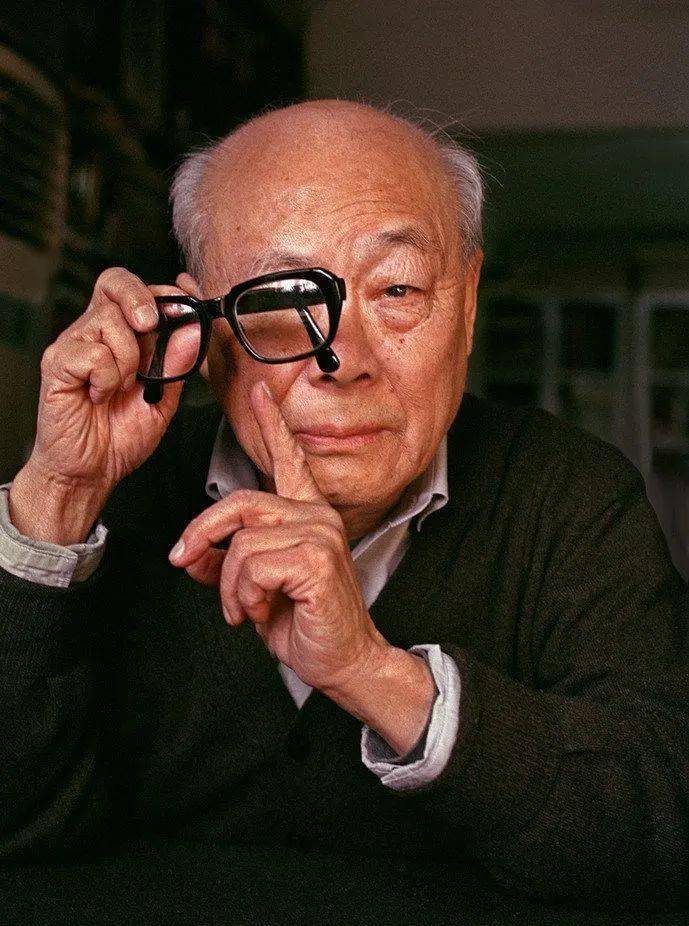

歐陽(yáng)中石教學(xué)生:教做藝術(shù),更教做人

“文心書(shū)面。”歐陽(yáng)中石先生的第一批書(shū)法博士生、碩士生,首都師范大學(xué)中國(guó)書(shū)法文化研究院葉培貴教授這樣說(shuō),這也是歐陽(yáng)中石留給學(xué)生們的珍貴精神,“先生就是希望我們能夠通過(guò)書(shū)這種形式,深入到中國(guó)傳統(tǒng)文化的核心里面去。”

葉培貴回憶起初見(jiàn)歐陽(yáng)中石先生時(shí)的場(chǎng)景仍然記憶猶新。彼時(shí)歐陽(yáng)中石剛剛開(kāi)始在首都師范大學(xué)招收碩士研究生,當(dāng)時(shí)在北師大讀書(shū)正準(zhǔn)備考研的葉培貴慕名而來(lái)。

起初,葉培貴有些擔(dān)心,歐陽(yáng)先生會(huì)不會(huì)受到當(dāng)時(shí)風(fēng)氣的影響,招生時(shí)優(yōu)先考慮本校的學(xué)生。于是,他做了一件現(xiàn)在仍然會(huì)自嘲“愣頭青”的事,他找到歐陽(yáng)中石先生,直截了當(dāng)?shù)貑?wèn)道:“您現(xiàn)在有沒(méi)有中意的學(xué)生,如果有我就回去了,如果沒(méi)有,我就回去‘玩命’。”

后來(lái),歐陽(yáng)中石先生笑著看了葉培貴十幾秒鐘,肯定地回答道:“你只要能考上,我一定要,我是敞開(kāi)門(mén)辦學(xué)的。”這就是歐陽(yáng)中石先生留個(gè)葉培貴的第一印象,“一個(gè)特別敞開(kāi)胸懷的人。”而在之后的學(xué)習(xí)生活中,葉培貴也愈發(fā)地從老師的言行中印證了這一印象。

1993年,歐陽(yáng)中石向國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)申報(bào),在首都師范大學(xué)設(shè)立美術(shù)學(xué)(書(shū)法藝術(shù)教育)博士點(diǎn),先生成為了全國(guó)第一位書(shū)法專(zhuān)業(yè)博士生導(dǎo)師。

歐陽(yáng)先生聘請(qǐng)專(zhuān)家組建了書(shū)法方向博士考試咨詢(xún)委員會(huì),并在1994年確立了書(shū)法方向博士招生和培養(yǎng)上的“文化”屬性,標(biāo)志著書(shū)法在現(xiàn)代教育和學(xué)術(shù)體制中初步確立了地位。

但就在這時(shí),一直在為書(shū)法學(xué)博士點(diǎn)忙碌的歐陽(yáng)中石先生卻病倒了。66歲的他突發(fā)腦溢血,留下兩眼右側(cè)盲視的后遺癥。即便這樣,他憑著堅(jiān)強(qiáng)的毅力,堅(jiān)持鍛煉恢復(fù),堅(jiān)持寫(xiě)字。

同時(shí),歐陽(yáng)中石先生派出了兩支隊(duì)伍,一支往南,一支向北,向浙江美院(后為中國(guó)美術(shù)學(xué)院)等率先招收書(shū)法碩士生的高校“求教”如何能把博士點(diǎn)辦得更好。

1995年,首都師范大學(xué)正式招收書(shū)法藝術(shù)專(zhuān)業(yè)博士生。為了公正,歐陽(yáng)中石先生將命題權(quán)和最終決定錄取的權(quán)利都交給了書(shū)法方向博士考試咨詢(xún)委員會(huì)。

“經(jīng)師易求,人師難得。”師生之誼持續(xù)了三十余年,葉培貴發(fā)出了這句感慨,先生教的,不僅僅是知識(shí)和藝術(shù),更是做人的品德。類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn),中國(guó)第一位書(shū)法女博士、歐陽(yáng)中石的學(xué)生,首師大中國(guó)書(shū)法文化研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師解小青教授會(huì)用另一個(gè)說(shuō)法來(lái)表達(dá)。她說(shuō),歐陽(yáng)中石先生經(jīng)常把德與藝比做天平兩端的砝碼,只有德高了,藝才能有分量、沉得下去。

解小青說(shuō),曾經(jīng)有人稱(chēng)呼歐陽(yáng)中石先生為“大師”,先生卻開(kāi)玩笑地自謙說(shuō),“老”比“大”老得多了,所以他比大師厲害,“我不是大師,我是老師”。

歐陽(yáng)中石先生當(dāng)過(guò)小學(xué)教師,后來(lái)一直當(dāng)?shù)搅瞬┦可鷮?dǎo)師,做過(guò)我國(guó)現(xiàn)行學(xué)制下幾乎所有學(xué)段的老師,鑄就了一段作為教師的職業(yè)傳奇。他很看重老師這個(gè)稱(chēng)謂,覺(jué)得自己就是個(gè)“教書(shū)匠”,從來(lái)也不承認(rèn)自己是大師。

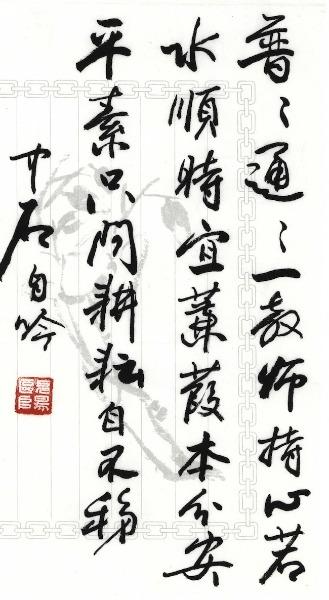

從后生晚輩的角度來(lái)看,這首《中石自吟》正是先生的境界:“普普通通一教師,持心若水順時(shí)宜,蒹葭本分安平素,只問(wèn)耕耘自不移。”耕耘不移,“只問(wèn)耕耘,不求收獲”也是歐陽(yáng)中石先生經(jīng)常掛在嘴邊的話(huà)。

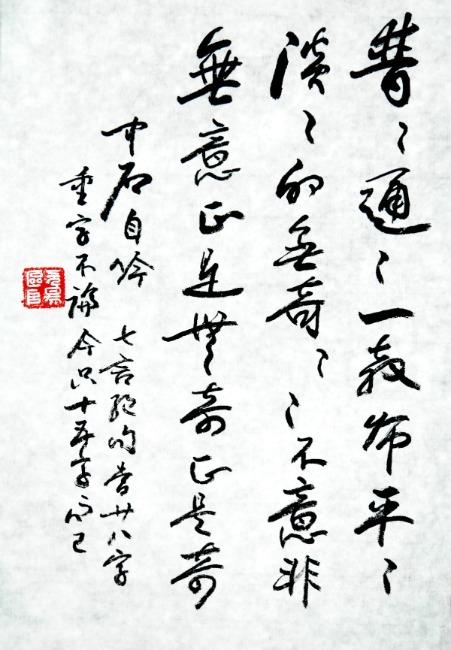

《中石自吟》的另一個(gè)版本,釋文:普普通通一教師,平平淡淡的無(wú)奇。無(wú)奇不意非無(wú)意,正是無(wú)奇正是奇。

如今,葉培貴在教導(dǎo)學(xué)生的時(shí)候經(jīng)常會(huì)講起他跟老師相處的瞬間,其中讓他記憶十分深刻的,就是歐陽(yáng)中石先生給他的老師,北京大學(xué)哲學(xué)教授張岱年先生題寫(xiě)全集封面的故事。

一般來(lái)說(shuō),全集封面沒(méi)有敬稱(chēng),只稱(chēng)“某某全集”,但是,歐陽(yáng)中石提供給出版社的字,卻是“張岱年先生全集”。出版社來(lái)人詢(xún)問(wèn),歐陽(yáng)中石先生答曰,你們做封面的時(shí)候可以不用這兩個(gè)字,但是我作為學(xué)生,如果寫(xiě)的話(huà),必須這么寫(xiě)。

作為長(zhǎng)輩,歐陽(yáng)中石先生留給后輩的印象也十分深刻。王月彤是葉培貴的學(xué)生,算是歐陽(yáng)中石先生的再傳弟子,她說(shuō),2013年她剛讀研一時(shí),歐陽(yáng)中石先生身體狀態(tài)尚佳,還會(huì)出席活動(dòng)。作為后學(xué),她經(jīng)常陪同老師們參加活動(dòng),還會(huì)幫歐陽(yáng)中石先生牽紙。即便是這樣不多的接觸和交往,當(dāng)時(shí)已經(jīng)年近九十高齡的歐陽(yáng)中石先生也會(huì)記得他們這些后學(xué)的名字,會(huì)和藹地問(wèn)他們生活學(xué)習(xí)的狀況,也會(huì)指點(diǎn)他們的作品。“就像爺爺那樣平易近人,沒(méi)有一點(diǎn)架子。”王月彤說(shuō)。

談及先生的離去,葉培貴直言,甫一將歐陽(yáng)先生的訃告發(fā)出,他是崩潰的,因?yàn)樵僖矝](méi)有近到先生身前的機(jī)會(huì)了,但漸漸的,他卻釋然了:“先生教我們做人、做事、做學(xué)問(wèn)、做藝術(shù),我的身上永遠(yuǎn)打上了他的印記。這種印記是鮮活的,會(huì)永遠(yuǎn)在我心里,在我們的身上流傳下去。”

學(xué)生王月彤也說(shuō),跟隨老師學(xué)習(xí)的時(shí)間越長(zhǎng),越會(huì)覺(jué)得老師和歐陽(yáng)中石先生很像。這,就是傳承的力量。如此看來(lái),歐陽(yáng)中石先生留給后學(xué)的,不僅是書(shū)法或者京劇上的高水準(zhǔn)藝術(shù)作品,更是一種代代相傳的精神。

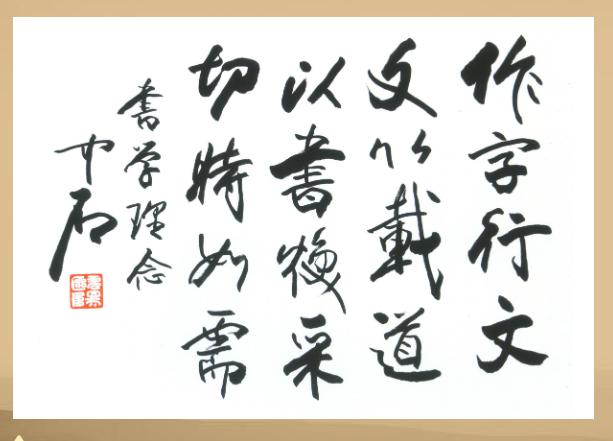

歐陽(yáng)中石提倡的書(shū)學(xué)理念,釋文:作字行文 文以載道 以書(shū)煥采 切時(shí)如需