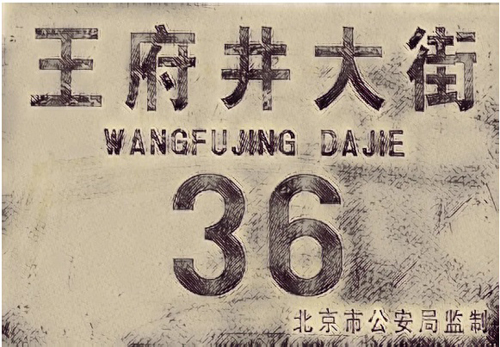

王府井大街36號史記——中國出版業第一文化地標那些年那些事兒

“王府井大街36號”,是建國以后誕生的一個文化地標,是一個半世紀以來,古今學術文化精品和字典辭書傳播的核心文化高地。“王府井大街36號”這個名字從何而來?它何以成為我國文化界、學術界所景仰的圣殿?本文作者盧仁龍,用他溫暖有力的筆觸,敘寫他與“王府井大街36號”的那些年那些事,帶我們跨過歲月的階梯,一同走進這座文化傳承與構建的最高殿堂。

“王府井大街36號”——一座文化地標的興起

“王府井大街36號”,是建國以后誕生的一個文化地標,是包括北大在內的文化界、學術界所景仰的殿堂,是一個半世紀以來,古今學術文化精品和字典辭書傳播的核心文化高地。

“王府井大街36號”位于王府井大街北口,北側是首都劇場,往南邊200米是一東正教堂。原來為王府大街64號,是新中國成立初期,國家為“中國文學藝術界聯合會”建造的辦公場所。“文聯大樓”落成于1956年,是一棟青磚西式丁字樓建筑,主立面坐東朝西,總面積為七八千平米,五層大樓,含有地下一層。

1965年,王府井改為“人民路”,1971年,為了承接和完成毛主席重視的國史《二十四史》整理工作的推進與出版的具體落實,以及《現代漢語詞典》的定稿,中央決定將中華書局和商務印書館合并為一個單位,已經解散的文聯機構其所用大樓交中華書局和商務印書館使用,從原辦公地翠微路遷入這棟大樓,地址是“人民路36號”。

1978年,人民路復名王府井大街。1979年,兩大機構經歷了八年共署合并后,經國家批準,恢復獨立建制,并進行出版分工:中華書局承擔古籍整理與傳統學術文化,商務印書館承擔西方學術的引進與翻譯、字典辭書的出版。從此,兩大出版機構在各自規定的領域里得以重建。于是我們就看到,兩大出版機構所有出版物上同時出現一個醒目的地址“王府井大街36號”。

自七十年代起,大樓正面懸掛著由郭沫若題寫的“中華書局”、“商務印書館”兩個白底藍字的匾額,左右并列。

中華書局和商務印書館兩家機構一直合署辦公到1997年,期間,中華在一、二樓,商務在三、四樓,五樓及頂樓部分共用(部分改為兩家單位的生活用房)。1998年底,中華書局遷入太平橋西里38號,“王府井大街36號”就完全成為商務印書館獨立的辦公場所。

這棟作為新中國第一批建設起來的辦公大樓,墻體都是用青磚、平直雙排的,比其他一般普通建筑要厚一倍,用材是當時一般建筑至少兩倍甚至超過兩倍以上。主樓中有一個相當規模且帶舞臺的大禮堂。大樓每層空間都很高,走廊十分寬敞,給人視覺上的敞亮與舒適,勝過新建的各類公共建筑。自建成以來,只有商務印書館創業一百周年館慶時內部裝修過一次。

今天,我們走進這個有多層臺階的大樓,外表看上去沒有多大的改變,依然保持原樣,有厚重之美,雅潔之感。在二十一世紀之前,這棟大樓可能是中國出版業最大規模的辦公場所了。

傳承歷史接續未來,鑄就最高文化學術殿堂

“王府井大街36號”,是四十年來一座萬眾矚目、輝煌燦爛的學術文化最高殿堂。

一個地名及大樓并不重要,比比皆是,但能成為文化勝地乃至文化殿堂則是一個機遇與創造。編輯隊伍在1971年陸續從湖北咸寧干校開始歸隊,包括中華書局老領導金燦然、宋云彬,老編輯楊伯俊、傅彬然、劉起釪、儲斌杰,集聚在“王府井大街36號”樓。由著名出版家陳原先生負責兩個出版機構的領導工作。第一批是整理《二十四史》的核心團隊和《現代漢語詞典》修訂本編輯團隊,開始從翠微路來此上班。他們是啟功、張政烺、王仲犖、唐長孺等老先生,從北大及全國各地文革前分配到中華、商務的年輕一代也開始重拾業務。但隨后八年,眾所周知的原因,老專家或故去,或拋荒不用。除《二十四史》項目因為要全套出版,工作比較緊張忙碌外,其他的一直也沒有多少動靜。商務承擔編印了一批外國史與翻譯著作,白皮書,僅供內部發行。

1973年春點校組部分學者與中華書局工作人員在北京王府井大街36號中華書局樓頂合影。啟功先生親筆。中華書局供圖

以1979年標注“王府井大街36號”作為產品地才真正開始新的時代。中華書局推出眾所周知的《二十四史》、《十三經注疏》、全唐詩,古典詩文集、名家學術專著《古代漢語》教材及《文史知識》月刊;商務印書館推出《現代漢語詞典》(正式版)、《漢譯世界名著叢書》、《辭源》、各類外語詞典、外語讀物,許國璋《英語》教材、《英語世界》月刊等。這些產品,如水銀瀉地一般,發行到全國各地,為滿足全社會一時書荒、大學教材提供、發揮了獨一無二的作用,并以嚴謹、高規格的文化學術產品而著稱于世。從此,“王府井大街36號”一時成為全國讀書人的文化燈塔,源源不斷推出的中外經典的產品,填充著每個讀書人的書包、案頭空間。可以說,當年的社會科學工作者,他們所讀、所用的書籍,絕大部分都必印有“王府井大街36號”這行小字,包括使用最廣泛的《新華字典》《現代漢語詞典》的每一冊書上都有。

就這樣,“王府井大街36號”從一個出版物通訊地,變為作者、讀者的文化驛站,成為廣大讀者心目中的文化圣地。她在出版物上的出現頻率之多,可能只有《人民日報》上“金臺西路2號”這幾個字可以相比。現在作為商務印書館總館辦公地,各分機構編輯出版物依然寫著“王府井大街36號”。在可以預見的將來,“王府井大街36號”這個地址應該都會持續出現在商務印書館的出版物上。

文化殿堂的建構是有分量的作品與知名的作(譯)者所壘成的。如果打開兩家機構的書目,就會發現古今中外一流的學者、作者、譯者占據著最大份量,換言之,幾乎所有的一流學者大師都為此奉獻了最精彩的著譯、名家名譯。

今天、今后相當一段時間也可預見的是,學術界、文化界有自信和成就的人,無不希望能躋身這兩個文化殿堂,出版自己的代表作為盼、為期。是啊,作為學者、文化人,誰又不愿和大師比肩共舞呢?

在我曾經所接觸的作者中,無論是取得多么高的成就和影響力的名人,他們對自己的作品在這兩家機構出版都懷著謙卑和誠懇之心,甚至擔憂,一旦雀屏中選,則無不頷首稱慶,心中釋然。我親歷過的王利器先生大部分著作,顧廷龍先生、徐梵澄先生、錢鐘書先生手稿,李學勤先生作品,厲以寧先生詩詞集,臺灣嚴靈峰先生作品,無不如此。

這座輝煌的學術殿堂,數十年來,推出的出版物受到一代又一代的的讀書人樂求、贊譽。嚴謹的學者,在自己的著述中,對學生的培養中,最突出并強調的就是“中華版”“商務版”,這已成為中外學術界的共識與標準。在出版繁榮的今天,兩家機構的出版物很少受到物議。文化的力量和學術尊嚴,在“王府井大街36號”得以彰顯、弘揚、光大。完全可以說“王府井大街36號”承續了歷史,接續著未來,最終鑄就出人們心目中最高大、最莊嚴、最敞亮的學術殿堂,因為那是這個時代無數精英共筑的豐碑。

“王府井大街36號”作為標志性的文化符號,它代表著一個時代學術出版的最高標準,自然成為中國現代知識分子心目中最向往和自豪的地方。當人們有機會走入這個大樓,或者收到來自“王府井大街36號”的信函,甚至一冊心儀的書,都會產生一種獨有的快樂和滿足,乃至無以言衷的自豪感。

中華書局十年歷練,碩果累累感念于心

“王府井大街36號”是半個世紀以來,中國出版從業者最令人稱道的文化與學術的樂園。自七十年代以來,這里堪稱是中國學術界來往最為密切和出版界人才最為集中的地方。

為提供文化精品的作嫁衣者是這兩大機構中幾代編輯及出版人,就我所見所知,我們的這些編輯師友絕大部分都是學有專長,甚至為行業內出類撥萃的學者,從事產品生產的人,也都是精通業務或從業數十年的專家。

在這兩大機構中,為學術界、文化界眾所周知的人物數以百計,在《商務印書館一百二十周年大事記》(2017)和《中華書局百年大事記》(1912)中都可以檢索到其名。如果你有興趣翻看,一定會十分驚訝,諸多名震中外的學者,曾在這棟大樓內工作、奮斗過。當然也會發現,在數以百計的名單中,全國各地、全社會文化行業乃至全世界具有影響力的人士是從這里走出。

專業的訓練與發展平臺對一個人的發展起著至關重要的決定作用。我深感在這兩者之間均有最多的受益。開始受恩于導師楊明照先生的培養而奠定我專業所長,而工作第一步邁入中華書局這個大平臺,更是人生的第一次飛躍。

我與“王府井大街36號”的緣分可以追溯到大學讀書時代,研究生階段因為專業方向是古籍整理,所讀的絕大部分書是中華書局出版的,每天離不開手的《辭源》(當時正在陸續分冊出版),這些書上都印有“王府井大街36號”。

1987年7月底,二十四歲的我有幸受到中華書局副總編陳金生先生的邀請,從成都來到北京,登上了中華書局這個大舞臺。記得報到之前,我已經將物品發送到“王府井大街36號”,記得電報掛號是6454。入職中華書局,我被分到陳金生先生分管的哲學編輯室,開啟了我生活與工作的第一個文化里程。中華書局十年的經歷,給我滋養、培育,盡管那段時期正處于古籍出版之低谷,但我所獲得的經驗和人脈是常人無法比擬的,而且許多經歷都是“王府井大街36號”獨有的。

首先是接觸到中華書局幾代編輯,名家人才眾多,而且幾乎個個都是專家,如近代史權威李侃先生,古史專家趙守儼先生,文學史大家周振甫先生、傅璇琮先生、程毅中先生,古文字學專家趙誠先生,中外研究史專家謝方先生等,以及北大文獻專業文革前三屆、改革開放后三屆多半在中華,這批人才所受到的專業訓練和具體工作結合,加上敬業精神,所形成的學術文化力量是巨大的,而且和我們這些晚輩均以同事相稱,不像學校有師承門徒輩分,互相幫助,對我而言,獲益無法形容。

其次是中華書局有一個不為外人知、收藏十分豐富的圖書館,樓上的商務印書館圖書館也很豐富。對面又有中科院圖書館,北京圖書館與故宮博物院圖書館也相距不遠。舉例來說,我一個人就可以使用兩套道藏(一套精裝,一套線裝),一套放家,一套放辦公室,作為編輯加工《云笈七籤》等工作而用。我到局的時候,主管這個圖書館的先是后來成為專家的老干部、福建人方南生先生(出版有點校本《酉陽雜俎》),之后是北大圖書館專業畢業的南麗華女士、梁靜波女士。一次,方南生先生想讓我看元版的《通鑑紀事本末》,結果掌管之人未上班,就沒看成,之后也沒有再續前緣。

第三,和作者的聯系,來稿的處理以及各路神仙的往來,讓人感到完全是進入一個神仙世界。如王世襄先生,一不留神就騎著自行車來了,有時還帶著騎伴——故宮的朱家溍先生。辦公室坐一會就走,也沒什么事。北大哲學系的樓宇烈先生,因為《中國佛教思想資料選輯》連續做,他會定期來取校樣。《讀書》雜志的趙麗雅(揚之水)女士是個書癡,凡中華出的書籍必讀,讓我們內部七折代購(我離開后她又找到了新的代購方)。只有陳鼓應先生來時比較特別,有車、有司機幫著搬書。

此外,更為難得的是,我們同批入職的有十五人,均是從各地高校來的不同專業人才,也是中華首次大批從非北大文獻錄用(只錄了北大一人),和同一樓的商務年輕編輯群體也相處甚歡,加上前幾批從北大文獻專業分來的二十多位,共同工作生活,所以大家無論是生活、工作都其樂融融。

在這個舞臺上,我雖然沒有機會表演,但卻作為一個編輯,十年間,編發了《新編諸子集成》《清人十三經注疏》兩大系列其中的一些古籍經典之作,包括《管子集校》《顏氏家訓集解》《墨子校注》《鹽鐵論校注》《抱樸子外編校箋》,策劃啟動了《道教典籍選刊》,還編輯了一些重要的學術著作,如《古佚書輯本目錄》《周秦漢魏諸子知見書目》《老子臆解》《孝經譯注》。不過,我最多的工作是審讀來稿,受部門主任梁運華先生器重,承擔哲學室幾乎所有來稿審讀,之后寫成審讀意見。十年間,至少寫了數十份,每一份至少千字以上,應該還保存在中華書局檔案中。這項工作在梁運華先生嚴格要求下,每一種書稿都要下功夫,因為,幾乎每一部書稿都是作者一生的心血,但我們又必須按中華書局的要求與標準,提出完全可信的意見。如我退過潘雨庭的著作,還有些作者的作品有價值而不完整,如李永晟先生點校的《云笈七籖》。正是這些工作的推動,我在十年間,發表了幾十篇學術論文,同時也成為了一個作者。

我在這個文化學術樂園,得益于寬松的管理環節,十年的歷練,讓我獲得前所未有的文化營養,包括學術、見識、工作經驗,得以成長。此事唯有感恩,感念終生。

攜手商務二十載,文津永流芳

1997年底,中華書局從“王府井大街36號”搬到太平橋西里。盡管新的領導班子全體人員專門與我交流,但我受時代的影響和個人原因,給班子留下一份長達萬字的發展策劃方案,選擇離職,時年三十四歲,正是王云五執掌商務印書館編譯所的年齡。從此,我開始在體制外從事出版工作至今,已三十三年了。

1998年,我離職中華書局,加盟社會力量投資的大型文化出版工程——《傳世藏書》,因為也是古籍出版,我首先曾力促與中華書局的合作,因各種原因未果,但諸多的老專家、老編輯都積極支持參與,如王文錦、陳金生、許逸民、梁運華諸先生都是《傳世藏書》點校者。我的老領導,中華書局總編輯傅璇琮先生是總主編之一,也是對我參與新事業的最大支持。

大約在1999年,當時年青的編輯室主任常紹民兄同我講,古籍出版這塊一直沒有恢復,可以合作從《傳世藏書》選擇出單種,并冠以商務印書館原有品牌《國學基本叢書》推出。這自然是好事,商務印書館總經理楊德炎先生十分支持,迅速簽約合作,又拔選出專門的辦公室兩間。就這樣,不到兩年時間,我又以一種“身份”回到了“王府井大街36號”。

2002年,我開始籌劃影印出版文津閣《四庫全書》,剛剛萌發此議,商務印書館常紹民兄熱切相邀,與商務一起完成大業。我們馬上就找楊總談合作此事。楊總當機立斷,《四庫全書》出版是商務前輩沒有做完的事,做完是我們的責任,如果實現,我這一任就可以做到兩件事:一是把《新華字典》發行量超過《圣經》世界第一,還有就是出版人類歷史上規模最大的書——《四庫全書》。楊總還十分關切地對我說,你曾是中華書局的人,不要有顧慮和我們合作而沒有給中華書局,大家都是一個樓的朋友。這個苦事、難事讓我們一起做吧!

經過兩年的籌備,2004年,在得到國家有關批復后,我們合作成立了商務印書館《四庫全書》出版工作委員會,商務印書館在辦公大樓配設項目辦公室(專門挑選108室),安排專門班子合作,“王府井大街36號”又成為我行走的落腳點。2005年年底,首套文津閣《四庫全書》影印本問世,商務印書館為此在大樓二層最好的位置,用近百平米的空間,設“文津廳”,專門展示這一成果。

值得一提的是,“王府井大街36號”大樓內布置有“二廳一室一齋”,另一廳是“新華廳”,以“新華字典”冠名,主要用于館務重要會議。面積與“文津廳”大小相近,文津閣《四庫全書》影印本完成首次工作會就在這個廳召開。“一室”為館史陳列室,是利用一處不可作辦公場地的過道空間,“一齋”則為菊生齋,為紀念商務印書館創始人張元濟(字菊生)而設。

“文津廳”內空間高大,氣勢恢宏的一墻排開36組專制的紅木書柜。這些書柜都是由時任副總經理的江遠先生專心請人設計、督辦的,每組書柜上都雕刻著“文津閣四庫全書”與“商務印書館”,這實際上也體現了一種領導人氣概。每組書柜庋藏著“十二合一”與“四合一二個版”全套及《清史資料匯編》等。其他三面墻,懸掛著名家題辭書法。東墻主位是任繼愈先生所題“文津閣四庫全書”墨寶,書柜對面是中華書局總經理徐俊兄,臺灣知名學者龔鵬程兄的題辭。自“文津廳”設立以來,就成為商務印書館的貴賓接待廳,凡領導視察、貴賓來訪,都是首站。關心、支持《四庫全書》的重要朋友來訪,我也是一一陪同參觀,十多年了,我每次走入“文津廳”,都有一種釋然與快慰之感。

隨著文津閣《四庫全書》各大版本與專題、單種的陸續推出,產品總量已近三千冊。“文津廳”,36組書柜總容量只能放二千冊左右(每柜三層,每層放20冊),只好外溢。在寸地寸金、辦公空間有限“王府井大街36號”,商務印書館歷任負責人,都將最好的位置留給了文津閣《四庫全書》。全館各部門,上下員工都是以最大的關注文津閣《四庫全書》新品。在“王府井36號”大樓附近,商務有第二辦公區(“王府井燈市口100號”),又設專門的“文津閣《四庫全書》新品展示區”,環境典雅,布置極其用心。《四庫全書》(典藏版)(200冊)及許多專題、單種、文創,均展示于此。

文津閣《四庫全書》原大全套三萬六千多冊推出后,當然無法騰出五百米以上,而且空間要求很高地位置來陳設。最后選擇在“王府井大街36號”大樓前面,商務印書館建立了“涵芬樓”,在這個完全對外開放的文化空間,二樓最主要的位置,部分陳列的就是文津閣《四庫全書》原大原架12個(全套120架),讓每一個步入“涵芬樓”的人,都可以領略,感受這一再生的文化國寶。

如今,“王府井大街36號”呈現出巨大的歷史輻射作用。印有“王府井大街36號”的文津閣《四庫全書》原大原函,2016年成功地進入故宮,恢復了文淵閣這一中國歷史、故宮文化坐標。用時任故宮博物院院長的話說,我們不僅尋回了失落的歷史,更是為五百年以后留文物。

在總經理于殿利的策劃與整合下,商務印書館和福建省海峽兩岸博物館合作,在福州長樂合作存設了全套文津閣《四庫全書》原大、原架、原函。令人感慨的是,于殿利兄在任內最后的時候,在疫情下成功展出。我們相信,這一地方文化地標不僅擁有了真正的靈魂,而且,通過與古今對話,兩岸交流,《四庫全書》將發生無法替代的價值。

近二十年間,得館方支持,除共有的《四庫全書》出版工作委員會外,我們還合作創建了商印文津公司、商務印書館南京分館。諸如,我們一道策劃,我負責輯錄創始人張元濟的詩——《涉園詩錄》,用雕版線裝方式問世,既是對張元濟的禮敬,也成商務印書館周年紀念的文化珍品。

總之,商務印書館歷任領導都視我為商務印書館之一員,商務印書館集體照里有我,我的員工也參加商務工會集體活動。就這樣,走到今年,未來也許可期。

希望過往一切,皆成序章,就我個人而言,十年在書局,近二十年與商務印書館近似合體。今后,仍會繼續不斷到“王府井大街36號”訪友、說事。再過三年,我就出入其中36載了。

最后,我有一個夢想,“王府井大街36號”如未來成為“商務印書館博物館”,或陳設全套文津閣《四庫全書》原大原架原函,最好是二者合一,那將是時代的榮光,歷史的永恒。

文末附上目錄:

“王府井36號”/盧仁龍著

目錄

序

前言

一輯:出版追尋

尋找現代出版史上的失蹤者——商務印書館創始人夏瑞芳

文化燈塔——《出版家張元濟傳》結語

文化圣人的背影——高夢旦往事六章

中華書局百年啟示錄

中華書局老編輯群譜最錄

學術巨匠 出版大家——傅璇琮先生學術研究文集題記

一位厚德載物的文化侍者——追憶出版家楊德炎先生

攜手同舟三十載——王濤別記

二輯:四庫感懷

一個皇帝的詩情與夢想——乾隆御制《四庫全書》詩文輯錄序

一位法國總理與《四庫全書》的不解之緣

西儒與使者——歐洲走進乾隆與《四庫全書》的故事

生命與精神的驛站——紀曉嵐與福建的文化情緣

任繼愈先生與《四庫全書》

九十年的追尋與夢想——《四庫全書》出版紀事

超越夢想 重塑輝煌——寫在《四庫全書》原大入藏故宮文淵閣之際

三輯:漫筆五篇

錢鐘書手稿(中文筆記)編輯出版小記

畫壇又譜廣陵散——《林紓書畫集序》

楊明照先生學術活動漫記

書為曉者傳——王利器生平與學術

真讀書種子——龔鵬程印象三記

后記

作者簡介:

盧仁龍,著名文獻與出版專家,長期從事古籍整理、道教、經學、文獻研究,享有盛譽。曾于1980年就讀四川大學中文系,師從“龍學泰斗”楊明照先生,并于1987年獲碩士學位。1987年至1998年擔任中華書局編輯,現任商務印書館四庫全書出版工作委員會執行主任、福建工程學院福建地方文化資源研究中心名譽主任、華民現代慈善研究院理事長、北京同道文化發展有限公司董事長、揚州國書文化傳播有限公司副董事長等職。參與民營最大出版文化工程:傳世藏書,策劃,投資影印文津閣四庫全書,著有經學,道教,出版史論著多種,點校出版古籍數千萬字。擔任清華大學等多所大學特聘教授。