宋詞故事:“奉旨填詞”柳三變

第二,豐富了詞的表現手法。

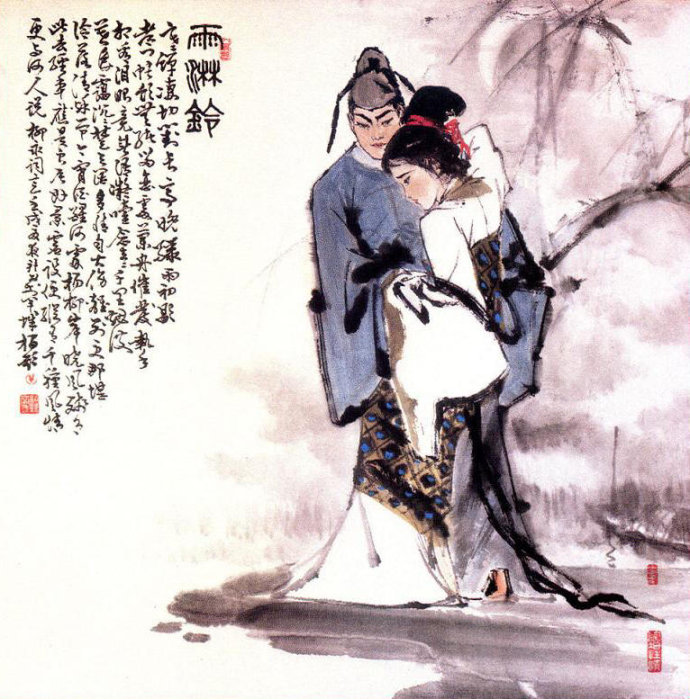

首先是善于鋪敘和首創了“點染”手法。所謂“鋪敘”就是從容敘事,這也是慢詞長調容量大帶來的好處。所謂“點染”本是畫家作畫的手法,所謂點染、設色。柳永將其用到鋪敘之中。所謂“點”,就是將要表達的情感、道理一語點出;所謂“染”,就是在此基礎上加以烘托渲染,時期使其情感更強烈,畫面更鮮明。柳永著名的詞作《雨霖鈴》在這方面運用得最為出色:

寒蟬凄切。對長亭晚,驟雨初歇。都門帳飲無緒,方留戀處、執手相看淚眼,竟無語凝噎。念去去、千里煙波,暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別。更那堪、冷落清秋節。今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風殘月。此去經年,應是良辰、好景虛設。便縱有、千種風情,更與何人說。

這是一首送別詞。寫于一位歌伎在分別時難舍難分的情景和別后的相思。在主題上與一般的離別詞別無二致,但在鋪敘和 “點染”上卻有創新和獨到之處。上片寫臨別時戀戀不舍的情緒,作者慢慢地鋪寫,緩緩道來:開篇“寒蟬凄切,對長亭晚,驟雨初歇”,不僅交代了時間、地點,而且就所聞所見烘托出一種濃重的凄涼氣氛。這里所寫的景象中已暗含了詞人的感情,而又同時為下片“冷落清秋節”的概括先伏一筆。“驟雨初歇”四個字意味著馬上就要起行,自然地引出下面對臨別時矛盾復雜心情的描寫。“都門帳飲無緒”以下六句特能顯示出柳永善于鋪敘的才華。“都門帳飲”,是指在京都的郊外設帳置酒送別,這是古人送別時的禮數,暗寫離別在即。“方留戀處”是不忍別;“蘭舟催發”是不忍別也得別;“執手相看淚眼,竟無語凝噎”是是不忍別也得別時還是不忍別。這兩句敘事之中又加描寫:臨別之際,一對戀人該有多少傾訴和叮囑,可是手拉著手,淚眼朦朧,你看著我,我看著你,卻連一句話也說不出來。無言勝過有言,正因為氣結聲阻,就更能見出內心的悲傷。“念去去,千里煙波,暮靄沉沉楚天闊”是最后還得別。一個離別場面,鋪敘得細膩。縝密,反復曲折,古今難有此例。另外,一個“念”字領起,由眼前依依惜別的實景描敘跳躍到別后的懸想和虛擬,開其下闕。在畫面上也有眼前狹偪之景,推展到煙波無際、遼闊空曠的江南。

下片緊承上闋的一個“念”,寫離別之后的孤寂傷感。“多情自古傷離別,更那堪冷落清秋節。”這三句,由個人的離別之苦而推及于一般離人的思想感情,俯仰古今,在難言的凄哀中去深沉地思索人們普遍的感情體驗。他與蘇軾在著名的中秋詞《水調歌頭·月夜懷子由》中“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全”截然相反,蘇軾表現的是一種人生的超脫和曠達,柳永強調的則是相思的悲苦和糾結。詞人越是把個人悲苦的離情放到歷史發展的廣闊時空中來咀嚼,就越加陷入深沉的感傷之中,并 讓讀者越發感受到那沉重感情的分量。“更那堪冷落清秋節”則使這種傷感和懷念又增添十分,因為秋天本來就是個傷感的季節。《紅樓夢》中林妹妹的《秋窗風雨夕》開頭不就是:“ 秋花慘淡秋草黃,耿耿秋燈秋夜長。 已覺秋窗秋不盡,那堪風雨助秋涼”。此人在此運用了“點染”手法:“多情自古傷離別”二句是“點”,點出要表達的情感,“今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風殘月”則是在此基礎上加以烘托渲染,使其要表達的別情更強烈,畫面更鮮明。這三句妙在詞人不寫情而寫景,寓情于景中。他不直接說自己酒醒之后如何寂寞孤凄,只是拈出在飄流的孤舟中所見所感的三種物象:岸邊的楊柳,黎明時的冷風,空中的殘月,心中那種凄哀悲苦的感情便充分地表現出來了。因此這三句被被贊為“古今俊語”,為歷代文人傳誦不衰。也成為柳詞的一塊招牌。據明代文人筆記蔣一葵《堯山堂外紀》記載:蘇軾有次問身邊的門客:“你們看我的詞比此柳永詞怎么樣?”其中一位門客回答說:“相公的詞,需要一個關西大漢,手拿銅琵琶、鐵錚鼓,唱‘大江東去’。柳學士的詞卻用一個十七、八女兒,手拿紅牙板,唱‘楊柳岸,曉風殘月’”。“坡為之撫掌大笑”(《堯山堂外紀》卷四十五)。《念奴嬌·大江東去》是蘇詞的招牌,豪放詞的代表作。在當時人們眼中,“詞乃艷科”只能敘兒女之情,心頭之事。門客說《大江東去》需讓關西大漢手拿銅琵琶、鐵錚鼓演唱,顯然有挖苦之意,所以曠達的蘇軾聽后才會撫掌大笑。這固然是由于這位門客詞學觀念的保守,不能理解蘇軾豪放詞的開拓性意義,但也說明在詩人眼中,即使是文壇領袖蘇軾,他的“大江東去”也遠不如“楊柳岸、曉風殘月”。“此去經年,應是良辰好景虛設”這兩句更推開去,愈想愈遠,愈遠愈悲。“便縱有千種風情,更與何人說?”這兩句照應到上片“執手相看”兩句,離別時是千言萬語說不出,離別后是千種風無處說,結構上顯得分外縝密。就在眼前與將來、現實與推想的對比中,把真摯深沉的情愛和凄苦難言的相思,表現得更加充分,在感情發展的高潮中收束全詞。

這首詞以時間發展為序,虛實相生,層層遞進,有點有染。結構上又回環照應,情景交融。確實是鋪敘中的佳作。

執手相看淚眼,竟無語凝噎