在天才詩人和政治強人之間:歷史微讀系列之高啟之死

不覺到君家

江南水鄉,花之海,春色無限美好。

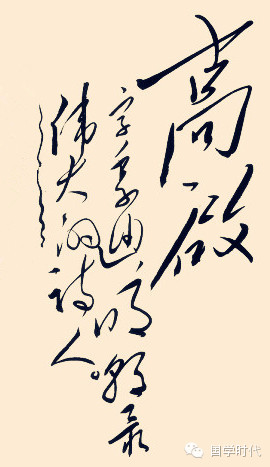

詩人高啟走在尋友的水路之上,隨手拈來一詩,揮灑出一段大好心情:

渡水復渡水,

看花還看花。

春風江上路,

不覺到君家。

這首題為“尋胡隱忍”的小詩,簡直就是一幅春野尋友圖。

好一個不知不覺,春風里、花海中的愜意和舒坦全寫出來了!

一個高傲且倔強的生命,如果真的能把自己埋在春天里,不出頭,不露面,嘴里心上一萬個服,那也算得上幸福了。

紀昀的隔空對話

高啟39歲即橫遭慘禍,連清代四庫館臣都在惋惜這個天才:行世太早,殞折太速。

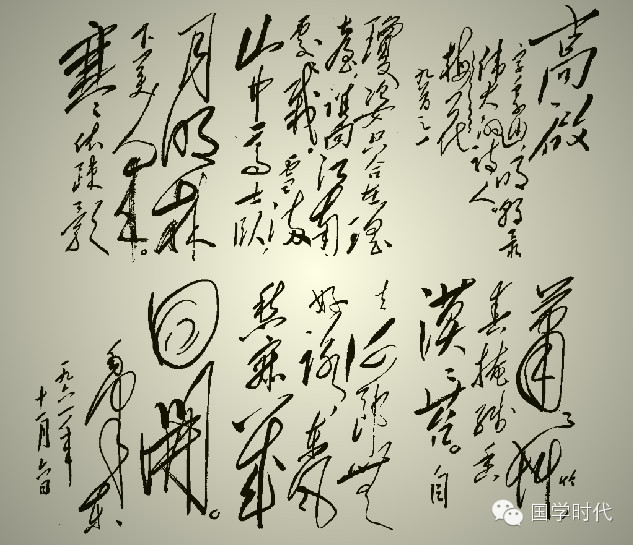

天才特絕的高啟在有限的生命里,除文和詞之外,單是詩歌作品就有二千多首。

紀昀主筆的《四庫全書總目提要》中如下評述:

(高)啟天才高逸,實據明一代詩人之上。其于詩,擬漢魏似漢魏,擬六朝似六朝,擬唐似唐,擬宋似宋。凡古人之所長,無不兼之。振元末纖秾縟麗(繁飾華麗)之習而返之于古,啟實為有力。然行世太早,殞折太速,未能熔鑄變化,自為一家。故備有古人之格,而反不能名啟為何格。此則天實限之,非啟過也。

讀這一段文字,我們分明可以感覺到紀昀動情了。

毛主席青睞《梅花詩》

1961年11月6日,毛澤東曾專門讓秘書田家英查找一首詠梅詩:

有一首七言律詩,其中兩句是:雪滿山中高士臥,月明林下美人來,是詠梅的,請找出全詩八句給我,能于今日下午交來則最好。

主席要找的這首詩,即高啟的《梅花九首》中的第一首:

瓊枝只合在瑤臺,誰向江南處處栽。

雪滿山中高士臥,月明林下美人來。

寒依疏影蕭蕭竹,春掩殘香漠漠苔。

自去何郎無好詠,東風愁寂幾回開。

在主席眼中,死于非命的高啟是“明朝最偉大的詩人”。為了更直接、更顯豁地表達自己的意思,毛澤東還特意在“偉大”的旁邊標出重點號。

單看這首詩,在句鍛字煉中不失飄逸和跳宕,詩人有不可遏抑的才情。

梅花孤獨,高傲,而不凄美,不自怨自艾。

詩人憐梅,惜梅,卻不心碎,神傷。

梅花的高潔堅貞,不就是詩人自己嗎?

在文史學者筆下,一般會在最偉大或是最大、最重要后面加上“之一”的話頭,不想(或者說不敢)把話說的那么絕對。

高啟在中國古代詩人中,也應該占一個重要的位置。但,清朝一直到現在,因為人們不喜歡明詩,順帶著也就把高啟詩的成就給汩沒了。

當然,這是不對的,不應該的。

主席是喜愛高啟的,毫不掩飾地去加以推美;而六百年前的朱元璋很討厭他,以至于痛下狠手——必須讓你死的難看!

為什么?

(未完待續)