唐詩故事:一字推敲

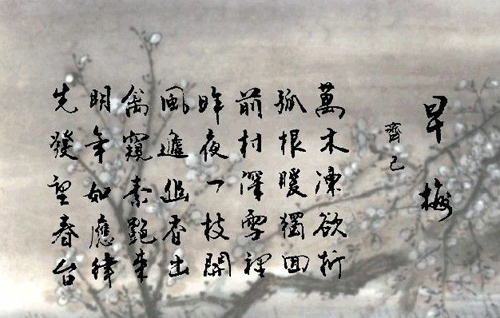

早梅

齊己

萬木凍欲折,孤根暖獨回。

前村深雪里,昨夜一枝開。

風遞幽香出,禽窺素艷來。

明年如應律,先發望春臺。

這是一首詠物詩。作者是唐末五代詩僧齊己。齊己(860-約937)俗名胡得生,晚年自號衡岳沙門。《宋高僧傳》卷三十載:“乃益陽人也”(今湖南益陽赫山區)。六、七歲時父母相繼去世,家境貧寒,7歲即替大溈山寺放牛。性穎悟,常年牛背作小詩,寺僧以為奇,勸其出家。先居大溈山同慶寺,后棲廬山東林寺。酷愛山水名勝,遍游終南、華山和江南各地。60歲以前大部分時間在衡岳道林寺、廬山東林寺度過,期間曾云游四方。晚年駐錫荊南龍興寺。一生除精研佛理外,致力于詩歌創作,是中晚唐與皎然、貫休齊名的三大詩僧之一,其傳世作品數量居三大詩僧之首。《全唐詩》收錄其詩作800余首,數量僅次于白居易、杜甫、李白、元稹而居第五位。其詩除禪林生活和登臨酬答等題材外,不少是反映晚唐和五代社會動蕩、戰禍頻仍、民生疾苦的現實主義之作,具有較深刻的思想內涵與積極意義,藝術上亦具鮮明特色,歷代詩人和詩評家多有贊譽。一生著述甚豐,有《白蓮集》、《風騷旨格》、《玄機分別要覽》等。

這首《早梅》以清麗的語言,含蘊的筆觸,刻畫了梅花傲寒的品性,素艷的風韻,并以此寄托自己的意志。其狀物清潤素雅,抒情含蓄雋永。

首聯即將梅花與“萬木”相對照以對比的手法,描寫梅花不畏嚴寒的秉性。在“萬木凍欲折”的嚴寒之下,梅花卻“孤根暖獨回”點明題意“早梅”之“早”。第二聯“前村深雪里,昨夜一枝開”,描敘出孤梅獨放的奇特有震撼的景象:山村野外一片皚皚深雪中,萬木凋零、北風呼嘯,一枝早梅卻迎風怒放。“昨夜“二字,說明昨天日間猶未見到,又暗點詩人每日對梅開的關注,和詩人因突然發現這奇麗景象而產生的驚喜之情。

第三聯“風遞幽香出,禽窺素艷來”,側重寫梅花的姿色和風韻。此聯對仗精致工穩。“遞”字,是說梅花內蘊幽香,隨風輕輕四溢;而“窺”字,是著眼梅花的素艷外貌,形象地描繪了禽鳥發現素雅芳潔的早梅時那種驚奇的情態。鳥猶如此,早梅給人們帶來的詫異和驚喜就益發見于言外。宋代林逋詠梅的名句“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏。霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合斷魂”(《山園小梅》)即使從這兩句化用而來。

末聯“明年如應律,先發望春臺。”則語義雙關,感慨深沉:表面上是希望梅花符合天道,明年此時,依然獨放。“律”是節令,一年十二個月謂之“十二律”,“應律”則是符合自然規律,按時開放。實際上暗中寄托詩人對功名事業的熱望與追求事業。這里“望春臺”既指京城,又有“望春”的含義。齊己早年曾熱心于功名仕進,是頗有雄心抱負的。史載其人“性放逸,不滯土木形骸,頗任琴樽之好”(辛文房《唐才子傳》)。其《劍客》詩:“拔劍繞殘樽,歌終便出門。西風滿天雪,何處報人恩。勇死尋常事,輕讎不足論。翻嫌易水上,細碎動離魂。”就有荊軻般的拔劍而起、以死投報知己的慷慨俠義自封。他的另一首《原上晚望》“倚杖聊攄望,寒原遠近分。夜來何處火,燒出古人墳。野勢盤空澤,江流合暮云。殘陽催百鳥,各自著棲群”亦在清潤平淡之外,高遠而冷峭。明人胡震亨評這兩首詩云:“齊己《劍客》詩,杰作也。‘夜來何處火,燒出古人冢’,非晚唐人無此詩思。(《唐音癸簽》卷八)由于生活道路坎坷,科舉失利,不為他人所賞識,故時有懷才不遇之慨。“前村深雪里,昨夜一枝開”,正是這種心境的寫照。自己處于山村野外,只有“風”、“禽”作伴,但猶自“孤根獨暖”,頗有點孤芳自賞的意味。又因其內懷“幽香”、外呈“素艷”,像屈原《橘頌》中所詠歌的既有“青黃雜糅,文章爛兮”的外表,又有“精色內白,類可任兮”內質的“后皇嘉樹”桔一樣,所以,他不甘于前村深雪“寂寞開無主”的境遇,而是滿懷希望:明年應時而發,在望春臺上獨占鰲頭,辭意充滿著自信和期待。齊己生活在晚唐五代,又是出家的僧人,但這首詩卻沒有絲毫頹廢萎靡的晚唐氣象,也沒有絲毫清絕枯寂的佛門意緒。它像一陣清新的風,撩起人們對于悠遠盛唐的緲緲記憶。

從以上分析可以看出,頷聯“前村深雪里,昨夜一枝開”中的“一枝開”是關鍵,即所謂“詩眼”。因為詩題是“早梅”, 梅花開于百花之前,是謂“早”;而這“一枝”又早于眾梅先開,更顯其早,可謂“東風第一枝”。頸聯則是對“一枝”進行形象的刻畫,風遞幽香、禽鳥驚窺,亦是因為此枝獨放之“早”。 尾聯祝禱明春先發,仍然是希望其“早”。 這首詩,語言清潤平淡,毫無秾艷之氣,雕琢之痕。詩人突出了早梅不畏嚴寒、傲然獨立的個性,創造了一種高遠的境界,隱匿著自己的影子,含蘊十分豐富。總之,全詩詠物寫景,由遠及近,由虛而實,由物及己,有狀物到抒情,“一枝開”在其中起著關鍵樞紐之功效。法國著名作家莫泊桑曾經說過:“不論一個作家所要描寫的東西是什么,只有一個詞可供使用,這就得去尋找,直到找到了這個詞,這個動詞或形容詞,而不要滿足于差不多”。有趣的是,“這個詞“正是齊己不滿足于“差不多”,虛心向長輩詩人請教的結果。

據《唐才子傳》記載:齊己這首《早梅》原來的頷聯是“前村深雪里,昨夜數枝開”。他帶著這首詩去袁州(今江西宜春)求教于鄭谷。鄭谷(約851~910)唐末著名詩人。字守愚,宜春(今江西宜春市袁州區)人。僖宗時進士,官都官郎中,人稱鄭都官。又以《鷓鴣詩》得名,人稱鄭鷓鴣。其詩多寫景詠物之作,表現士大夫的閑情逸致。風格清新通俗,但流于淺率。曾與許裳、張喬等唱和往還,號“芳林十哲”。原有集,已散佚,存《云臺編》。 鄭谷讀后說:“‘數枝’非‘早’也,未若‘一枝’佳。”說罷就將“數枝開”改為“一枝開”。齊己聽他這么一說,又見他這么一改,深為佩服,“不覺下拜”,驚嘆改用“一”字之妙,后人即稱鄭谷為“一字師”。這個“一字師”故事也就成為詩壇佳話。除辛文房《唐才子傳》外,宋·陶岳《五代史補》卷三,宋·曾慥《類說》卷二十六,宋·戴埴《鼠璞》,明·蔣一葵《堯山堂外紀》卷三十七,清·楊賓《大瓢偶筆》,清·吳喬《圍爐詩話》卷二,清·陸以湉《冷廬雜識》卷七都記載了這個故事。戴埴的《鼠璞》。

明·蔣一葵《堯山堂外紀》卷三十七還在這個故事之前,又加了一個自己“改一字“的故事。故事說齊已往袁州拜望鄭谷,現獻上一首詩。詩云: “高名喧省闥,雅頌出吾唐。疊巘供秋望,飛云到夕陽。自封修藥院,別下著僧床。幾夢中朝事,久離鴛鷺行”。這首詩題為《寄鄭谷郎中》(見《全唐詩839卷》。鄭谷看后說:“請改一字,方可相見”。齊己回去后細加推敲數日后,發現“自封修藥院,別下著僧床”中的“下”字用得不妥。因為這首詩是寫自己離開修持的寺院去云游四方,書寫自己遠離官場但仍緬懷唐王朝盛世,“幾夢中朝事,久離鴛鷺行”的末世情懷。“自封修藥院,別下著僧床”,即是寫他離開寺院整理行裝的情形。既然上句是“自封修藥院”(親手封存修煉時的丹藥房),下句的“別下著僧床”(離別自己作息的僧床)中的“別下”與上句“自封”就對仗不工,于是改為“別掃”,這樣不但對仗工整,而且還有個與“封”相近的整理動,所以鄭谷看后,頗“嘉賞,結為詩友”,才有為之改“數”為“一”的一字師故事。胡震亨甚至認為他超過了自己的老師:“齊己詩清潤平淡,亦復高遠冷峭,一經都官(鄭谷曾任都官郎中,人稱鄭都官)點化,《白蓮》一集,駕出《云臺》之上,可謂智過其師。(《唐音癸簽》卷八)。更有趣的是齊己也做過別人的“一字師”。清人戴埴的《鼠璞》記載了《南唐野史》中一則故事:張迥有首《寄遠詩》,其中兩句是:“蟬鬢凋將盡,虬髭白也無”。前去請教齊己,齊己將“虬髭白也無”改為“虬髭黑在無”。 張迥也是十分佩服,拜為“一字師”。因為“白也無”的前提是黑胡須有多少變白,況且還是疑問句, “黑在無”的前提是白胡須中還有多少黑的。當然更能形容年老須發皆白了。

中國古代詩人在創作中嚴于律己、細加推敲,這是中國詩歌傳統,杜甫說自己在創作中是“攤書滿床頭”,反復查對,而且是“老來漸于詩律細”,反復吟哦,反復修改:“新詩改罷自長吟”(《解悶十二首》),“為人性僻耽佳句,語不驚人死不休”(《江上值水如海勢聊短述》)。而且不止是唐代詩人,這類“一字師”故事歷朝歷代,不絕如縷,成為我國古典文化的寶貴傳統,如陳輔之《詩話》記載了宋代一個“一字師”故事:宋朝進士張詠做湘東太守時,一日在家作詩,詩中有“獨恨太平無一事,江南閑殺老尚書”之句,寫完之后就出去了。溧陽知縣蕭楚才來訪,見了張詠墨跡未干的詩作,提筆將“獨恨太平無一事”中的“恨”字改為“幸”字。張詠回來見后不悅,認為這一改動違背了他的本意。蕭楚才解釋說:當今小人當道、奸佞橫行,大人位高權重、功勛卓著,已成眾矢之的,“恨太平”恐招殺身之禍。張詠聽后大悟,感激地說:“蕭弟,一字之師也。”其實,即使沒有當今小人當道、奸佞橫行這個時代背景,“恨太平”也不如“幸太平”,因為“恨太平”原意是天下太平,自己治理才干無處發揮,因而起怨,立腳點是個人。“幸太平”則是因天下太平,自己可以無為而治,因而慶幸,立足點是為天下人。一個是為己,一個是為天下人,胸懷自然有差別。蕭楚才的境界自然高于張詠。

洪邁的《容齋隨筆》則記載另一個“一字師“故事:宋朝文學家范仲淹,非常敬仰東漢名士嚴子陵,于是寫了一篇《嚴先生祠堂記》,原文中有這樣幾句:“云山蒼蒼,江水泱泱,先生之德,山高水長。”一天,范仲淹把此文給朋友南豐李泰伯看。李泰伯讀后,建議把“先生之德”改為“先生之風”。因為云山江水為自然浩瀚之物,山寓意仁,水寓意智,這是一種風范,僅僅一個“德”字不足概括,故而李泰伯建議換作風字,這樣上下句之間內涵更加吻合,意味更為深遠,更能表達出對嚴子陵高山仰止的崇敬之情。況且“風”字屬平聲韻,“德”則是仄聲,“風”字從音韻上來說也更瀏亮一些。結果“公凝坐頷首,貽欲下拜”,稱李為“一字師”。

明代黃溥《閑中今古錄摘抄》卷一還記載了一個元代的“一字師”故事:元朝杰出的蒙古族詩人薩都剌,曾寫過一首《送欣笑隱住龍翔寺》,其中有兩句詩:“地濕厭聞天竺雨,月明來聽景陽鐘。”讀過此時這皆稱贊為妙句。唯一位鄉村老叟讀后卻不以為然。薩都剌聽說后,專程上門請教。老叟直言道:“此聯措詞固善,但詩中前句用‘聞’,后句用‘聽’,字雖不同但意思一樣,犯了作詩的大忌。不如改成‘地濕厭看天竺雨’”。 薩都剌疑問道:“有‘看雨 ’這個說法嗎”?老叟說:“有呀!唐詩中就有‘林下老僧來看雨’” 薩都剌大為嘆服,急忙施禮道謝,稱老叟為“一字師”。改“聞”為“看”,不但避免了近體詩“合掌”同義的忌諱,從詩意上看前有視覺,后又聽覺,摹景狀物也更具聲色。

類似的“一字師”故事還很多,如蘇東坡《富韓公神道碑》:“公之勛在史官,德在生民,天子虛己聽公。西戎北狄,視公進退以為輕重,然一趙濟能搖之”。他的門生張耒將“然一趙濟能搖之”的“能”改為“敢”;宋省試賦題《天子聽朔于南門之外》,滿場皆曰“詣南門而聽焉”,惟其中的狀元改“詣南門而聽焉”的“詣”為“出”;王貞石《御溝》詩:“此波涵帝澤,無處濯塵纓”詩僧貫休改“此波涵帝澤”為“此中涵帝澤”;陸舉之詩“巖邊桂樹團丹霧,石上苔花閣綠云”,王蔭伯改“團丹霧”為“生丹霧”,改為“動綠云”;張養重詩:“南樓楚雨三更遠,春水吳江一夜增”,清代神韻派代表人物王士禎改“春水吳江一夜增”為“春水吳江一夜生”;陳奕禧“斜日一川汧水北,秋峰萬點益門西”,王漁洋改“秋峰萬點益門西”為“秋山萬點益門西“等,皆是改易一字,則使詩句更加準確形象,詩意涵蓋更加深廣。

附:

齊已攜詩卷來袁謁谷,《早梅》云“前村深雪里,昨夜數枝開”谷曰“數枝非早也,未若一枝佳”已不覺投拜,曰“我一字師也”

齊己,長沙人。姓胡氏,早失怙恃。七歲穎悟,為大溈山寺司牧,往往抒思,取竹枝畫牛背為小詩。耆夙異之,遂共推挽入戒。風度日改,聲價益隆。游江海名山,登岳陽,望洞庭,時秋高水落,君山如黛,唯湘川一條而已。欲吟杳不可得,徘徊久之。來長安數載,遍覽終南、條、華之勝。歸過豫章,時陳陶近仙去,己留題有云“夜過修竹寺,醉打老僧門”至宜春,投詩鄭都官云“自封修藥院,別下著僧床”谷曰“善則善矣,一字未安”經數日,來曰“別掃如何”谷嘉賞,結為詩友。曹松、方干皆己良契。性放逸,不滯土木形骸,頗任琴樽之好。嘗撰《玄機分別要覽》一卷,摭古人詩聯,以類分次,仍別諷、賦、比、興、雅、頌。又撰《詩格》一卷。又與鄭谷、黃損等共定用韻為葫蘆、轆轤、進退等格,并其詩《白蓮集》十卷,今傳。 ——元·辛文房《唐才子傳》卷九

鄭谷在袁州,齊已往謁之,獻詩云“高名喧省闥,雅頌出吾唐。疊巘供秋望,飛云到夕陽。自封修藥院,別下著僧床。幾夢中朝事,久離鴛鷺行”。谷覽之云:“請改一字,方可相見”。經數日,再謁,稱已改得詩云:“別掃著僧床”。谷嘉賞,結為詩友。又呈《早梅》詩云“萬木凍欲折,孤根暖獨回。前村深雪里,昨夜數枝開。風遞幽香出,禽窺素艷來。明年如應律,先發望春臺”谷曰“數枝,非早也,未若一枝。”齊己不覺下拜。自是士林以谷為一字師。 ——明·蔣一葵《堯山堂外紀》卷三十七

前村深雪里,昨夜一枝開