港臺(tái)主要漢學(xué)雜志近期目錄(2013.5——8月)

17、興大人文學(xué)報(bào)第50期

時(shí)間:2013年3月

出版單位:臺(tái)中:國(guó)立中興大學(xué)文學(xué)院

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

【主題論文:跨文化言談行為比較】

- Compliment Exchanges in Taiwan TV Programs(陳泱璉、何德華)

- 間接抱怨反應(yīng)行為跨文化影響之研究(余明忠)

- Internal Modifications in Apology Realization: A Need for a Multi-leveled Categorization(林玉惠、何博欽)

- Politeness of Japanese Learners in Cross-Cultural Mandarin Classrooms(陳春美)

【一般論文】

- 《水滸傳》英雄的求生與再生――以女性為切入點(diǎn)(徐培晃)

- 臺(tái)灣傳統(tǒng)文人林玉書(shū)之詞作探析(李名媛)

- 小說(shuō)家之外的孟瑤——從「女性散文」與「孟瑤三史」論其文學(xué)史定位(羅秀美)

- 從分身到重復(fù)——黑澤清《分身》與高達(dá)的《新浪潮》(應(yīng)雄)

- On the Connection of the Cults of Historical Persons and Baojuan Storytelling: with “Baojuan of the Small King of Thousand Sages” of the Changshu Area of Jiangsu Province as an Example (Rostislav Berezkin)

18、師大臺(tái)灣史學(xué)報(bào)第5期

時(shí)間:2012年12月

出版單位:臺(tái)北:國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué)臺(tái)灣史研究所

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

- 日治初期的臺(tái)灣博物學(xué)會(huì)――日本博物學(xué)家與臺(tái)灣自然史的建構(gòu)(范燕秋)

- 地方美食與臺(tái)灣肉品市場(chǎng)的供需關(guān)系(張素玢)

- 臨時(shí)臺(tái)灣糖務(wù)局時(shí)期原料采取區(qū)域制度之施行(1904-1911)(莊天賜)

- 日治時(shí)期臺(tái)灣資源調(diào)查令之頒布與實(shí)施(林佩欣)

- 《恒春縣志》地圖中的清丈屐痕(謝維倫)

19、歷史教育第19期

時(shí)間:2012年12月

出版單位:臺(tái)北:國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué)歷史學(xué)系

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

【教材教法】

- 國(guó)中歷史課堂中的創(chuàng)造思考與情意教學(xué)--以「印度古文明」單元為例(劉慧蘭)

- 創(chuàng)造思考與情意教學(xué)理論在國(guó)中歷史教學(xué)課堂上的實(shí)踐--以「埃及古文明」單元為例(許佩甄)

- 國(guó)中生影視教學(xué)課程設(shè)計(jì)與實(shí)踐--以《愛(ài)在波蘭戰(zhàn)火時(shí)》為例(廖羽晨)

- 【教學(xué)評(píng)量】

- 傳統(tǒng)、能力與方法:大學(xué)入學(xué)考試中的歷史科解釋性試題分析(1990年-2011年)(莊德仁)

【歷史專(zhuān)論】

- 清初忠君觀--以陳鼎《留溪外傳》為例(丘文豪)

【研究回顧】

- 戰(zhàn)后臺(tái)灣婦女史研究回顧--以國(guó)內(nèi)各大學(xué)歷史系所學(xué)位論文為中心(1987-2011)(張秀卿)

20、懸崖上的花園:太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期上海文學(xué)場(chǎng)域(1942-1945)

時(shí)間:2013年8月

作者:楊佳嫻

出版單位:臺(tái)北:國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)出版中心

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

在讀者心目中擁有明星般地位、深刻浸染了臺(tái)灣戰(zhàn)后寫(xiě)作者的張愛(ài)玲,幾乎已經(jīng)成為舊上海的代名詞。但是,她成名的上海,是什么時(shí)代的上海?她崛起的文壇,又是什么樣的文壇?哪些作家和她一起活動(dòng)?她那些膾炙人口的小說(shuō)與散文,又是發(fā)表在什么樣的文學(xué)雜志上?

張愛(ài)玲是1940年代太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期上海文壇最重要的作家。當(dāng)時(shí)上海籠罩在戰(zhàn)爭(zhēng)的陰影中,租界逐漸取消,受汪精衛(wèi)政府管轄,而背后又存在著日本的力量。生死存亡之際,忠奸難辨之時(shí),在時(shí)代的懸崖邊上,上海文人們做出了怎樣的選擇?在文學(xué)寫(xiě)作與文壇活動(dòng)上,是否也折射了他們困窘的狀態(tài)?而年輕的張愛(ài)玲,對(duì)此又有何回應(yīng)?那些比她年長(zhǎng)、成名更早的寫(xiě)作者,或者與她同時(shí)期崛起的青年寫(xiě)作者,情形又是如何?世代、性別、文類(lèi),是否都有影響?

本書(shū)鎖定太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)動(dòng)后,1942-1945年間的上海文壇,運(yùn)用布迪厄(P. Bourdieu)的文化場(chǎng)域說(shuō)(cultural field),針對(duì)當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)匕l(fā)行的文學(xué)期刊,從中探索刊物風(fēng)格走向與文人群體之活動(dòng)情況,以及重要作家作品,進(jìn)而勾勒文學(xué)場(chǎng)域的運(yùn)作。

作者簡(jiǎn)介:

楊佳嫻,臺(tái)灣高雄人。國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)中國(guó)文學(xué)系博士。現(xiàn)為國(guó)立清華大學(xué)中國(guó)文學(xué)系助理教授。著有詩(shī)集《屏息的文明》、《你的聲音充滿(mǎn)時(shí)間》、《少女維特》,散文集《海風(fēng)野火花》、《云和》、《瑪?shù)律彙罚幱小杜_(tái)灣成長(zhǎng)小說(shuō)選》、《青春無(wú)敵早點(diǎn)詩(shī)》(與鯨向海合編)、《靈魂的領(lǐng)地:國(guó)民散文讀本》(與凌性杰合編)。

21、殷海光全集補(bǔ)遺

時(shí)間:2013年8月

作者:殷海光 原著,林正弘 等 合編

出版單位:臺(tái)北:國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)出版中心

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

臺(tái)大版《殷海光全集》搜羅殷海光先生所有中英文著作、文章、譯作、書(shū)序、隨筆、書(shū)信,是殷先生所撰文字最完整的紀(jì)錄。殷海光畢生筆耕不輟,或以筆言志,或藉紙抒懷,他的眾多文字遺產(chǎn),既是自身思想言行的展現(xiàn),也是后人理解探討他的生命思想的最主要依據(jù)。

正因?yàn)橐蠛9庀壬淖龇倍啵宀闄z索,好似永無(wú)止境的學(xué)術(shù)工程。機(jī)緣巧合,編者從各種管道陸續(xù)發(fā)現(xiàn)殷海光的著述,尚未匯編,故特編印《殷海光全集·補(bǔ)遺》,以彌補(bǔ)前此的闕失,履踐讓臺(tái)大版《殷海光全集》總匯殷海光之一切著述的期望。我們更誠(chéng)懇希望,學(xué)界方家繼續(xù)提供助力,讓臺(tái)大版《殷海光全集》愈趨理想之境。

本書(shū)分為三部分:

第一部分「補(bǔ)遺」。收錄新始發(fā)現(xiàn)之殷海光先生著作,包括十五篇中文著作、兩篇英文著作及三封殷海光致夏君璐之書(shū)信;整理編輯之原則,率皆依循前例。

第二部分「殷海光先生著述目錄」。依初次發(fā)表年排序,編錄殷海光先生生平著作。發(fā)表時(shí)間相同者,依文章篇名筆畫(huà)順序排列;僅知發(fā)表年代、未知月日者,置于該年最末;僅知發(fā)表年月、未知日者,置于該年該月最末;撰作時(shí)間不詳者,置于本篇最末。

第三部分「《殷海光全集》簡(jiǎn)目」。依序展列臺(tái)大版《殷海光全集》各卷目錄,以便查詢(xún)對(duì)照。

- 序/殷夏君璐

- 編者的話(huà)

- 編輯凡例

- 《殷海光全集˙補(bǔ)遺》編輯說(shuō)明

【補(bǔ)遺】

- 邏輯學(xué)底基本性質(zhì)

- 三位一體論

- 現(xiàn)代算理哲學(xué)概觀

- 自由與理智宣言

- 請(qǐng)勿胡亂作媒

- 靜僻的角落:二次世界大戰(zhàn)中的一頁(yè)日記

- 美國(guó)援華與世界和平

- 中國(guó)當(dāng)前變亂底分析

- 殷海光底啟事

- 楊朱派底人生觀

- 評(píng)介「史學(xué)講話(huà)」

- 一點(diǎn)邏輯問(wèn)題的討論

- 說(shuō)我們自己的話(huà)

- 知識(shí)分子的責(zé)任

- 我對(duì)中國(guó)哲學(xué)的看法

- How I Have Been Forced to Leave National Taiwan University

- The Anatomy of An Appendage

殷夏書(shū)信

- 一九四七年十月十二日

- 一九四八年二月十六日

- 一九五五年一月二十六日

【殷海光先生著述目錄】

【《殷海光全集》簡(jiǎn)目】

22、中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)制度研究

時(shí)間:2013年8月

作者:王本朝

出版單位:臺(tái)北:秀威信息科技公司

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

- 第一章 文學(xué)制度與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)

- 一、文學(xué)制度的現(xiàn)代性

- 二、文學(xué)的制度寫(xiě)作

- 三、文學(xué)制度的意義

- 第二章 文學(xué)制度的社會(huì)背景

- 一、知識(shí)分層與新式教育

- 二、大眾媒介與都市文化

- 第三章 文學(xué)制度的歷史進(jìn)程

- 一、從晚清到五四:文學(xué)制度的形成

- 二、30、40年代:文學(xué)制度的發(fā)展與完善

- 第四章 文學(xué)社團(tuán)與組織制度

- 一、在文學(xué)與非文學(xué)之間:社團(tuán)的崛起

- 二、作家與社團(tuán)的分分合合

- 第五章 文學(xué)論爭(zhēng)與批評(píng)制度

- 一、文學(xué)批評(píng)與文學(xué)意義

- 二、文學(xué)論爭(zhēng)與文學(xué)秩序

- 三、文學(xué)批評(píng)家與作家作品

- 第六章 文學(xué)媒介與傳播制度

- 一、報(bào)刊與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)

- 二、出版與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)

- 三、文學(xué)刊物與作家創(chuàng)作

- 第七章 文學(xué)審查與評(píng)獎(jiǎng)

- 一、文學(xué)的編輯群體

- 二、文學(xué)的審查制度

- 三、文學(xué)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

- 第八章 文學(xué)的接受與反應(yīng)

- 一、從作家到讀者本位

- 二、青年學(xué)生與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)

- 三、社會(huì)市民與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)

作者簡(jiǎn)介

王本朝,西南大學(xué)文學(xué)院院長(zhǎng),教授,博士生導(dǎo)師。中國(guó)全國(guó)政協(xié)委員。中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究會(huì)理事、中國(guó)魯迅研究會(huì)理事,中國(guó)老舍研究會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)郭沫若研究會(huì)理事,重慶市現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、西南大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。已出版學(xué)術(shù)專(zhuān)著6部,發(fā)表論文170多篇。主要從事中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)和美學(xué)研究。

23、中國(guó)大陸當(dāng)代詩(shī)學(xué)

時(shí)間 2013年8月

作者:于可調(diào)

出版單位 臺(tái)北:秀威信息科技公司

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

上編 古典與民間詩(shī)學(xué)的復(fù)興──20世紀(jì)50至60年代的詩(shī)學(xué)

- 第一章 詩(shī)歌創(chuàng)作的轉(zhuǎn)換和詩(shī)學(xué)理論的嬗變──50至60年代詩(shī)學(xué)的創(chuàng)作背景和發(fā)展概況

- 第二章 核心理念:在古典與民歌的基礎(chǔ)上發(fā)展新詩(shī)──毛澤東的詩(shī)學(xué)思想及其理論影響

- 第三章 回歸傳統(tǒng):對(duì)新詩(shī)格律的再度探索──新詩(shī)形式討論中的詩(shī)學(xué)問(wèn)題

- 第四章 走向民間:對(duì)民間詩(shī)歌的極度推崇──新民歌討論中的詩(shī)學(xué)問(wèn)題

下編 「現(xiàn)代」與「后現(xiàn)代」詩(shī)學(xué)的崛起──20世紀(jì)70至80年代的詩(shī)學(xué)

- 第一章 詩(shī)歌創(chuàng)作的復(fù)蘇和詩(shī)學(xué)問(wèn)題的凸現(xiàn)──70至80年代詩(shī)學(xué)的創(chuàng)作背景和發(fā)展概況

- 第二章 核心理念:藝術(shù)革新和詩(shī)歌的現(xiàn)代化──70至80年代詩(shī)學(xué)的焦點(diǎn)問(wèn)題和主導(dǎo)思想

- 第三章 重塑詩(shī)魂:對(duì)新的美學(xué)原則的追尋──新潮詩(shī)歌的詩(shī)學(xué)問(wèn)題

- 第四章 再造詩(shī)心:對(duì)生命存在之詩(shī)的體認(rèn)──「后新潮」詩(shī)歌的詩(shī)學(xué)問(wèn)題

作者簡(jiǎn)介:

于可訓(xùn),男,上個(gè)世紀(jì)四十年代出生于中國(guó)湖北黃梅,著名文學(xué)評(píng)論家與文藝?yán)碚摷摇N錆h大學(xué)文學(xué)院教授。現(xiàn)為中國(guó)寫(xiě)作學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、湖北省作家協(xié)會(huì)副主席、湖北省文藝?yán)碚摷覅f(xié)會(huì)主席、中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)作家協(xié)會(huì)文學(xué)理論批評(píng)委員會(huì)委員。著有專(zhuān)著《中國(guó)當(dāng)代文學(xué)概論》、《當(dāng)代文學(xué):建構(gòu)與闡釋》、《王蒙傳論》、《新詩(shī)體藝術(shù)論》、《當(dāng)代詩(shī)學(xué)》、《小說(shuō)的新變》、《批評(píng)的視界》、《新詩(shī)史論與小說(shuō)批評(píng)》,主編《中國(guó)文學(xué)編年史·現(xiàn)代卷》、《中國(guó)文學(xué)編年史·當(dāng)代卷》、《小說(shuō)家檔案》等著作,影響巨大。

24、身體政治──解讀二十世紀(jì)的中國(guó)文學(xué)

時(shí)間:2013年8月

作者:葛紅兵

出版單位:臺(tái)北:秀威信息科技公司

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

第一章 身:中國(guó)思想的原初立場(chǎng)

- 一、漢語(yǔ)思想:奠基于貴身論

- 二、貴身論是否是漢語(yǔ)思想的一個(gè)根本信念

- 三、「身」:漢語(yǔ)言始原思想的核心命義及現(xiàn)代價(jià)值

- 四、身:一個(gè)被遺忘的命題

第二章 政治的身體:在古代希臘及現(xiàn)代西方世界

- 一、實(shí)在論身體觀、虛在論身體觀:產(chǎn)生、消解及其動(dòng)機(jī)

- 二、身心二分法:一個(gè)主流身體觀念的產(chǎn)生

- 三、論生成:解釋身和世界的一個(gè)方法

- 四、尼采的超越

- 五、福柯:身體的「現(xiàn)代性」

第三章 「五四」新文化革命中的「身體」觀念

- 一、作為近代政治場(chǎng)域的「身體」

- 二、頭發(fā):辛亥政治的身體標(biāo)記物

- 三、身體解放:「人性論」作為一個(gè)身體政治概念

- 四、病重的中國(guó):文化診斷中的身體隱喻

第四章 階級(jí)的身體:革命時(shí)代的身體意識(shí)形態(tài)

- 一、革命敘事中的衣著

- 二、知識(shí)分子的身體

- 三、勞動(dòng)者的體質(zhì)

第五章 身體寫(xiě)作:?jiǎn)⒚蓴⑹隆⒏锩鼣⑹轮螬ぉど眢w的后現(xiàn)代處境

- 一、解欲望化及其所指

- 二、大寫(xiě)的身體:表述什么,怎樣表述

- 三、「下半身」

第六章 饑餓的文化政治學(xué)

- 一、饑餓、饑餓感、永恒饑餓

- 二、饑餓感與政治革命:從「反饑餓」到「反壓迫」

- 三、饑餓政治學(xué)的完型:翻身樂(lè)

- 四、饑餓政治學(xué):「饑餓」的控制

第七章 性政治

- 一、男性書(shū)寫(xiě)中的性邏輯

- 二、征用、奴役

- 三、授受政治

- 四、婚姻:性政治的人類(lèi)學(xué)圖譜

第八章 病中的身體

- 一、醫(yī)學(xué)專(zhuān)制與罪惡隱喻

- 二、疼痛中的身體

- 三、死亡隱喻

第九章 身的在世狀態(tài):論窮愁、悔恨、陶醉、孤獨(dú)

- 一、窮愁

- 二、悔恨

- 三、陶醉

- 四、孤獨(dú)

第十章 身體倫理學(xué):倫理奠基于身體之上是否可能?

- 一、未來(lái)的倫理學(xué)

- 二、身的倫理學(xué)意義

- 三、身體倫理學(xué):一個(gè)信念

25、語(yǔ)言、文化與文學(xué)研究論集

時(shí)間:2013年8月

作者:高玉

出版單位:臺(tái)北:秀威信息科技公司

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

- 中國(guó)現(xiàn)代文論的歷史過(guò)程和語(yǔ)言邏輯——論80年代新名詞「大爆炸」與90年代新話(huà)語(yǔ)現(xiàn)象

- 話(huà)語(yǔ)復(fù)古主義的語(yǔ)言學(xué)迷誤——論中國(guó)現(xiàn)代文論的現(xiàn)狀及其趨向

- 80年代新名詞與90年代新話(huà)語(yǔ)現(xiàn)象語(yǔ)言文化論

- 中西文化交流與現(xiàn)代漢語(yǔ)體系的形成「字思維」語(yǔ)言學(xué)辨論

- 漢字·漢語(yǔ)·漢文化

- 重審中國(guó)近現(xiàn)代「啟蒙」話(huà)語(yǔ)

- 「啟蒙」與「救亡」關(guān)系之再認(rèn)識(shí)

- 文學(xué)翻譯研究與外國(guó)文學(xué)學(xué)科建設(shè)

- 人文精神討論中的文學(xué)理論批評(píng)述評(píng)

- 學(xué)術(shù)大視野與文化建設(shè)

- 讀古書(shū)與現(xiàn)代知識(shí)分子

- 也談新時(shí)期為何未能產(chǎn)生大師級(jí)作家

- 社會(huì)科學(xué)的經(jīng)濟(jì)力量

- 重談亨廷頓的「文化沖突」理論

- 劉勰「風(fēng)骨」理論通詮

- 金庸武俠小說(shuō)的版本考論

- 論「修改」對(duì)金庸武俠小說(shuō)的經(jīng)典化意義

- 論「神示蒼生三部曲」的藝術(shù)特色

- 葛昌永散文散論

- 第四代「文革」文學(xué)——評(píng)何志平長(zhǎng)篇小說(shuō)《心》

26、民國(guó)才女林徽因和她的時(shí)代

時(shí)間:2013年7月

作者:岳南

出版單位:臺(tái)北:聯(lián)經(jīng)出版公司

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

一九三七年「七七事變」爆發(fā)揭開(kāi)中國(guó)變奏曲的序幕,梁思成、林徽因及身邊的一批文化名人,如傅斯年、李濟(jì)、董作賓、梁思永、金岳霖、陶孟和、夏鼐……被迫攜家?guī)Ь臁㈦x鄉(xiāng)背井,從北京、南京等地流亡至長(zhǎng)沙、昆明,最后輾轉(zhuǎn)到達(dá)四川李莊。坎坷動(dòng)蕩的大時(shí)代,他們與祖國(guó)同呼吸共患難,無(wú)畏于現(xiàn)境的艱困與物質(zhì)的蹇促,孜孜矻矻地專(zhuān)注執(zhí)著于學(xué)術(shù)事業(yè)、致力于文化的傳承。梁思成、林徽因的《中國(guó)建筑史》就是在李莊完成的。抗戰(zhàn)勝利,他們雖得以重返內(nèi)地,但接下來(lái)的時(shí)代巨變──國(guó)共內(nèi)戰(zhàn),讓他們走上了截然不同的人生旅程,從此天隔一方,甚至是天人永別。

《南渡北歸》暢銷(xiāo)作家岳南的《民國(guó)才女林徽因和她的時(shí)代》通過(guò)豐富的史料、生動(dòng)的圖片,對(duì)于這段歷史背后鮮為人知的真實(shí)細(xì)節(jié)進(jìn)行了細(xì)膩且完整的再現(xiàn)。同時(shí),岳南更以當(dāng)代獨(dú)特的視角,對(duì)林徽因與徐志摩、金岳霖的情感糾葛,傅斯年與吳文藻、費(fèi)孝通等人間的學(xué)派紛爭(zhēng),林徽因與冰心間的是非恩怨等,進(jìn)行了田野式的調(diào)查,多方深入訪察與比對(duì)資料分析,讓沉積在歷史風(fēng)塵中的人物與事件,再度以鮮活的形象與映射,栩栩如生的重現(xiàn)在世人面前。

本書(shū)以一代才女林徽因?yàn)橹行模瑓s不局限于林徽因一人,整體記錄從抗戰(zhàn)爆發(fā)直到上世紀(jì)八○年代這半個(gè)世紀(jì)巨變中一代中國(guó)知識(shí)分子的命運(yùn)。那段操宰中國(guó)命運(yùn)的時(shí)代,是一個(gè)輝煌的時(shí)代、一個(gè)無(wú)法言喻的時(shí)代,這些人揮灑出了一個(gè)群星閃耀的浩瀚星空。透過(guò)岳南細(xì)膩而立體的書(shū)寫(xiě)筆法,引領(lǐng)著我們?yōu)槟菢右慌⒛菢右慌`魂而震動(dòng)、而驚嘆,也為那樣一個(gè)時(shí)代糟蹋了這樣一批杰出的生命感到遺憾和悲哀,一個(gè)大時(shí)代美麗而雋永的悲歌。

作者簡(jiǎn)介:

原名岳玉明,一九六二年生,山東諸城人,畢業(yè)于解放軍藝術(shù)學(xué)院文學(xué)系、北京師范大學(xué)魯迅文學(xué)院文藝學(xué)研究生班,獲文學(xué)碩士學(xué)位。目前是中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員,中華考古文學(xué)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),臺(tái)灣新竹清華大學(xué)駐校作家。現(xiàn)居北京。

自八○年代中期開(kāi)始關(guān)注中國(guó)自由知識(shí)分子,并著重于中央研究院、中國(guó)營(yíng)造學(xué)社、北京大學(xué)、清華大學(xué)、西南聯(lián)大等著名學(xué)府中,那群人文知識(shí)分子在學(xué)術(shù)精神及人生歷程的研究。著有以知識(shí)分子人生命運(yùn)、情感歷程、學(xué)術(shù)精神與成就為主體脈絡(luò)的《南渡北歸.南渡.傷別離》、《從蔡元培到胡適》、《陳寅恪與傅斯年》、《之后再無(wú)大師》等紀(jì)實(shí)文學(xué)十部。

并著有考古、歷史題材紀(jì)實(shí)文學(xué)作品《復(fù)活的軍團(tuán)》、《風(fēng)雪定陵》(合著)、《千古學(xué)案》、《尋找「北京人」》等十二部著作。其中《風(fēng)雪定陵》、《千古學(xué)案》等十余部作品被翻譯為英、法、德、義、日、韓等文字在海外出版,全球銷(xiāo)量已達(dá)數(shù)百萬(wàn)冊(cè),為中國(guó)最具全球影響力的當(dāng)代著名作家之一。

27、受苦人的講述:驥村歷史與一種文明的邏輯

時(shí)間:2013年7月

作者:郭于華

出版單位:香港:香港中文大學(xué)出版社

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

本書(shū)通過(guò)對(duì)陜北「驥村」村民長(zhǎng)達(dá)15年的田野訪談,結(jié)合其它史志數(shù)據(jù)的記載,重新講述了土地改革、農(nóng)業(yè)集體化、四清運(yùn)動(dòng)、文化大革命、包產(chǎn)到戶(hù)等「大歷史」下的普通村民的個(gè)人、家庭、小區(qū)的生活史及其演變,并由此考察和解釋農(nóng)民與國(guó)家、民間社會(huì)與國(guó)家權(quán)力的復(fù)雜動(dòng)態(tài)關(guān)系,由普通人的日常生活理解共產(chǎn)主義文明的過(guò)程和邏輯。

本書(shū)的理論架構(gòu)鮮明,全書(shū)論述緊貼底層社會(huì)研究理論和斯科特(James Scott)關(guān)于農(nóng)民的道義經(jīng)濟(jì)學(xué)理論這兩條思路進(jìn)行。豐富的第一手材料與第一人稱(chēng)的引述編排,在社會(huì)學(xué)與人類(lèi)學(xué)的研究著作中獨(dú)樹(shù)一幟。

作者簡(jiǎn)介:

郭于華,北京清華大學(xué)社會(huì)學(xué)系教授。畢業(yè)于北京師范大學(xué),獲博士學(xué)位;曾于美國(guó)哈佛大學(xué)人類(lèi)學(xué)系做博士后研究。主要關(guān)注社會(huì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的國(guó)家與社會(huì)關(guān)系、農(nóng)民工權(quán)益保護(hù)、社會(huì)公正和公民社會(huì)建設(shè)等問(wèn)題。著有《傾聽(tīng)底層:我們?nèi)绾沃v述苦難》、《死的困擾與生的執(zhí)著—中國(guó)民間喪葬儀禮與傳統(tǒng)生死觀》、《儀式與社會(huì)變遷》(主編)等作品。

28、日治時(shí)期臺(tái)灣的教育財(cái)政——以初等教育費(fèi)為探討中心

時(shí)間:2013年7月

作者:李鎧揚(yáng)

出版單位:臺(tái)北:國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)出版中心

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

本書(shū)探討時(shí)間為日本統(tǒng)治時(shí)期,在史料上主要利用《臺(tái)灣總督府學(xué)事年報(bào)》、地方州廳報(bào)等,討論臺(tái)灣總督府如何在兼顧合理經(jīng)費(fèi)支出下,整合傳統(tǒng)資源、輔以財(cái)務(wù)法規(guī),因地制宜制定公學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支的過(guò)程。由于日治前期臺(tái)灣地方不具備完整地方行政組織,總督府一方面致力傳統(tǒng)資源整合,并設(shè)計(jì)出「協(xié)議費(fèi)」與「學(xué)費(fèi)」等財(cái)源作為學(xué)校收入。歷經(jīng)統(tǒng)治初期財(cái)務(wù)不穩(wěn)情況后,總督府逐步修正經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定,使公學(xué)校成為財(cái)源自主的財(cái)團(tuán)法人,能夠獨(dú)立維持運(yùn)作。

大正9年(1920)地方成立公共團(tuán)體后,鑒于地方取得獨(dú)立財(cái)源,府方將初等教育事務(wù)委任給地方市街莊,初等教育也成為地方行政的一環(huán)。但由于公共團(tuán)體負(fù)擔(dān)事務(wù)過(guò)多,地方財(cái)政在1930年代開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題,地方也普遍出現(xiàn)就學(xué)困難的情況。1930年代中期為因應(yīng)人力需求,府方開(kāi)始以國(guó)庫(kù)補(bǔ)助地方教育費(fèi),也在實(shí)施義務(wù)教育的前一年確立以國(guó)庫(kù)補(bǔ)助初等教育的措施。殖民地教育經(jīng)費(fèi)構(gòu)造也由原先的「州廳—市街莊」二級(jí)制改為「國(guó)庫(kù)—州廳—市街莊」三級(jí)制,更為趨向日本本土的教育經(jīng)費(fèi)制度設(shè)計(jì)

29、福爾摩沙圍城悲劇

時(shí)間:2013年7月

作者:Johannes Nomsz 原著,王文萱 中譯,陳瑢真 導(dǎo)讀,翁佳音 校注

出版單位:臺(tái)南:國(guó)立臺(tái)灣歷史博物館

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

本書(shū)是一劇本,由J. Nomsz所寫(xiě),1796年在荷蘭阿姆斯特丹出版。此書(shū)講述荷蘭人治臺(tái)的最后階段,特別是關(guān)于新教牧師韓布魯(A. Hambroek)的事跡。標(biāo)題處說(shuō)明這是一出悲劇(Treurspel)。韓布魯牧師在鄭成功圍攻熱蘭遮城時(shí),被派往熱蘭遮城勸降,不過(guò)他反倒激勵(lì)他的荷蘭同胞繼續(xù)奮戰(zhàn),最后仍回到鄭成功軍營(yíng),并被殺害。此后,韓布魯牧師的英勇事跡,一直為歐洲人所津津樂(lè)道。

30、女性,戰(zhàn)爭(zhēng)與回憶:三十五位重慶婦女的抗戰(zhàn)講述

時(shí)間:2013年6月

作者:李丹柯

出版單位:香港:香港中文大學(xué)出版社

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

1937年,重慶被國(guó)民黨政府列為陪都后,躍然成為戰(zhàn)時(shí)中國(guó)政治中心之一。生活在這里的女性忽然發(fā)現(xiàn),戰(zhàn)爭(zhēng)從遙遠(yuǎn)的新聞變?yōu)殡y以逃避的生活狀態(tài)。響徹城市上空的警報(bào)、擁擠的防空洞、飛漲的物價(jià)、流落街頭的孤兒,以及潮水般涌入的難民,都成為她們的集體回憶。作者走訪了五十多位當(dāng)年生活在重慶的女性,記錄她們生命故事的同時(shí),更聚焦女性的戰(zhàn)爭(zhēng)體驗(yàn)和私人經(jīng)歷,探究戰(zhàn)爭(zhēng)在女性的生命中打下何種烙印,而女性又如何通過(guò)抗?fàn)幒腿棠蛠?lái)抵抗戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷。

作者簡(jiǎn)介:

李丹柯,美國(guó)美田大學(xué)(Fairfield University)歷史系教授。美國(guó)密西根大學(xué)歷史系博士。研究領(lǐng)域?yàn)榭箲?zhàn)時(shí)期的中國(guó)婦女、中國(guó)婦女教育、女性環(huán)保主義。

31、順風(fēng)相送——院藏清代海洋史料特展

時(shí)間:2013年5月

作者:陳龍貴、周維強(qiáng) 合編

出版單位:臺(tái)北:國(guó)立故宮博物院

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

「順風(fēng)相送--院藏清代海洋史料特展」共分為四個(gè)單元:第一單元為「萬(wàn)里海防」,透過(guò)圖籍文獻(xiàn),講述帝王的海洋觀,并以水師、炮臺(tái)和海洋人才等主題,勾勒清王朝的海防視野和規(guī)模。第二單元為「七海揚(yáng)帆」,以介紹海船和海上爭(zhēng)霸為主。第三單元為「殊域周咨」,講述國(guó)人對(duì)于域外奇風(fēng)異俗的認(rèn)識(shí),以及清代與各藩屬之間的朝貢貿(mào)易關(guān)系。第四單元為「移風(fēng)變俗」,講述沿海城市的發(fā)展和沿海各地宗教、商貿(mào)、漁鹽之利的種種社會(huì)生活。

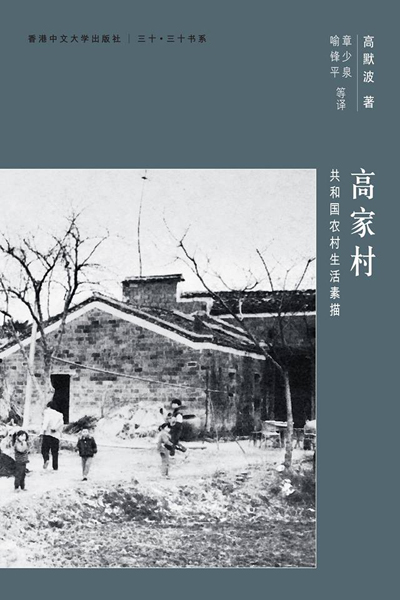

32、高家村:共和國(guó)農(nóng)村生活素描

時(shí)間:2013年7月

作者:高默波(Mobo Gao) 原著,章少泉、喻峰平 翻譯

出版單位:香港:香港中文大學(xué)出版社

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

本書(shū)作者以自己的故鄉(xiāng)高家村作為研究對(duì)象,近距離深描了這個(gè)江西的普通農(nóng)村從1949年到1990年代中期各方面的情況和變遷。作者刻意回避宏大敘事而回歸個(gè)體經(jīng)驗(yàn),力求站在高家村人的立場(chǎng)上,書(shū)寫(xiě)底層農(nóng)民在這數(shù)十年間的真正經(jīng)歷和感受。作者本就來(lái)自農(nóng)村,因此他的平民立場(chǎng)格外地自發(fā)自然,筆下的農(nóng)民和農(nóng)村也尤具說(shuō)服力。

在書(shū)中,作者展現(xiàn)了一幅迥異于國(guó)內(nèi)外主流論述所塑造的農(nóng)村圖景。因此全書(shū)雖是白描式的日常敘述,卻始終處在一種無(wú)形的論辯中。本書(shū)在還未進(jìn)入中文世界之前,就已引起中國(guó)知識(shí)界的激烈論爭(zhēng),足見(jiàn)其背后蘊(yùn)含的巨大沖擊力。

作者簡(jiǎn)介:

高默波,澳大利亞阿德萊得大學(xué)講座教授,孔子學(xué)院院長(zhǎng)。1973年作為工農(nóng)兵學(xué)員就讀廈門(mén)大學(xué),畢業(yè)后選派到英國(guó)留學(xué),就讀威爾士大學(xué)、劍橋大學(xué)、西敏寺大學(xué)和埃塞克斯大學(xué)。后移民澳大利亞,先后曾在格里菲斯大學(xué)和塔斯瑪尼亞大學(xué)任教。發(fā)表了數(shù)部專(zhuān)著,包括The Battle for China’s Past: Mao and the Cultural Revolution,Mandarin Chinese: An Introduction,Gao Village: A Portrait of Rural Life in Modern China 等。

資料來(lái)源:臺(tái)北《漢學(xué)研究通訊》等 陳友冰輯

文章分頁(yè): 1 2