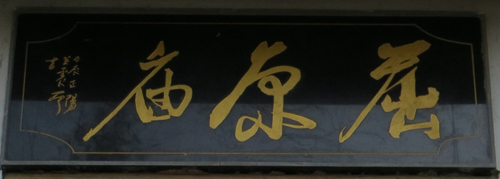

中國第一座屈原廟修葺開放,黃震云教授題寫廟名欣賞

屈原是世界文化名人,唐封昭靈侯,宋封忠潔侯,清封靖楚江王,河南南陽屈原廟是漢代正史記載的我國第一座屈原廟,歷代都曾官修供奉。2011年以來,為了弘揚屈原精神,打造屈原文化品牌,河南省有關部門和地方政府重新修整了屈原廟,廟名由著名學者、中國政法大學中文系黃震云教授題寫。

?

日星輝耀,云霞綺駁,雷電閃現,天之錦也;山川峙流,草木蔥郁,阡陌交錯,地之錦也;亭臺樓閣,摩崖刻石,碑匾書法,人文之錦也。黃震云先生為河南屈原廟所題匾額擘窠書“屈原廟”,為中華大地又增一人文景觀也。

“屈原廟”三字,取晉人王羲之行書筆意,似不經意而著意為之,當為先生得意之作也。此三字部首尸、廠、廣都有一長撇,都為半包圍結構,都是左上包右下,要處理好如此雷同之偏旁的三個字確有一定難度,且看吾兄黃先生大手筆如何布局,如何遣筆。

“屈”字開頭三筆及“出”之兩豎折及短豎,寫得靈動而流暢,以連筆出之,筆意游走;而“出”之中豎,寫得粗重而短,茁壯有力,這一粗而短的豎,對整個字形成有力的支撐,使“屈”字風神飄逸而形體端穩——此非資學兼長,神融筆暢,而鉤揭導送提搶截拽之權度爛熟于胸者不能為也。“原”字,左上兩筆橫與長撇變為一筆,寫作“橫折撇”,簡練而有力,趁著筆勢,緊接著筆鋒一轉,又與右下相連,右下“白小”計八畫,“屈”字 總共十畫,先生以駕八龍婉婉之意趣將十畫變為一筆,一氣呵成——此非意在筆先,心能轉腕,手能轉筆者不能為之者也。“廟”字,形體稍小,先生使“廟”之長撇,比前二字之長撇在形體上稍細一點,稍長一點,以求三撇之變化,形成對比,整個“廟”字,靈動中含穩重,收束緊湊而又具蕭散之神韻。而“屈原廟”三字之撇的處理尤為匠心獨運,“屈”與“廟”之撇都帶彎鉤,而“屈”字之彎鉤稍大,“廟”之彎鉤稍小,“原”字之撇與“白小”連為一體,圓渾健勁。——此非規矩入巧,不滯不執,心與手皆圓通入妙者不能為之者也。

震云先生,吾之老友也,其為人也,性情隨和,謙謙君子,樂于助人,樂于成人之美,且如切如磋,如琢如磨,瑟兮僩兮,道盛德而至善,因之而任中國政法大學教授、中國屈原學會與中國詩經學會常務理事、中國騷體詩創作與研究中心副主任、教育部同行專家評議組專家等要職,有多部學術專著行世,古人云,書者,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰,如其人而已矣。今觀先生書法與其性情、人品、文章總相類也,相稱相合也,相得益彰也。震云先生,吾之好友也,因愛其人品,故及其書也,世之人有過河南屈原廟而觀其榜書匾額者,其信吾言之不誣也,若更有觀“屈原廟”三字而駐足,而頓首,而沉思,而想見屈原之為人,默然而泣,如屈子憂愁幽思怵心國難,而關心當今民間疾苦、關心中華民族復興者,則庶乎屈原之孤憤為不虛,震云兄之翰墨能警世也。

楚之人漆雕世彩 2013年2月23日寫于北京