黃庭堅(jiān)舒州之行散考

——經(jīng)典名篇故地新考之三十四

與安徽舒州結(jié)下不解之緣的不僅有王安石,還有于其時(shí)隔不久的黃庭堅(jiān)。黃庭堅(jiān)雖為王的學(xué)生,政治影響不及王安石,但詩名卻比王大得多,以他所代表的“江西派”成為宋代詩壇的主流,其書法列為“蘇黃米蔡”四大家,也非安石所能企及。但兩人也有許多共同之處:都是江西人,都與舒州結(jié)下不解之緣。黃庭堅(jiān)作為后學(xué),對王安石著名的兩首六絕《題石牛古洞》和《題西太乙宮》都有步韻之作,而且和王安石原作一樣出名。黃庭堅(jiān)的家鄉(xiāng)江西與安徽鄰省,赴京和就任山東、河南地方官,以及赴高郵探望好友秦觀,來來往往要經(jīng)過安徽兩淮和沿江;他又在安徽的宣州、寧國、太平等地任過地方官,亦在蕪湖安頓過家小,其妻、子在蕪湖居住了近一年,因此,在安徽有許多交游和題詠,盤桓時(shí)間最多的要數(shù)舒州(州治在今安徽省潛山縣)。

黃庭堅(jiān)首次來舒州是在元豐三年(1080),詩人由河北大名府國子監(jiān)教授改任江西吉州太和(今江西泰和)令,當(dāng)年秋由汴京(開封市)啟程赴任繞道舒州。從中原南下浙贛,宋人多取道水路,從汴州(今開封市)乘船,沿汴水入淮達(dá)安徽的泗州,從泗州穿洪澤湖達(dá)對岸的盱眙的龜山(宋時(shí)屬泗州),再沿大運(yùn)河經(jīng)江都、真州(今儀征市)從白沙口到南京或直接渡江南下。慶歷三年(1043)王安石由揚(yáng)州淮南判官任上回江西省親;皇祐五年(1053)歐陽修從潁州攜靈柩回江西葬母;治平三年(1066),蘇軾兄弟在自汴京護(hù)送父親靈柩回川,皆取道此路。如在安徽境內(nèi)繞道,肯定另有原因。如熙寧五年(1072),蘇軾由開封府推官外放杭州通判,卻在陳州、潁州、壽州、懷遠(yuǎn)、五河繞了一大圈方到泗州,再走宋人下江南老路。其原因就是先去陳州看弟弟蘇轍,然后兄弟二人一道向西往潁州拜望歐陽修,盤桓之后再到壽州看望友人李定,然后沿淮河再東向泗州。黃庭堅(jiān)這次經(jīng)行安徽繞的圈子更大:先是走宋人老路,攜帶一家老小三十余口從開封沿汴水南下達(dá)金陵,在金陵安頓好家小后,只身往江西吉州赴任。但不是徑自由金陵南下,而是溯江西行。黃庭堅(jiān)到達(dá)白沙口是十月十三日,此時(shí)已是深秋,長江上已是“一葉托秋雨,滄江百尺船。”(《發(fā)白沙口次長蘆》)。在南京安頓家小后再沿江西行已是初冬,江上更多西北風(fēng),逆風(fēng)逆水,經(jīng)常因“阻風(fēng)”、“阻水”困于江上,前行極為艱難,如經(jīng)過銅陵時(shí)就阻風(fēng)難行:“頓舟古銅官,晝夜風(fēng)雨墨。洪波崩奔去,天地?zé)o限隔”(《阻風(fēng)銅陵》)。只好停船竹山下避風(fēng)幾日:“北風(fēng)幾日銅官縣,欲過五松無主人”(《阻水泊舟竹山下》)。過池州又因風(fēng)雨滯留三日:“何曾閉篷窗,臥聽寒雨滴”(《貴池》)。詩人為何要在如此寒冬,頂逆風(fēng)溯江而上呢:唯一的原因就是要到舒州去看望舅舅李常和堂弟李秉彝。李常字公擇,時(shí)任淮南西路提點(diǎn)刑獄,駐節(jié)舒州。庭堅(jiān)有七位舅舅,李常為六舅,諸舅中年歲與庭堅(jiān)較近,性格亦相似,喜愛文藝,醇厚內(nèi)向,篤于親情:“文成藝桃李,不言行道兌”,“文章被甥侄,孝友諧婦女”(《庭堅(jiān)得邑太和,六舅按節(jié)出同安,邂逅于皖公溪口風(fēng)雨阻留十日,對榻夜語因詠“誰知風(fēng)雨夜,復(fù)此對床眠”別后覺斯言可念,列置十字為八句寄呈十首》)。其兄李布早逝,他將布子李秉彝收養(yǎng)身邊,視如己出(見秦觀《淮海集》的《李公擇行狀》)。庭堅(jiān)自小長在外家,與六舅十分相得:“少小長母家,拊憐倍諸童”,“四海非不廣,舅甥最相知”(同上),兩人分別已有十二年未見面。堂弟李秉彝從小也與庭堅(jiān)生活在一起,也已十多年未見。庭堅(jiān)在《用明發(fā)不寐有懷二人為韻寄李秉彝德叟》中曾親切地回憶當(dāng)年輔導(dǎo)秉彝讀書的情形:“在昔授子書,髧彼垂兩發(fā)。乖離今十年,樹立映先達(dá)。”庭堅(jiān)在舒州期間,秉彝一路陪同,兩人同登擢秀閣,又同游靈龜泉,很是親密。

黃庭堅(jiān)溯江西上到達(dá)皖公山下溪口,正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入皖河上溯舒州時(shí),與正在“按節(jié)”出巡的舅父邂逅相遇。因風(fēng)雨,兩人在溪口停留了十天,抵床而眠,暢敘別情。嗣后,黃庭堅(jiān)以“誰知風(fēng)雨后,復(fù)對此床眠”十字為韻,寫了十首五律,題為《庭堅(jiān)得邑太和,六舅按節(jié)出同安,邂逅于皖公溪口風(fēng)雨阻留十日,對榻夜語因詠“誰知風(fēng)雨夜,復(fù)此對床眠”別后覺斯言可念,列置十字為八句寄呈十首》。其中提到“乖離十二歲,會面卒卒期”(其一);“田海非不廣,舅甥自相知”(其二),“解衣臥相語,濤波夜掀床”,“涉旬風(fēng)更雨,宿昔燭生光”(其九),“親依為日淺,愛不舍我眠。教我如牧羊,更著後者鞭”(其十)等,皆是記述兩人在溪口十日相聚的情形和親情。皖公即皖公山,又名天柱山,皖山,安徽即因此而得名為“皖”。

溪口即今安慶市,在皖口東約十五里處。皖口即今懷寧境內(nèi)河口,為皖河入長江處。兩地距舒州(今潛山縣城)皆不足百里。

庭堅(jiān)從金陵溯江而上,沿途皆有詩紀(jì)行。其中在安徽境內(nèi)的:有經(jīng)過當(dāng)涂的《贈別李端叔》,經(jīng)過銅陵的《阻風(fēng)銅陵》、《阻水泊舟竹山下》,經(jīng)過池州的《池口風(fēng)雨留三日》、《貴池》,有經(jīng)過望江的《大雷口阻風(fēng)》、《庚寅乙未猶泊大雷口》,經(jīng)過東流的《丙申泊東流縣》等十多首。有趣的是,在沿江到達(dá)舒州前,皆不記時(shí)間,而在離開舒州赴江西任的江上諸作中,幾乎都在題中或題下注明干支,如《庚寅乙未猶泊大雷口》、《乙未移舟出口》、《丙申泊東流縣》等[①]。這也是黃庭堅(jiān)為人謹(jǐn)慎處,也體現(xiàn)他的人生經(jīng)驗(yàn)。他不似蘇軾鋒芒畢露、口沒遮攔,他曾告誡友人:“事業(yè)宜深自修蘊(yùn)……勿露圭角也。仕途風(fēng)波,三折耾乃知成良醫(yī)耳”(《與宋子茂書》)。自身處事當(dāng)更是如此:因?yàn)樵娛菍懡o別人看的,且是白紙黑字,況且黃庭堅(jiān)又是名滿天下,一紙剛就,就會風(fēng)傳士林。他赴任繞道舒城,前后耽擱近兩個(gè)月,如再標(biāo)以干支,豈不是授人以柄嗎?一旦離開舒州前往江西赴任,則一一標(biāo)明時(shí)間:《庚寅乙未猶泊大雷口》是十二月初七,《丙申泊東流縣》是十二月初八。計(jì)日以行,堪稱其沐風(fēng)櫛雨、頂風(fēng)破浪,可見其忠于王事。這同他在溪口邂逅李常,因風(fēng)雨停留時(shí)日的處理方式一樣:李常巡視到屬下溪口,這是公務(wù),亦未嘗沒有特來江邊接外甥的私心。因風(fēng)雨停留十日,又何嘗不是可排除公務(wù)煩擾,舅甥間單獨(dú)相待相親的托詞。溪口距舒州不足百里,已可望見皖山,后來陸游入蜀,亦因大風(fēng)阻于皖口,棄船上岸,曾“北望正見皖山”(《入蜀記》卷三)。庭堅(jiān)又是只身一人,完全可以騎馬往舒州,兩人無須在溪口呆了十天等候開船往十多里外的皖口,再沿河上溯。看來,假公濟(jì)私,因公徇私,古已有之,只要不授人以柄即可。需要指出的是:黃庭堅(jiān)到舒州后又寫有《同蘇子平、李德叟登擢秀閣》、《靈龜泉上》、《題潛峰閣》、《書石牛溪旁大石上》、《次韻公擇舅》、《從丘十四借韓文》二首、《題山谷大石》、《題山谷石牛洞》、《宿舒州太湖觀音院》、《題萬松亭》、《用明發(fā)不寐有懷二人為韻寄李秉彝德叟》、《發(fā)舒州向皖口道中作寄李德叟》等十多首詩作。

《同蘇子平、李德叟登擢秀閣》中的擢秀閣在天柱山下彰法寺內(nèi)。蘇子平是李常淮西提刑司同僚,曾同李常同游天柱山,有題名存留(見潛山縣政協(xié)文史委員會編《天柱山摩崖石刻集注》),亦愛舒州風(fēng)物之美舉家皆遷在舒州,而且達(dá)十八年之久。從該詩結(jié)尾黃庭堅(jiān)請求和詩:“蘇李工五字,屬聯(lián)不當(dāng)慳”來看,應(yīng)該也善詩。德叟乃李秉彝之字,庭堅(jiān)與其表兄弟之誼甚篤,在《登擢秀閣》詩中稱贊秉彝五言詩寫得好,請他和詩;在《靈龜泉》中又稱贊秉彝的詩學(xué)古人而能得其妙處,請他題詞:“為我書斯文,要與斗牛垂”。此后的《發(fā)舒州》一詩中,又有“髯弟不俱來,得句漫奇崛”之遺憾。秉彝多髯,故稱之髯弟。大約此時(shí)庭堅(jiān)得詩句,自以為很奇崛,很可惜秉彝沒有一起切磋欣賞。足見他倆間的親密無間和以切磋詩藝為樂。黃庭堅(jiān)還有篇《評李德叟詩》,文中寫道:“昔嘗見其汲汲浚源,今又見其金玉井干”,知秉彝實(shí)有詩名。上句說他刻苦學(xué)習(xí)古人,從井中深處發(fā)掘出有用的東西。下句說他學(xué)習(xí)有得,上升到了井欄干處,達(dá)到了相當(dāng)高的層次。在這首《登擢秀閣》中,詩人還稱贊了皖公城人文和自然交相掩映之美:這里既是二喬的故居,又是三祖僧璨修煉之處,風(fēng)景上高寒的天柱山一枝獨(dú)秀,美得無法形容。

在舒州,讓黃庭堅(jiān)最為醉心的要數(shù)“山谷”。“山谷”在天柱山南麓,這里有“畏畏隹隹石谷水”的“山谷流泉”,有“窮幽深而不盡”的“石牛古洞”。山谷的東頭即是梁武帝時(shí)建的“乾元禪寺”,禪宗三祖僧璨(510-606)曾在此坐禪,故又名“三祖寺”。翻上山谷高阜,東可遠(yuǎn)眺漢武帝當(dāng)年封禪拜岳之臺,北覽司命真源宮祠、應(yīng)夢井,南望古堰吳塘、詩崖酒島,人文景致、自然風(fēng)光盡收眼底。王安石任舒州通判時(shí)曾游過石牛古洞,寫有著名的六言詩《題舒州山谷寺石牛洞泉穴》題于巖壁:

水泠泠而北出,山靡靡而旁圍,欲窮源而不得,竟悵望以空歸。

黃庭堅(jiān)此番與表弟李秉彝同游,見到安石當(dāng)年的題詩,很為感慨,作有兩首次韻,其一云:

水無心而宛轉(zhuǎn),山有色而環(huán)圍,窮幽深而不盡,坐石上以忘歸。

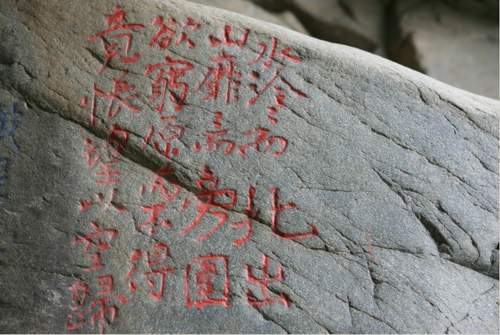

此詩見于山谷流泉石牛古洞洞旁摩崖之上,收在潛山縣政協(xié)文史委員會編《天柱山摩崖石刻集注》。

石牛洞上黃庭堅(jiān)題詩摩崖(左下方為石牛洞)

雖說是步韻,但題旨卻各不相同:王詩“欲窮源而不得,竟悵望以空歸”表現(xiàn)的是一種探求精神,一種儒家的進(jìn)取意識。黃詩“水無心而宛轉(zhuǎn)”,“坐石上以忘歸”表現(xiàn)的卻是道家情思。這種歸趨在另一首《題山谷石牛洞》中表露得更充分一些,此詩見于任淵集注的《山谷詩集注》卷一:

司命無心播物,祖師有記傳衣,白云橫而不度,高鳥倦而猶飛。

首句的“司命”即是九天司命真君。“唐天寶中,玄宗命修九天司命真君觀于天柱山,置祠宇。皇朝就修真君祠,太平興國九年,改為靈仙觀。”(宋王象之《輿地紀(jì)勝》卷四十六)。這句是說九天司命真君無己、無物,并非有心關(guān)涉司命,這是對道家的體悟,第二句所說的是僧璨對慧能衣缽的繼承。禪宗亦是主張心外無物,他的偈語就是“此間無一物,何處有塵埃”。后兩句是以白云、飛鳥為喻,表達(dá)自己的歸趨,暗用陶淵明“云無心以出岫,鳥倦飛而知還”(《歸去來辭》)詩意。

《宋史》說黃庭堅(jiān)樂山谷寺、石牛洞“林泉之勝”,因此自號“山谷”。其實(shí),庭堅(jiān)自號“山谷”或“山谷道人”,并不僅僅是愛其“林泉之勝”,還因?yàn)檫@里具有濃厚的道教氛圍更讓黃庭堅(jiān)沉醉。中國士大夫在儒學(xué)主體意識下,都或多或少有釋道傾向,尤其是道家:入世為儒,出世為道,就像魯迅所云,中國的士大夫“雖掛孔子的門徒招牌,卻是莊周的私淑弟子”(《南腔北調(diào)集·論語一年》)。黃庭堅(jiān)的道家傾向似乎更濃。早在二十二歲時(shí),就曾對儒家的經(jīng)典發(fā)生懷疑:“六經(jīng)俱是未全書”(《讀書呈幾復(fù)二首·其一》),而欲觀老子、莊子之“道”得其妙。兩首《題山谷石牛洞》中皆對此有所體悟。

如果說,上面兩首關(guān)于石牛洞的題詩,還是在用景色描繪和比喻暗示的手法,抒寫自己的道家情思的話,下面這首《書石牛溪旁大石上》則用第一人稱的手法,描繪了自己感受到的天柱山類似洞天秘府的道教氣象,直接表達(dá)自己的道家歸趨:

郁郁窈窈天官宅,諸峰排霄帝不隔。六時(shí)謁天開關(guān)鑰,我身金華牧羊客。羊眠野草我世閑,高真眾靈思我還。石盆之中有甘露,青牛駕我山谷路。

首句所云“天官”亦指九天司命真君。此句寫司命真君所居的天柱山郁郁窈窈,帶著濃濃的神秘色彩。次句寫天柱山奇峰高聳,但隔不斷世人對“帝”的崇奉拜謁。“帝”自然是指真君大帝。三、四句是說自己。這里引了晉代葛洪的《神仙傳》中皇(黃)初平之典說明自己有道家夙根。五、六兩句進(jìn)一步表示自己學(xué)道強(qiáng)烈的愿望。其中“思我還”,表明自己是“高真眾靈”中的謫仙人,現(xiàn)在眾神希望我回去。最后兩句落實(shí)到洞前石牛。石牛洞前有兩塊大石,一似牛伏在溪底,僅露腹背,另一似牛跪臥溪邊。詩人將此想象成老子騎著過函谷關(guān)的青牛,他現(xiàn)在要騎著它從山谷回到天關(guān)。詩人的道家情思,在此得到充分的表達(dá)。據(jù)《同安志》(舒城古稱“同安”)記載:當(dāng)時(shí)著名畫家舒城人李公麟曾據(jù)此畫過一幅《魯直(黃庭堅(jiān)字)青牛圖》。畫中“魯直坐石牛上,因此號山谷道人,題詩石上,所謂‘青牛駕我山谷路’也”。由此看來,黃庭堅(jiān)自號山谷道人,不僅是傾慕舒州山谷之美,更有其道家情思的內(nèi)涵與表達(dá),而且后者的成分更多。

黃庭堅(jiān)的舒州題詠,在黃的詩歌創(chuàng)作經(jīng)歷乃是江西派和宋代詩歌史上也占有重要的地位。石牛洞題壁摩崖、《次韻公擇舅》那種散文式句式,《題山谷石牛洞》、《阻風(fēng)銅陵》那種議論化手法;《贈別李端叔》、《書石牛溪旁大石上》中典故的大量運(yùn)用;《庭堅(jiān)得邑太和,六舅按節(jié)出同安,邂逅于皖公溪口》、《用明發(fā)不寐有懷二人為韻寄李秉彝德叟》、《行行重行行贈別李之儀》等詩作所突顯的那種篤于情誼的的人格美和情操美;《靈龜泉上》、《池口風(fēng)雨留三日》、《丙申泊東流縣》等紀(jì)行詩作中洗盡鉛華富有思理的語言,都可以看出黃庭堅(jiān)獨(dú)有的詩歌風(fēng)格正在形成,而這種風(fēng)格正是江西派的旗幟,宋詩的主要標(biāo)志。他的女兒三十三黃睦,后來就嫁給舒城李文伯,亦未嘗不是黃庭堅(jiān)對舒州“愛屋及烏”的表現(xiàn)。

元豐八年(1085)神宗去世,哲宗年幼,太皇太后高氏臨朝,第二年改元元祐,局勢陡變:舊派領(lǐng)軍人物司馬光還朝秉政,盡改新法,啟用舊黨。蘇軾兄弟亦從貶地召回,居于高位。三年后,司馬光病逝,舊黨開始內(nèi)訌。元祐六年,蘇軾兄弟遭洛黨侍御史賈易等誣陷,不安于位,自求外放。蘇軾由翰林學(xué)士承旨出知杭州,蘇轍不久也由尚書右丞罷知絳州。元祐八年,高太后去世,哲宗親政后改元紹圣,又重新啟用新黨,章惇、蔡京等相繼秉政,舊黨被定為“元祐黨人”,更陷入滅頂之災(zāi)。黃庭堅(jiān)為蘇軾門人,自然在劫難逃,政治風(fēng)暴一步步向他緊逼而來:紹圣元年(1094)庭堅(jiān)由起居舍人除知宣州,旋又改知鄂州(今湖北鄂城),還未等到赴任,又被言官指責(zé)《神宗實(shí)錄》故意隱瞞神宗朝實(shí)行新法的“良法美意,語含譏諷”,責(zé)令在京城附近等候勘問。庭堅(jiān)只好把家屬暫時(shí)安置在蕪湖,自己只身赴京接受審查。審查的結(jié)果是“誣毀”先朝,責(zé)授涪州別駕,黔州(今四川彭水)安置,后又奉詔移戎州(今四川宜賓)安置。直到元符三年(1100)正月哲宗去世,徽宗即位太后向氏聽政,庭堅(jiān)命運(yùn)方稍有轉(zhuǎn)機(jī),但亦如電光石火,轉(zhuǎn)瞬即逝。同年五月,黃庭堅(jiān)恢復(fù)宣議郎,監(jiān)鄂州鹽稅。他上表請辭,朝廷同意,于十月復(fù)奉議郎,改任簽寧國軍(今安徽寧國縣)節(jié)度判官。十二月離戎東歸。次年二月,向太后去世,徽宗親政改元靖中建國。三月,庭堅(jiān)在東歸途中又接到權(quán)知舒州的任命,還未等到職,朝廷又以吏部員外郎召另入京。庭堅(jiān)已深知在朝兇險(xiǎn),一再請求改任無為軍(今安徽蕪湖市無為縣)或太平州(今安徽馬鞍山市當(dāng)涂縣),并在荊州等候批復(fù)。四月底,等來詔命,準(zhǔn)領(lǐng)太平州。四月底,等來詔命,準(zhǔn)領(lǐng)太平州。山谷遂離開荊南,回家鄉(xiāng)江西分寧掃墓之后,便去太平赴任。沿途所到之處,最值得一提的是達(dá)觀臺。達(dá)觀臺在樅陽大云倉(今屬安徽安慶市)永利寺內(nèi)。詩人第一次經(jīng)過此地是紹圣元年(1094),山谷從家鄉(xiāng)分寧前往宣城赴任途中,因阻風(fēng)在停留多日,與鎮(zhèn)官蘇臺、范光祖等同游永利寺中這一高臺。發(fā)現(xiàn)這里視野開闊四達(dá),所瞻可數(shù)百里,因此題名“達(dá)觀臺”,并作二詩記事其中寫道:“戴郎臺上錦面平,達(dá)人大觀因我名”,“不知眼界闊多少,白鳥飛盡青天回。”(《題大云倉達(dá)觀臺》)業(yè)主戴器之將二詩刻石,供游人觀賞,后來成為樅陽一景。這次赴太平州任途中又系舟達(dá)觀臺下,等候女兒黃睦和女婿李文伯從江北過來接他去舒州暫歇。詩人又登此臺游覽,因業(yè)主戴器之已去世,此臺荒蕪已久,永利寺長老智達(dá)意欲重新此臺,山谷應(yīng)邀重書此詩,并作跋留念。這次詩人又一次溯江而上,像元豐三年那樣經(jīng)銅陵、池州到達(dá)舒州,這次也是探親,不過是看望女兒黃睦和女婿舒城人李文伯。在舒州,他再一次去山谷流泉,并在此初讀書盤桓。后人為紀(jì)念黃庭堅(jiān),在此建亭,名“山谷讀書亭”,今已成為山谷流泉的景點(diǎn)之一。

黃庭堅(jiān)

離開舒州后,詩人像當(dāng)年一樣,再次溯江西上,再經(jīng)大雷口、東流,不過不是去吉州任太和(今江西泰和)令,而是去鄂州流寓。崇寧二年后黃庭堅(jiān)被列元祐黨籍羈管宜州(今廣西宜山)并死在那里。縱觀黃庭堅(jiān)一生幾乎與安徽相始終,圍繞舒州、蕪湖、當(dāng)涂、銅陵、貴池、雷口、東流一個(gè)輪回。興于是,也衰于是,造化小兒也真會開詩人的玩笑!

總之,黃庭堅(jiān)在舒州意義卻是十分深遠(yuǎn)。舒州之行,留下三十多首詩文,對安徽、對中國文學(xué)史,都是一筆寶貴的精神財(cái)富。詩人在離開舒州以后,自題“山谷”或“山谷道人”,亦是對舒州一種特殊的懷念。這個(gè)字號的意義,不僅僅限于他自身,而延伸到了中國文學(xué)史、中國藝術(shù)史。舒州的山谷寺、石牛洞之于黃庭堅(jiān),可以與黃岡東坡之于蘇軾相提并論。

注釋:

[①]任淵《山谷詩集注》,鄭曉永《黃庭堅(jiān)年譜新編》皆將這三首詩置于黃到舒州前,似有誤:一則大雷口即望江雷池,他和東流(今東至縣境)均在溪口之西。黃在溪口即與舅氏邂逅,這里距舒州不足百里,無需再西行雷池,更無需到江南的東流。況雷口、東流諸作中只字未提舅氏;二則據(jù)庭堅(jiān)詩中記載的時(shí)間:十二月十三從白沙口入江,泊大雷口、東流已是十二月初七、初八,如是到舒州前,則從金陵到東流一段皖[①]江,庭堅(jiān)走了近兩個(gè)月,即使逆風(fēng)逆水,也不致于此。陸游《入蜀記》曾逐日記載沿江上溯行程,從七月11日達(dá)安徽境內(nèi)當(dāng)涂到29日離皖達(dá)湖北馬當(dāng),但僅18天行程,其中包括在當(dāng)涂、池州移舟上岸游覽的八天在內(nèi)。