生命最后一息還在研究漢學——海外漢學家見知錄之十一

——法國“漢學三杰”之沙畹

愛德華·沙畹(Chavannes Edouard,1865-1918)是國際漢學界公認的十九世紀末二十世紀初世界上最有成就的中國學大師,也是世界上最早整理研究敦煌與新疆文物的學者之一,被視為法國敦煌學研究的先驅者。沙畹在法國漢學界具有舉足輕重的地位:他前承19世紀的法國漢學傳統,并使20世紀法國漢學開創了新的局面。在許多漢學領域如中國歷史、宗教哲學、歷史上的外族關系、中國地圖學等方面為后來的法國漢學研究奠定了基礎。在他從教的二十年中,培養了眾多學生,艾杜阿爾·于貝爾、謝閣蘭、保羅·伯希和、葛蘭言、亨利·馬伯樂等,繼承了老師的事業,成為20世紀法國漢學的代表人物。可以說沙畹把他一生都獻給了漢學研究,直到生命的最后一息,他還在研究《東亞史》中的《投龍簡》。他的弟子伯希和(PaulPelliot)稱贊為“第一位全才的漢學家”,他的另一個弟子葛蘭言則則稱他為“法國漢學第一人”。

一、學術經歷

愛德華·沙畹1865年10月5日生于法國一個新教徒家庭,宗教戰爭期間,其家從法國流入瑞士。祖父是一位植物學家,父親是一位工程師,早年住在瑞士洛桑。1885年,沙畹考入法國頂尖名校高等師范學院,主修康德哲學。他的第一本論著是與日耳曼學家夏爾·安德勒(Charles Andler)合寫的《康德自然科學的形而上學第一本源》。1888年高師畢業,并于同年獲哲學科的教師資格會考優勝獎。當時該學院的校長是一位古代藝術史學家,他將其研究方向引向了史學,并接受莫諾建議研究中國歷史,并在東方語言學院學習漢語。1889年,24歲的沙畹以法國駐華使團譯員身份前往北京。來華后在一位中國學者——當時清朝駐法使館參贊唐夏禮的幫助下著手翻譯《史記》,他把其中一部分譯成法文并加以注釋,名為《司馬遷的傳體史》(Ies Mèmoires historiques de Se-ma Tsien)(五卷)。其中令西方人最難理解的《封禪書》(Le T’ai Chan.Essai de Monographie d’un culte Chinois)一卷于1910年在《北京東方學會雜志》上發表,這是他25歲時翻譯的,泰山信仰則是道教的一個重要組成部分,這是他首次涉及到中國古代宗教史。沙畹在北京完成的《史記》譯文——《司馬遷史記》共分5冊,于1895至1905年間陸續出版。莫東寅在《漢學發達史》一書中對《司馬遷史記》的評價是:“為漢學界蓋世名作。譯文既正確詳盡,且有豐富之底注,創見既多,考證及比較法亦復精細。”劉正在《海外漢學研究》一書中稱贊沙畹的《史記》譯本足以“名垂千古……就是在20世紀中國史學界的中國古代史正史著作的研究中也找不出一部可以和此書相比的著作來!”原稿現存巴黎吉美博物館。

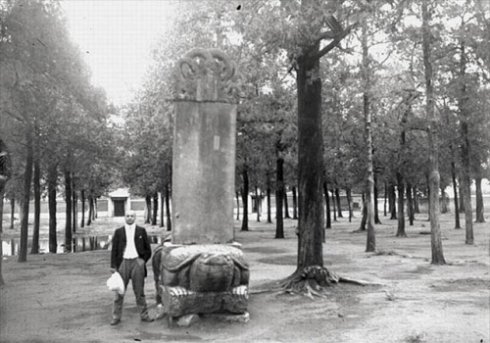

1907年華北考察時攝于山東濰縣玉清宮

1893年沙畹奉命回到巴黎,繼德理文之后(Hervy de Saint-Denys)主持法蘭西學院“漢語及滿語語言和文學”講座,成為該講座自1814年開辦以來的第四位教授,是時沙畹年僅28歲。此時來自荷蘭、俄國、瑞士、德國的學生投師其門下,他們在法學成回國后散居各地,普及了現代漢學。沙畹回國后,應印度學家列維(Sylvain Iévi)的要求,將主要精力放在了研究翻譯佛經方面,連續發表了一系列關于印度和西域僧侶的傳記。同時,他還在東方語言學院、索邦大學、巴黎高等研究實驗學院的宗教科學系授課。1895年任法國亞洲學會秘書長并參加東方學雜志《通報》的編輯工作。1903年他被推選為碑銘與美文學院院士,并為1898年剛成立不久的法國遠東學院貢獻心力,協助考狄(Henri Cordier)主辦《通報》。并在院刊上陸續發表他1907—1908年赴中國考察的成果。他還通過此刊發表言論支持年輕的伯希和(Paul Pelliot)。伯希和與他曾同期在中國考察,并于1911—1913年合撰發表長達350頁的論文,敘述他們在新疆和甘肅敦煌考古的重大發現。

1907年沙畹第二次來到中國,從這年3月至1908年2月這一年內,對中國北方——河北、山東、河南、陜西、山西諸省進行考察。歸國后刊出了《華北考古紀行》敘述了他這一年來在中國考古的經過。他在這些地區,尤其是在龍門和云崗石窟地區,在考古和碑銘方面取得了重大收獲,從而成為第一個系統地考察這些石窟的人。這次考察,他收集了大量資料,回國時帶回了豐富的文物、碑銘,還有兩大箱壁畫,為他的兩卷本著作《華北考古考察圖譜》做了大量的資料準備工作。這樣使他在研究古代歷史的過程中,增加了考古學和碑銘學研究,開拓了視野,也為歐洲研究中國古代藝術開了先河。

1907年愛德華·沙畹于山東靈巖寺墓塔林中的留影

沙畹在對中國北方進行考察時還登上了泰山,發表了關于東方之巔祭祀的專題論文《泰山:中國的一種宗教崇拜專論》(1910),該書后附有一篇《古代中國的社神》的補編,第一次指出了道教科儀的重要性。他在生命的最后幾年一直對道教科儀進行研究。最有名的是他去世后才發表的長篇論文《投龍簡》,包括譯注杜光庭所編《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》。他在論文序言中說:投龍簡是一種道教禮儀,即把金屬牌上的愿望投人洞穴、峽谷或泉水中,向神祈愿。沙畹在譯文中對玄宗皇帝54歲的投龍簡加注說:“此禮儀之目的在于使皇帝自己得到長生,使皇帝在道教秘術的指導下成為與不死的仙人同樣的人。”

1911年,沙畹與伯希和把一部分《道藏》弄到了巴黎,研究并利用了這些材料。他去世的那一年(1918),正準備發表他從《道藏》中選出的第一篇譯文。沙畹還曾研究過摩尼教,與伯希和合著有《摩尼教流行中國考》(1911—1913),這部著作疏釋了京師圖書館所藏的摩尼教殘經,并對摩尼教在中國的傳播過程作了一個大致的勾勒。

1907年愛德華·沙畹拍攝的泰安府岱廟

沙畹對西方漢學人才方面的培養也作出了不可磨滅的貢獻。他是西方(不只在法國)漢學界一位通儒,其所學既相當廣博,而研究又深細不茍,故為學成績,乃能光前裕后,造就了四大高徒:伯希和、馬伯樂、葛蘭言與戴密微,后來皆成為西方漢學的一面旗幟,足使法國漢學能由廣識而又趨于專精,導啟了近三十年以來的西方漢學學風。

第一次世界大戰為沙畹帶來了災禍。他為法國的命運擔憂,同時也為不到年齡就應征入伍的飛行員兒子擔驚受怕,嚴重影響了健康,但他對學習漢語和漢學研究工作始終抱著極大熱情,憑著堅忍的毅力繼續學習,頑強練習漢語口語。1917年當中國加入協約國一方參戰時,他作為譯員以流利的口語接待了中國的政治家代表團;離開人世前幾個月,他還在索邦神學院的大階梯教室發表了題為《中國人的一些道德思想》的演講。由于漢學研究的出色成績,1916年,沙畹當選為英國皇家亞細亞協會會員。1918年,正值他的研究最有成果之際,在巴黎英年早逝,享年53歲。

二、學術成就

埃瑪紐埃爾·愛德華·沙畹(Edouard Chavannes,1865—1918)是學術界公認的十九世紀末二十世紀初世界上最有成就的漢學大師。他一生治學謹嚴,涉獵廣泛,其著述博大精深。其研究領域涉及中國歷史、中國地理、中國佛教、道教、泰山刻石、民間祭祀、文物、碑帖、古文字、西域史、突厥史等等,均成就斐然。

第一,沙畹首先是位史學家,作為一名史學家,他最主要的、最大的貢獻是翻譯中國古代史學巨著《史記》,他把其中一部分譯成法文并加以注釋,名為《司馬遷的傳體史》(五卷)。沙畹在巴黎從事的漢學研究是司馬遷與希羅多德(Herodote)作品比較研究。1889年沙畹初到中國之時,準備譯注的是儒家經典《禮記》中的《儀禮》。后來經過慎重考慮,還是放棄了對《儀禮》的譯注,而選定《史記·封禪書》作為譯注中國傳統經典的突破口。他的老師考狄曾評價說,沙畹選擇翻譯《史記》作為研究中國歷史與文化的突破口,這是找到了適合他開始工作的一個切實的起點。《史記》全書共130篇,分為本紀、書、表、世家、列傳5種形式。其中的“書”共8篇,記載歷代朝章國典,其內容廣泛涉及各種制度的發展,包括禮樂制度、天文兵律、社會經濟、河渠地理等多方面的內容。若不是熟悉歷朝典章制度的史學家,是無法撰寫成“書”的。“書”的編撰,為后代研究各種專門史提供了豐富的資料。從1895到1905年十年間,他陸續發表了《史記》前47卷的解譯,即本紀、年表、書及一部分世家卷的內容,他的譯文至今仍是一致公認的優秀范本。《史記·封禪書》的譯注與研究。盡管由于其研究范圍過廣,無法將全部精力投入對《史記》的譯注和研究,致使這部巨作沒有最后完成。但對于一個法國人來講,能夠對中國的國學如此的感興趣,并首先向世界推介這部“無韻之離騷”已是十分難得與令人肅然起敬的了。

《司馬遷的傳體史》在沙畹到中國的第二年(1890),在北京出版了其中的一卷《封禪書》,1893年在巴黎由亞細亞學會資助出版了譯稿的三分之一——150卷中的47卷,至《孔子世家》止,分成五卷。這部“漢學界蓋世名作”(莫東寅)由導言、注釋和極為詳盡的附錄組成,具有兩個顯著特征,其一是考證嚴謹而廣泛,其二是在注釋中進行了大量發揮,對涉及古代中國的幾乎所有問題都提出了廣泛而尖銳的批判。雖已年代久遠,但由于作者出色的翻譯、嚴謹的考證和不落俗套的注釋而具有長久的生命力,至今仍有使用價值。繼1893年的版本之后,麥松奈文出版社1967年再版了這五卷本;1969年該出版社又出版了其補遺卷作為第六卷,包括沙畹去世后留下的兩三篇譯文,一個改編過的總目錄和一個自1905年以來出版《史記》譯文版本的版本目錄。馬伯樂對其老師這部巨作的評價是“自理雅各《中國經典》以來歐洲漢學界最重大的著作”。

《史記》研究成為沙畹開創性治學的一個起點。此項翻譯工作使得沙畹有機會精讀中國古代史,他尤其關注中國古代音樂、編年學及歷史紀年方面的問題。幾年后,他進一步對中國星象學中十二生肖及十二生肖紀年法產生興趣。在1906發表的《突厥十二生肖紀年法》一文中,他花了很長篇幅追溯十二生肖歷的起源問題。他認為生肖紀年法最早源于突厥甚至匈奴,自西漢初期傳入中國。但這一說法后來被貝特霍爾德·勞費爾(Berthold Laufer)指出是錯誤的,生肖文化的起源地就是中國,是突厥人在公元6世紀中葉時從中國引入了這種紀年法。勞費爾的觀點得到了伯希和與亨利希·呂德斯(HeinrichLüders)的支持。關于突厥歷史紀年這一研究,路易·巴贊(LouisBazin)繼沙畹數十年后貢獻了一部重要著作《古代和中世紀的突厥歷法》(Lescalendriersturcsanciensetmédiévaux,1974),這是他的國家級博士論文。該書經補充修訂后以《古代突厥社會中的歷史紀年制度》(Lessystèmeschronologiquesdanslemondeturcan-cien,1991)為題出版發行。其篳路藍縷之開創之功,不能不歸于沙畹。

沙畹的中國史研究并沒有在中國星象學中十二生肖及十二生肖紀年法前止步,由于中國的十二生肖紀年法最早源于突厥,他又轉入突厥史研究。突厥國在歷史上曾非常強盛,長期統治中亞的大部分地區直至公元7世紀中葉。沙畹對其社會的研究并非偶然涉足,他在此之前曾花大量時間搜羅編纂了較為完整的中國古代載籍內的《西突厥人史料匯編》(DocumentssurlesTou-kiue(Turcs)occidentaux,1903),此書一經出版即被奉為經典。該書自1903年正式出版至今,已經超過一個世紀。但無論是以前還是現在、西方還是中國的學者,只要是關于突厥史研究的,無不涉及到此書,足見其在突厥史研究領域中的地位。《西突厥史料》共分為四編:第一編為研究史文的緒說,一方面說明西突厥諸可汗的世次和年代,一方面研究西域兩大通道,從而能在一定限度內確定這個民族所據地域的政治地理;第二編是轉錄隋唐書中的西突厥列傳并附注釋;第三編輯錄了正史外的史書典籍中有關西突厥的史料,并分析了這些記載中與正史中關于同一個問題的不同史料;第四編為西突厥的簡史。全書的重點主要三、四兩編。全書雖然以中國歷史文獻資料為基礎,而編纂的方法是實實在在的西方手法。突厥是我國古代的民族,在中國歷史上有著重要的影響,而對于它的記載,中國的史書擁有絕對的權威,這一點毋庸置疑,因而用中國的文獻資料最有說服力。但同時,中國自古以來的華夏鄙夷的史觀或多或少地影響到了對于這個民族的客觀評價。而西方學者則是用一種“局外人”的視覺來看待突厥這一民族兩百多年的歷史,在某些程度上更加客觀,觀點也有別于中國的史學家。如在看待其所處地理位置的問題上,中國史學家著重的是其帶來的邊境威脅。而西方學者則更多地認同西突厥在東西方交流中起到的巨大作用,而這是中國史家往往忽略的。我國的馮承鈞先生在三十年代開始翻譯此書,而且還在其中作了校勘史料、改錯不漏、整合譯名等,還對書中的文獻資料添加附注,使其更具可讀性與準確性。

在對中國星象學研究中,沙畹還旁枝側出,對中國的祭祀文化產生濃厚感興趣。在他撰寫的一本重要專著《泰山》書后,全文附錄了沙畹一篇研究中國人祀奉土地神的論文,該文是他發表的第一篇此類研究的成果(1901)。中國人認為土地生養萬物,具有神力,土地神乃其人格化身。在這篇論文中,沙畹著重闡述了下至民間百姓、上至皇帝及州、郡、縣各級地方行政官員對土地神的祭禮等級制度。他解釋了如何用五色土來祝圣社壇,并描述了祭祀的對象,諸如大樹常被認為是土地神的神位所在、神主牌是一個刻字的小石柱等;沙畹還研究了土地神本身,闡述其職責為掌管一方水土和當地的風調雨順。如有洪澇、旱災或日食,甚至發生刑律或戰亂,人們都要祈求土地神顯靈保佑。

他于1905年發表了一篇資料非常翔實的有關紙未發明前中國書簡的論文。同一時期,他還翻譯了《魏略·西戎傳》(1905年)和《后漢書·西域傳》(1907年)。第二,沙畹在宗教歷史的研究最大的貢獻是對佛教的大量研究。他也是世界上最早整理研究敦煌與新疆文物的學者之一,被視為法國敦煌學研究的先驅者。伯希和與他曾同期在中國考察,并于1911—1913年合撰發表長達350頁的論文,敘述他們在新疆和甘肅敦煌考古的重大發現。英國探險家斯坦因(AurelStein)于1900至1901年間第一次遠赴新疆考察。他回國后請沙畹研究此次考察帶回的所有中文文獻,文獻包括分別發現于和田及吐蕃附近地區、尼雅地區和敦煌地區的年代依次為唐代、公元三世紀、前漢時期的文書及簡牘。沙畹據此考釋撰書《斯坦因在新疆沙漠中發現的中國文獻》(LesdocumentsdécouvertsparAurelSteindanslessablesduTur-kestanoriental)。這部里程碑似的巨著耗時頗久,直至1913年才出版。

他在研究方法、史料學等方面奠定的基礎使他的佛教研究造詣頗深,他繼承了雷慕沙和儒蓮的傳統,特別關注佛教旅行家和翻譯家的文獻,他的第一篇此類成果是《前往西域求法的高僧們》,他翻譯了義凈法師的《大唐西域求法高僧傳》(LesreligieuxéminentsquiallèrentchercherlaLoidanslespaysd’Occident,1894)。義凈的這本旅游行記是中國僧人西行取經求法最主要的三本游記的最后一本,前兩本是法顯撰寫的《佛國記》及玄奘撰寫的《大唐西域記》,它們分別由雷慕沙(Abel-Rémusat)和儒蓮(StanislasJulien,又名茹理安)譯成法語。此后,他還在《通報》上發表了描述幾位朝圣者的傳記和一些印度來華傳教士的傳記,有:8世紀的悟空行記(1895),6世紀的惠生與宋云行記(1903)、10世紀繼業的西域行記(1904)、5世紀來到中土譯經的求那跋摩(Gu-navarman)行記(1904)和6世紀東來僧人闍那崛多(Jinagupta)行記(1905)。然后又以及同印度學家列維(SylvainLévi)合譯的王玄策使天竺記(1900)。自1894年起,他參與了居庸關云臺六體文字石刻的集體研究項目,該項目研究釋譯云臺券門上用漢、藏、八思巴、梵、畏兀兒和西夏六種文字石刻的佛教《陀羅尼經咒》,共同參與譯經的還有列維、拉德洛夫(WladimirRadloff)和胡特(GeorgeHuth)。與列維(sylvainLévi)合作撰寫了關于佛教思想的文章《十方阿羅漢法難記》,嘗試對一系列信仰的起源和演變作出界定。

1896—1897年,沙畹還研究了由中國佛教朝圣者所撰寫、并刻在印度菩提伽耶的五篇碑文。他由此與同樣對該菩提伽耶漢文銘刻感興趣的施古德(Schlegel)形成學術競爭,并遭遇后者筆伐,雙方交惡。但世事無常,身為《通報》主編的施古德去世后,沙畹則成為他的繼任者。沙畹對佛教的研究延續至晚暮之年,在他臨終前還與列維合撰了《印度佛教教總職名考》(1915)與《護法十六羅漢考》(1916)兩篇論文。沙畹還特別熱衷譯介佛教文學,尤其關注譬喻文學以及該文學從印度傳入中國的過程與發展。他還收集、翻譯出版了大量的佛教故事,1910—1911年間刊行的四大卷法譯《漢文大藏經五百寓言故事集》(CinqcentscontesetapologuesextraitsduTripitakachinois),即為沙畹在該領域的重要成果。

1907年6月17日拍攝的泰安岱廟東岳坊廟會

第三、中國方志、碑刻、與地志研究。

方志研究尤其是其中的民俗研究主要體現在他的巨著《泰山》之中。沙畹是一位精力充沛的學者,19世紀80年代,他在中國工作之余翻譯《史記》的同時,兩次去泰山進行考察,搜集了清代《岱覽》、《泰山志》、《泰安縣志》、《泰山道里記》等泰山地方文獻,親自拓制和購買了一批碑刻資料,拍攝了許多記述泰山文物古跡的照片,這些考察成果,都反映在他的《泰山》一書中。第二次從中國回國以后,沙畹便致力于泰山的案頭研究工作,并于1910年在法國出版了學術專著《泰山》。此書出版后引起了中外研究泰山文化的學者和對中國感興趣的普通人的極大關注,并于1941年在中國北京再版(依舊為法文版)。該書曾被摘譯成英文、德文、瑞典文、西班牙文和日文等不同語種,長期以來,成為外國人來中國游覽泰山必備的導游資料。

《泰山》一書包括前言、6章正文和結束語、附錄部分。前言部分主要是回顧國外學術界關于泰山研究的成果。6章正文包括:第1章,泰山宗教信仰;第2章,泰山名勝景點;第3章,泰山封禪文選,分為《后漢書》、《舊唐書》、《宋史》3部分;第4章,祭告泰山祈祝文選(33篇);第5章,泰山碑銘文選;第6章,泰山民間信仰。附錄部分為“中國古代的社神”。其中,第一、六兩章的內容是從文化視角。沙畹認為:如果你不了解一個一個民族的宗教,也就不大可能了解這個民族的歷史。這也為我國的方志研究提供了一個新的視角。

在對泰山的研究中,作者接觸到大量碑刻,作者又旁枝側出,對山東地區漢代石刻畫像產生了濃厚的興趣,尤其是在參觀武梁祠堂后。武梁祠堂曾因宋朝歐陽修的關注而名噪一時,但隨著年深日久逐漸為人們所遺忘,直到1786年金石學家黃易重新發現并挖掘了武梁祠,有關它的研究才重又復興。沙畹的這本書正是讓西方人重新“認識”武梁祠的一部力作。在此之前,西方博物館在此前剛獲得首批中國拓本,其中布謝爾(S.W.Bushell)在1881年為大英博物館搜得的碑帖拓片,是西方博物館第一批此類收藏。之后,沙畹于1891年、關野貞(SekinoTei)于1907年也各自購得一批。與此同時,科隆博物館、斯德哥爾摩博物館、芝加哥博物館和哈佛大學也從不同西方人手中獲得相當一批中國文物碑帖的拓片。但中國石刻的研究在西方還未開始,中國石刻碑帖的價值也還未真正受到西方漢學家們的重視。1907—1908年沙畹赴華北考察后,在黃易、翁方綱和王昶等金石學家的研究基礎上,據其考察成果,撰寫完成了山東等地石刻畫像的研究專著《兩漢時期的中國石刻》(LasculpturesurpierreenChineautempsdesdeuxdynas-tiesHan,1893),這是西方學者第一部研究中國石刻碑帖的專著。

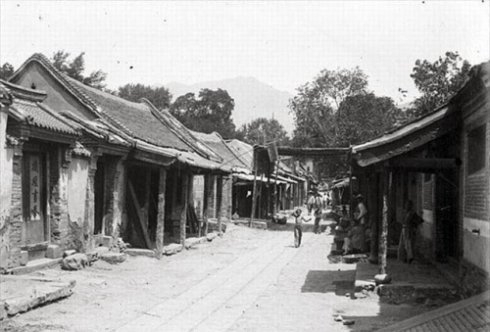

1907年7月1日沙畹在華北考察中拍攝的山東鄒縣孟廟

1907年7月1日沙畹在華北考察中拍攝的泰安市街道

沙畹由此出發,借助于加布里埃爾·莫里斯神父(GabrielMaurice),購得近乎整套西安碑林拓本。在1907—1908年的第二次中國考察中,他又獲得另一套碑林拓片,與謝閣蘭(VictorSégalen)所持有的拓片相同。憑借上述收藏資料,沙畹撰寫了數篇富有啟發性的學術論文。他在1903年發表了一篇研究中國古代地圖繪制歷史的長文。文章從解譯1137年《華夷圖》與《禹跡圖》兩圖所記錄的說明文字著手,追述中國古代制圖史。由于放馬灘木板地圖及紙地圖直至1989年才經考古挖掘發現,沙畹闡釋中國古代制圖的歷史是自漢代木板地圖開始。他稱裴秀(224—271)為中國制圖學鼻祖,又歷數了謝莊創制的《木方丈圖》以及《西域圖志》與《西域圖記》記載的地圖、1900年在敦煌發現的沙州志和西州志中所附的地圖,以上地圖俱已失傳。此外,沙畹還研究了唐代賈耽繪制的地圖、李吉甫以及元稹的著作,乃至11世紀沈括制作的立體地形模型圖。沙畹根據碑林拓本,另撰有《九九消寒圖》(Lesneufneuvainesdeladiminutiondufroid,1904)和《洪武大帝圣諭》[Lessaintesinstructionsdel’empereurHongwu(1368-1398),1913兩篇文章。后者根據一塊1587年的碑碣寫成,碑文內容是皇帝勉勵百姓多做善事,圖文并茂,不識字的百姓也能看懂。該圣諭同時另通過木刻印刷術大量印制,廣為宣傳。由此可見,他涉及的中國碑刻與地研究是中國傳統學者很少涉及的,方法更是獨特。

第四、中國邊境地區及中國對外關系研究。

沙畹是在西方學者中關注中國邊境地區研究的學者。從某種程度上來說,是他開辟了西方常從邊境地區著手研究中國史的漢學傳統。沙畹曾撰寫過幾篇關于云南地區的文章,文章考據翔實,如《南詔國的碑文》(UneinscriptionduroyaumedeNan-tchao,1900)和漢文碑《鳳昭鳳英世系記》(1906年)兩篇文章,就是運用相關史料分別與《南詔德化碑》及爨氏家族成員墓碑碑文進行對比的研究方法加以完成的。沙畹重視邊境地區的歷史發展與中央政府關系變化的研究,如他撰寫的《有關麗江地區史地文獻的研究》(AveclesdocumentshistoriquesetgéographiquesrelatifsàLi-Kiang,1912)。在這篇重要著述中,他翻譯了1841年《木氏宦譜》的抄本及《西藏圖考》記載的7條麗江的路線描述,并將這些材料與明史中的相關記載聯系起來進行分析。另外,沙畹還翻譯了麗江石鼓鎮兩面刻字的石鼓碑碣,該碑因其形如鼓而得名,一面刻著“太平歌”和“破虜歌”(1548年),另一面刻有“大功大勝克捷記”(1561年)。沙畹又翻譯了一批包括來自山東及其他地區拓片的元代石刻文,匯總出版了《元代中國碑銘與官文書》(Inscriptionsetpiècesdechancelleriechinoisesdel’époquemongole,1905—1908)中亞是沙畹主要研究方向之一,如前文提到他著書研究過突厥人,但他的研究不只如此,他還考證、翻譯了十篇夏爾—厄德·邦尼(Charles-EudesBonin)②帶回的拓片上的碑文,其中包括在敦煌莫高窟發現的四篇碑刻及在庫車發現的劉平國摩崖題刻。

這些中國與西域地區關系的研究很自然地使沙畹的研究超越了取經僧人與朝圣者行程路線的問題,而將其引向宗教問題的研究。如沙畹在1897年曾以哈喇和林(KaraBalgas-soun)遺址發現的碑銘著手研究景教與摩尼教。而對起源于近東或中東地區外國宗教的精確考證問題,由于有時中文文獻中對這些宗教沒有很明顯的區分,針對它們各自來歷的科學鑒別直至今日仍然是一個有待探討的問題。數年后,敦煌文書的發現又一次吸引沙畹關注摩尼教盛行地區。他同自己的學生伯希和從該文書入手,研究摩尼教在中國的流行情目錄在2002年以CD形式出版(CahiersdelaSociétéasiatique,nouvellesérien)。

第五,道教研究,尤其是道教文化中的祭祀研究。祭祀文化也同樣感興趣。他曾將格羅特有關中國宗教社會學的第一部論著《廈門的年慶節》譯成法文。泰山是道教發祥地之一,土地神也是道教的神祇。他在1910出版的《泰山》這部重要專著的最后,附錄了他的一篇研究中國人祀奉土地神的論文,該文是他發表的第一篇此類研究的成果(1901)。在這篇論文中,沙畹著重闡述了下至民間百姓、上至皇帝及州、郡、縣各級地方行政官員對土地神的祭禮等級制度。他解釋了如何用五色土來祝圣社壇,并描述了祭祀的對象,諸如大樹常被認為是土地神的神位所在、神主牌是一個刻字的小石柱等;沙畹還研究了土地神本身,闡述其職責為掌管一方水土和當地的風調雨順。如有洪澇、旱災或日食,甚至發生刑律或戰亂,人們都要祈求土地神顯靈保佑。在道教這一領域,他另有一篇重要成果《投龍簡》(Lejetdesdragons,1919)在其去世后發表,論文主要研究“投龍簡”,即將祈愿文書銘刻于金石之上擲入山、土、水三處的這一道教齋醮儀式。人們認為隨祭文一同投擲的“龍”會將禱告上達天聽。寫此篇論文時,沙畹用其一貫的考據做法,譯介了他可得的所有關于“投龍簡”的碑銘文和史料,尤其是道士杜光庭(850—933)所編的《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》。

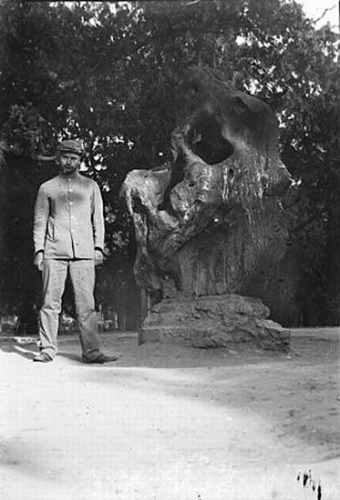

1907年6月17日-25日沙畹攝于泰安府福桑前

第六,在沙畹的諸項研究中,對中國文學和文化傳統研究始終貫穿于其中。他的第一篇此類成果發表于進入法蘭西學院擔任漢學教授的時候。1893年12月5日他在法蘭西學院正式開講《漢語和韃靼語—滿語語言與文學講座》,從教的第一堂課內容即為中國文學的社會角色。這篇講稿與沙畹其他作品的有很大差異,一方面漢學講座的受眾者相對較多,包括他的法蘭西學院的同事以及其他知識界代表。另一方面,沙畹還將研究提升至更廣泛的層面加以論述,甚至對中國形勢與人民生活的具體情況做出評判。他指出中國文學傳播甚廣得益于漢文字被諸如朝鮮人、日本人、安南人和喀什噶爾人等非漢族人的廣泛使用。中國文學因此較易被接受,進而對南至安南地區的亞洲各國產生了深遠影響。中原長期遭受方外族來犯,蒙古族人和滿族人甚至在入侵后建立了政權,但他們都受到中原文化的影響,甚至遺忘了本族的語言,中國文化同化能力之強由此可見一斑。盡管秦始皇焚書坑儒,但載錄孔子思想言論的儒家經典仍然代代相傳,被奉為“圣經”。究其原因,是被歷代釋家解讀的儒家思想頗具教化意義,體現了中國古代傳統的道德理想,并已成為中國人的道德圭臬。沙畹還注意到形而上學、歐洲科學與中國倫理之間對立的關系。他花了不少篇幅論述儒家“孝”的概念,認為它“是(中國)神秘人倫關系的象征。‘孝’維系了傳統家庭代際倫理關系,使得家族整體利益高于成員個人利益;而國家即天下,其利益至上、高于家族利益”。沙畹認為這種國家—家族—個人的體系真正遵循了“自然力量的和諧法則”。同樣地,歐洲人很少關注的中國儀式實際上僅“象征不同心境”。沙畹解釋說儒家經典體現在每個人的日常生活中,且人的社會地位尤其是道德水平與其所接受教育程度息息相關,文學與道德是密不可分的。在做出如上陳述后,沙畹又談到在他看來儒家體系的不足之處。他認為中國教育重四書五經的背誦這一點不可取,因其磨滅了準備科舉學子們的其他才華,使經科舉入仕的官員多為文人墨客,而不是中國迫切需要的具實務能力的科技人才:“文學扼殺了思想”,由此看來,中國文人階層對歐洲文明抱有的敵意就不足為奇了。沙畹批評傳統中國教育的產物缺乏科學的觀察意識和嚴謹的演繹能力,使得19世紀末的中國國力衰落,陷入內憂外患的境地。但他也沒有全盤否定中國的傳統教育,他在指責的同時也寄予了一種期望:“我們不該認為如此崇尚智慧、思想的中國人民會(在中國君主制度崩潰瓦解面前)徹底淪落”。他贊揚中國人民忠君愛國、中國人的孝道、執禮,他呼吁同時代的學者開始研究這個在世界上必將占據重要地位的國家——中國。數年后,沙畹在1904年11月碑銘與美文學院一次演講中,又一次討論了倫理與道德這一問題。這是他繼任加布里埃爾·德韋里亞(GabrielDevéria)當選為該院院士一年后所發表的演說,題為《中國對德行的褒獎》(LesprixdevertuenChine)。他在講話中談及《京報》(GazettedePékin)上發表的一些對受皇帝嘉獎之人的頌揚文章,且人們還為這些人豎立牌坊,而通常豎牌坊的花費是由他們自己或他們家族承擔的。之后,他論述在中國道德和學問是不分家的,講究修德修學、兩者相輔相成,故大家鴻儒們常因其道德、學識雙馨而獲得嘉獎。沙畹本人是一位倫理學家,他指出中國對德行褒獎的一些做法有些過度,必然會滋生虛榮心理,而如豎功德碑這筆費用若節省下來,毫無疑問可以更好地被用于救助窮人。沙畹結合西方采取的用于對抗酗酒、建立庇護所及創建貧老院的種種措施,指出中國也擁有類似的團結互助機制。中國人設立永久的產業基金在同一家族或氏族中扶貧濟弱,這種通過家族資產捐贈建立起的保障體系,并非沙畹所處20世紀初的新產物,其想法可以追溯到公元11世紀。沙畹也對中國寡婦的不幸遭遇表示同情,她們出于對丈夫的忠貞,在其去世后自殺殉葬,這些婦女的“節烈”之舉通過立牌坊被記錄表彰,而孝子孝女們的事跡亦以同樣的方式大量為人們所頌揚。除了上述內容,沙畹還提到《京報》上有關忠臣的記載。中國傳統思想弘揚忠君愛國,那些在國家戰敗或蒙難后自殺殉國的文武官員,或有突出功績的忠臣良將,人們對他們推崇備至,將其奉為圣人,為他們在中國各地廣建廟宇,供人們頂禮膜拜。甚至神明若做出如布雨那般的善舉,也會受到皇帝的嘉獎。經由這篇文章,沙畹再一次向自己的同胞描述了中華文明獨特的文化與魅力,以及它值得人們更深入地了解和研究。

1917年7月7日,沙畹離世前夕,在一個由法中委員會(ComitéFrance-Chine)發起在141史學理論研究2012年第1期索邦大學舉辦的講座上,他重又提起有關中國人道德思想的內容。這是在一個特殊背景下的發言,因為當時中國剛剛對德國宣戰,正式參與第一次世界大戰。據沙畹的陳述,是因為德國發動潛艇戰爭犯下累累罪行,造成中德外交關系的破裂,并激起了中華民族的憤慨,正如孔子曰:“見義不為,無勇也”。在講話中,他重申儒家思想及其倫理道德準繩在中國人生活中占重要分量,儒家提倡責任、公正、孝順、對祖先的崇拜,正是所有這些根深蒂固的傳統道德習俗使得中國雖歷經數千年的歷史演變,其主流思想卻一脈相承;且中國文化還能從西方民主思想中汲取養料,從中獲得啟發。

第七,中國雕塑繪畫和民間藝術研究。沙畹撰有《盧浮宮博物館館藏中國畫》(1904)及《有關賽努斯基博物館舉辦的一次佛教藝術品展覽》(1913)兩篇文章。另外,他還是大英博物館館藏顧愷之《女史箴圖》品鑒(1909)一文的作者。有關顧愷之這幅畫的評論文章很多,數年前為此還專門組織過一個研討會,會議論文集也已在倫敦正式出版(2005)。1901年,沙畹另發表了一篇論文,談論中國民俗藝術中祥瑞愿望的表達,內容涉及藝術和民俗學。他在文中分析了部分民俗藝術作品形式中的象征性裝飾,那些文字、紋飾和圖案幾乎無一例外都表達著美好的祝愿。他注意到蘊涵寓意和裝飾功能的漢字或通過聯合和類比的方式來表達構思,或以畫謎形式的圖案畫傳遞出的對吉利和祥瑞的祝頌。沙畹還運用插圖來闡述他的觀點,附上不少護身符、繪本、花瓶、瓷盤和瓷盆、信封和信箋、頭簪、鏡子和刺繡上的圖案實例。1907年他在中國考察時曾搜集了許多農歷新年的年畫,這都表現出沙畹對中國民俗藝術的濃厚興趣。

泰安府泰陰碑

三、學術特征及對后世影響

沙畹的確可稱為西方漢學界一位通儒,所學既相當廣博,研究又深細不茍。他的學術成就不僅表現在上述研究成果方面,其學風和研究方法也在法國漢學界樹立一面旗幟,也導啟了近三十年以來的西方漢學學風。

第一,堅持中西結合,“中史為體,西學為用”。法國文科為學的風尚是趣向于科學的歷史研究法。受過科學主義和歷史主義觀念洗禮的沙畹將這種史學觀與扎實、廣泛的中國文獻學知識結合起來,去進行漢學研究。沙畹的漢學代表作之一《西突厥史料》就是是中西史學結合的典型范例。《西突厥史料》一書最大的特點,就是以以為西方漢學家的角度,來審視、編纂、考訂中國古代歷史文獻中的突厥史料;并把這些史料與西方的中世紀著述中的相關記載參證對照。書中還包括了作者在采擇這些材料時的觀點和方法。在研究中,讓西方史學觀念和中國史料互補長短,使史料更加接近史實,從而給人帶來更加真實的歷史。這也是該書能在出版一百多年來穩坐突厥史研究領域高位的重要原因,所以稱得上為一本“中史為體,西學為用”的典型。在《史記》翻譯中也是如此。張廣達評述說:沙畹的譯注在漢學史上具有更新方法論的意義,為漢學立下了新的范式。為了《史記·封禪書》譯文的精確、謹嚴,沙畹非常注意對文獻記載做相關的考古學印證。這種方法與我國學者王國維等所倡“二重證據法”有異曲同工之妙。

另外,沙畹在研究中沒有當時西方學者的盲目自大心理,尊重和吸納中國同行的研究成果并將之介紹到西方。漢學在19世紀一度是歐洲中心范式下解讀中國的西方產物,沙畹卻能堅持吸納中國同行的研究成果并將之介紹到西方。1911年,他根據羅振玉的有關著作,注意到數千件刻有中國最古老文字和占卜記錄的龜甲及牛骨的考古發現,他的學生伯希和沿著這個方向繼續深入研究,并為漢學界開拓了一個真正意義上的國際性研究領域,為中國、日本、歐洲和美國的同行們提供了交流合作的機會。在這方面,沙畹無愧于西方漢學第一人!

沙畹的學生、著名的漢學家戴密微在一篇懷念沙畹的紀念文章中特別強調這一點,他說:“這半世紀中漢學權威人物,仍是愛都阿爾·沙畹,我的令人懷憶的老師。他繼儒蓮擔任法蘭西學院講座,成為整個西方所稱道的中國研究的導師。我無法在此詳加分析其廣博的著述,彼雖以中國研究中的史學家見稱,然其研究乃及于中國學問的各方面……他得益于法國最高學府之一,巴黎的高等師范學院,其時該學府監督是一古代藝術史專家,因使沙畹的眼光早期便傾向于中國的研究上來。且其時法國文科為學的風尚是趣向于科學的歷史研究法,沙畹便受此十九世紀末期的學風寖潤,而向中國史書去用力。(戴密微《西方漢學第一人:愛德華·沙畹》阮潔卿譯,《史學理論研究》2012·1)

第二、從經典原著入手,直接理解中國古代的典章制度。西方漢學界有一個良好的學術傳統,即對于漢學研究的初學者,首先要從選擇翻譯中國傳統文化的經典著作入手,通過譯注,加深對原典的理解,進而學習和研究中國文化。沙畹譯注《史記·封禪書》正是這一研究傳統的體現。沙畹選譯《史記·封禪書》這樣重要的典章制度方面的原文,可以使他迅速把握中國傳統的訓詁和義解要領,掌握中國傳統學者研究歷史所必備的年代學、目錄學等基本知識。這集中體現在他對《史記·封禪書》的譯注工作中。過去的西方學者,對于中國典章制度的了解,大多借助于中國類書等二手資料,容易造成理解的偏差。沙畹直接翻譯《史記·封禪書》這樣的制度原典,對于中國歷史上具有重大影響的封禪儀典就有了深入的了解,為研究中國歷史和文化打下了堅實的基礎。沙畹選擇《史記·封禪書》作為其研究中國歷史文化的起點,我們從中可以看出他敏銳的學術眼光和嚴格的學術訓練。他沒有選擇某一歷史事件或者人物,而是選擇了典章制度作為譯注的起點,這實際上是知難而進。封禪在中國歷史上的一種特殊制度,通過對封禪的譯注,可以考察歷代帝王登泰山舉行封禪儀典的具體過程,理解中國人對于天地的認識,進而能夠透過封禪禮儀,與中國古代先民的風俗、儀式、典章制度、宇宙觀等全面接觸。從后來沙畹的漢學研究軌跡中我們可以看出,他最初選擇譯注《封禪書》,實際意圖正是藉此為突破口,對古代中國人的信仰和宗教觀予以研究,并初步考察中國儀式化的宗教祭祀儀式和典章的形成過程,進而達到了解古代中國人的精神世界之目的。

第三、注重田野文獻與典籍文獻的互證,體現了西方學術科學實證的治學傳統。沙畹在重視考古學印證之外,更進一步對文獻中的有關記載,進行了實地勘察驗證。為了驗證《封禪書》的記載,沙畹曾兩次到泰山進行考察。尤其是1907年的第二次考察,可以說是西方學者對于泰山進行的首次科學考察。這使他超越中國的傳統史料概念,擴充研究中國歷史的資料范圍。沙畹的泰山研究對后世的泰山研究產生了重大影響。

1907年6月16日至25日與阿列克謝耶夫(張廣達譯作“阿理克”)同赴泰安,對泰山做再次考察。兩次考察中,沙畹都對泰山的文物古跡進行細致觀察、廣泛搜集地方文獻、購置大量碑刻拓片等。第二次登山時,還由隨行攝影的周師傅拍攝了大量照片,并雇傭了拓工對重要碑刻進行拓制。阿列克謝耶夫曾在巴黎隨從沙畹學習漢學,是俄羅斯著名的漢學家,他在俄國漢學界享有“阿翰林”的美譽。阿列克謝耶夫撰寫的《1907年中國之行》中,詳細記敘了他與沙畹1907年考察泰山的行程。1907年6月16日,為了尋找書中記述的蒙古碑文,沙畹和阿列克謝耶夫首先來到了靈巖寺,拓制了元代碑碣。6月18日,考察了泰安城里的岱廟、財神廟、關帝廟;在岱廟,大量碑碣、岱廟大殿的壁畫、溫涼玉都給他們留下深刻印象。6月19日—20日,他們用兩天的時間登上了泰山,沿途眾多的廟宇,廟宇中多得難以勝數的神靈,眾多的刻石碑碣,乞討的乞丐,都成為他們理解中國文化、認識中國宗教的直觀的體驗。在第二次泰山考察將近10天的時間里,沙畹搜集了清代《岱覽》、《泰山志》、《泰安縣志》、《泰山道里記》等泰山地方文獻,親自拓制和購買了一批碑刻資料,拍攝了許多記述泰山文物古跡的照片,這些考察成果,都反映在他的《泰山》一書中。沙畹在考察中,注意參考中國古籍中對于泰山文獻的記載,務求尋找到古代碑刻等文物的真跡,與文獻記載互相校勘。

在1907到1908年近一年的考察中,沙畹從滿洲里一直到鴨綠江,然后是山東、河南、陜西和山西。沙畹先參觀了龍門與云岡兩處石窟、曲阜和泰山、太原及西安這些名勝古跡,之后考察了司馬遷陵、登封地區的武梁祠和孝堂山祠淺浮雕。他此次華北考察帶回了數千張照片和拓片。在如此豐富的資料基礎上,沙畹撰寫了一部重量級著作《華北考古記》,包括精心挑選的近千幀照片圖錄兩冊,山東省漢代石刻研究一冊,云岡和龍門石窟、鞏縣石窟寺的佛教雕塑研究一冊。沙畹還翻譯了這次考察過程中拓下的幾近全部碑刻文。實為西方學人有方法的研究中國石刻之創始者,沙畹的漢學研究非常注重碑帖及照片等實物。他在考察中十分注意向多方人士征購資料。上面提到的絕大部分資料都主要來自基督教傳教士、中法官員甚至是來華進行地理和人種考察的探險家,如亨利·多隆(Henrid’Ollone)等。

第三,沙畹的漢學研究注重史學、考古學、哲學、宗教學、傳統文化以及民俗等多學科的交叉個綜合研究。在譯注《史記·封禪書》和研究泰山的過程中,通過對封禪儀典和民眾在泰山的神靈崇拜系統考察,注意從宗教學、社會學等多學科角度理解中國人的信仰狀況,全方位考察中國人的宇宙觀、人生觀和價值觀,這是被過去海外學者(甚至包括中國古代學人)研究泰山時所忽略的。正如西方學者魯惟一、夏含夷所說:“沙畹對集中于泰山的各種宗教活動作了綜合人類考古學的分析和闡述……這一著作可以稱為現代西方漢學研究的第一有創造性之偉大成果。其后,無論是在中國還是在西方,這樣把先進的歷史觀點用到考古資料上,變成了中國上古史研究的主流。”因此,我們可以說沙畹在泰山研究領域既開風氣之先,也領百年風騷。直到20世紀末期,美國學者在泰山研究領域多學科多角度的介入,才使海外泰山研究出現了新氣象。

1907年5月17日,在山海關拍攝的孟姜女廟

沙畹的代表性著作《西突厥史料》也是多學科交叉研究的產物。全書六編。其中第三編為全書的最大篇幅,它分為為:1、北方民族;2、西域諸國;3、其他列傳;4、僧人行紀;5、冊府元龜中之表冊文五個章節。前兩章所記載的,都是曾經臣服于西突厥汗國的民族或國家,通過記載這些被征服者的史料來反映西突厥汗國當時的社會、政治、文化、軍事、經濟等各方面。這樣編纂史料,不僅可以以多個方面來反映歷史事實,而且還能夠從不同的階層的眼光來看待歷史。更重要的是,沙畹通過這種方法,可以最大限度地校正諸多史書中關于同一問題的的記載,從而讓史料更接近事實。第三、四兩章,則是從個人的記載中反映出當時西突厥的現實狀況。這些人包括僧人、鎮守西域的將軍等,從游歷者(這些僧人都是路徑西域)和留守著(鎮守此處的朝廷命官)兩個不同的親身經歷來敘述有關西突厥汗國的史料,前者注重記載風土人情,而后者則注重記載社會制度。最后一章是表冊文,則是最具體最真實最具有說服力的文字資料,有力地證明了西突厥與唐朝之間的關系。這一篇章的史料記載方法,從國家到個人,讓讀者可以從多個角度來了解這段歷史;最后以實質性的文字資料為證據,使史料的準確性和說服力大大加強。足見作者歷史功底之深厚,而且這種史料記載方法新穎獨到,雖然書已出版超過一百年,但這種獨到的方法的確給人一中耳目一新的感覺,其他史料書籍很少看見。

四、主要論著

著作:

1、《司馬遷的傳體史》其中一卷《封禪書》,1890,北京出版

2、《司馬遷的傳體史》五卷(150卷中的47卷,至《孔子世家》止)1893年,巴黎,由亞細亞學會資助出版

3、《突厥歷法研究》,馮承鈞譯,商務印書館1932年出版;1958年對舊譯本加以校訂后重版,并增附沙畹原書“西突厥時期的中亞地圖”一幅;耿昇譯,中華書局1998年版2004年再版,改名《西突厥史料》

4、《兩漢時期的中國石刻》(LasculpturesurpierreenChineautempsdesdeuxdynas-tiesHan,1893)

5、《泰山志》張廣達譯

6、《元代中國碑銘與官文書》

7、《斯坦因在新疆沙漠中發現的中國文獻》(LesdocumentsdécouvertsparAurelSteindanslessablesduTur-kestanoriental)1913出版。

論文:

1、《突厥十二生肖紀年法》1906

2、《華北考古紀行》,1910年,巴黎

3、《南詔國的碑文》(UneinscriptionduroyaumedeNan-tchao,1900)

4、《有關麗江地區史地文獻研究》(AveclesdocumentshistoriquesetgéographiquesrelatifsàLi-Kiang,1912)

5、《鳳昭鳳英世系記》(1906)

6、有關紙未發明前中國書簡,1905

7、《魏略·西戎傳》(1905年)《后漢書·西域傳》(1907年)翻譯

8、《通報》上發表了描述幾位朝圣者的傳記和一些印度來華傳教士的傳記,有:8世紀的悟空行記(1895);6世紀的惠生與宋云行記(1903);10世紀繼業的西域行記(1904);5世紀來到中土譯經的求那跋摩(Gu-navarman)行記(1904);6世紀東來僧人闍那崛多(Jinagupta)行記(1905)

9、王玄策使天竺記(1900)【與列維(SylvainLévi)合譯】

10、《沙畹和法國的中國碑銘學》為題發表在《法國漢學》2001年第6期

11、《盧浮宮博物館館藏中國畫》(1904)

12、《有關賽努斯基博物館舉辦的一次佛教藝術品展覽》(1913)

沙畹在1907年——1908年在東北和華北考考察時拍攝的照片:

華北古塔

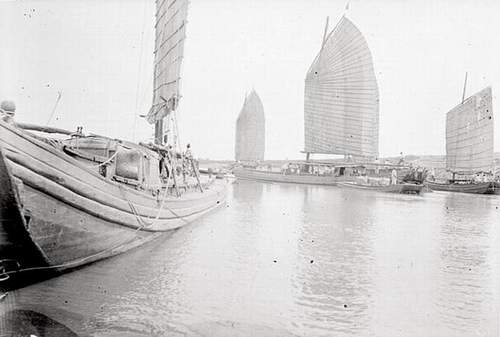

1907年5月30日-6月5日,直隸省京杭大運河

1907年6月17日-25日,泰安府,岱廟