周文業

(首都師范大學中國傳統文化數字化研究中心,北京,100048)

摘 要:中國歷史地理數字化應用平臺的基礎歷史地理數據來自譚其驤的《中國歷史地圖集》,各學科的學者利用這個平臺,可以非常方便地開發出文學、歷史、考古、經濟、軍事等學科的各種專題歷史地圖和專題歷史地理信息系統。平臺創造一個以時間、地點、人物為三軸的立體資料庫,根據資料庫可以自動按照時間、人物、地點和事件,生成各種歷史地圖,使歷史事件和人物生平可視化,更為直觀,促進歷史和文學的研究。平臺分為單機版和網絡版兩種。單機版可以自己建立資料庫,根據用戶資料庫自動繪制各種歷史地圖,建立專題歷史地理信息系統。網絡版可以提供歷史地圖的瀏覽、查詢,可根據網絡資料庫生成單幅的歷史地圖。目前系統正在開發中,單機版主要功能已經實現,網絡版正在開發中。

關鍵詞:歷史地理;數字化;地理信息系統

1、中國歷史地理數字化應用平臺

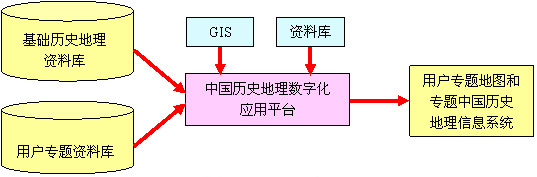

中國歷史地理數字化應用平臺可以使各學科的學者無需學習GIS,也無需專業GIS研究人員的幫助,直接利用這個平臺,就可以根據學者積累的各種資料,建立學者自己的用戶專題資料庫;并根據學者教學和研究的需要,自動生成各種專題歷史地圖,以及專題歷史地理信息系統,并應用到各種科研和教學中(圖1.1)。

圖1.1 應用平臺框圖

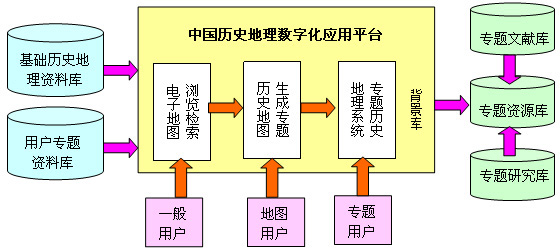

中國歷史地理數字化應用平臺的組成和應用如圖1.2所示。平臺的基礎數據包括基礎歷史地理資料庫和用戶專題資料庫兩部分,在中國歷史地理數字化應用平臺中,系統自動將這兩部分數據鏈接起來。中國歷史地理數字化應用平臺的應用,由低到高分為三個層次,分別對應三種用戶:一般用戶的簡單應用、專題地圖用戶的中級應用和專題系統用戶的高級應用。平臺生成的專題歷史地理信息系統可視為專題研究的背景庫,背景庫、文獻庫和研究庫組成了專題研究的資源庫。

中國歷史地理數字化應用平臺包括單機版和網絡版。單機版和網絡版的GIS軟件都采用美國ESRI公司的ArcGIS,單機版采用瑞典MySQL數據庫,網絡版采用美國Oracle數據庫。

圖1.2 中國歷史地理數位化應用平臺框圖

單機版的主要功能:

●中國歷史電子地圖的瀏覽、檢索;

●用戶自己建立用戶資料庫;

●用戶根據用戶資料庫,自動生成各種歷史電子地圖和各種統計圖。

網絡版的主要功能:

●中國歷史電子地圖的瀏覽、檢索和下載;

●系統管理員可以建立網絡資料庫,根據網絡資料庫,生成各種歷史地圖和各種統計圖表;

●所生成的各種歷史地圖和各種統計圖表可上傳到網絡服務器,供用戶瀏覽;

●用戶可以根據網絡資料庫生成單幅的歷史地圖。

2、平臺基本功能

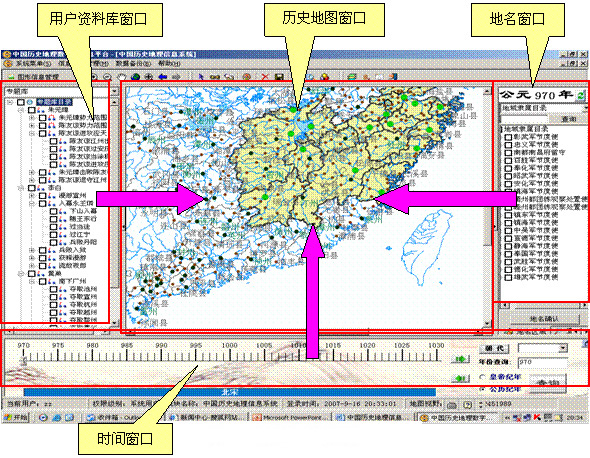

中國歷史地理數字化應用平臺的顯示屏幕劃分為四個窗口(圖2.1)。屏幕中心是歷史地圖,右邊是對應的歷史地名庫,下面是對應的時間軸,左面是用戶專題資料庫。

四個窗口之間的關系如下:根據“時間窗口”確定地圖的時間、根據“地名窗口”確定地圖的范圍、根據“用戶專題資料庫”生成地圖。

瀏覽和查詢是任何一種地理信息系統最主要的基本功能,作為中國歷史地理數字化應用平臺也不例外,其瀏覽和查詢功能包括以下幾種:時間的瀏覽查詢、地名的瀏覽查詢、地圖的放大縮小和平移。

圖2.1 四個窗口之間關系

3、用戶專題資料庫

用戶專題資料庫是中國歷史地理數字化應用平臺的一大特色,是平臺的核心之一,是平臺自動生成用戶歷史地圖的基礎。用平臺自動繪制歷史地圖前,需要先建立用戶專題資料庫,應用平臺就可以根據用戶專題資料庫,自動生成用戶所所需要的各種專題歷史地圖。用戶資料庫的每條記錄包括以下內容(圖3.1)。

圖3.1 用戶資料庫記錄格式

用戶專題資料庫每條記錄記錄了一個事件,其中包括事件的“基本信息”和“輔助信息”兩類。基本信息包括時間、地點、人物和事件四個要素。

輔助信息包括文字、圖片、視頻、數字等。文字可以是對事件的說明、文獻原文等,圖片、視頻可以是與該事件、地點或人物有關的圖片或視頻。數字可以是與該事件有關的各種數字。地圖中某個地點如有其他輔助信息,該地點上會有提示,用戶點擊即可閱讀瀏覽。

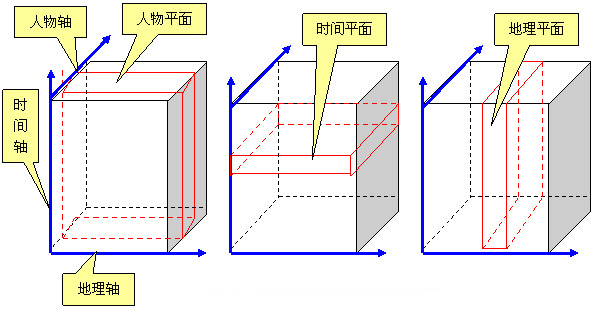

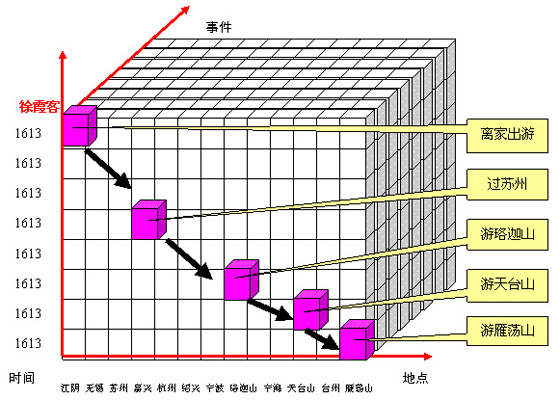

基本信息是每條記錄、每個事件生成歷史地圖所包含的必要信息。用戶專題資料庫可以視為三維立方體,立方體中每個點表示某個年代、某個地點、某個人物發生的某個事件,這樣每個事件都可以從時間和空間上利用三軸定位:時間軸、地理軸、人物軸。三軸組成三個平面:人物平面(時間軸+地理軸)、時間平面(地理軸+人物軸)、地理平面(時間軸+人物軸)。因此,時間、地點和人物三個基本信息就可以在時間、空間上確定一個事件的位置(圖3.2)。

圖3.2 用戶專題資料庫的三種平面示意圖

一般用戶使用中國歷史地理數字化應用平臺只限于瀏覽和查詢歷史地圖,但更深層的用戶可以利用應用平臺、無須專業GIS技術人員協助、獨立地繪制各種專題歷史地圖,這是此應用平臺的主要功能和最大特色。

4、用戶專題資料庫的建立

利用平臺已經自動繪制了多個歷史事件和人物生平行蹤,都獲得圓滿成功。以《資治通鑒》三國赤壁之戰為例,將其中的記載按照時間、地點、人物、事件四個要素,整理成綜合資料庫,有關雙方主要人物的活動記錄如表4.1。

表4.1 《資治通鑒》208年紀錄整理(按時間、事件排序)

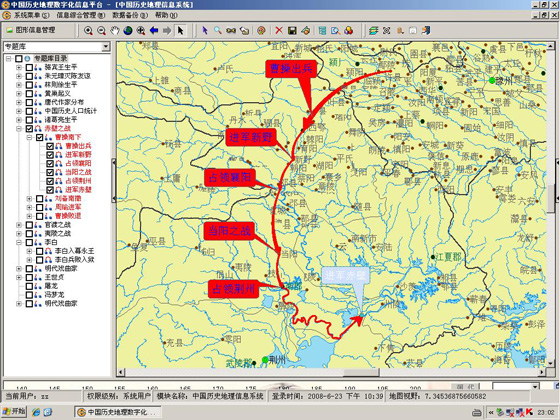

根據赤壁之戰上述按照時間、事件排序的資料庫是無法繪制歷史地圖的,還必須按照人物和地點重新排序,形成如表4.2 赤壁之戰根據按照人物排序的資料庫,就可以自動生成相應的赤壁之戰歷史事件地圖和人物生平歷史地圖(圖4.1、4.2)。

表4.2 《資治通鑒》208年紀錄整理(按人物排序)

圖4.1 赤壁之戰曹操南下地圖(208年)

圖4.2 赤壁之戰周瑜進軍地圖(208年)

以諸葛亮生平為例,根據三國編年史書,可以生成諸葛亮的生平簡表(表4.3)。

表4.3 諸葛亮生平簡表(181—234年)

| 時間 | 地點 | 歷史事件 | ||||

| 公元 | 年號 | 年齡 | 古地名 | 今地名 | ||

| 一、早年喪父、隨叔父遷徙、隱居隆中 | ||||||

| 181 | 光和四年 | 1 | 徐州陽都 | 山東沂南 | 諸葛亮誕生 | |

| 194 | 興平元年 | 14 | 揚州豫章 | 江西南昌 | 隨叔父諸葛玄赴豫章 | |

| 195 | 興平二年 | 15 | 荊州襄陽 | 湖北襄樊 | 隨叔父諸葛玄投荊州牧劉表 | |

| 197 | 建安二年 | 17 | 荊州南陽郡隆中 | 湖北襄樊隆中 | 叔父諸葛玄去世諸葛亮隱居隆中 | |

| 202 | 建安二年 | 22 | 湖北襄樊隆中 | 娶黃承彥之女為妻 | ||

| 206 | 建安十一年 | 26 | 湖北襄樊隆中 | 司馬徽向劉備推薦諸葛亮。 | ||

| 二、出山輔佐劉備、赤壁破曹操、奪取荊州 | ||||||

| 207 | 建安十二年 | 27 | 荊州南陽郡隆中 | 湖北襄樊隆中 | 劉備三顧草廬,諸葛亮下山輔佐劉備 | |

| 荊州新野 | 河南新野 | 隨劉備駐新野 | ||||

| 208 | 建安十三年 | 28 | 荊州樊城 | 湖北樊城 | 隨劉備移駐樊城 | |

| 荊州當陽長坂坡 | 湖北當陽 | 曹操大軍南下,隨劉備在當陽長坂坡大敗 | ||||

| 荊州夏口 | 湖北武漢 | 隨劉備退守夏口 | ||||

| 荊州鄂縣樊口 | 湖北鄂州 | 隨劉備退守樊口 | ||||

| 揚州柴桑 | 江西南昌 | 諸葛亮親赴柴桑,勸說孫權出兵抗曹。 | ||||

| 荊州赤壁 | 湖北赤壁市 | 周瑜聯合劉備在赤壁大破曹軍。劉備取南四郡。 | ||||

| 209 | 建安十四年 | 29 | 荊州臨烝 | 湖南衡陽 | 諸葛亮駐臨烝,督零陵、桂陽、長沙三郡。 | |

| 211 | 建安十六年 | 31 | 荊州江陵 | 湖北荊州 | 劉備入川,諸葛亮留守荊州 | |

| 三、奪取益州、丟失荊州、白帝托孤 | ||||||

| 214 | 建安十九年 | 34 | 益州成都 | 四川成都 | 諸葛亮入川,與劉備會師成都,劉備領益州牧 | |

| 218 | 建安二十三年 | 38 | 劉備率法正等攻漢中,諸葛亮留守成都,支援前線 | |||

| 219 | 建安二十四年 | 39 | 劉備奪取漢中,稱漢中王,諸葛亮仍留守成都 | |||

| 221 | 章武元年 | 41 | 關羽失荊州被殺,劉備稱帝,諸葛亮為丞相 | |||

| 223 | 章武三年 | 43 | 益州巴東郡白帝城 | 重慶奉節 | 劉備臨死前托孤于諸葛亮。諸葛亮奉劉備靈柩返成都。 | |

四、南征 |

||||||

| 225 | 建興三年 | 45 | 益州南部 | 四川云南 | 諸葛亮南征,七縱七擒孟獲,平定南中叛亂。 | |

| 五、北伐 | ||||||

| 227 | 建興五年 | 47 | 益州漢中 | 陜西漢中 | 上《出師表》,進駐漢中,準備北伐。 | |

| 228 | 建興六年 | 48 | 雍州天水祁山陳倉 | 甘肅禮縣祁山 寶雞 |

諸葛亮第一次北伐,取祁山,馬謖失街亭,被迫撤兵。 | |

| 第二次北伐,攻陳倉不克,被迫退軍,計殺魏將王雙。 | ||||||

| 229 | 建興七年 | 49 | 益州武都郡建威 | 甘肅成縣西北 陜西漢中 |

諸葛亮第三次北伐,遣將軍陳式等攻取武都、陰平二郡,自率軍駐建威,成功后退守漢中。 | |

| 230 | 建興八年 | 50 | 益州漢中郡 城固、赤坂 |

陜西洋縣龍亭 | 魏軍三路進攻漢中,諸葛亮率軍防御,天逢大雨,魏軍被迫退兵。 | |

| 231 | 建興九年 | 51 | 雍州天水郡祁山 益州漢中郡 |

甘肅禮縣祁山 陜西漢中 |

諸葛亮第四次北伐,再出祁山,以“木牛”運輸糧草大破魏軍,李嚴假借劉禪之命令其退軍,射殺張郃。 | |

| 234 | 建興十二年 | 54 | 雍州扶風郡五丈原 陜西漢中郡 |

陜西歧山五丈原 陜西勉縣 |

諸葛亮第五次北伐,走斜谷,出渭水南岸五丈原,與司馬懿相持,病故于五丈原軍中。安葬漢中定軍山下。 | |

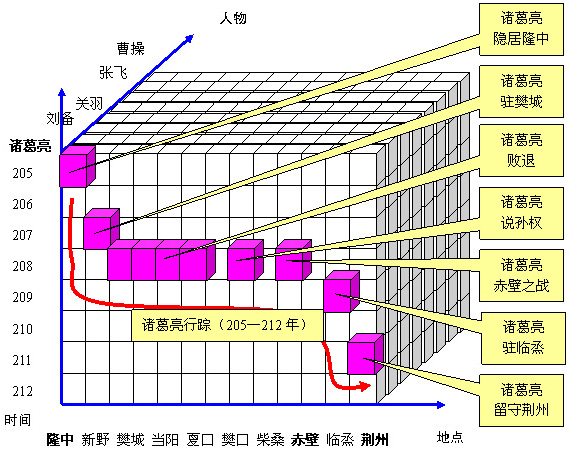

諸葛亮上述生平可以用三維資料庫表示(圖4.3),如在205—212年的行蹤中,205年諸葛亮隱居隆中,207年劉備三顧茅廬,諸葛亮出山輔佐,先駐新野,后移駐樊城。208年曹操南下,諸葛亮隨劉備南撤,在當陽長坂坡被曹操擊敗,過漢水,至夏口與劉琦會合,再移駐樊口。為聯合抗曹,諸葛亮至柴桑勸說孫權抗曹成功。周瑜在赤壁大敗曹操,劉備借荊州,209年諸葛亮奉命都三郡。211年劉備入川,諸葛亮奉命留守荊州。

圖4.3 諸葛亮生平資料庫(205—212年)示意圖

5、根據用戶專題資料庫繪制歷史地圖

但無論表格還是文字,都很難使讀者從地理上清楚地了解諸葛亮的生平經歷。利用歷史地理數字化平臺,先建立諸葛亮的生平資料庫,平臺可以根據資料庫自動生成各種歷史地圖,如諸葛亮的生平行蹤地圖,這樣諸葛亮的行蹤就非常直觀和清楚。同樣,可以利用時間、事件資料庫,自動生成歷史事件地圖。如根據赤壁之戰的資料庫,可以自動生成赤壁之戰的歷史地圖。還可以利用地點排序后生成的地點資料庫,生成地點歷史地圖,顯示某個地點發生過哪些歷史事件。

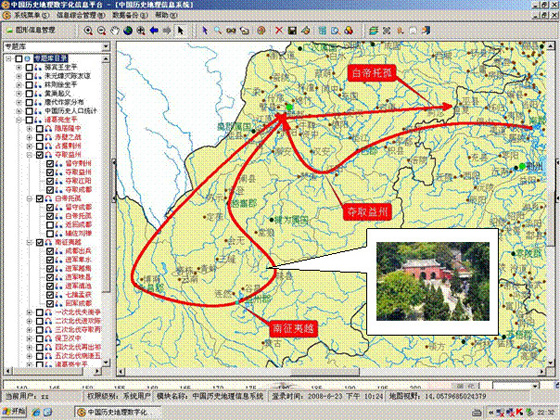

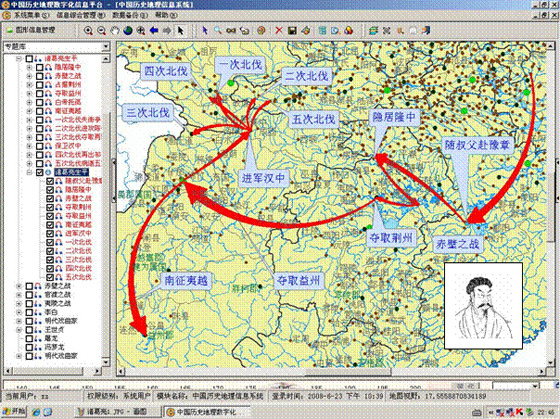

利用平臺繪制歷史地圖有自動和手動兩種方法。自動繪制歷史地圖是由用戶先建立用戶專題資料庫,平臺根據用戶專題資料庫,生成專題歷史地圖,自動畫直線、圓弧、任意曲線、圓、矩形等,并可選擇線條的虛實、寬度、顏色等。諸葛亮生平的行蹤圖(圖5.1)就是自動繪制的。手動繪制歷史地圖是根據用戶選定的地名,平臺自動生成底圖,用戶再利用平臺提供各種繪圖功能,在底圖上畫線、加標記等,最終生成專題地圖。諸葛亮生平總圖(圖5.2)就是手動繪制的。

圖5.1 諸葛亮平圖:奪取益州、丟失荊州、白帝托孤、南征(211—225)

圖5.2 諸葛亮生平總圖

6、根據文學專題資料庫繪制中國文學歷史地圖

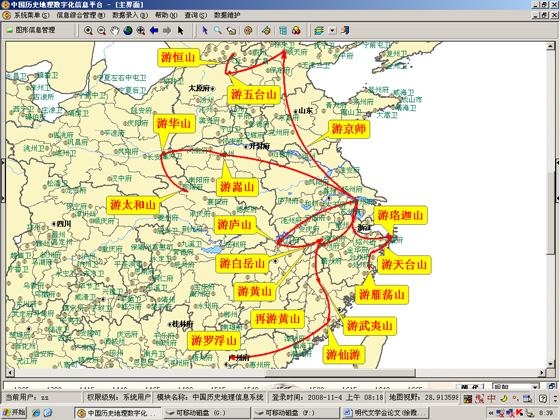

利用平臺除可自動繪制歷史地圖外,還可繪制文學歷史地圖。以明代游記作家徐霞客生平為例,其生平可劃分為三個時期:第一階段為28歲前青年時期,曾游太湖、齊魯和京師。第二階段為28歲(1613年)至48歲(1633年)壯年時期,歷時20年,游歷浙、閩、黃山和北方嵩山、五臺山、恒山等。第三階段為51歲(1636年)至53歲(1639年)晚年時期,歷時四年,游覽浙江、江西、湖廣、云貴等地。表6.1 是徐霞客28、31歲的生平活動簡表。

表6.1 徐霞客生平活動簡表(部分)

| 序號 | 時間 | 年齡 | 時期 | 地點 | 活動 |

| 1 | 1613 | 28 | 游珞迦山 游天臺山 游雁蕩山 |

江陰 | 離家出游 |

| 2 | 1613 | 28 | 無錫 | 過無錫 | |

| 3 | 1613 | 28 | 蘇州 | 過蘇州 | |

| 4 | 1613 | 28 | 嘉興 | 過嘉興 | |

| 5 | 1613 | 28 | 杭州 | 過杭州 | |

| 6 | 1613 | 28 | 寧波 | 過寧波 | |

| 7 | 1613 | 28 | 珞迦山 | 游珞迦山 | |

| 8 | 1613 | 28 | 寧海 | 過寧海 | |

| 9 | 1613 | 28 | 天臺山 | 游天臺山 | |

| 10 | 1613 | 28 | 雁蕩山 | 游雁蕩山 | |

| 1 | 1616 | 31 | 游白岳山 游黃山 游武夷山 |

江陰 | 離家出游 |

| 2 | 1616 | 31 | 常州 | 過常州 | |

| 3 | 1616 | 31 | 宜興 | 過宜興 | |

| 4 | 1616 | 31 | 廣德 | 過廣德 | |

| 5 | 1616 | 31 | 白岳山 | 游白岳山 | |

| 6 | 1616 | 31 | 黃山 | 游黃山 | |

| 7 | 1616 | 31 | 廣信 | 過廣信 | |

| 8 | 1616 | 31 | 武夷山 | 游武夷山 |

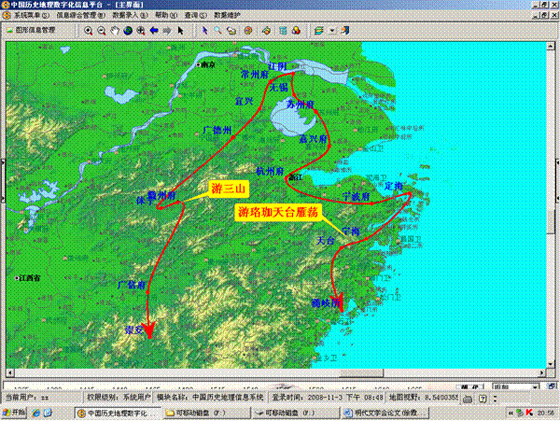

徐霞客一生四出游歷,無論表格還是文字,都很難使讀者清楚地了解徐霞客的行蹤。利用歷史地理數字化平臺,根據徐霞客的生平(圖6.1),先建立徐霞客的生平資料庫。平臺就可以根據資料庫,自動生成徐霞客的各種歷史地圖,主要分為三種:

1、行蹤地圖:根據年譜等詳細資料繪制其詳細的行蹤地圖(圖6.2);

2、生平地圖:根據其傳記等資料,繪制表示其生平的概略地圖(圖6.3);

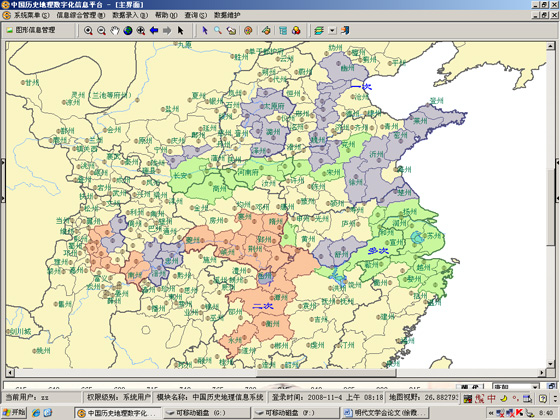

3、活動地圖:利用地圖標時其一生曾到過的區域(圖6.4)。

平臺不僅可以生成徐霞客的單人行蹤圖,還可以根據多人的資料庫,生成多人的行蹤圖,其中各人的行蹤非常直觀和清楚。

圖6.1 徐霞客游三山資料庫示意圖

圖6.2 徐霞客游名山示意圖(有地貌)

圖6.3 徐霞客壯年游示意圖

圖6.4 徐霞客活動區域示意圖

7、統計專題圖

專題歷史地圖按照地圖的表現形式,可以分為兩大類,一類是以顯示線路為主的事件專題圖,包括行政區劃圖、形勢圖、事件圖、行蹤圖等。另一種是以數量為主的統計專題圖,包括直方圖、曲線圖、餅圖、密度圖等。

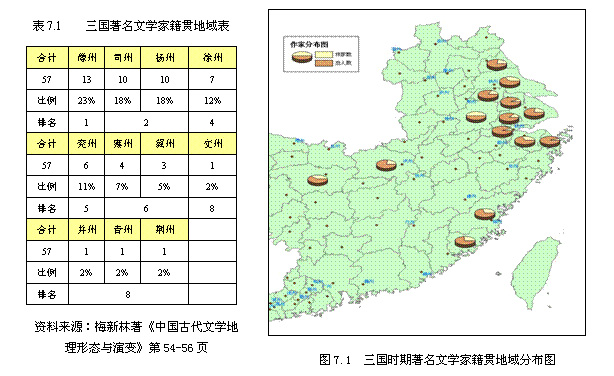

在中國古代文學、歷史、經濟、軍事等各個領域中,都有大量與地理有關的數量,可以由此繪制各種統計專題地圖。在中國古代文學中與地理有關的數量有:作家籍貫分布、作家地域分布、作家卒地和墓地分布、作品創作地點分布、書院分布、作家游歷地點分布等。在中國古代歷史中與地理有關的數量也很多,如歷史人物籍貫分布、歷史人物地域分布、歷史人物卒地和墓地分布、歷史人物游歷地點分布等。在中國古代經濟中與數量有關的就更多,如人口、農業產量、人均產量、地域面積、城市人口等。表7.1、圖7.1 反映了三國時期名文學家籍貫地域分布情況。

9、歷史、文學等各類專題歷史地圖

前面介紹了根據諸葛亮、赤壁之戰和徐霞客的資料制作的生平行蹤圖和事件地圖,采用相同的方法,可以制作各種專題歷史地圖,包括文學、歷史、考古、經濟、軍事等。

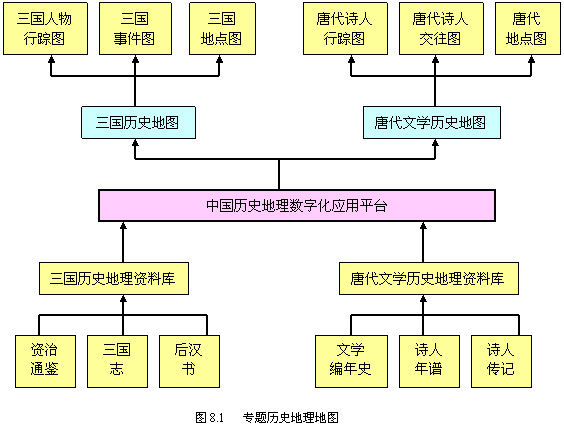

專題歷史地圖的基礎是專題歷史地理資料庫,該資料庫是以時間、地點、人物為三要素,從而構成各種歷史事件。如根據《資治通鑒》、二十四史等史書,可以建立相應的歷史地理資料庫,該資料庫可以按照時間、人物、地點、事件分別排列,分別生成事件編年、歷史人物行蹤、地理等各種歷史地圖。專題歷史地圖計劃先從三國入手,首先根據編年體史書《資治通鑒》,并根據紀傳體的《三國志》、《后漢書》進行補充,建立三國專題歷史地理資料庫,該資料庫以時間(編年)、人物、地點、事件為要素。系統再根據用戶需求,可分別按照時間、地點、人物排序,自動生成各種歷史地圖,包括人物行蹤地圖、歷史事件地圖(實際是由多種人物行蹤圖組成)、某年代(如199年)的歷史地圖等。采用相同方法繪制歷史地圖,可以從三國時期擴展到全部中國歷史。

專題文學歷史地圖和專題歷史地圖類似,先從唐代文學入手,根據幾種唐代文學編年史,并根據各種唐代詩人的年譜、傳記進行補充,建立唐代文學專題歷史地理資料庫,該資料庫也以時間(編年)、人物、地點、事件為要素。系統再根據用戶需求,可分別按照時間、地點、人物排序,自動生成各種歷史地圖,包括詩人行蹤圖、交往圖、某時期或年代的詩人行蹤圖等。該系統也可以看作是“中國古代文學歷史地圖”中的唐代文學部分。先從唐代入手,再逐步擴展到其他時期,最終形成完整的“中國古代文學歷史地圖”(圖8.1)。

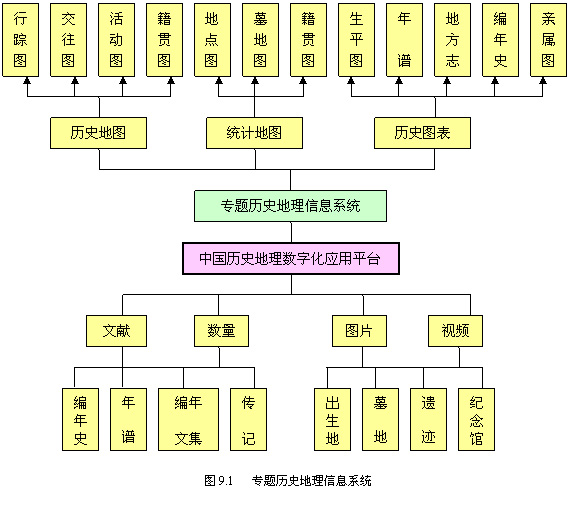

9、專題中國歷史地理信息系統

中國歷史地理數字化應用平臺除瀏覽、查詢歷史地圖和制作各種專題歷史地圖外,更深層應用是利用應用平臺建立“專題中國歷史地理信息系統”。所謂“專題中國歷史地理信息系統”,就是針對某個專題的特殊要求,利用這個應用平臺,擴充系統功能,建立的專用系統。專題系統包括文學、歷史、考古、經濟、軍事等各種學科,歷史和文學專題系統和專題歷史地圖相似。

歷史專題系統的基礎也是專題歷史地理資料庫,該資料庫是以時間、地點、人物為三要素,從而構成各種歷史事件。如根據《資治通鑒》、二十四史等史書,可以建立相應的歷史地理資料庫,該資料庫可以按照時間、人物、地點、事件分別排列,再分別生成各個時期的歷史地理信息系統。專題歷史地理信息系統計劃先從三國入手,建立三國專題歷史地理資料庫,該資料庫以時間(編年)、人物、地點、事件為要素,并可分別按照時間、地點、人物排序,自動生成各種歷史地理信息系統。將來可以從三國時期擴展到全部中國歷史(圖9.1)。

專題文學歷史地理信息系統和專題歷史地理信息系統類似,先從唐代文學入手,建立唐代文學專題歷史地理資料庫,該資料庫也以時間(編年)、人物、地點、事件為要素,并可分別按照時間、地點、人物排序,自動生成各種歷史地理信息系統。該系統也可以看作是“中國古代文學歷史地理信息系統”中的唐代文學部分。先從唐代入手,再逐步擴展到其他時期,最終形成完整的“中國古代文學歷史地理信息系統”。

專題歷史地理系信息系統是建立在“專題歷史地理資料庫”基礎上,其主要應用有:

1、生成各種歷史地圖:

根據“專題歷史地理資料庫”可以生成各種專題歷史地圖:

·生平行蹤活動地圖:用各種線條表示人物的生平活動。

·交往地圖:表示某年某人的地理位置,由此可以看出人物之間的交往。

·籍貫地圖:表示人物的籍貫位置。

·生地地圖:表示人物出生地的地理位置。

·卒地地圖:表示人物卒地的地理位置。

·墓地地圖:表示人物墓地的地理位置。

·各種統計地圖:籍貫、生地、卒地和墓地都可以生成相應的統計地圖。

2、 生成各種專題歷史圖表:

根據“專題歷史地理資料庫”可以生成各種歷史圖表,將文字資料可視化,非常直觀。

·生平圖:用連續的色塊表示人物的生平和活動地點。

·年譜:列表表示人物的生平。

·地方志:列表表示某個地點所發生的事件。

·編年史:列表逐年表示活動。

·親屬圖:以樹狀圖形式表示人物的親屬關系。

對于歷史人物的生平,由于資料匱乏,許多問題都有不同說法,存在爭論。在生平資料庫中,將把各種不同的說法并列,這樣生成的歷史地圖和歷史圖表也會不同。這些差異用文字描述很不直觀,而利用地理信息系統就可以清楚地表示清楚這些差異,這也是歷史地理信息系統發揮可視化的一大優勢。

3、各種統計圖:

專題地圖除以事件為主的事件線路地圖外,統計專題圖應用也很廣泛。統計專題圖包括一般常見的直方圖、曲線圖、餅圖、密度圖等。

在中國古代文學、歷史、經濟、軍事等各個領域中,都有大量與地理有關的數量,統計型的面狀現象有利于空間化處理,可以利用 GIS 進行統計分析,形成統計專題圖。在中國古代經濟中如人口、農業產量、人均產量、地域面積、耕地面積等,在中國古代歷史中如歷史人物籍貫分布、歷史人物地域分布、歷史人物卒地分布、歷史人物游歷地點分布等。在中國古代文學中已經有許多學者利用人工進行了歷史地理分析,而這些分析如果利用GIS處理,效果更好。其中包括:作家籍貫分布、作家地域分布、作家卒地分布、作品創作地點分布、書院分布、作家游歷地點分布等。

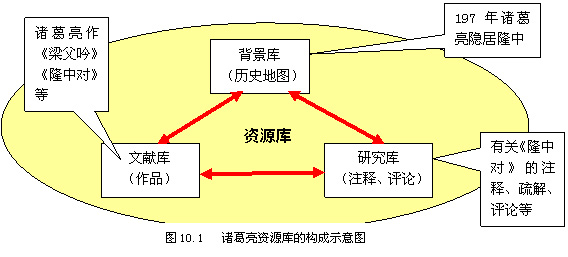

10、資源庫

專題歷史地理信息系統是將某種專題研究的背景材料進行了各種可視化,可認為是專題研究的背景庫。而專題研究中還包括文獻庫,以及對專題研究的注釋、疏解、評論、箋校等材料組成的研究庫。這三種資料庫,即背景庫、文獻庫和研究庫之間可以打通,可以任意鏈接,即可以從背景庫鏈接到文獻庫,又可以從文獻庫鏈接到研究庫,三個資料庫組成了專題研究的資源庫。

以諸葛亮研究為例,公元197年諸葛亮隱居隆中,曾寫《梁父吟》,207年劉備三顧茅廬,諸葛亮提出著名的《隆中對》,感于劉備的真誠,遂出山輔佐。如前所示,諸葛亮這期間的行蹤可以用歷史地圖表示,成為諸葛亮活動的背景庫。諸葛亮在期間的作品構成了諸葛亮的文獻資料庫。而對于這些作品的注釋、疏解、評論、箋校等材料又構成了諸葛亮的研究庫。可以從197年諸葛亮在隆中隱居的歷史地圖(背景庫),鏈接到他的《隆中對》等文獻(文獻庫),從這些文獻又可鏈接到對這些文獻的注釋、疏解、評論、箋校等材料(研究庫)。這三種資料庫共同組成了諸葛亮研究的資源庫(圖11.1)。

11、平臺的應用

中國歷史地理數字化應用平臺的應用從研究方面看,可以分為三個方面。

1、可視化:屬于中國歷史地理數字化應用平臺的初級應用,將各種文字資料利用各種圖、表展示出來,更清楚、明了,便于理解,加深印象。對于研究來說,只是起輔助作用。

2、深入研究的新手段:屬于中國歷史地理數字化應用平臺的中級應用,不只限于可視化,而是利用各種圖、表等各種直觀手段,對于某個研究課題進行更深入的研究,在這里GIS不再只是一種輔助作用,而是分析研究的新方法、新手段。

3、新研究課題:屬于中國歷史地理數字化應用平臺比較復雜的高級應用。通過中國歷史地理數字化應用平臺的應用,可能會產生一些過去沒有注意的新課題,開辟一些新的研究領域。

上述這些深層分析研究可能需要開發對應的專用分析軟件,這些功能可以通過接口與基本系統連接。有些比較通用的功能,也可以直接做在平臺中,作為平臺功能的一部分。

中國歷史地理數字化應用平臺的應用是綜合性的,可以從多角度進行分析。“瀏覽地圖、繪制地圖、專題系統”和“可視化、新手段、新課題”,都是從不同角度的分析。以文學為例,許多與歷史地理有關的課題,都可以利用數字化平臺進行分析研究。如作家地域分布、作家遷徙和文化重心轉移、作家群體誕生和地域分布、家族文化與文學的演變、作家一生創作與地域的關系、作家文集在不同時代和地域的流布和刊刻等。這些與地理有關的課題,用傳統的研究方法是很困難的。

而利用數字化平臺進行研究,可以實現:

·根據課題情況,建立課題資料庫;

·根據課題資料庫,生成各種專題地圖;

·利用計算機進行一些人工很難實現的分析研究;

研究可視化后,一些以前很難發現的課題也可能浮出來,產生一些新的研究課題。

12、中國歷史地理數字化應用平臺建設情況

中國歷史地理數字化應用平臺從2003年開始籌劃,2006年完成了系統原型開發,2007年完成基本功能開發,可利用平臺自動繪制歷史地圖,2008年單機版主要功能已經實現,啟動網絡版開發。近年來該項目曾在國內外多個研討會上介紹,受到很大關注,2008年曾在首都師范大學舉辦了“中國歷史地理數字化研討會”。系統開發中多次與復旦大學中國歷史地理研究所交流,2006、2007、2008年三次應邀赴美國哈佛大學地理分析研究中心交流,得到復旦大學中國歷史地理研究所前任所長葛劍雄教授、現任所長滿志敏教授,以及美國哈佛大學東亞語言和文明系教授、地理分析研究中心主任、中國歷史信息系統理事長包弼德(Peter K.Bol)先生及貝明遠(Lex Berman)先生、美國紐約州立大學阿爾比尼分校何瞻(Jim Hargett)教授、日本京都大學人文科學研究所所長金文京教授、日本大東文化大學中川諭教授、日本金澤大學上田望教授、中國唐代文學研究會會長傅璇琮先生、中國社科院文學所鄭永曉研究員、北京大學歷史地理研究所唐曉峰、岳升陽教授、北京建工學院石若明教授、臺灣嘉義大學徐志平教授等學者的大力支持和幫助,特此致謝。

參考文獻:

- 葛劍雄.2002.中國歷史地圖——從傳統到數字化.歷史地理.(18):1-11.

- 葛劍雄.2002.創建世界一流應該有明確的目標——為什么要研制“中國歷史地理信息系統”.東南學術.(4).43-46

- 滿志敏.2002.走近數字化,中國歷史地理信息系統的一些概念和方法.歷史地理.(18):12-22.

- 滿志敏.2003.關于CHGIS第二階段數據模型的定義問題.歷史地理.(19):231-239.

- 王均.2002.陜西省資源環境本底數據庫建設及GIS在歷史地理研究中的應用設想.中國歷史地理論叢.(3):129-137

- 曹靜.2002.中國歷史地理信息系統:再現兩千年中國歷史地理變遷.中國測繪.(4):46

- 朱立巍.2003.地學新技術在歷史地理學中的應用探討.西北大學學報.(3):344-348

- 王均.2003.歷史地理數據的GIS應用處理——以清時期的陜西為例.地球信息科學.(1):58-61

- McMaster R B.2004.國家歷史地理信息系統.測繪文摘.(1):23-24

- 唐曉峰.2004.北京歷史地圖的數字化.北京社會科學.(4):90-94

- 楊伯鋼.2005.北京西四歷史文化街區地理信息系統的研制.北京林業大學學報.(S2):205-207

- 張曉東.2006.GIS與歷史地理學.地球信息科學.(2):38-39

- 蘇海洋.2006.GIS在歷史地理學中的應用.地理信息世界.(5):53-55

- 鄭永曉.2006.以GIS為例看信息技術在古典文學研究中的應用.重慶教育學院學報.(5):59-62

- 周文業.2007.中國歷史地理信息系統CHGIS應用平臺的設想和開發.見:郭聲波,吳宏崎主編.南方開發與中外交通——2006年中國歷史地理國際學術研討會論文集.西安.西安地圖出版社.569-582

發布日期:2009-08-18