�����挦�����(zh��n)���^���_(t��i)�zַ�l(f��)���(b��o)���һ�c(di��n)�|(zh��)��

�����A

������ǧ��������˂�������(j��ng)�����о���δ�g���^��������(j��ng)����ʮ���Ԯ������ٰ�ʮ����س�����xҲ�ж�N�Ɯy��ԏጡ����f����֮�У���������W(xu��)���W(xu��)�\�����ġ�����(j��ng)��ʷ��һ�f�����J(r��n)�顶��(j��ng)���������߸���֮⠵䣬���c�Κv���r(sh��)�����������δ�������ǰ�����r(n��ng)�����Ԯ���v�����^���˺���һҲ����

�����W(xu��)�\���^����˼���������ġ�����(j��ng)��ʷ�����M(j��n)����Փ����(j��ng)������ʮ���Ԯ���v������δ�f����Ԯ����Ԟ�v��W(xu��)���͡�����(j��ng)��ʷ���߱�����ӑ�����c�Κv���r(sh��)�����߹ѣ����o�C��(j��)֧�֡���(j��ng)������ʮ���Ԯ�����α��F(xi��n)�v��ġ��F(xi��n)���о��Ŀ��ŵ����ģ�����Ȼ�ƌW(xu��)ʷ���W(xu��)�磬Ҳ�������J(r��n)�顶��(j��ng)���Ěv���YԴ��Ȼ�s�oֱ���C��(j��)֧�֣���Ī��һ�ǡ������ڽ����W(xu��)�о������R�������Ї@������ǧ�����ܳ�Ó���ׂ����������f��߀�����ס�������Ŀ��δҊһ�ˡ���

������ô�������ס�������Ŀ������ʲô��

��������ô����߀�����ס��ı�����Ŀ�أ�

�������y(t��ng)�^���ǡ����ס��c��ʮ�Ă�(g��)�Ԯ��ǡ���λһ�w�����ɷָ���P(gu��n)ϵ���]����ʮ���Ԯ����С�����(j��ng)����(bi��o)�}�����o��س�o�Dz������x���s�y���ֶ��㣻��Ó�x�ˡ����ס����ֵ���ʮ�Ă�(g��)�Ԯ���������ֻ�����L�̾��l���ǿ��Űl(f��)��ĹŴ��z�������L���b�

���������҂���ͻ�Ƃ��y(t��ng)�^��Ľ��d������ʮ���Ԯ��Ϊ�(d��)��������������c�����ס���(li��n)ϵ��������һ��(g��)ϵ�y(t��ng)������(d��)���ؿ��죬Ҳ�S��(hu��)�õ�һ��(g��)ȫ�µ��J(r��n)�R(sh��)��

������?y��n)���ʮ���Ԯ������C������F(xi��n)����ǧ���꣬���������֮a(ch��n)��ǰ���҂������˾��ѽ�(j��ng)����������˚v�����܉��(zh��n)�_���^�yӛ䛕r(sh��)�g��׃������(zh��n)�_�ش_�����׃�������ڣ��Լ��ꖚv֮�g�IJ�e��

�����������и���(j��)���f�������ǧ����ǰ�����ڷ�ˮ������A������������̶ȸ߶Ȱl(f��)�_(d��)���҂����������˲��dɫ�ڹŰ����������Ă������������������������ǰ�С�

��������ԇ�D�ġ����Ԯ���v���@һ�Ƕȣ�������(j��ng)����ʮ���Ԯ��c�Ŵ��v�����P(gu��n)ϵ���֜\��̽ӑ�����ߌ�����(j��ng)��֪֮Ƥë�������ġ�����Ϳ���֪�R(sh��)Ҳ���T��h������̽ӑ���Բ�Ц�ڌ��ҌW(xu��)����ǰ����(qu��n)������һ�á�

һ���������䡶׃�ԈD�����������нM��

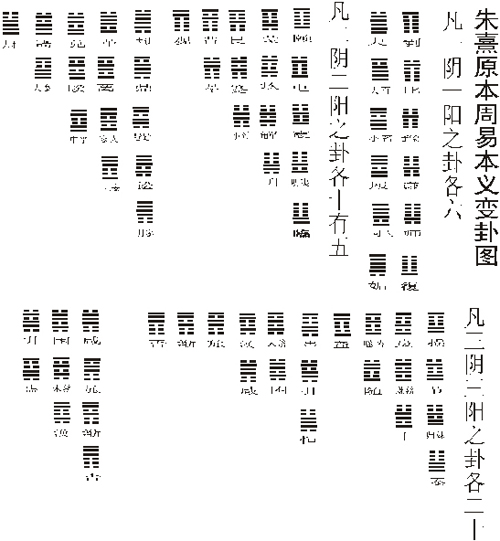

����������������ԭ�����ױ��x��һ�����г�һ׃�ԈD��

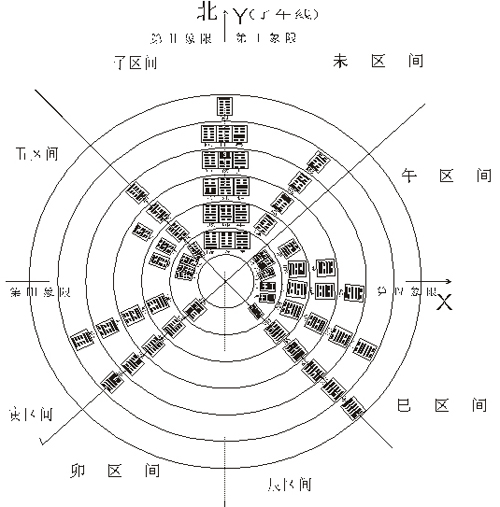

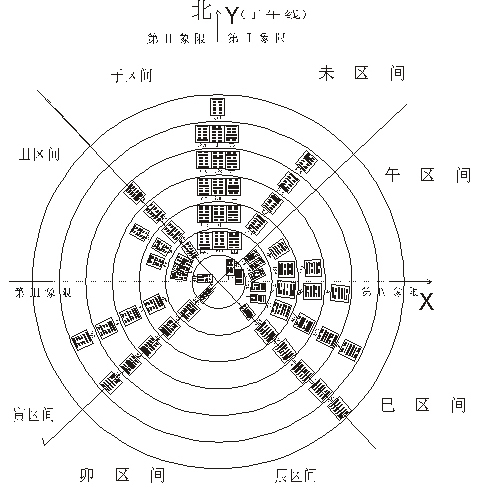

��������(j��ng)����ʮ���Ԯ������з�ʽ���S��N����Դ���δ���λ�W(xu��)����Ӻ�����䡣�������Ƴ������˰��Դ���D���������˰��Է�λ�D������������ʮ���Դ���D������������ʮ���Է�λ�D���������^�������ԈD���͡��������Դ���D�������������Է�λ�D����������ԈD����ǰ���o�D��ӛ�d��������ʮ���ԈD���ʣ�Ҳ������ǰ���ġ��䌍(sh��)���^��������Ӻ��������J������ư����A��(n��i)�����ⷽ��(n��i)�A��׃�Q���ѡ��Ը���(hu��)ռ��������

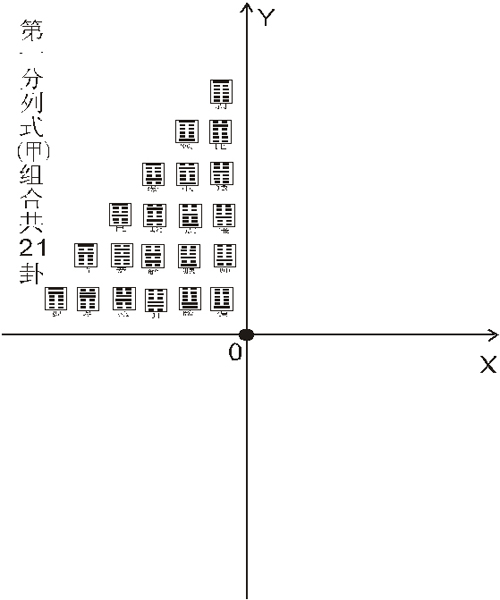

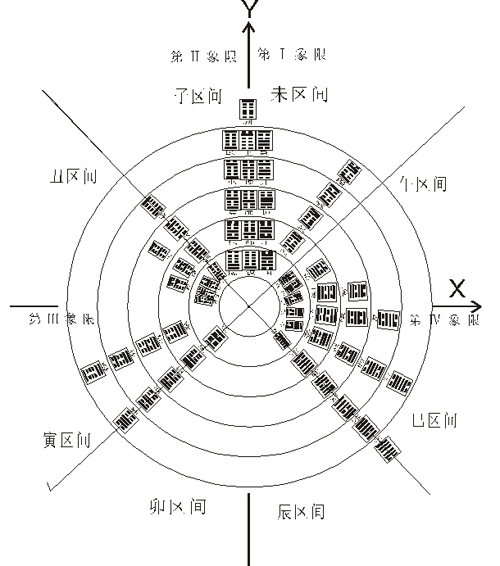

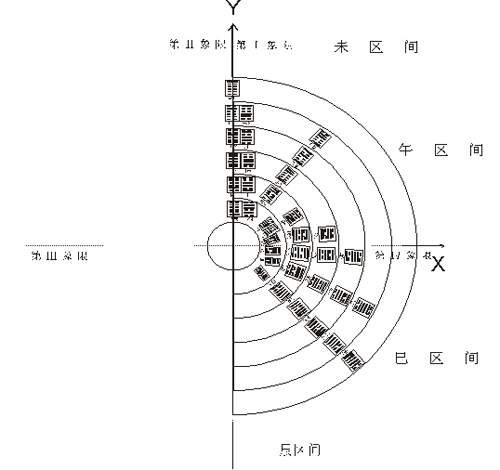

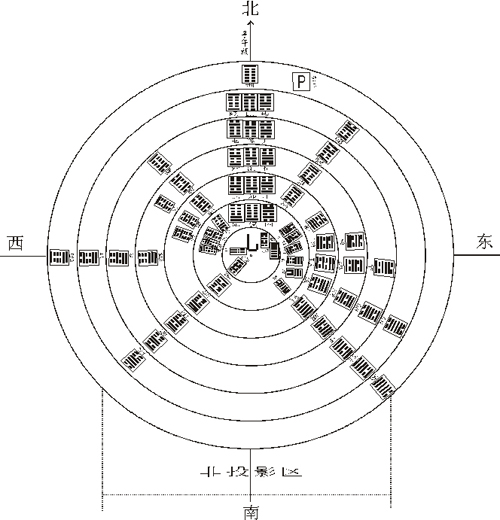

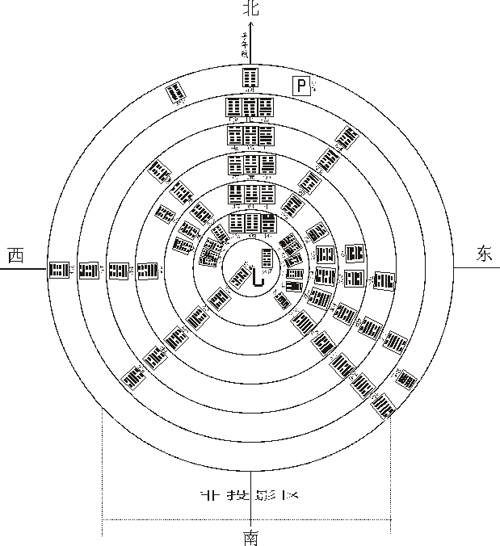

�������䡶ԭ�����ױ��x���_�е�׃�ԈD��Ҋ�D1����������

�D1֮һ

�D1֮��

���������Ԯ�����һس�����|(zh��)���ꖣ����(bi��o)־������ͬ���|(zh��)س���Ԯ��е���ͬ��(sh��)Ŀ��w�����ʮ����(g��)�Ԯ���δ��Ǭ���ɂ�(g��)�Ԯ����֞飺һ�һ�֮�ԣ���ꎶ��֮�ԣ�������֮�ԣ�������֮�ԣ�������֮�ԡ�

��������������֮�Ե�һ���֣�������֮�ԣ�������֮�ԣ���������֮�ԡ���ꎶ��֮�ԡ�һ�һ�֮�Եĵ����؏�(f��)��

�����҂��õ�׃�ԈD�е��؏�(f��)���֣���׃�ԈDδ�����Ǭ�������a(b��)�룬�{(di��o)����ʮ���Ե����нM�ϣ���׃�ԈD��һ���θ��졣

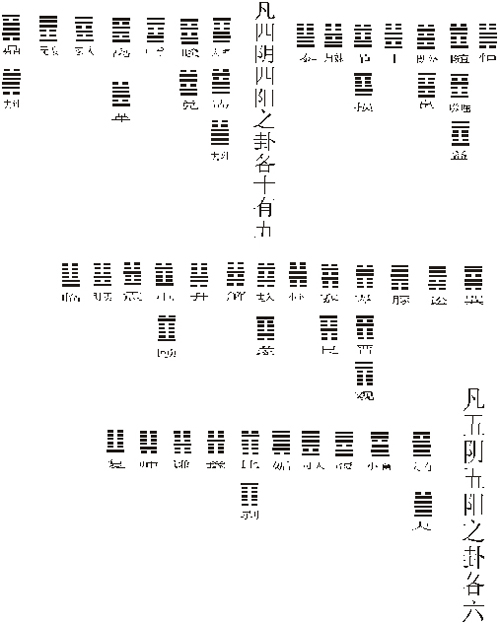

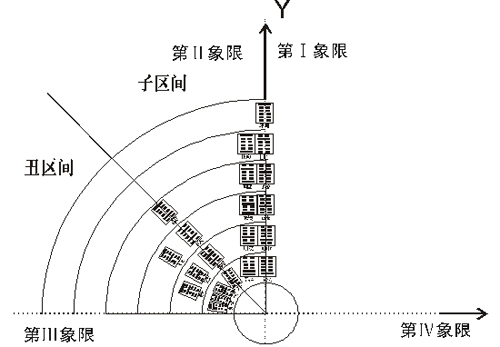

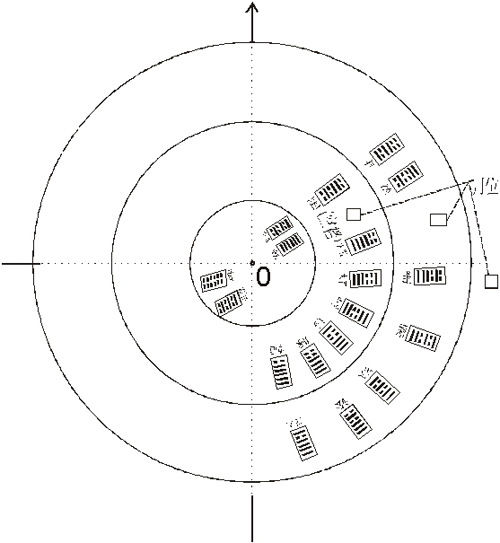

�����Ȍ���ʮ���Ԯ��е�Ǭ�������ȝ�(j��)��δ��(j��)�Ă�(g��)�Ԯ��������С�������ʮ��(g��)�Ԯ����Ă�(g��)����ʽ����ͬ��(xi��ng)�ϲ��ֽM����λ��Ų�ơ����D2��

�D2

���������@��(bi��o)�R(sh��)������ʽ�Ŀv�M�P(gu��n)ϵ���҂��A(y��)�O(sh��)һ��(g��)ֱ������(bi��o)ϵ��oxy�����v������(bi��o)��(sh��)�S����oy�����зQ�У����ϣ����Ԯ����c��β�Ԯ����ϷQij�С��M��(sh��)�S����ox�����зQ�У��������Ԯ����c��β�Ԯ����ϷQij�У����������У��������еĻ��e(cu��)һ��(g��)��λ���зQ֮��C�e(cu��)�����Ă�(g��)����ʽ�քe�b�M(j��n)�A(y��)�O(sh��)��ֱ������(bi��o)ϵ���Ă�(g��)���ރ�(n��i)���D3����������

���D3��

������һ��(g��)����ʽ�����ף��M���b�ڵڢ�����

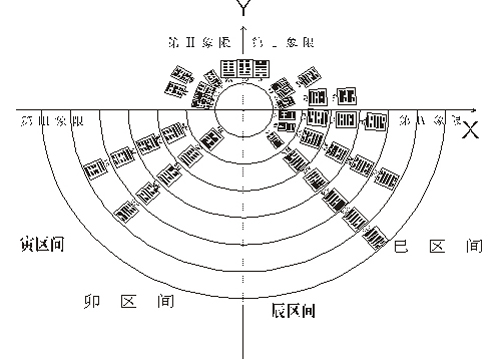

�������ף��M�ϣ������Ԯ���һ�l�س��ɗl�س�������س�M�ɣ�������һس�����س���(bi��o)־�ߣ�������׃�ԈD����һ��ԺͶ���Թ���ʮһ��(g��)�Ԯ����{(di��o)��׃�ԈD�����з�ʽ����ԭ�D�M����������һ�У����^�ԕx�����������U�Ե�����ƽ�R��һ�У��{(di��o)�����^������С�^�������R����(f��)��ƽ�Ƴ�һ�У�׃�əM������ƽ�е�����һ�С����x����Խ��������Ԏ��Ԯ��傀(g��)�Ԯ�ƽ�Ƴ�һ�С������Կ��������t���Ă�(g��)�Ԯ�ƽ�Ƴ�һ�С�����������ԥ������(g��)�Ԯ�ƽ�Ƴ�һ�У�������U�Ա���ƽ�ж��@���Ԯ������ݴ�����֮�϶ˡ���D4����������

�D4

�����@�׃�ԈD�M���������ĸ�׃����Ŀ��������߅���f��

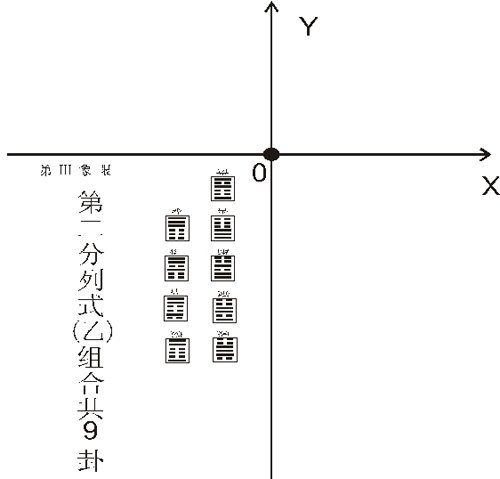

�����ڶ���(g��)����ʽ�����ң��M���b�ڵڢ�����

�������ң��M�ϣ�������׃�ԈD���������Թ���ʮ�Ԯ�������ȝ�(j��)δ��(j��)��������ʮ�˂�(g��)�Ԯ��֞�ɲ��֣�ÿ�������Ԯ�֮س���|(zh��)�෴���Ҍ���(y��ng)�ߞ�����(j��)���ųɃ��У�ÿ���֞�ł�(g��)�Ԯ���������D5����������

�D5

�������S�Ԯ����ڷ��Ԯ�֮�£�ʹ֮�ɞ�һ��(g��)�o��(y��ng)���ߵĆ��w��ԭ���ݺ����f����

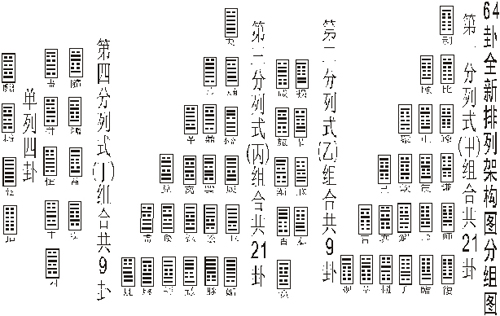

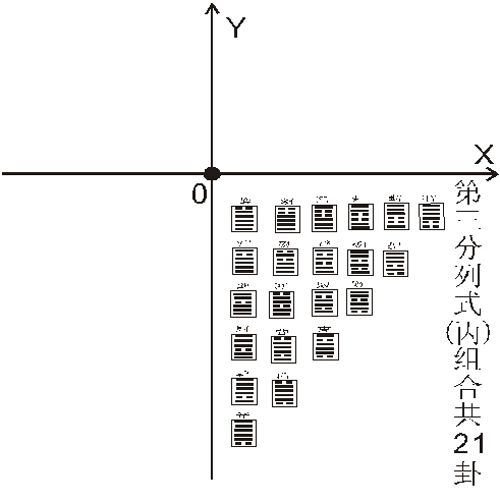

����������(g��)����ʽ���������M�����ڵڢ����ޡ�

�����������M�ϣ������Ԯ���һ�l�س��ɗl�س�������س�M�ɣ�������һس���س���(bi��o)־�ߣ�������׃�ԈD����һ��ԺͶ���Թ���ʮһ��(g��)�Ԯ����{(di��o)��׃�ԈD�����з�ʽ����ԭ�M����������һ�м�����ԡ����ԡ����ԡ����ԡ����^�Ե�����ƽ�Ƴ�һ�У��{(di��o)���ɴ���ԡ������ԡ������ԡ��o���ԡ����ԡ���������ƽ�Ƴ�һ�У�׃�əM��ƽ�����е�����һ�У������ԡ���ԡ������ԡ��A�ԡ�ͬ����������Ų��ƽ�У������ԡ��x�ԡ����ԡ�����������Ų��ƽ�У������ԡ����ԡ�С�������Բ��У����^�ԡ������ԃ��Բ��У��@���Ԯ������ݴ�����֮�϶ˡ�

������Dʾ6��ʾ�c���ף��M��һ�ӵ����нM��

�D6

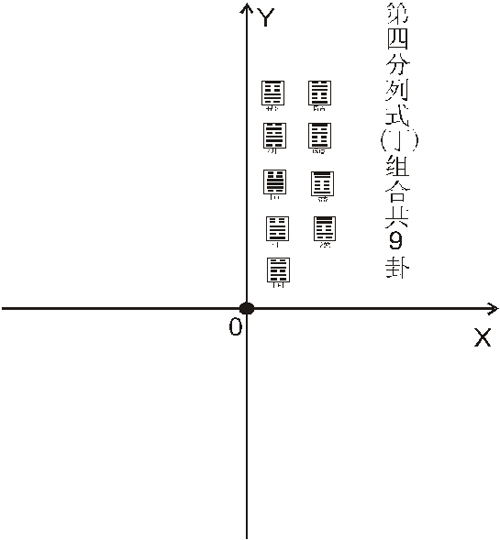

�������Ă�(g��)����ʽ���������M�����ڵڢ�����

�����������M�ϣ������ң��M��������������Ծł�(g��)�Ԯ������Ԯ�֮س���|(zh��)�෴���Ҍ���(y��ng)�ߞ�����(j��)�Ş���У������Ԯ������S�Ԯ�֮��ʹ֮�ɞ�һ��(g��)�o����(y��ng)�ߵĆ��w��ԭ���ݺ����f��������D7��ʾ

�D7

����������׃�ԈD���˺ϲ��ֽM��Ų�����У��ַ�����ֱ������(bi��o)ϵ�ĸ����ޣ��@�N���첢δ��׃ԭ׃�ԈD�����c(di��n)�����^���c(di��n)��ָ��

������һ��ԭ�D�ķֽM�v�����е��У����Ԙ�(bi��o)־�Ե�����һس��������һ��(g��)سλ���γ����ģ��@��׃�ԈD���е�Ҏ(gu��)�t��

���������@��(g��)Ҏ(gu��)�t�������ģ��M���������Ƀɂ�(g��)��(bi��o)־��سλͬ������һ��(g��)سλ���γəM���е�����������������������e(cu��)һλ�ľC�e(cu��)���У��ǵڶ���(g��)��(bi��o)־س��������һ��(g��)سλ���γ����нM�ϵ����

����׃�ԈD�����нM��������������һ��(g��)سλ�γ����������У�����Ҏ(gu��)���ԛQ������ʮ�Ԯ�׃�ԈD�У����Ԯ�λ���g���B�m(x��)�Ժ���ʮ�Ե�ÿһ�Ԯ������нM����λ�õ�Ψһ�ԡ�

����Ҳ�����@һҎ(gu��)�t���������ԗl���x������ʮ�ԈD���мܘ�(g��u)һ�N���ܣ���ӛ䛹��ܣ����w���f���Ǿ��мo(j��)�r(sh��)�Ĺ��ܡ�

�����������f������ʮ��֮�g������������҂��ìF(xi��n)���Z�Ժ�ʮ�M(j��n)�����x�ı�����ʮ�M(j��n)��֮ǰֻ�Ђ�(g��)�w֮�g�P(gu��n)ϵ�Ĵ_�����]�ЬF(xi��n)����(sh��)���ϵ���Ȼ��(sh��)1��2��3��4������ֱ������(bi��o)ϵ�������@�Ӕ�(sh��)�W(xu��)�ij���ֻ���á���ͬ��������ͬ����ʾ�ľ��w�J(r��n)�R(sh��)����ƶ��M(j��n)λ�Ƶġ��ǡ�������0����1���������҂�������Ҳֻ���������Ԯ�֮�g�IJ����ʾ������ϡ��¡�������g�IJ����

���������@߀��Ҫ�M(j��n)һ�������Է�λ���w������ʽ����

������ʮ�������мܘ�(g��u)

�����҂����O(sh��)��ֱ������(bi��o)ϵ�nj���ʮ�Ե��Ă�(g��)����ʽ�������Ă�(g��)���ޣ�ʹ�������ăɽM�Ԯ�֮�͞�30������֮�������������ɂ�(g��)�����Ԯ�֮�ͣ��Ƀ���ȡ�����ʮ��ֻ�д��µķ�λ�����M(j��n)һ�����_���Եķ�λ���҂�߀Ҫ��ֱ������(bi��o)ϵ�������O(sh��)�ɂ�(g��)�����x�l����

����һ��(g��)�nj��Ă�(g��)��������ƽ�־��ָ�����˂�(g��)�^(q��)�g�ֽ硣���ӳ��(bi��o)�R(sh��)�ڢ����ăɂ�(g��)�^(q��)�g������î��(bi��o)�R(sh��)�ڢ����ăɂ�(g��)�^(q��)�g���Գ��Ș�(bi��o)�R(sh��)�ڢ����ăɂ�(g��)�^(q��)�g������δ��(bi��o)�R(sh��)�ڢ����ăɂ�(g��)�^(q��)�g�����D8��

�D8

������һ��(g��)����ֱ������(bi��o)ϵ��ԭ�c(di��n)���v�M��(sh��)�S���c(di��n)����A�ģ��Եȷֱ������Ξ�돽�������߂�(g��)ͬ�ĈA�������(n��i)�Ğ��һ��(g��)ͬ�ĈA������Ğ���߂�(g��)ͬ�ĈA���������_��

�����@�ӷ������O(sh��)���Ǟ�����K�ĺ���������Ҏ(gu��)�����O(sh��)��ÿһ���У�ÿһ�Ԯ���λ�ã������������Ӌ(j��)����ӛ䛸�ʽ��

������1�����ڢ����ĵ�һ����ʽ���ף��M�ϵĶ�ʮһ��(g��)�Ԯ����ηֲ����ӳ�^(q��)�g�����(f��)���е�����(g��)�Ԯ������c�v��(sh��)�Sy�غϳ�һֱ�������c�M��(sh��)�Sx��ֱ������(f��)�е����Ԅ��Ԯ���������Ȧ�����߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�������ñ��Ԯ��ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��ԥ�Ԯ����ڵ��傀(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���t�Ԯ����ڵ��Ă�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����Ԯ����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��(f��)�Ԯ����ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��

�������U�R�����c�������в��У��Ҵ�ֱ�ڙM��(sh��)�Sx�����U�Ԯ����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����Ԯ����ڵ��傀(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����Ԯ����ڵ��Ă�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�������Ԯ����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���R�Ԯ����ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��

����ͬ�ӵ��O(sh��)��ʹ�������С���С�^���С��x�����Լ����w�^�Ԯ�����������һ��(g��)ͬ�ĈA���γ��U�����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA����ԥ���ڵ��傀(g��)ͬ�ĈA�����t���ڵ��Ă�(g��)ͬ�ĈA���x�����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���^��(f��)�е�����(g��)�Ԯ������ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����@��һ��(g��)ͬ�ĈA���ʷ�������ηֲ��ڵڢ������ӳ�^(q��)�g���������A���Π�B(t��i)��

�����@�ӄ���(f��)�е�����(g��)�Ԯ�λ�пv��(sh��)�S�ϣ��҄��Ԫ�(d��)�ӵ��߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���@λ�����϶ˡ���Ҋ�D9��

�D9

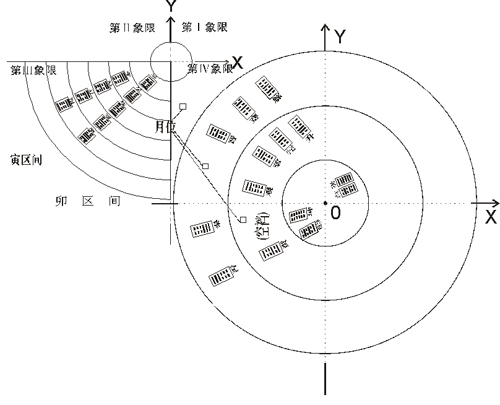

������2�����ڶ�����ʽ���ң��M�ϵľł�(g��)�Ԯ����ڵڢ��������^(q��)�g������î�^(q��)�g�������S���傀(g��)�Ԯ����ڵڢ����Ľ�ƽ���ϣ��c��ƽ�־�����î�^(q��)�g�ķֽ羀���غϣ����p̩���е��Ă�(g��)�Ԯ��������^(q��)�g�c�ӳ��g֮�g��ʹ�̓p�Ѓ���ƽ���ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���ù�(ji��)�Ѓ���ƽ���ڵ��傀(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���u�w�Ã��Ԯ�ƽ���ڵ��Ă�(g��)�A�ĈA��(n��i)����̩���Ԯ�ƽ���ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���S�Ԯ��Ϊ�(d��)���ڷ���֮�µĵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���c�ڢ������^��(f��)������(g��)�Ԯ����У����g����һ��(g��)���d���@�����ړp̩�����Ă�(g��)�Ԯ�����̩��֮�£��^�Ժ��S��֮�g����һ��(g��)��ȱ���@��(g��)��λ�҂��Q֮�顰��λ���������x�д���߅���f�������D10��

�D10

������3������������ʽ�������M�ϵĶ�ʮһ��(g��)�Ԯ����ڵڢ������ȅ^(q��)�g�����ó��^(q��)�g���@������(bi��o)ϵ�Ă�(g��)������î���ɂ�(g��)���Å^(q��)�g���҂����@��(g��)�հׅ^(q��)�Q֮�顰��ͶӰ�^(q��)������������������(g��)�^(q��)�g�Q֮�顰ͶӰ�^(q��)�������D11��

�D11

�����������е�����(g��)�Ԯ����ڵڢ����Ľ�ƽ�־������ȅ^(q��)�g�ķֽ羀���ϣ�ʹ֮�غϣ��������������?q��)����ԡ������ԡ�С���ԡ����ԡ�ͬ���ԡ��������Ώĵ��߂�(g��)ͬ�ĈA���ţ�����һ��(g��)ͬ�ĈA��������λ�ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��

������ǰ���������^�����傀(g��)�Ԯ��ĵ�����(g��)ͬ�ĈA�������ţ�ÿ�Ը���һ��(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��

��������o�����Ă�(g��)�Ԯ��ĵ��傀(g��)ͬ�ĈA�������ţ�ÿ�Ը���һ��(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��

���������������е�����(g��)�Ԯ��ĵ��Ă�(g��)ͬ�ĈA�������ţ�ÿ�Ը���һ��(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��

������������ж���(g��)�Ԯ����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA�͵ڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��������@��(g��)���w�Ծӵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���@����ͬ��һ����ʽ���ף��M���ڵڢ����ķֲ���ƣ�����ъ��M����е�����(g��)�Ԯ����ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)����ͬ�˙M������傀(g��)�Ԯ����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����ęM������Ă�(g��)�Ԯ����ڵ��Ă�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����ε����Ԇ��w��(d��)�ӵ��߂�(g��)ͬ�ĈA���@�����϶ˡ����D12��

�D12

������Ҫ�f�����ǣ��������M�϶�ʮһ��(g��)�Ԯ������µڢ����հׅ^(q��)���^(q��)�g���ڢ������ȅ^(q��)�g�Mխ���o�����������У�ֻ��ռ���ڢ�������^(q��)�g���������ͅ^(q��)�g�Ľ綨���õ��˼�����ɣ���������������ˡ�

��������ǣ�4�������ķ���ʽ�ģ������M�ϵľł�(g��)�Ԯ����ڵڢ�����δ�^(q��)�g����^(q��)�g���������M��ռ�ã����M���е��傀(g��)�Ԯ����ڿv������(bi��o)�Sy,�Ҵ�ֱ�ڙM������(bi��o)�Sx���c���ף��M�ϵĄ���(f��)�в��С��@�ӣ��ڿv������(bi��o)�Sy�ϣ��DŽ���(f��)������(g��)�Ԯ������У����҃ɂ�(c��)���С��U�R���к��M���У����в��У��҄���(f��)�и��ڃɂ�(c��)һ��(g��)��λ���@���Ԯ���(d��)�ӵ��߂�(g��)ͬ�ĈA��

�������S�o���Ă�(g��)�������M�����҂�(c��)��δ��^(q��)�g�ֽ羀�ϣ����M�S���Ԯ������ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)��������ྃ��Ԯ������ڵ��傀(g��)ͬ�ĈA��(n��i)����������Բ����ڵ��Ă�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����S�o���Բ����ڵ�����(g��)ͬ�ĈA��(n��i)������������w��(d��)�����S��֮�µĵڶ���(g��)ͬ�ĈA���c�������M�ϴ��^���M�������ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA���g����һ��(g��)���d�����D13��

���D13��

�����@�������S�o�����Ă�(g��)�Ԯ����ڜo��֮�����Ժʹ��^��֮�g����һ��(g��)��ȱ�������ǵ�������ʽ�Ĵ�щ��C�e(cu��)���A��ʽ���е����c(di��n)���@��(g��)��λ�҂�Ҳ�Q֮�顰��λ���������x������߅�f����

����������ʮ��(g��)�Ԯ���ֱ������(bi��o)ϵ���Ă�(g��)���ķֲ������Ɍ��Ǿ����߂�(g��)ͬ�ĈA�ķָÿһ�������������Ե�λ�ã������˸����_�ą������ˡ����ʹ׃�ԈD��Ҏ(gu��)�t���_���������ȫ�̻��ˡ���ʽ���ˡ��Ԯ���λ�þͳ��˹̶��ij߶ȡ����D14��

�D14

������������ʮ�������мܘ�(g��u)߀��һ��(g��)�P(gu��n)�I���E�����ǣ����ֽMǰ�����Ǭ�������ȝ�(j��)��δ��(j��)�Ă�(g��)�Ԯ��M�b�����(n��i)��ͬ�ĈA��(n��i)��

�������ȝ�(j��)�Ԯ��b�ڵڢ��������^(q��)�g�����S�е��S�Ԯ�֮�£�����(y��ng)�Č�δ��(j��)�Ԯ��b�ڵڢ�����δ�^(q��)�g���M���е����Ԯ�֮�£������Ԯ��b���S���^����֮�g�Ŀ��d����λ֮�£�����(y��ng)�Č�Ǭ�Ԯ��b��������у���֮�g�Ŀ��d����λ֮�¡����(n��i)��ͬ�ĈA�����@�Ă�(g��)�Ԯ���䡣��Ҋ�D15��

�D15

����������׃�ԈD����A(ch��)�ĸ��죬�ɷֽM����ʮ�������е����ڸ����ޅ^(q��)�g����ͬ�ĈA���հׅ^(q��)��ͶӰ�^(q��)�������(n��i)һ��(g��)ͬ�ĈA�M�b�����@һϵ���ؽM����ʮ���Ե�ȫ�����мܘ�(g��u)��������ˡ�

������(y��ng)ԓ�f�@�N���мܘ�(g��u)�����c�F(xi��n)�����������е��L(f��ng)ˮ����ʹ�õ��_��(j��ng)�x���ơ�

�������ˣ��@�N���мܘ�(g��u)��ӛ䛹���߀����ɽ�F�֣��o(j��)�r(sh��)��������̓��(g��u)��

��������һ��(g��)���Θ�(bi��o)��ģ��

������ʮ�����мܘ�(g��u)��ֱ������(bi��o)ϵ���߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�Ĺ̶�������һسλ��׃��Ҏ(gu��)�t��ʹ�@�N�������˿������@���ԅ^(q��)�e�ͻ���(li��n)ϵ������@�N���Ĺ̻���ʽ����ӛ䛺Ͷ����ļ��r(sh��)��(zh��n)�_�ṩ������(j��)��Ȼ�����ֱ�횺�ӛ䛼���������l(f��)��һ�Nֱ�ӵ��P(gu��n)ϵ�����ܰl(f��)�]���@�N���ܡ�

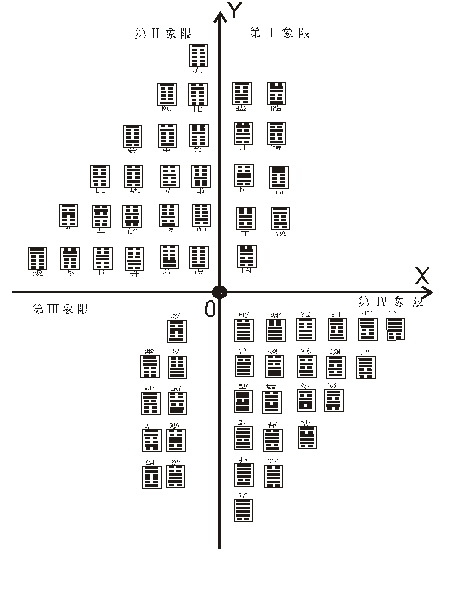

�����҂���ֱ������(bi��o)ϵ��ͬ�ĈA�ļܘ�(g��u)�У�����ʮ�Էֲ�֮�������O(sh��)һ��(g��)�Θ�(bi��o)P����λ������(bi��o)ϵԭ�c(di��n)����ͬ�ĈA�A���O(sh��)��һ��(g��)���ԗUL���@�ӵ��O(sh��)���҂��Q֮�顰�߱�ͶӰ��ģ�͡����D16��

�D16

�����o���ėl���ǣ��O(sh��)���Θ�(bi��o)P����ʮ�������е��Ƅ�(d��ng)���c���(n��i)��ͬ�A���е�Ǭ�Ժ����Ԯ�֮�g��(li��n)��(d��ng)�P(gu��n)ϵ��

�����O(sh��)�Θ�(bi��o)P�����c����(bi��o)ϵ�v��(sh��)�SY�غϵĄ���(f��)���е����Ԅ��Ԯ���ʼ����һ��(g��)̫ꖵij��䣨һ�죩���λ�����϶��µ��Ƅ�(d��ng)һ��(g��)��λ�����Ƶ����Ԯ���λ�ã���һ��(g��)̫ꖵij��䣨һ�죩�����϶����Ƶ�ԥ�Ԯ���λ�á�����(g��)�ճ��䣬�Θ�(bi��o)P�����Ƶ���(f��)�Ԯ���λ�á����߂�(g��)�ճ��䣬�Θ�(bi��o)P�ُ��U�R���е��U������һ��(g��)�ճ������Ƶ�һ��(g��)��λ���S�ճ��䣬���϶��£����Ҷ���(d��ng)�����S�Ԯ��@��(g��)��λ�r(sh��)������30��(g��)�ճ��䣨һ��(g��)����׃�������ڣ���30�졣

����ǰ߅�ᵽ���ҽM�ϵľł�(g��)�Ԯ����ɃɃ��������Ԯ��������Ѓ��ԵČ���(y��ng)س���|(zh��)�෴���������������нM�ϣ����ҽM�υ^(q��)�e�������M�ϵ�������Ҳ���ҽM���(li��n)ϵ���������ɾ����ҽM�����S����β���S�Ԯ������w���У��ȟo����(y��ng)���c��һ��λ�ķ��Բ���㕽ӡ�����������һ��(g��)سλ��׃��Ҏ(gu��)�t���ɞ�һ��(g��)���⡣�@����ʮ�Ե����мܘ�(g��u)�����c���(n��i)ͬ�ĈA�ļȝ�(j��)����㕽ӣ��s��������(g��)��ʮ��׃��Ҏ(gu��)�t����سλ����һλ���@��(g��)���⺬�x��ʲô��

�����҂��J(r��n)���@������(g��)��ʮ�����мܘ�(g��u)��һ��(g��)���c(di��n)��������һ��(g��)���@����ʾ���@��(g��)�������Θ�(bi��o)P�����Ƶ��˵�һ��(g��)��ͬ��������λ�ϵ�ӛ䛣������f���S���c�ȝ�(j��)��㕽Ә�(g��u)��һ��(g��)��ͬ�����@��(g��)��ͬ������һ��(g��)��ʾ�����Ǟ�ӛ��Θ�(bi��o)P�ġ���������������ӛ䛵����ã���(d��ng)�Θ�(bi��o)P�^�m(x��)�Ƅ�(d��ng)�������DZ�ʾ��ͬ����δ��ӛ䛡�

��������Θ�(bi��o)P���Ƶ��S�Ԯ���λ�c�ȝ�(j��)����㕽ӕr(sh��)��ͬ�r(sh��)����(d��ng)λ�����(n��i)ͬ�ĈA��(n��i)�����ԣ�����ĈA��(n��i)���Ƶ��S�^����֮�g��̩��֮�µ�ȱλ��������λ����λ���ϣ����ڶ���(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���Θ�(bi��o)P����λ�ͱ�ӛ�������λ30��(g��)�ճ��䣨һ��(g��)����׃�����ڣ�����������һλ��

�����Θ�(bi��o)P�^�m(x��)��һ��(g��)�ճ�������һ��(g��)��λ���ڶ���(g��)30��(g��)�ճ������Ƶ��������M���M�������Ե�λ���ϣ����Ԯ���̎��λ���c�S�Ԯ���ͬ���c��һ��λδ��(j��)����㕽ӡ��@�Dz����c�S�Ԯ��c�ȝ�(j��)�Ԯ���㕽���ͬ�ӵĺ��x�����أ��҂���ǰ����Ǭ�Ԯ������(n��i)ͬ�ĈA����һλ���Ƶ������c��у���֮�g���o��֮�µĿ�λ����λ�ϡ���ӛ��Θ�(bi��o)P�ĵڶ���(g��)30��(g��)�ճ��䣨һ��(g��)����׃�����ڣ���

��������@��(g��)ģ�ͳ������Θ�(bi��o)P����ʮ�Ԯ����мܘ�(g��u)�зքe�c�S�Ԯ��ȝ�(j��)�Ԯ���㕽�̎���|���Σ����Ԯ������^�ԡ��x�ԡ����ԡ����ԡ��U�Ԙ�(g��u)�ɵľC�e(cu��)�A��ʽ�ϣ������(n��i)��һ��(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���������Ƶ��c���Բ��еĵ��߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)������λ���Ρ�Ǭ�Ԯ�Ҳͬ�����������Σ�Ҳ�c���Ԯ������ڵ��߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�����D17��

�D17

�������ˣ�30��(g��)�ճ��䣨һ��(g��)����׃�����ڣ����Θ�(bi��o)P�Ą��Ԯ���λ�ã��Ƶ��S���c�ȝ�(j��)����㕽�̎������������һλӛ�������һ��(g��)30��(g��)�ճ��䣨һ��(g��)����׃�����ڣ����Θ�(bi��o)P�ĉ��Ԯ���λ���Ƶ������cδ��(j��)����㕽�̎����Ǭ������һ��(g��)��λӛ�������(d��ng)��Ǭ���Զ��Ƶ����߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)���Θ�(bi��o)PҲ�ص���ʼ�Ą��Ԯ��ϣ���Ǭ����ӛ����Θ�(bi��o)P��ʮ���ν�(j��ng)�^�ɂ�(g��)㕽�̎��

�����Θ�(bi��o)P����ʮ�����мܘ�(g��u)��λ360�Σ���Ǭ�ɂ�(g��)�Ԯ�������12�Σ�ÿ����30��(g��)�ճ��䡣��һ��(g��)����׃�����ڣ�

����360��һ�꣬12��(g��)����׃�����ڣ�ÿ��(g��)����׃������30�졣�@������һ��(g��)����(qi��ng)�ĽY(ji��)Փ��

�����@���҂����y�������]���Θ�(bi��o)P������(g��)�ܘ�(g��u)����һ��(g��)�o���x�����֡��]���c�Θ�(bi��o)P���B��(d��ng)�P(gu��n)ϵ��Ǭ�����Ե��O(sh��)�á��S���c�ȝ�(j��)����㕽ӣ������cδ��(j��)����㕽ӵ��O(sh��)�ã�Ҳ�Ǻ��o���x��ֻ���@���ߵĻ���(d��ng)����ʹ��ʮ�������мܘ�(g��u)����ӛ䛹��ܡ�

�ġ���ʮ�������мܘ�(g��u)�c�v��

����������ʮ���Ե����мܘ�(g��u)���Θ�(bi��o)P���Ƅ�(d��ng)�����Լo(j��)�r(sh��)��߀�����f�����c�v�����P(gu��n)ϵ��

�����Ŵ��v��������(g��)Ҫ�c(di��n)��

������һ�ǣ������c����?x��)r�̵Ĵ_����

��������ǣ��{(di��o)���ؚw���cꎚv��IJ��

���������ǣ��ƶ��c�r(n��ng)�I(y��)���a(ch��n)���P(gu��n)�Ĺ�(ji��)�⡣

���������f���@����(g��)Ҫ�c(di��n)�c��ʮ�������мܘ�(g��u)���P(gu��n)ϵ���҂����O(sh��)Ӌ(j��)�ĸ߱�ͶӰģ����һ��(g��)�D(zhu��n)�Q��

������1��������(bi��o)ϵ�Ŀv������(bi��o)�SY�{(di��o)������λ�����x�ϵ��������Ϸ���������(f��)�����{(di��o)���ϱ����羀�ϣ����Ԯ������������v������(bi��o)�S�D(zhu��n)�Q�����羀��

������2��������(bi��o)ϵ�ęM������(bi��o)�SX�{(di��o)������λ�����x�ϵ����|�����������ԓp̩���{(di��o)���|������Ļ���(zh��n)���ϣ��p�Ԯ�������������

������3����ԭ����ԭ�c(di��n)�Ą��ԗUL���D(zhu��n)�Q�ɿɜy��Ӱ�߶ȵĸ߱�����������ŷQ���˳����¡���

���������@����(g��)�D(zhu��n)�Q��ԭֱ������(bi��o)ϵ�����x�ėl���Ͳ������ˡ�

������ʣ�ľ�����ʮ���Ԯ����߂�(g��)ͬ�ĈA��(n��i)�ķֲ����c�������㽛(j��ng)���еġ��ߺ����g������ơ�����Ȧ�Ƕ����յ������(n��i)�������յ������g�鴺����յ���

�������@��(g��)ģ�́�ģ�M�ɵ����D(zhu��n)������̫ꖵ�λ��׃������������Ӱ�߶ȵ�׃����

�����҂�֪����һ��֮��������Ӱ���L��һ�죬���Ƕ������죨���˷Q����������������Ӱ��̵�һ������������죨���˷Q�ձ�������

���������ð˳�֮�£��˳߸ߗU���y������r(sh��)�̣����������죬��Ӱ�L�ȡ������L�˳ߣ�����֮����һ�����硱�������������죬������Ӱ�L���������羀�ϣ������°˳ߣ�����һ��������硣��

������������������r(sh��)�̣���Ӱ�L�̵��@��׃�������@��ֱ�^�ķ�ӳ�ڸ߱�ͶӰģ�͡��˳������ڄ���(f��)�е�����(g��)�Ԯ�����������ϡ�

�����������죬����r(sh��)����ӰͶ���ڄ���(f��)���϶ˣ�λ�ڵ��߂�(g��)ͬ�ĈA�Ą��Ԯ����L�̾��l�ϣ���سλ����

�����������죬����r(sh��)����ӰͶ���ڄ���(f��)���¶ˣ�λ�ڵڶ���(g��)ͬ�ĈA�ď�(f��)�Ԯ����L�̾��l�ϣ���سλ����

�����˕r(sh��)�Θ�(bi��o)P���ڵ�λ�ã�����Ǭ�������ڵ�λ�ã�����ʾ�ľ��Ƕ����ջ������Օr(sh��)���ˡ�

�����҂��ڵڶ����������׃�ԈD����Ų�ơ��@����?y��n)飺���^�y�ĽǶȿ�����������ǰ����죬������Ӱ�L�̵�׃���������@���ø߱����ε��^�y��Ӱ�L�ȵ�׃���������ڵ��߂�(g��)ͬ�ĈA����(f��)�Ѓɂ�(c��)��һ��(g��)ɢ������(hu��)�l(f��)��һ�����յ��`���׃�ԈDŲ�ƣ�ʹ����(f��)�еĄ��Ԯ���(d��)�ӵ��߂�(g��)ͬ�ĈA�ĸ�λ����(d��)����ռ��(j��)���羀�����ʾ������Ӱ���L�ĕr(sh��)�̣����o���^�y�ճ��r(sh��)�̣��҂�����һ�����f���^�y�ճ��r(sh��)�̷�����ʹ�ã����ɴ˜�(zh��n)�_�ش_������?x��)r�̡�

�����������գ�������Ӱֻ��Ͷ�����߂�(g��)ͬ�ĈA���gһ��(g��)�A���µķ�����(n��i)�����������쵽���ϵĈA�����������׃�ԈD�γ��˵���һ��(g��)�հׅ^(q��)���������Ԯ����L�̾��l����س����ʾ����Ӱ��׃����

���������@�ɂ�(g��)�����ԭ��ͬ�Q���҂����O(sh��)Ӌ(j��)����ʮ�������мܘ�(g��u)�������ԡ�

�����@������Փ�ϵ��Ɯy���������Ɍ�(sh��)�H�^�y��(j��ng)�(y��n)���Y(ji��)�����Ŀ��^Ҫ����ʮ����ȫ�����мܘ�(g��u)���ǺϺ����^Ҫ��ĵ��w�F(xi��n)���������^�ܔ�Įa(ch��n)�

������������c

����һ��(g��)�ؚw����365? 1/4�죬������ʮ���Լo(j��)���ꎚv��s��360�죬�@����֮�g��������e���o����(hu��)��Ɍ�(sh��)�H���׃���cӛ�֮�g�Ļ�y���@����Ҫ���c���{(di��o)����

�����F(xi��n)�����Űl(f��)�F(xi��n)�����ǧ����ǰ������ӛ�dֻ�Кqĩ���c�����o�q�����c��

������ʮ����ȫ�����мܘ�(g��u)�Ѓɂ�(g��)������㕽��c(di��n)��һ��(g��)���S�Ԯ��c�ȝ�(j��)�Ե�㕽��c(di��n)���҂��f�����c����(d��ng)������λ�o(j��)�����P(gu��n)����һ��(g��)�������cδ��(j��)�Ե�㕽��c(di��n)��Ҳ�c����(d��ng)Ǭ�Լo(j��)�����P(gu��n)��ǰһ��(g��)㕽��c(di��n)λ�ښq�У���һ��(g��)㕽��c(di��n)�tλ�ښqĩ�������ƶ��߂��^�y��ӛ䛶������ճ��r(sh��)�̣���������Ӱ���L��������Ҳͬ�r(sh��)�߂����Θ�(bi��o)P��λ������λ������Ǭ���Զ����Ƶ����߂�(g��)ͬ�ĈA�r(sh��)�����Θ�(bi��o)P�ٻ��Ƶ��M���е��M��λ���؏�(f��)�傀(g��)�������ƣ�ʹ�ؚw���cꎚv�����Ǻϵ��k�����@���ǚqĩ���c�����@ֻ��һ��(g��)���O(sh��)����?y��n)���O(sh��)��ǧ����ǰ�ĹŴ�������ʹ����ʮ���Ԯ����мܘ�(g��u)���o(j��)�r(sh��)��Ԓ�������L��ʹ�ö�δ�a(ch��n)����y���t�϶�����ԭ��ģ����c���qĩ���c��Ψһ���Կ��]���k�������@ֻ�ǂ�(g��)���롣

������������(ji��)��

������������ʮ�������мܘ�(g��u)�ϣ��܉��(zh��n)�_���^�y��������Ӱ�L�ȵ�׃�����^�y�ճ��r(sh��)�̣��_���@�ɂ�(g��)��(ji��)���ǟoӹ���ɵġ�

������ͬ�ӵķ�ʽ�^�y��ӛ�������Ӱ�ږ|�������ړp��(ji��)�����ϵ���Ӱ׃���_�����ֺ���ֵĜ�(zh��n)�_�r(sh��)��Ҳ��������µġ�

�������������������֡�������鷴ӳ�����ġ���������׃���c�r(n��ng)�I(y��)���a(ch��n)�P(gu��n)ϵ�Ĺ�(ji��)��ͱ��_���������@�Ă�(g��)��(ji��)��������ʮ�������ң��ʹ��´_����ʮ����(g��)��(ji��)���ˡ�

�����C����������ʮ���Ԯ������мܘ�(g��u)�w�F(xi��n)�v�����ܣ��M(j��n)���f�������c�Κv���r(sh��)���������Ԯ���v�ļ��O(sh��)�����˳�ֵ����ɡ�

��������(j��)���ſƌW(xu��)��ԭ�t����ʷ�Ŀ��C��(y��ng)��ʷ�ϵ�����ӛ�d�Ϳ��Űl(f��)��?q��)��ﻥ��ӡ�C����ʮ�Ă�(g��)�Ԯ�߀�������J(r��n)����һ�N���֣��֟o���Űl(f��)��?y��n)����ṩֱ���C��(j��)֧�֡��@�͞���ʮ���Ԯ����мܘ�(g��u)�ǚv���ļ��O(sh��)����һ��(g��)���Ć�̖(h��o)��

�����ܷ��ҵ�һ��(g��)�g�ӵĿ��Űl(f��)���C��(j��)���ṩ֧���أ�

�塢��(f��)ԭһ���Ŵ��^���_(t��i)

������(j��)2004�꡶���š��s־�������ϵ��d�ġ�2003��l(f��)��(b��o)����B��

����2003����ɽ��ʡ��ڿh�����(zh��n)�����l(f��)����һ�������zַ���@��(g��)�����zַλ��ǰ�ڰl(f��)���_�J(r��n)�njm����ꡢ�ڏR���lj��zַ����ǵ������c(di��n)�Ԗ|�����ϸ�620����̎���������ڴ�ǵ��������У���|�Ϸ���ӳ�һ��(g��)���A�ν�����������ַ�������_(t��i)о�ͺ����_(t��i)���M�ɣ������A�έh(hu��n)���Ͱ�A���_(t��i)��������

��������Ȧ�����������A�İ돽��25�ף����L38�ף�����1.5-2�ס��ڶ������������A��22�ף����L40�ף�����1-1.5�ס���(n��i)Ȧ�������돽12�ף����L25�ף��ʴ��h(hu��n)�Σ�����1.1�ס������_(t��i)������0.4�ס�

�����ڵ������_(t��i)��ƽ���ϣ��ں������c�_(t��i)о֮�g�����_(t��i)о10.5��̎������һ�ź��������@���ɺ������M�ɵĈA�����L�s19.5�ס��������c������֮�g�����0.2~0.8�ס���������ƽ���Π������L���Σ���(g��)�e�����Σ������λ�ƽ����߅�Σ��L����1.3�����ң�����1�����ң��������s2.7�ס��@һ�ź���������13��(g��)������������֮�g�ĪM�p���ȣ�ƽ����12~20���ף� �@Щ�����g�ĪM�p���������A�ĵķ���

�����ڵ����������_(t��i)о�в��l(f��)�F(xi��n)���^�y�c(di��n)�ĺ�����(bi��o)־���@��(g��)��(bi��o)־�����ĵ�ͬ�ĈA����(n��i)Ȧ�����ӵ�ֱ��25���ף���Ȧͬ�ĈA��ֱ����42���ף���Ȧֱ���s��86���ף���Ȧͬ�ĈAֱ���s145���ס�

������(j��ng)̼ʮ�Ĝy�꣬�y���ĽY(ji��)�����@��(g��)����ƽ�_(t��i)��ʼ��������4100��4000�ꡣ�������(zh��n)�����Ļ��r(sh��)�ڵĽ������������(zh��n)�����Ļ���s���4300��4100��֮�g�����Ԕඨ�@һ�zַ��(d��ng)���Ĵ���ǰ�����������Ļ��ķ�������������̎�ڈ�˴�r(sh��)�����������@��(g��)�(zh��n)���Ɣ࣬�@��(g��)�zַ�c�����P(gu��n)�����D(zhu��n)����ꐾý��Ї����Ĵ�l(f��)�F(xi��n)����

������2003����2005���ԁ������Ź����߲���l(f��)����̽����ģ�M�^�y�����Դ_��������һ��(g��)�^�y�����c(di��n)��13��(g��)�����������g�M��12�l�M�p��

����Ԕ��(x��)���^�yӛ䛿��Դ_������������(sh��)��2�l�M�p�п������ճ��������ڶ����ճ��r(sh��)��2003��12��22�գ����ڴ����ǰ��2003��3��18�պ�9��25�գ�ͨ�^���ߗl�M�p�������ճ����������գ�6��21�գ�ͨ�^��12�l�M�p�ֿ������ճ���

����ͨ�^�^�y�c(di��n)�ں�����֮�g�^�쵽���ճ��r(sh��)����һ��(g��)�ض��r(sh��)�̣����ŌW(xu��)�Һ��������������(zh��n)�^���zַ�������c(di��n)�C����һ�Ƕ����^�y�M�p�İl(f��)�F(xi��n)��������һ����^�y�c(di��n)���^ȥ��̫ꖄ��Ï�2̖(h��o)�M�pͨ�^���c����(y��ng)��ɽ�^���У��@��������һ����ɺϣ����������^�y�M�p�İl(f��)�F(xi��n)��������һ�죬̫ꖄ��Ï�12̖(h��o)�M�p���c����(y��ng)��ɽ�����У�ͬ��Ҳ�����C��(sh��)�������^�y�Ĺ��ܣ������ǖ|7̖(h��o)�M�p�鴺����^�y�p�İl(f��)�F(xi��n)���������^�y�c(di��n)�İl(f��)�F(xi��n)���@��������(sh��)���C��(sh��)��ԓ�z�E�����ČW(xu��)�^�y���ܡ�

�������ŌW(xu��)�ҵĽY(ji��)Փ�o�������_�ġ���Ҳ����һ��(g��)�Ɇ�����Ȼ�����(zh��n)���^���_(t��i)�zַ�����l(f��)�����ʮ�Ă�(g��)�����������˵�2�l����7�l����12�l�M�p�ܿ�������������֡������ճ��r(sh��)���⣬����ĺ������ĪM�p�c�����^�y�o�P(gu��n)��߀�Ѓɂ�(g��)���B�ĺ��������o�M�p���ڣ����Ҳ���J(r��n)�鲻�������Ěv���Ĺ��ܣ�ֻ�������Ե����x�������J(r��n)���@Щ�o���Ěv�����ܵĺ������Ǵ�����(ji��)�⡣

�������������˺��Ά

����ԇ��һ�£���ͨ�^�������������ں�����֮�g�M�p�^�y������������������ճ��r(sh��)�̣��M(j��n)���_���@�ׂ�(g��)��(ji��)���4000����ǰ���¹Ŵ����˂�����ȻҪ��һ�굽�^��365���У�ÿ���糿��Ҫ����վ���^�y�c(di��n)�ϣ��Ã���ȥ�������ďĺ������M�p��ȥ�ȴ��ճ��r(sh��)�̆�҂��F(xi��n)��������12��22���糿�ĵڶ��l�M�p�п����ճ�������˴_��12��22���@���Ƕ����ա�����ǧ��ǰ�Ĺ����ڿ����M�p�ճ��r(sh��)�̕r(sh��)��������ô֪���@����12��22���أ��Dz������^���_(t��i)֮��߀������һ��(g��)ӛ䛕r(sh��)�g��ϵ�y(t��ng)�أ��ɴ����l(f��)����һ��(g��)�Ɇ����@���ǿ��ŽY(ji��)Փ�c��������㣡�

�����@��(g��)�����ǣ�����ƌW(xu��)���^�y��ӛ��Ǻ϶���һ�ġ�

�����]��ӛ䛵��^�y�͛]���^�y��ӛ䛶���ͬ�Ӳ���˼�h�ġ�

�����@Ҳ���DZ��ĵĸ��������c(di��n)����Փ������(j��)��

����Ҫ�����c��������㣣�Ҫ���������IJ�����һ��(g��)�����Ľ�ጣ�����Ҫ���a(b��)����(g��)�^�y�^��ȱʧӛ䛭h(hu��n)��(ji��)��ʹ�^�y��ӛ��ڞ�һ�w��

���������(zh��n)���^���_(t��i)�zַ�ď�(f��)ԭ���������գ�ꖹⲻ�H�����ͨ�^�������ĪM�p���յ�վ�����^�y�c(di��n)�ϵ��^�y�ߵ��۾������Ҳ���^�y����վ���Ę�(bi��o)־�c(di��n)��ԭ�c(di��n)�������Ą��ԗUL���˳�֮�£���Ͷ�䵽�������γ��Ƅ�(d��ng)���ģ��l(f��)���L��׃��������Ӱ�F(xi��n)������Փ�ġ���������Ϸֲ������ǿ���ֱ�^���F(xi��n)�@�N׃�������̶�����ʽ�����L�̾��l����ô���������������֣���֕r(sh��)���@����׃����Ӱ���c�������M�p�^�y�����ճ��r(sh��)����Y(ji��)�ϣ����Θ�(bi��o)P���ƣ������ԣ�Ǭ���B��(d��ng)��ͬ�_����ӛ䛣������_(d��)����(zh��n)�_�o�`�������ղ�����ʹ�����ڈ����˶���ͬ���ܵ��ĕr(sh��)�̡�

��������҂���Փ�ĸ����c(di��n)�������ɵ�Ԓ���҂�����������������(j��)�������(zh��n)���^���_(t��i)�zַ�F(xi��n)�ڵİl(f��)��^(q��)����ֻ��������(g��)�^���_(t��i)��һ���֡���߀��(y��ng)ԓ���c֮������(y��ng)����һ���֡�����(y��ng)ԓ��һ��(g��)�����ĈA�����˷�ͶӰ�^(q��)֮�⣬��һ��(g��)�s��270������΅^(q��)�����@��(g��)���΅^(q��)�ֲ����܉�ӛ䛲����F(xi��n)���������������֡���֕r(sh��)�̵���Ӱ���@׃���Ę�(bi��o)־����Щ���J(r��n)���c���Ěv���o�P(gu��n)�ĺ����������ܾ������@�Ę�(bi��o)־��һ���֡�����U(ku��)��������������(g��u)�ɵİ����A�έh(hu��n)���ķ������Ǿ��ǿ�����һ��(g��)��ġ��ߺ����g�����С�Ҳ������ʮ���Ԯ���ȫ�����мܘ�(g��u)��

�����������C��Ԫ���������ČW(xu��)�ҹ��ؾ���˾��O(ji��n)�������ɸߵ�ľ�Ƹ߱�����ʹ�þ����y������?x��)r�̣��������ڵ�����·�����������ɸߵĸ߱���ͬ���þ����y���˶�����?x��)r�̣��ɴ�������ǧ�꣬�����(zh��n)���^���_(t��i)���^�y�ߑ�(y��ng)ԓ�ǹ��ؾ�������·�����(q��)��

�������ؾ�������·�y���Ķ���?x��)r���c��Փֵʮ�ֽӽ����Ǯ�(d��ng)�r(sh��)��������ˮƽ���҂������������岻�ѡ�����������?n��i)�ǧ��������?zh��n)���^���_(t��i)���^�y�����_(d��)����ˮƽ���Ǹ����˚J��������Ժ��

������ǧ����ǰ�����ڷ�ˮ������A������������������ڮ�(d��ng)�r(sh��)����ƌW(xu��)����ǰ�У��@�ǟoӹ���ɵġ�

�����������g���С����������ꡱ�Ă��y(t��ng)������?x��)r����һ��(g��)¡�ض��f��(y��n)�ĕr(sh��)�̡���������4000����ǰ��һ�죬�����(zh��n)���^���_(t��i)���ܾۼ�����ǧ���f��ɫ�����C�µ����ˡ������Ԍ��n��ľ���ȴ��@��(g��)��ʥ�r(sh��)�̵ĵ�������(d��ng)����ꖹ⌦�ߴ�߱���ͶӰ���������Ƶ�䁼��ڵ�������ʮ���Ԅ��Ԯ����϶˵��L�̾��l�ϵĕr(sh��)�̣����˾���˂����棺����?x��)r�̵ĵ������˂��g��ȸ�S����һ���S�T�Ĺ���(sh��)��I(xi��n)�������ϣ��cף�^ȥһ����ի@�����������n����һ���(hu��)�и��õ��ճɡ��@�DŽڄ�(d��ng)�߂���ͬ�Ĺ�(ji��)�ա�

���������@����Ɍ���ǧ��ǰ���A�����������M�o�ľ��⡣

�������գ���ǧ��ǰ�A�����������

�������գ���ǧ��ǰ�A������Ěvʷ��

��������f�Ű����������Ƿ��ς�����ȥ��������µĚvʷ�z�E�������F(xi��n)�ˌ������Ŀ֑�������

�����������(zh��n)���^���_(t��i)�������Լo(j��)�r(sh��)�Դ_���r(n��ng)�r(sh��)׃�����t�����ߞ����m(x��)�����������Ěvʷ�z�E�������F(xi��n)�������ߌ�δ�������ĺ�������

���������(zh��n)���^���_(t��i)�zַ���҂����徫��Դ�^���������������x�����ڹŰ�����������

�������ˣ�����ʮ�������мܘ�(g��u)���O(sh��)��ͽY(ji��)���ˡ��Ƿ��C�����и���(j��)�ģ�߀�ڃɿ�֮�g�������(zh��n)���^���_(t��i)�ď�(f��)ԭ�Ǽ���Մ�����D�����I(y��)�����鿼�ŌW(xu��)�����ČW(xu��)���T��h���f���S������Ԓ��

�������ڡ���(j��ng)���c��ʮ���Ե��P(gu��n)ϵ������һ��(g��)�о����������ڱ����漰���M�����f����

������ʮ���Ԯ��ܷ��ƽ��������ʷ��һ��(g��)��ʯ���ڷ�̖(h��o)�W(xu��)�����x�����ă�(n��i)����ʲô��Ҳ�S���ăH�Ǵ�ȥ��ʯ�ϵ�һ��ɳ����

�������ĵ�������Ȼ�ƌW(xu��)ʷ�����ČW(xu��)�����ŌW(xu��)�����ס��W(xu��)��W(xu��)�ߵ��о��ɹ����e��ꐾý������������������������ڴ�һ�����x��

2008��6��

�l(f��)�����ڣ�2009-05-13