|

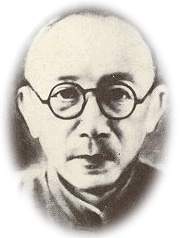

資產階級民主革命家、教育家、學者、詩人。原名道凝,改名和,號君武。桂林人。幼苦學,及長入廣西體用學堂。1900年赴新加坡見康有為,銜命回廣西策應唐才常起義。1901年自費赴日本讀書,為廣西第一個留學生。初與梁啟超辦《新民從報》,旋追隨孫中山革命。1902年與章太炎等在東京發起"支那亡國二百十二周年紀念會"。1903年入日本

就都大學學應用化學。 資產階級民主革命家、教育家、學者、詩人。原名道凝,改名和,號君武。桂林人。幼苦學,及長入廣西體用學堂。1900年赴新加坡見康有為,銜命回廣西策應唐才常起義。1901年自費赴日本讀書,為廣西第一個留學生。初與梁啟超辦《新民從報》,旋追隨孫中山革命。1902年與章太炎等在東京發起"支那亡國二百十二周年紀念會"。1903年入日本

就都大學學應用化學。

1905年中國同盟會成立,為首批盟員,參加起草同盟會章程,被選為執行部書記長。1906年回上海創辦中國公學。1907年赴德國入柏林工業大學,獲工學博士學位。辛亥革命前夕回國,值上海起義,出任《民立報》主筆,呼號革命。旋被推為江蘇省代表,出席獨立各省都督府代表聯合會,創建中華民國,推選孫中山任臨時大總統,參與起草《中華民國臨時政府組織大綱》。民國始元,任南京臨時政府實業部次長和臨時參議院參議員,參與起草《中華民國臨時約法》。二次革命失敗后再赴德國入柏林農科大學。1916年回國,次年隨孫中山南下護法,任軍政府交通部部長及廣州石井兵工廠部工程師,1921年任非常大總統府秘書長,隨軍入桂討陸,7月任廣西省長。次年被迫撤退,從此轉入學界。1924年任上海大夏大學校長。1925年任北京工業大學校長。

1926年1月任北京政府司法總長。1928年回廣西創辦廣西大學,任校長。1932年兼任兩廣硫酸廠廠長。1937年抗戰爆發,任最高國防會議參議及第一屆國民參政會參政員。1939年復任廣西大學校長,次年病逝于任上。生平譯著甚豐,主要有:《物種起源》、《達爾文》、《民約論》、《彌勒約翰之說》、《賦稅論》、《唯心派鉅子黑智兒之學說》、《代數學》、《礦物學》等書。

|

![]() mailto:web@guoxue.com

mailto:web@guoxue.com![]() 010-68900123

010-68900123