劉薩訶[1]和尚,本是一個湮沒在僧傳中的南北朝時期的小小高僧,從上個世紀七十年代起,敦煌相關文物和文獻的發現引發了國內外學術界對他的關注。盡管關注的熱點聚焦在劉薩訶和敦煌莫高窟的關系上,但在梳理相關材料的過程中,還是可以發現一些巨大的隱秘,使這個和尚閃爍出一種卓然不群的光輝。

雖然這位活動在四世紀下半葉到五世紀初的劉薩訶和尚確有其人,但各種文獻、文物所反映出的他的“事跡”卻大多是充滿了神秘靈異色彩的不斷地增殖繁衍的“傳說”的碎片。在這些碎片中,可以隱約看到一個凡夫俗子逐漸被演化成神佛。這個原本目不識丁的稽胡族下級軍吏,三十歲時巡游地獄的偶發事件改變了他的人生軌跡,由一個殺生為業的罪人變成了一個精勤福業的游方僧人。[2]他去江東尋覓禮拜阿育王塔、阿育王像的傳說給江南佛教界留下了深刻的印象,由一個普通僧人而名列寶唱的《名僧傳》和慧皎的《高僧傳》。同時,隨著他在稽胡人聚居地(今天晉陜交界的黃河兩岸)的傳教事業的發展,主要得益于他那神奇的巫術和預言能力,劉薩訶成為稽胡族的民族神,被視為觀音化身、“蘇合圣”、“劉師佛”。[3]到了六世紀二十年代,在河西走廊的番禾(今甘肅永昌)出現了著名的能預測興衰治亂的番禾瑞像[4],而劉薩訶就是番禾瑞像的預言人,隨著番禾瑞像影響的不斷增加,劉薩訶的名氣也達到頂峰,從而成為北朝直至隋唐西北地區的一個強有影響的神靈。從現今發現的敦煌莫高窟中的相關的資料來看,劉薩訶的神奇傳說在敦煌一帶不斷衍生,歸義軍時期又掀起了一個崇拜番禾瑞像和劉薩訶的高潮。

如果僅就神秘靈異這一點將劉薩訶視為佛圖澄、杯度之流的神異僧,那無疑是把問題簡單化了。因為除了神秘靈異,他至少還有這樣幾個值得重視的特點:第一,劉薩訶是由一個稽胡族的凡夫俗子的身份而成佛的,他的民間出身不帶有任何異域的、神秘的色彩;第二,劉薩訶傳說綿亙在東晉到唐五代漫長的歷史時間里,集中在晉陜交界處黃河兩岸的稽胡聚居地和河西走廊一帶的多民族聚居地;第三,劉薩訶是一個來自民間的神,雖然受到知識階層的雅文化和統治階級的權力文化的不斷規約,他的傳說總體上仍呈現出一種民間本色。因此,可以說,劉薩訶傳說所展示的由凡而圣、不斷神化的過程典型地折射出公元四世紀到十世紀民眾的佛教信仰。

佛教入華后,與知識階層的雅文化和統治階級的權力文化相融合,關于此點,不僅史不絕書,且學術界之研究亦已達到相當的水平;但佛教在民間的傳播和發展卻是佛教史研究上一個眾所周知的缺憾。也許,劉薩訶這個身份、地位都很特殊的“高僧”可以稍稍彌補這一缺憾。本文正是想通過劉薩訶傳說的解讀,展現佛教入華后在民間傳播的一個側面,從而對民間佛教信仰的原始狀況和傳播方式做一點探討。

一、民間造神運動:胡師佛、番禾瑞像

最能引起我們興趣的是:一個犯了殺生大罪的凡夫是如何成為神佛的?是一種怎樣的信仰力量推動當時的民眾創造出這樣一個神明來呢?而這樣一個神明又是如何能長久地存留于民眾的信仰之中?

殘存的史料表明,作為神的劉薩訶具有兩種最重要的身份:一是稽胡族的民族神,二是西北地區的地方神。下文即從考察這兩種身份入手,對于民間如何創造劉薩訶這一神佛做一番具體了解。

(一)胡師佛

唐初,道宣歷游關表,親自在稽胡聚居的慈、隰、嵐、石、丹、延、綏、銀八州做考察,看到了劉薩訶以民族神的身份被當地民眾崇拜信仰的盛況:“故今彼俗,村村佛堂,無不立像,名‘胡師佛’也。”[5]

據《周書·稽胡傳》的記載,稽胡族是一個經濟文化上相對落后的民族。其社會組織形式為部落制,且部落之間聯系松弛,不可能發展成一個有統一政權的強大民族。其社會經濟應為半牧半農。作為稽胡的一員,劉薩訶大約出生在晉穆帝永和元年(345年)稍前,他“目不識字,為人兇頑,勇健多力,樂行獵射”。[6]在三十一歲時(那時稽胡處于苻秦統治之下)經歷了人生中奇異的轉折——因為殺鹿被勾入冥界,在地獄中接受觀音的訓導、皈依佛法而得以還陽。從后來《冥祥記》、《高僧傳》等著述記錄或轉述這個傳說來看,它流傳的范圍相當廣,而且影響也很大。地獄將其極端的恐怖呈現在這些兇頑勇健的稽胡人面前,使這些在戰場上無比勇敢的稽胡人恐懼了;而觀音又為這些犯殺生大戒的人指出一條生路——皈依佛。這個異常完美地將當時流行的地獄信仰和觀音信仰結合在一起的冥游事件,不僅改變了劉薩訶的命運,為其日后成佛提供了一個極好的起點。劉薩訶還陽后出家為僧,按照觀音訓導開始了他的禮拜圣跡的云游生涯。后來他又回到家鄉,大約在四世紀末到五世紀初、也就是十六國末期和北魏初期,他在稽胡中展開傳教活動。宋樂史《太平寰宇記》卷三五載劉薩訶曾于云巖坐禪:“云巖縣……廢可野寺,在縣北一十五里,故老相傳,劉薩何坐禪處。稽胡呼堡為‘可野’。四面懸絕,惟北面一面通人焉。”[7]抄寫于十世紀的敦煌本《劉薩訶因緣記》記中提到和尚為赫連驢耳王治病、使其驢耳復為人耳一事,雖然在十六國之一的赫連夏國的相關史籍上根本找不到這樣一位驢耳王,但這個傳說的產生必然是因為劉薩訶在夏國傳教且有一定的影響。而夏國在地理上與稽胡聚居地是相鄰的。以上這些記載表明,劉薩訶生前長時期在稽胡居地及周圍地區傳教,有了相當的影響。各種記載表明,劉薩訶的晚年應是在西行的漫漫長路上度過的,最后,他生命的終點停止在酒泉。可以想見,西行之路必也是傳教之路,因此公元520年出世的番禾瑞像被歸功于劉薩訶太延元年(435年)的預言也就不足為奇。可以說至晚在六世紀初,從稽胡聚居地到河西走廊,劉薩訶已成功地完成了從人到神的轉變,并且形成了相當有影響的劉薩訶信仰。我們想知道劉薩訶何以成為稽胡人和西北各民族信仰中極為重要的神明。換句話來說就是:稽胡與西北各民族出于何種原因創造了胡師佛和番禾瑞像?

在關于劉薩訶所有神異傳說中,最有趣的莫過于“蘇合圣”了:“晝在高塔,為眾說法;夜入繭中,以自沈隱;旦從繭出,初不寧舍。故俗名為蘇何圣。‘蘇何’者,稽胡名繭也。以從繭宿,故以名焉。”“然今諸原皆立土塔,上施柏剎,系以蠶繭,擬達之止也。”[8]道宣的這番記載顯然表明劉薩訶在稽胡八州之地是備受供奉的蠶神。蠶桑起源于中國,素來農桑并舉,蠶桑業一直都是傳統農耕社會重要的經濟支柱,起著衣被天下的重要作用,由此也不斷產生了各式各樣的蠶神——官方的、民間的、道教化的乃至佛教化的蠶神。相對而言,唐代以前佛教化蠶神的資料較少,僅劉薩訶“蘇合圣”一例。直至沙門智炬(或作慧炬)撰于貞元十七年(801)的《寶林傳》中記載了那個著名的受蠶馬神話影響而發展出的馬鳴菩薩化蠶的傳說。這大約有兩方面的原因:一是在佛教傳入之前已有官方的、民間的、道教的原有蠶神。二是原有佛教諸神譜系中不僅沒有蠶神,而且養蠶、著蠶衣還觸犯了佛教的殺生禁忌。但是,為什么能在稽胡居地較早地產生出“蘇合圣”這么一個與蠶馬之說無關的獨特的佛教化的蠶神?五胡十六國時期,活動在中原歷史舞臺上的是北方少數民族,他們一般都是不諳耕織的游牧民族,“荒表茹毛飲血之類、鳥宿禽居之徒”取代了“中夏粒食邑居之民、蠶衣儒步之士”,往往經濟凋敝,民不聊生。這也是元魏入主中原之后,為解決衣食問題、將農桑政策放在極為重要的地位的原因。也許就是在那一時期,稽胡充分認識到耕織的重要性,其農業和紡織業有了一定的發展。而對于這個以山居射獵為主的民族而言,起初并未有自己的蠶神,也沒有蠶馬神話,所以也無需關注新蠶神與舊有蠶神的種種關聯。而且,稽胡人的佛教信仰方式粗獷豪放,佛誕日大會平原時各將酒餅、酣飲戲樂,由此可以推測他們可能沒有禁止養蠶取絲那種嚴格的殺生禁忌。基于上述原因,在稽胡居地,大約在五世紀末的時候,稽胡人掌握了養蠶繅絲技術之后,就產生了他們自己的蠶神——蘇合圣。也許只是歷史的一個偶然——“薩訶”恰恰是“蠶繭”的意思。據《周書·稽胡傳》記載:“其俗土著,亦知種田,地少蠶桑,多麻布。”的確,稽胡居地的自然環境根本不適合種桑養蠶,除了在緯度較低的高原地區可以養蠶之外,大面積的山區是根本不可能養蠶的。那么,蘇合圣為什么會得到八州稽胡的共同供奉呢?我猜想蘇合圣不僅是蠶神,恐怕也是農神。稽胡可能還沒有來得及創造出他們復雜的神佛譜系,就以蠶神來代替農神,蘇合圣在實際上扮演著耕織之神的角色,庇佑著稽胡人的農業經濟。對于居于深山、劫掠為生的稽胡來說,“蘇合圣”之創造,傳達出發展民族經濟文化以求生存發展的深層的一種民族愿望。

在道宣的記載中,胡師佛的塑像被“每年正月輿巡村落,去住自在,不惟人功。欲往彼村,兩人可舉,額文則開,顏色和悅,其村一歲死衰則少;不欲去者,十人不移,額文則合,色貌憂慘,其村一歲必有災障。故俗至今常以為候俗。”“土俗乞愿,萃者不一。”[9]可見胡師佛的主要功能是滿足人們的各種乞愿和預測吉兇。這與劉薩訶后來被視為觀音化身是同一個道理。在王琰《冥祥記》的劉薩訶冥游故事中有觀音訓導這樣一個情節,罪人劉薩訶正是在接受觀音訓導后出家為僧、精勤福業的。當然,觀音訓導這一情節未必是劉薩訶地獄巡游故事的原生情節,它被加入冥游故事反映的是觀音信仰的盛行。在劉薩訶生存活動的時期觀音信仰的弘傳已經遍及南北中國。在那個戰亂頻仍、朝不保夕的動蕩時代里,救苦救難的觀音菩薩是最受歡迎的神明。隨著觀音信仰廣泛、全面地深入人心,觀音越來越成為一個細致入微地福佑著民眾日常生活的方方面面的神。正是因為觀音是這樣一個親切而親近的神,所以就出現了觀音被俗化為普通人這一現象,諸如杯度為聞聲而至的觀音示現,天臺宗第二代祖師慧思(515—577)被禮敬為觀音化身,梁代異僧寶志被認為是十一面菩薩之化身,梁高祖亦被稱為觀音等等。劉薩訶也不例外,他很快從冥游故事中那個被觀音訓導的罪人而搖身變為觀音的化身:“亦以為觀世音者,假形化俗。”又載:“行出肅州酒泉郭西沙礪而卒。形骨小細,狀如葵子,中皆有孔,可以繩連。故今彼俗有災障者,就礪覓之,得之兇亡,不得吉喪。有人覓既不得,就左側觀音像上取之,至夜便失,明旦尋之,還在像手。”[10]劉薩訶由一個消極的接受神諭者變為一個能夠發出命令的積極的神,外來的觀音被置換為本鄉本土的劉薩訶,他承擔著為所有信眾祈福禳災的神圣而功利的使命。

(二)番禾瑞像

劉薩訶傳說和信仰蔓延在稽胡聚居地和西北地區,直至六世紀初河西走廊中部的番禾瑞像的出現將劉薩訶信仰推向頂峰。

這尊出現在河西走廊的瑞像以其能預測興衰治亂而聞名。實際上在南北朝時具有此種功能的瑞像并不少見,諸如揚都長干寺育王瑞像、襄陽檀溪寺道安造金銅彌勒像、東晉穆帝時荊州城北瑞像、蕭齊扶南石像、彭城宋王寺丈八金像、北齊末晉州僧護所造石像、周襄州峴山華嚴寺盧舍那佛像等。它們反映了一個相同的主題:戰亂頻仍的亂世之中對和平治世的渴望。與眾不同的,番禾瑞像從北魏末年出世直到唐五代一直在西北地區發生著重大影響,而不像其它瑞像的影響僅限于易代之際。原因很簡單,不論是稽胡聚居地、還是西北地區的多民族聚居地,長期以來,民族問題一直是一個最為重要的問題。不同民族之間的戰爭和矛盾、各民族同中原王朝之間的戰爭矛盾、以及在這血與火之中的民族融合,這是一幕上演了幾百年的歷史劇。

拿稽胡來說,經濟文化的落后并不影響其成為中國歷史上相當重要的一個民族。稽胡聚居地大致在今天晉陜交界處的黃河兩岸,北起陜西榆林,南至山西吉縣。[11]這樣一個地理位置在當時是邊地與統治中心之間的中間地帶,有著“外以威懷七狄,內以承衛二京”[12]的特殊的軍事政治作用。這個山居民族不僅“種族繁熾”、“延蔓山谷”[13],而且素來強悍勇敢,所謂“稽胡憚果勁健,號為著翅人。”[14]山居、人口眾多、強悍勇敢構成了這一民族長時間存在的原因和理由,從西晉愍帝建興三年(315)[15]到唐憲宗朝[16],稽胡在歷史舞臺上至少活動了五百多年,才徹底完成了民族融合。

由此也就可以理解稽胡人的歷史何以被正史簡化為從晉代到唐初綿延不斷的、由戰爭殺戮構成的邊患。這就是番禾瑞像雖不出現在稽胡居地、但仍選擇了稽胡人的神——劉薩訶作為番禾瑞像的預言者的原因,當然這也是劉薩訶這個神長盛不衰的一個最主要的原因。

綜上所述,作為稽胡和整個西北地區的一個相當重要的神,在劉薩訶的身上折射出一種混沌的、多元的民間信仰狀態。他既是保佑經濟的農神,又是關心日常生活的觀音的化身,也是在民族矛盾尖銳、世亂人苦之時昭示和平安定的平安神。此點在歸義軍時期的敦煌劉薩訶信仰復興時體現得更為具體:劉薩訶成功地預言了莫高窟,成為開窟這種佛事活動的功臣;[17]他的錫杖劃出宕泉,為敦煌帶來涓涓流水;[18]以及戰爭的停止,國家的富強,政治的清明,家族的安康發達,個人和家人今世的幸福,來世升入天國……縱觀劉薩訶信仰的形成過程,可以得出一個結論:劉薩訶這個神之所以被創造出來是基于民眾的需求。祈福禳災的心理祈愿一直是民間各種宗教信仰的主導思潮,魏晉南北朝隋唐時在多民族聚居的西北地區突出地表現為中止階級矛盾和民族矛盾引起來的戰爭和殺戮,發展落后的經濟和文化,劉薩訶的價值恰恰集中地體現在這兩個方面,因此,這個神不僅被創造出來了,而且能夠在漫長的歷史時間和廣闊的歷史空間中發生著持久的影響。

二、劉薩訶信仰的傳播方式

隨著劉薩訶的成佛成神,也就形成民眾對劉薩訶的信仰。因為這種信仰長期存在,它就需要借助一定的形式來存在。或者說,民眾在長期信仰的過程中形成了傳播和表達信仰的一些穩定的形式。我們通常說內容決定形式,用在佛教傳播中可以說信仰狀態決定信仰形式和傳播方式;但是形式也可以反過來影響內容,而且相對內容而言,形式總是穩定的。所以,通過研究傳播方式來研究佛教信仰在民間的傳播不失為一個好辦法。在此我們試圖通過劉薩訶信仰的傳播方式來窺探中古時期佛教在民間傳播的一些規律性的東西。

(一)傳聞

顯而易見,從殘存的記載來看,構成劉薩訶信仰的是充滿了神秘靈異色彩的不斷地增殖繁衍的“傳說”的碎片。如果把這些傳說還原到它們產生之初,可以肯定它們就是各種各樣的在民間流行的“傳聞”。王琰《冥祥記》中的劉薩訶冥游故事依據的就是民間傳聞,當然,魏晉六朝乃至后來所產生的那些被魯迅先生稱之為“釋氏輔教之書”的東西,都是知識階層對民間傳聞的記錄和整理,知識階層之所以會對這些傳聞表現出異樣的興趣,那是因為在對待地獄、報應、救贖等問題上他們與民間佛教信仰具有高度的一致性。如果按照記錄人來分類,那么今存的劉薩訶傳說可以分成三類:

知識階層的記錄:王琰《冥祥記》、寶唱《名僧傳》、慧皎《高僧傳》、

道宣《續高僧傳》、道世《法苑珠林》等。

權力階層記錄:天寶石碑[19]

民間的記錄:敦煌本《劉薩訶因緣記》

不管知識階層和權力階層進行怎樣的修改和規約,劉薩訶傳說還是顯露出民間傳聞的本色來。

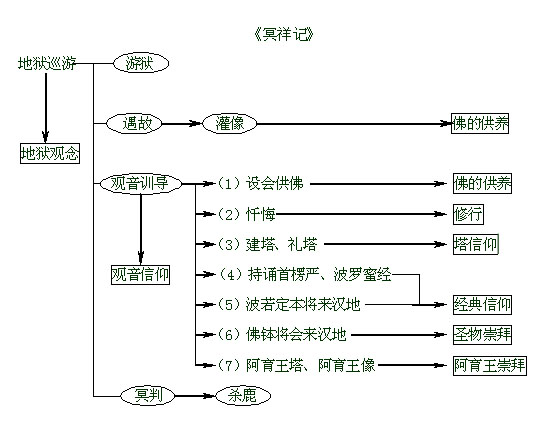

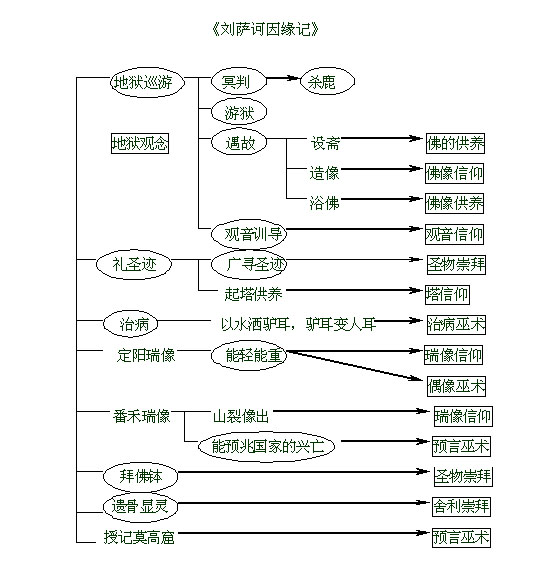

先是因為傳聞的盛行,促成了信仰的形成,而信仰形成之后,又滋生了更多的傳聞。當劉薩訶還是一個凡人時,他的各種傳聞已風行于世,其中最著名的就是地獄巡游和江東禮拜阿育王塔、像。伴隨著他的傳教活動,又產生了諸如為驢耳王治病、定陽瑞像、酒泉遷化等傳聞。很可能在他生前就已被視為神明,由此產生了“蘇合圣”、“胡師佛”、觀音菩薩假形化俗等一系列傳聞。和尚遷化之后,他已經成為一種信仰符號,所以他的傳聞更是不斷地滋生蔓延開來。我們并不準備對各階段的傳聞內容進行分析,我們更注重的是傳聞的形式。如果你對這些傳聞的形式稍加注意的話,就會發現一個有趣的現象:劉薩訶傳聞是由一個個彼此無關亦無序的獨立故事單元拼湊成的,在某一故事單元里,一方面與佛教的某個重要的信仰、觀念以及實踐緊密相關,另一方面連情節的安排都有固定的模式。可以借用民間故事的母題研究,將佛教傳聞的基本信仰單元和情節單元也稱作“母題”。以下就對記述劉薩訶傳說最為豐富的《冥祥記》和《因緣記》進行母題分析。在下圖中圓框表示情節母題,方框表示信仰母題。

通過上面兩個圖表,可以比較清楚地了解劉薩訶傳說是怎樣被組合制造的。佛教傳聞與民間故事的編制有共同之處。民間故事的特性就是把同樣的行為賦予不同的人物,一個母題可以被無數遍復制。佛教傳聞亦是如此,比如《冥祥記》中的地獄巡游故事,部分瑞像故事中的盜寶情節,許多瑞像都具有預測吉兇的功能。同時,多個母題也可以匯聚到一個故事之中,從而組成一個復雜的故事,使這一故事具有多種功能。劉薩訶冥游故事就不僅是一個地獄巡游故事,這個故事中的信仰母題極為豐富,僅觀音訓導的內容就可以視為魏晉南北朝佛教興福事業的綱要。佛教故事與民間故事在母題上的親緣關系很容易理解,佛教入華的初期主要是結合鬼神方術在民間傳播,自然會借助民間故事的形式來進行傳播。《冥祥記》中薩訶冥游故事正是體現了佛教傳聞技巧純熟的制造水平。

這種利用母題制造的佛教傳聞,符合民眾的接受和審美心理,其價值體現在傳教的功能上。透過劉薩訶冥游故事,直接感受到的就是對地獄的恐懼,對觀音的感激,以及一定要禮拜佛的圣物圣跡,一定要設齋、灌像等等。這種把基體的觀念、信仰和修持條例組合成發生在不同人物的身上的傳聞,就取得了化身千億的效果,成為一種雖最為簡易卻最為有效的傳播方式。

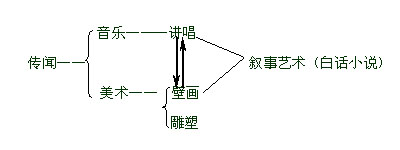

不斷衍生的傳聞以一種零散的、彼此無關亦無序的狀態存在著,當這些口耳相傳的傳聞被整理記錄成文字后(就是佛典翻譯文學之外最早的佛教敘事藝術),也呈現出零散的狀態,它們通常是在一個信仰主題下記事。諸如釋氏輔教之書《冥祥記》、各種觀音《應驗記》之類。其形式特點是信仰主題單一明確,情節模式固定。這種形式顯然是受了佛教傳聞的母題結構形式的影響。后來的佛教類書《法苑珠林》也采用了這種母題結構的形式,當然,這里的“母題”與傳播民間佛教信仰的傳聞“母題”不同,它體現出知識僧侶佛教文化的分類、總結和評價。而僧傳也受到傳聞的影響,畢竟傳聞是僧傳的一個非常重要的材料來源,尤其是劉薩訶這樣的高僧,他的生平事跡缺乏史實而幾乎都是傳聞。不過僧傳是按照一定的目的和標準來選擇傳聞。如慧皎《高僧傳》選擇劉薩訶禮塔拜像之傳聞將之歸入“興福”,而道宣《續高僧傳》則選擇劉薩訶在稽胡和西北地區的巫術行為歸之于“感通”。雖然劉薩訶這類高僧使僧傳這種文體處于史實與傳聞之間的尷尬之中,但在客觀上推動了傳聞敘事藝術的進一步發展。因為僧傳是以人系事并且是按照時間順序記事,它把一個高僧的傳聞匯聚起來了,從而擺脫了以信仰母題記錄傳聞的原始狀態。

雖然僧傳推進了傳聞敘事藝術的發展,但它對于民間的佛教敘事藝術之發展卻未必有多大影響。它畢竟屬于知識階層的雅文化。民間的佛教敘事藝術是在講唱藝術的推動下發展起來的。這將是下文所要討論的一個問題。

(二)講唱

可以想見,佛教傳播在很大程度就是憑借口耳相傳的各種傳聞在民間發生影響的,知識階層和權力階層介入傳聞的整理解讀之后,使民間傳聞受到雅文化與權力文化的規約由社會的下層進入了上層;而傳聞在民間依然沿著自己的軌道運行,一方面是傳聞與信仰的相互促進,另一方面是傳聞與其它傳播方式相結合以發揮更大的影響。

傳聞之外,佛教信仰在民間的傳播方式最重要的還有音樂和美術。先來看音樂。從佛教入華之初,以音聲傳教的形式也隨之入華。在慧皎《高僧傳》中,專列“唱導”一科,所謂“唱導者,蓋以宣唱法理,開導眾心也。”唱導師會根據不同的聽眾來決定宣唱的內容,“若為悠悠凡庶,則須指事造形、直談聞見;若為山民野處,則須近局言辭,陳斥罪目。凡此變態,與事而興。”可見當宣唱的對象是民眾時,宣唱的內容就多是民間傳聞了。較之單純的傳聞,唱導更具有非凡的藝術感染力,“談無常則令心形戰栗,語地獄則使怖淚交零。”[20]由此也就廣為民眾接受并深受民眾喜愛。在現存于敦煌遺書中的俗講、變文中我們看到了佛教民間講唱藝術的成熟形態。值得慶幸的是,敦煌本《劉薩訶因緣記》的存在為我們提供了尋繹劉薩訶傳聞被采入講唱因緣的線索。

《劉薩訶因緣記》篇一共600多字,大致依時間順序排列了地獄巡游、朝圣、治病、番禾瑞像等傳聞,從其顛倒錯亂的敘事順序、極度簡略的敘事風格、樸實無華的敘事語言來看,這決不會出自上層知識分子之手,而是民間文人對民間傳說的記錄和整理。《因緣記》從形式上看不出任何講唱的痕跡,似乎很難將之歸為宣傳佛教的說唱伎藝“說因緣”的底本。但它又為什么被稱為“因緣記”呢?周紹良先生對此作出了一個大膽的假設:“可見為講說之用,否則不必標明為‘因緣記’,亦不必另行錄出,只據書宣講即可。故此等因緣記可見為說因緣之底本。”[21]拿另一類講唱文學變文來說,散文形式的變文也有,如P.2721V《舜子至孝變文》和P.3645《劉家太子變》。荒見泰史對此做過專門的研究。他通過對比《舜子至孝變文》與P.2621《(擬)孝子傳》,認為《舜子至孝變文》是從不同渠道的文本上摘錄、拼接,然后稍作加工而成。至于《劉家太子變》其拼湊抄寫方式類似于《(擬)孝子傳》、《句道興本搜神記》等敦煌類書。荒見泰史的結論是:“這些寫本或摘錄經典,或轉抄類書,并且舍棄了說教色彩濃厚之處,使之更通俗化了。抄錄故事的目的或是為了講唱搜集整理素材,或用于講唱時作為綱要底本,或為參考筆記之用。”[22]那么,再回頭來看《劉薩訶因緣記》,它排列民間流傳的各種劉薩訶傳聞,記事極為簡略,在600多字的篇幅中,冥游就占了400多字,占去了三分之二的篇幅,其它情節都極為簡單,蜻蜓點水式的一掠而過。與其說它是一個故事,不如說它更像一個故事的提綱。但這個故事提綱任意一條的背后都有一些內容豐富、情節曲折的傳聞,毫無疑問這些傳聞是敦煌民眾極為熟悉的,此點可以在莫高窟72窟南壁所繪的“劉薩訶與涼州圣容佛瑞像史跡變”[23]那幅大型壁畫上得到印證。因此,我們認為《劉薩訶因緣記》是講唱因緣文的藍本,極有可能是為了講唱搜集整理素材。如果《因緣記》得到進一步的加工整理,把那些民眾所熟知的豐富曲折的傳聞故事用文字表述出來,那就是一篇粗具規模的白話小說了。

從上文對《劉薩訶因緣記》的分析中,可以看到民間傳聞與講唱藝術相結合,成為一種更有效的傳播方式。同時,講唱這種傳播方式又促進了民間敘事文學的發展,使之成為白話小說的源頭之一。

(三)造像與壁畫

造像這種表達和寄托信仰的方式隨著佛教信仰的入華而傳入的,漢末已有佛像的制作和供養。當然,只有信仰某一神明才會為之造像。據目前所掌握的材料來看,關于劉薩訶的最早造像是定陽瑞像。《因緣記》在記載劉薩訶為驢耳王治病之后,王造了一尊和尚的塑像送到定陽以表感激,定陽正是劉薩訶家鄉。該像能輕能重,“擎轝之人,若有信心之士,一二人可勝;若無信心,雖百數,終不能舉。”這與道宣看到的正月里輿巡村落的胡師佛塑像是一一致的:“去住自在,不惟人功。”劉薩訶造像的出現是劉薩訶信仰形成的一個標志。隨著番禾瑞像的出世,劉薩訶信仰在民間達到一個新高峰,加之權力階層從中明確地引申出“懲革胡性”[24]、“革頑囂”[25]的主題,從而對其大力倡揚,如隋煬帝“令模寫傳形”,[26]番禾瑞像由是得以化身千億。今天,在四川的安岳石窟[27]和敦煌莫高窟,仍然保留有番禾瑞像的塑像。我們認為,造像不僅是寄托、表達信仰的方式,同時也是傳播信仰的方式;而且相對傳聞和講唱,造像這種傳播方式更為直接和穩定。

在佛教入華之前傳統的祭祀、信仰方式中,圖畫形象比雕塑形象更為普遍,故而在造像藝術發展的同時圖畫藝術也是齊頭并進的。將塑像之神變為畫像之神,不僅成本大大降低,而且由于攜帶方便等優點傳播起來也更為便利。圖畫藝術的優越性當然不只體現在這一個方面,更重要的是,它比雕塑藝術有著更大的容量——它能容納故事,它可以表現情節。莫高窟72窟南壁的“劉薩訶與涼州圣容佛瑞像史跡變”的大型壁畫保留了大量的劉薩訶傳說[28],較之以文字形式保留劉薩訶傳說最多的《因緣記》毫不遜色,二者堪稱劉薩訶研究材料中的雙璧。除72窟的大型壁畫之外,98窟、61窟、[29]以及斯坦因《千佛圖錄》中的絹畫[30]里均有關于劉薩訶和番禾瑞像的故事畫。

讓我們拋開這些故事畫的文物價值,從傳播方式這一角度來重新審視它們的功能和價值,就會發現這是一個值得深入研究的議題。創造這些故事畫的依據是傳聞,或者說以圖畫的形式來展現傳聞,創作動也是顯而易見的——以一種形象的視覺藝術來打動信眾的心、使信仰深入靈魂。而且,在具體的使用上,故事畫常常與講唱藝術相配合,例如變文與變相之結合。至此,在傳聞、講唱與壁畫三者之間找到一個交集,也就是文學、音樂、美術三者的交集。這三種傳播方式在相互配合、相互促進之中共同發展。

總之,借助“母題”這種民間故事的結構和傳播方式,劉薩訶傳聞組合了晉唐之間佛教中流行的眾多觀念、信仰和實踐,使之在傳播中呈現出多重功能。這種母題眾多、靈驗備出的傳聞故事引起了知識階層和權力階層的重視而被載史冊;同時,在民間流傳的過程中傳聞與音樂和美術相結合,不僅使劉薩訶信仰獲得了持久的生命力,同時也促進了民間敘事文學、講唱藝術和繪畫藝術的發展。

本文原載《東方叢刊》2006年第3輯,麥永雄主編,廣西師范大學出版社2006年8月版

注釋:

[1]薩訶,又作薩何、薩何、薩和、屑荷、蘇何等,大約是因為稽胡語“蠶繭”音譯的緣故,并無固定準確的寫法。今從敦煌文獻,采用“薩訶”。

[2]參王琰《冥祥記》,《法苑珠林》卷八六引,載《大正藏》第53冊,p919b—920b。又參魯迅《古小說鉤沉》,《魯迅輯錄古籍叢編》第一卷,人民文學出版社1999年版,p351—534。

[3]道宣《續高僧傳》卷二五,載《大正藏》第50冊, p0644c—645a。

[4]道宣《續高僧傳》、《集神州三寶感通錄》、《道宣律師感通錄》等均載有番禾瑞像事。

[5]《集神州三寶感通錄》卷下,載《大正藏》第52冊,p434c—435a。

[6]道宣《續高僧傳》卷二五,載《大正藏》第50冊,p0644c。

[7臺灣文海出版社1970年影印本,《宋代地理書四種》本。

[8]《集神州三寶感通錄》卷下,載《大正藏》第52冊,p434、435a c。

[9]同上。

[10]同上。

[11]參林幹《稽胡(山胡)略考》,《社會科學戰線》1984年第1期,p148—149。

[12]《全唐文》卷五七載憲宗《授張宏靖太原節度使制》。

[13]《周書·稽胡傳》。林幹《稽胡(山胡)略考》一文做過一個統計:“截至公元418年約為30萬,截至579年約為69—82萬。這些數字,僅為內附、死亡和被殺之數,僅占稽胡人口中很少的一部分,其余絶大部分未見于載籍者尚未計。”

[14]《周書》卷二七《韓果傳》。

[15]林幹據《晉書》卷一百四《石勒載記》上、卷六七《溫嶠傳》所載此年春二月晉司空劉琨之右司馬溫嶠西討山胡事,將稽胡有明確歷史記載的時間姑系于此年。參林幹《匈奴歷史年表》,中華書局1984年版。

[16]《全唐文》卷五七載有憲宗的《授張宏靖太原節度使制》有云“雁塞之上,稽胡雜居”。《通鑒》卷二三七憲宗朝元和元年(806年)河東節度使嚴綏討楊惠琳,“詔河東、天德軍合擊惠琳,綬遣牙將阿跌光進及弟光顏將兵赴之,光進本出河曲步落稽,兄弟在河東軍皆以勇敢聞。”

[17]敦煌本《劉薩訶因緣記》載:“莫高窟亦和尚受記,因成千龕者也。”

[18] S.2113V《沙州龍興寺上座沙門俗姓馬氏香號德勝宕泉創修功德記》。

[19]1979年在甘肅武威出土了一塊天寶年間的石碑,孫修身擬名為《涼州御山石佛瑞像因緣記》。參孫修身、黨壽山《〈涼州御山石佛瑞像因緣記〉考釋》一文,載《敦煌研究》創刊號,p102—103。

[20]以上均見《高僧傳》卷十三,載《大正藏》第50冊,p0417c、418a。

[21]“此等因緣”指《佛圖澄和尚因緣記》、《劉薩訶和尚因緣記》、《隋凈影寺沙門慧遠和尚因緣記》、《靈州史和尚因緣記》等,參周紹良著《唐代的變文及其它》,載《敦煌文學芻議及其它》,[臺]新文豐出版股份有限公司1992年版,第85頁。

[22][日]荒見泰史撰《敦煌變文研究概述以及新觀點》,《華林》第三卷,中華書局2003年1月出版,第387—408頁。

[23]霍煕亮的擬題,參霍氏《莫高窟第72窟及其南壁劉薩訶與涼州圣容瑞像史跡變》一文,載《文物》1993年第2期,p32—47。

[24]《續高僧傳》卷二五,載《大正藏》第50冊,p0645a。

[25]天寶年間的《涼州御山石佛瑞像因緣記》所載。

[26]《續高僧傳》卷二五,載《大正藏》第50冊,p0645a。

[27]曾德仁《四川安岳石窟的年代與分期》一文中指出在安岳石窟中亦存有一尊盛唐時期的番禾瑞像的造像,這是首次在河西走廊和敦煌之外的地方發現的以番禾瑞像為題材的造像,載《四川文物》2001年第2期,p54。

[28]包括獵師逐鹿、釋迦說法大會、劉薩訶坐禪、婆羅門修圣容像、蕃人放火燒寺、蕃人修寺、蕃人盜寶等眾多傳說。

[29]所繪為獵師李師仁逐鹿,見化寺、佛、僧及山裂像出的故事畫。

[30]斯坦因《千佛圖錄》之十三是一幅關于番禾瑞像故事的絹畫,包括劉薩訶禮拜番禾瑞像、七里澗佛頭初現、安裝佛頭等情節。參孫修身《斯坦因〈千佛圖錄〉圖版十三內容考釋》,載《西北史地》1984年第3期,p87—94。 |