孔融

字號:字文舉

生卒:公元153年—公元208年

籍貫:東漢末魯國(今山東曲阜)人

簡評:“建安七子”之首

孔融(153~208),字文舉,東漢末魯國(今山東曲阜)人,孔子二十代孫。漢獻帝時曾做過北海(今山東昌樂東南)相,故人稱孔北海。自幼聰穎靈悟,膽識過人,開創(chuàng)“以氣為主”的文風,名列“建安七子”之首。后入朝,官至太中大夫。對曹操多所非議,為操所殺。融能詩善文,代表作有《薦禰衡表》、《論盛孝章書》、《難曹公表制酒禁書》等。原有集,已佚,明人輯有《孔北海集》。

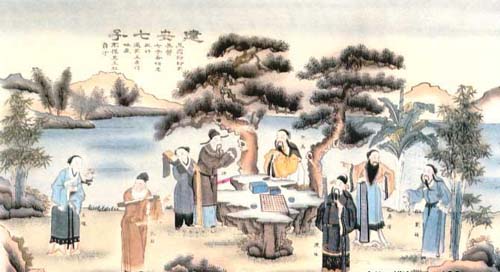

建安七子

天生奇才

孔融四歲時,與諸兄共食梨,取其小者,即為宗族所重。十歲,隨父孔宙至洛陽。時李膺高自標榜不妄接賓客。融造膺門,語膺以孔子與老子相師友,足以為“累世通家”,座客奇之。

孔融十歲那年隨父親到達帝都洛陽。當時,著名的士大夫李膺也在京師,如果不是名士或他的親戚,守門的人一般是不通報的。孔融只有十歲,想看看李膺是個什么樣的人,就登門拜訪。他對守門人說:“我是李膺的親戚。”守門人通報后,李膺接見了他。李膺問他說:“請問你和我有什么親戚關(guān)系呢?”孔融回答道:“從前我的祖先孔子和你家的祖先老子李耳有師資之尊(孔子曾向老子請教過關(guān)于周禮的問題),因此,我和你也是世交呀!”當時很多賓客都在場,對孔融的回答十分驚奇。

后來中大夫陳韙來到李膺門第,賓客把這件事情告訴他,他卻不以為然地說:“小時候聰明,長大了可不一定好。”(小時了了,大未必佳。)孔融立即反駁道:“從您講的話可以看出,想必您小時候一定是很聰明吧?”(想君小時,必當了了。)陳韙無話可說。李膺大笑,說:“這么聰明的孩子將來肯定能成大器。”

收留張儉

靈帝建寧二年(169),黨人張儉為宦官所惡,逃亡,融救之,乃名震遠近。州郡辟之,皆不就。

東漢末期,發(fā)生“黨錮之禍”。在這次事件中,張儉遭到通緝。孔融的哥哥孔褒是張儉的好友,于是張儉便投奔孔褒。不巧孔褒不在家,應門的孔融當時只有十六歲,張儉因孔融年紀太小,沒有把實情告訴他。孔融見張儉神色慌張,于是便把張儉留下。后來事情敗露,張儉逃走,孔融、孔褒卻被逮捕下獄。孔融說張儉是他留下的,他該負責;孔褒說:“彼來求我,非弟之過。”他該負責;孔母說她是家長,她該負責,鬧得“一門爭死”。后來皇帝決定由孔褒負責,將孔褒處決,孔融因此事名聲大噪。

京中為官

靈帝光和三年(180)或稍后,就司徒楊賜辟。舉發(fā)貪污,多為宦官親屬。大將軍何進辟為掾?qū)伲诟c邊讓、王朗善。中平中,進舉融為侍御衛(wèi),旋遷虎賁中郎將。中平末,董卓入京,專權(quán),以融不能阿附,次年(190),出融為北海相。

辟舉司徒楊賜府,彈劾貪污官僚。楊賜派孔融祝賀何進升為大將軍,不能通過,即時留下彈劾狀辭職。何進忌憚其名聲,辟舉為侍御史,與中丞趙舍不和,辭官。何進再辟舉為司空掾,北軍中侯。在職三日,升遷為虎賁中郎將。后董卓廢漢少帝,孔融與之對答,常有匡正之言。董卓懷恨在心,派孔融到黃巾軍最為猖獗的北海為北海相。

北海為相

時黃巾起事,融屢為所敗,棄郡而至徐州依陶謙,后復還北海。獻帝建安元年(196),為袁紹長子袁譚圍攻,自春至夏,士卒僅余數(shù)百人,融仍讀書談笑。城陷,逃奔東山。

孔融到北海后起兵講武,討伐黃巾軍張饒,戰(zhàn)敗,轉(zhuǎn)移保朱虛縣。后置城邑,立學校,表顯儒術(shù)薦舉賢良鄭玄、彭璆、邴原等。后被管亥所圍,遣太史慈求救于平原相劉備。劉備受寵若驚,立即發(fā)兵解圍。建安元年(196年),為袁譚攻擊,城被攻陷后逃往東山,妻兒為袁譚所虜獲。

殺身之禍

漢獻帝遷都許昌后,孔融任將作大匠、遷少府,曾被封為太中大夫。為人恃才負氣,言論往往與傳統(tǒng)相悖,并多次反對曹操的決定,如反對回復肉刑、反對曹丕私納袁紹兒媳婦甄氏、嘲征烏桓、反對曹操禁酒。再加上他忠于漢室,上奏主張“宜準古王畿之制,千里寰內(nèi),不以封建諸侯”來增強漢室實權(quán),此舉更是嚴重激怒了曹操。因此,在公元208年,孔融被曹操以招合徒眾,欲圖不軌、“謗訕朝廷”、“不遵超儀”等罪名殺之,株連全家。

魏文帝曹丕深愛孔融文辭,把孔融與王粲、陳琳、徐干、阮瑀、應玚、劉楨六位文學家相提并論,列為“建安七子”。

時“刀筆吏”路粹,一連捏造了孔融的四五大罪狀:

少府孔融,昔在北海,見王室不靜,而招合徒眾,欲規(guī)不軌。云‘我大圣之后,而見滅于宋,有天下者,何必卯金刀。’及與孫權(quán)使語,謗訕朝廷。又融為九列,不遵朝儀,禿巾微行,唐突宮掖。又前與白衣禰衡跌蕩放言,云:‘父之余子,當有何親?論其本意,實為情欲發(fā)耳。子之于母,亦復奚為?譬如寄物缻中,出則離矣。’”

結(jié)論是“大逆不道,宜極重誅”,這下孔融活不成了,曹操定孔融三大罪:謀反、不敬、不仁,“書奏,下獄棄市”。由此,一代名士孔融便成為了政治斗爭的殉葬品,頭被曹操砍掉了,還連累妻子皆被誅戮。時在建安十三年(208),孔融五十六歲。

然觀路粹所奏,沒有多少事實,多是“枉狀”誣告:一是說孔融在北海即有謀逆之言,說“我大圣(商湯)之后……有天下者,何必卯金刀(即劉)”,說孔融早有篡漢謀逆之心。這極不符合孔融思想,孔融思想保守,即保守在“志在靖難”,以安漢室。二是“與孫權(quán)使語,謗訕朝廷”,從孔融“保漢”的思想看也不大可能。三是與禰衡“跌蕩放言”論父子、母子關(guān)系,也不大可能。因為孔融是以孝悌聞名的,四歲讓梨,十三歲父死,“哀悴過毀,扶而后起,州里歸其孝”。至于與禰衡互相吹捧,在朝“不遵朝儀”,“禿巾微行”,或許有之,但這些“蚊虻之過”,也構(gòu)不成重誅棄市之大罪。關(guān)鍵是他與曹操積怨過深,已構(gòu)成了對曹操的嚴重威脅。孔融剛直性格可嘉,但不識時務,招致殺身之禍也在所難免。

孔融的成就主要在文學上。《本傳》載:“魏文帝(曹丕)深好融文辭,每嘆曰:‘揚、班儔也。’募天下有上(獻呈)融文章者,輒賞以金帛。所著詩、頌、碑文、論議、六言、策文、表、檄、教令、書記凡二十五篇。”今存有后人所輯《孔北海集》。

融以孔子后裔,有高名清才,且性寬容少忌,遂為時論所重。《后漢書》本傳記其所著詩、頌、論、議等凡二十五篇。《隋書·經(jīng)籍志》錄其集十卷,佚。明人楊德周編定《匯刻建安七子集》,有曹植而無孔融;張溥輯有《孔少府集》,在《漢魏六朝百三家集》中。《先秦漢魏晉南北朝詩》輯其詩作五首,《雜詩》兩首入李陵錄別詩中。《全上古三代秦漢三國六朝文》錄其文為一卷,三十九篇,俞紹初《建安七子集》又有所補正。

其創(chuàng)作不長于詩而長于文,且文氣遒勁。《典論·論文》謂其“體氣高妙,有過人者。然不能持論,理不勝辭,至于雜以嘲戲。及其所善,楊、班儔也”。《文心雕龍·才略》稱融“氣盛于為筆”,《章表》稱其《薦禰衡疏》“氣采飛揚”。

附:

《薦禰衡表》

臣聞洪水橫流,帝思俾義,旁求四方,以招賢俊。昔孝武繼統(tǒng),將弘祖業(yè),疇咨熙載,群士響臻。陛下睿圣,纂承基緒,遭遇厄運,勞謙日昃。惟岳降神,異人并出。竊見處士平原禰衡,年二十四,字正平。淑質(zhì)貞亮,英才卓礫。初涉藝文,升堂睹奧。目所一見,輒誦于口;耳所暫聞,不忘于心。性與道合,思若有神。弘羊潛計,安世默識,以衡準之,誠不足怪。忠果正直,志懷霜雪。見善若驚,疾惡如仇。任座抗行,史魚厲節(jié),殆無以過也。鷙鳥累百,不如一鶚。使衡立朝,必有可觀。飛辯騁辭,溢氣坌涌;解疑釋結(jié),臨敵有馀。昔賈誼求試屬國,詭系單于;終軍欲以長纓,牽致勁越。弱冠慷慨,前世美之。近日路粹、嚴象,亦用異才,擢拜臺郎,衡宜與為比。如得龍躍天衢,振翼云漢,揚聲紫微,垂光虹蜆,足以昭近署之多士,增四門之穆穆。鈞天廣樂,必有奇麗之觀;帝室皇居,必蓄非常之寶。若衡等輩,不可多得!《激楚》、《揚阿》,至妙之容,臺牧者之所貪;飛兔、驃襲,絕足奔放,良、樂之所急。臣等區(qū)區(qū),敢不以聞?陛下篤慎取士,必須效試。乞令衡以褐衣召見,必無可觀采,臣等受面欺之罪。

《難曹公表制酒禁書》

公當初來,邦人咸扦舞踴躍,以望我后。亦既至止,酒禁施行。酒之為德久矣!古先哲王,類帝桎宗,和神定人,以濟萬國,非酒莫以也。故天垂酒星之曜,地列酒泉之郡,人著旨酒之德。堯非千鐘,無以建太平;孔非百觚,無以堪上圣。樊噲解厄鴻門,非彘肩卮酒,無以奮其怒;趙之廝養(yǎng),東迎其王,非引卮酒,無以激其氣;高祖非醉斬白蛇,無以暢其靈:景帝非醉幸唐姬,無以開中興;袁盎非醇醪之力,無以脫其命;定國非酣飲一斛,無以決其法。故酈生以高陽酒徒,著功于漢;屈原不鋪糟歃酶,取困于楚。由是觀之,酒何負于治者哉?

《又書》

昨承訓答,陳二代之禍,及眾人之敗,以酒亡者,實如來誨。雖然,徐偃王行仁義而亡,今令不絕仁義;燕噲以讓失社稷,今令不禁謙退;魯因儒而損,今令不棄文學;夏、商亦以婦人失天下,今令不斷婚姻。而將酒獨急者,疑但惜谷耳,非以亡王為戒也!

國學網(wǎng)老秦編輯