文武兼備、“皆堪大用”的一代奇才

——經典名篇故地新考之三十一

姚瑩(1785-1853),字石甫,號明叔,晚號展和,桐城派代表人物姚鼐之侄孫,有著深厚的家學淵源,但其學又不受所囿,自小有志于經世。姚瑩從小好學,對書無所不窺,往往“博證精究,每有所作,不假思索,議論閎偉”,其“文章善持論,指陳時事利害,慷慨深切”。嘉慶十三年(1808年)中進士,次年招入粵督百齡幕府,當時海寇騷擾,日事招討,因而得知海上事。嘉慶二十一年(1816年)起,先后出任福建平和令、龍溪令,辦事干練,誅奸抑暴,漳人大悅,被譽稱“閩吏第一”。“所至雞犬不驚,民無擾攘,風俗一變”。嘉慶二十四年(1819年)春,調任臺灣知縣。道光元年(1821)任噶瑪蘭通判。在任期間,他多方規劃,建造城垣衙署,改筑仰山書院,大力鼓勵人民開墾,興利除弊,積極促進漢族人民與高山族人民的民族團結友好,對開發噶瑪蘭作了積極貢獻,因而“深得士民心”,在臺五年(1819—1823)“所至士民好之”(連橫《臺灣通史》)。因龍溪別案,受害革職,“臺人大失望,群走道府乞留”。道光十一年(1831年)三月至京都,與龔自珍、魏源、張際亮、湯鵬等相交游,講究經世之學,關注國計民生,時政利病。道光十二年(1832年)至十四年(1834年)間,任江蘇武進、元和知縣。當時,道光帝詔諭朝廷內外大臣舉薦人才,姚瑩為兩江總督陶澍、江蘇巡撫林則徐所器重,力薦朝廷,皆認為“可大用”。林則徐推薦姚瑩的評語,尤為懇切。他說:姚瑩“學問優長,所至于山川形勢,民情利弊,無不悉心講求,故能洞悉物情,遇事確有把握。前任閩省,聞其歷著政聲,自到江南,歷試河工漕務,詞訟聽斷,皆能辦理裕如。武進士民,至今畏而愛之。”于是,升為高郵州知州,未赴任便調署淮南鹽監掣同知。道光十六年(1836年),入都引見,道光帝“察其才,具明白諳練”,于次年授臺灣兵備道(當時臺灣最高軍政長官),賞加按察使銜。次年到任,誠心團結臺灣總兵達洪阿,一致對外,加強防務。時值鴉片戰爭爆發,他在臺灣積極抵御,擊退英軍五次進犯,戰后卻被權貴耆英等誣為“冒功欺罔”,竟被逮捕入獄,一時輿論嘩然,朝野論救。不久赦出,貶官四川以知州用,任藏差,寫下著名的《康輶紀行》,歸來后補四川彭州知州,任內以病假告歸。道光三十年(1850)咸豐帝即位后,因鎮壓農民起義的需要,他與林則徐同時被重新起用,授湖北鹽法道,未行,擢為廣西、湖南按察使,參加在永安圍攻太平軍之役。圍攻失敗后隨軍至湖南,病死軍中。他生平著作,有《中復堂全集》。1851年起用為湖北武昌鹽法道,旋擢廣西按察使,官終湖南按察使。

姚瑩一生為官清廉,勤于思考,不僅是政治家、軍事家,而且勤于著述,涉獵廣泛,留下著作頗多,計有《東溟文集》、《東溟外集》、《東溟文后集》、《東溟奏稿》、《后湘詩集》、《東槎紀略》、《識小錄》、《寸陰從錄》、《康輶紀行》等十數種,合為《中復堂全集》。安徽學者施立業《姚瑩年譜》,是目前所知對其生平排比編年、資料最為翔實的一種。

一、愛國保臺、有勇有謀,抗擊英軍、五戰五勝

姚瑩是鴉片戰爭時期,領導臺灣軍民英勇抵抗英軍侵略,取得五戰皆捷的著名軍事家。

在鴉片戰爭中,他與林則徐、鄧廷楨等皆屬堅決抗英的主戰派。作為臺灣最高軍政長官,從1840年7月到1842年3月,他率領臺灣軍民抗擊英國殖民侵略軍的五次臺灣保衛戰中,,從未打過一次敗仗,也未丟失過一寸土地,不愧為愛國保臺的一面光輝旗幟,也是中國近代史在抗擊外敵入侵上鮮有的殊勛。

1840年6月鴉片戰爭爆發。英國殖民者看到中國的臺灣孤懸東海,便把進攻的矛頭直指臺灣,欲圖搶占臺灣作為進攻中國大陸的跳板。道光二十一年(1841)9月30日,英國侵略軍侵入臺灣基隆港,英國一艘雙桅炮艦重炮轟擊二沙灣炮臺及兵房。時任臺灣兵備道的姚瑩與協同防御的總兵達洪阿,毫不示弱,狠狠還擊。參將邱鎮功發射八千斤巨炮,轟斷其桅捍,斃英軍32人。英艦退出口外,于逃竄中觸礁沉沒。英軍紛紛落水。有的鳧水上岸,有的搶搭舢板逃生。當侵略軍上岸逃命時,又為臺灣“屯丁鄉勇”分頭追擊捕獲。擊斃和俘虜英軍一百六十六人,繳獲武器及地圖,其中新式大炮十門這是臺灣軍民抵抗英國侵略臺灣取得的第一次勝利。道光二十二年(1842)3月11日,英“納爾布達”號和“安因”號三艘艦艇,進犯淡水、彰化交界的大安港,姚瑩不與其海上交鋒,采取“計誘擱淺,設伏殲擒”戰術,密示巡檢高春如等,募漁民周梓偽裝奸細,把敵艦“安因”號引入土地公港,觸礁擱淺,即令該處伏兵奮力攻擊,打死打傷英軍60人,漢奸5人,俘虜200余名,繳獲大小銅鐵炮十三門,鳥槍二十支,短刀二十七把。

另還有三次小勝:1840年7月,英國一艘雙桅船入侵臺灣鹿耳門外海面,被姚瑩派兵擊退。這是首戰英軍的勝利,士氣為之大振;第二次是1841年7月,英軍三艘三桅船再次侵犯,又被擊退;第三次是1841年10月,英軍又一次卷土重來,并在炮火掩護下強行登陸基隆,在姚瑩指揮反擊下,全殲登陸英兵。

這五戰五勝,戰果豐碩,震撼中外,清道光帝曾多次嘉獎。

臺灣基隆港碼頭

究其五戰五勝之因,并非所謂天意,更非僥幸,而是姚瑩積極備戰,身先士卒,英勇抗敵出色指揮的結果:

首先,姚瑩團結臺灣同僚、將官,守臺方略正確,指揮得當。臺灣鎮總兵達洪阿由于“性過剛,同官鮮與合”。道光十七年(1837)姚瑩至臺,彼此“亦有齟齬”,歷經兩年,姚瑩待之以誠,達洪阿深為佩服。某日登門謝過,他對姚瑩說:“武人不學,為君姑容久矣,自后諸事悉聽君,死生福禍愿與共之”。于是,結成兄弟之交,相互團結合作,以后他們在鴉片戰爭期間領導臺灣軍民抗英,屢次取得重大勝利。至于守臺方略,姚瑩總兵達洪阿會商,采取“以守為攻,誘敵入境”策略,保固藩籬,“不御敵于港門之外”而“誘之登岸以取勝”,避開敵人炮艇船堅炮利之長,揚己固守炮臺,居高臨下之長。同時認真訓練水師,嚴格選擇將帥,積極修整炮臺船只,添置輪船彈藥,加強沿海巡邏、稽查,嚴防鴉片走私和偷渡。1840年,七月,他向閩浙總督鄧廷楨提出募壯勇、練水勇、雇快船等七條防英急務。并且,親自巡視南北各路海口,勘察水域深淺,查明船只炮位配備,進而制定臺灣十七口設防圖。

第二是積極備戰,未雨綢繆,重視民兵,著力建立軍民聯防。為了進一步加強防御,姚瑩積極組織民兵,即發諭示數百道,由各地耆壯,申約連莊,添練壯勇,“家自為守,人自為兵”,鄉勇從原一萬三千余人增至四萬七千余人;并且,揭露英軍野蠻逞兇罪狀,遍加曉諭,“使人皆切齒,共奮同仇”,又頒發告示,實行信賞必罰,“如兵民奮勇破夷,凡所獲夷船銀貨,悉與出力兵民充賞”,于是,“臺灣擐甲之士,不懈于登陴,好義之民,咸奮于殺敵。”團練鄉勇,使之協防。鴉片戰爭爆發后不久,姚瑩立即馳赴北部,督察防堵事宜,并沿途召見耆老、士紳,使之團練鄉勇。“每莊自一、二百名至七、八百名,通計四縣二廳,團練壯勇13000多人,一旦有警,半以守莊,半聽調用。”當時5個比較大的口岸共用防衛士兵3481人,屯丁200人,而調用的協防鄉勇數量則為2160人,水勇520人,和正規軍的數量相差無幾。這還沒有包括那些沒有被調用的鄉勇。到了道光二十二年(1842),各地所練鄉勇已經達到了47000余人,數量上遠遠超過了正規軍。而且,這些鄉勇平時不領經費,僅在戰時調用才撥給口糧。對于軍餉本來就缺乏的臺灣來說,這種寓兵于民的做法無疑收到了一舉多得的效果。

第三是收養游民,穩定后方。臺灣游民素多,成為社會不穩的重要因素。歷史上許多樹旗滋事、趁機搶劫的事件大都是游民所為。姚瑩一直比較注意解決游民問題,任臺灣道不久,就提出了收養游民的問題,要求將他們編入各莊保甲,由各莊的總理、董事進行約束,“無事則使巡守田園,有事則逐捕盜賊。”這一政策取得了相當的效果,與以前相比,游民滋事的數量明顯減少。鴉片戰爭爆發后,姚瑩收養游民的規模進一步擴大。他在《會商臺灣夷務》中說:“水師兵少,不敷分撥,必須多募鄉勇,既得防夷之用,又可收養游手,消其不靖之心。”這些游民大多被編入鄉勇,直接補充了軍事力量。對于抗英斗爭的勝利起到了重要作用。對于部分游民趁抗英斗爭期間制造混亂,搶劫財物的行為,姚瑩則給予堅決的打擊,以保證后方的穩定。道光二十一年(1841)9月11日,北路嘉義地方發生了游民暴動。他們數十成群,向鋪戶強借銀錢,并于15日黎明攻擊官員寓所,殺死兵丁。總兵達洪阿迅速帶領兵丁平定了這次騷亂。然而北部剛剛平息,又有游民在鳳山縣豎旗滋事,殺死民人祭旗,并攻擊汛地。姚瑩迅速調兵緝拿,很快擊潰了這一股勢力,穩定了形勢,從而保證了抗英斗爭的順利進行。值得注意的是,這一時期的豎旗事件有很多是和英國侵略者相互關聯的,有部分流民被英國人收買,到臺灣作內應,配合英軍進攻臺灣。據英國俘虜自己交代,英軍司令璞鼎查曾給漢奸番銀90000元、紋銀6000兩,“來臺購買奸民”。自道光二十一(1841)年以后,政府緝捕的人員中有很多是這類人。因此,對流民豎旗滋事的打擊和打擊漢奸、抗擊外國侵略者緊密結合,事實上構成了整個抗英斗爭的一部分。

第四是加緊訓練軍隊。姚瑩治軍“務在簡、嚴”,即“究其大端,不責苛細”。取得了很好的效果,真正做到了令行禁止,提高了部隊的戰斗力。在抗英斗爭中,臺灣守軍同仇敵愾,英勇戰斗,給英軍以沉重的打擊。

改善武器裝備,添置軍事設施。鴉片戰爭爆發后,姚瑩提出了一系列的措施來加強臺灣防務。如制造巨艦以利于海戰;勘測各個港口的深度,因地制宜進行設防;在各個港口增設炮位,加固原有的炮臺;將在福州新近鑄的6000斤大炮和8000斤大炮,調來一批以增加臺灣的作戰能力,多置火器,教士兵應用。這些措施增強了守軍的作戰能力,在抗擊英國侵略者的斗爭中起到了重要的作用。如在道光二十一(1841)年8月的戰斗中,就是8000斤和6000斤兩門巨炮發揮了決定性的作用,打斷了英軍的桅桿,從而迫使其撤退后觸礁沉沒。

第四個原因,也是更重要的原因是不僅是他為官清廉、以身作則、體察民情、關心民疾,深得當地民眾的擁護和支持他在很多方面都為后人樹立了良好的榜樣。

他為官清廉,在臺灣三度任職,先后十年。生活儉樸,一身廉正,兩袖清風,知之者無不贊佩。他在臺灣第一任,即任“臺灣縣”解職返回途中,其父不幸逝于鹿耳門,抵福州后,擬“謀其父靈櫬及親屬返桐城”,但“以貧困不能成行”。幸得友人“趙慎畛適調任閩浙總督,助其歸櫬”。其時,姚瑩讓“其兄扶櫬歸里”,自己則“偕母僑寓福州,謀菽水之養”。

他在臺注重調查研究,深入民間基層,進行社會民情、風俗、歷史、地理方面的考察。他所寫的《東槎紀略》五卷,就是實地考察之作。他在農地考察中,還幫農民“繪造圖冊”、“厘定界址”,不僅“可杜絕土地糾紛,也在一定程度上維護了土著民眾的土地權益”。他所留下的記載,至今仍對研究臺灣史地,特別是臺灣少數民族生活情況具有重要的參考價值。

他在臺愛民愛土。姚瑩關心民眾疾苦,經常深入基層,親自輔助解決震災、風災、水災、失業、民間糾紛等。嘉義縣發生大地震時,姚“立即開展救災工作”,“與達洪阿等帶頭捐出養廉銀”,并推動“捐集番銀二千九百六十六元”。姚瑩被解職離臺時,軍民夾道跪拜20余里。

他在臺注重文教。姚瑩非常注重當地人民的文化教育,以提高其文化、思想、知識水平。凡其為官之地,均不忘“立學校、敦士習”。在出任臺灣兵備道后,即使軍務非常繁忙之時,“猶不忘整頓臺南的海東書院”,“拿出家藏書目,供在院肄業諸生學習”。后又“整剔海東書院規約,時與諸生相討論”。在出任臺灣縣知縣及噶瑪蘭通判時,亦曾籌款、捐款助修臺南學府、臺灣縣書院以及宜蘭縣之仰山書院,并為延請臺邑優秀人士主持。

以上這些,使得他深獲臺灣軍民擁戴,也是他守衛臺灣、五戰五勝,大破英軍的主要根基所在。

盡管姚瑩在臺灣率領軍民大敗英軍,但腐敗無能的清政府,在內地沿海各地卻屢次戰敗、丟城失地。最后再耆英、伊里布、怡良等投降派影響下,而終于1842年8月簽訂了喪權辱國的《南京條約》。臺灣抗英斗爭的成功卻使部分投降派大臣、特別是直接參加了鴉片戰爭的投降派大臣如鯁在喉。在戰爭中,閩浙諸地均喪師失地,獨有臺灣地區取得了勝利,“鎮道受賞而督撫無功,有以小加大之嫌”,“且臺灣屢邀上賞,已犯獨醒之戒”。姚瑩等人“早已為中外大臣所嫉”。同時,英國對其在臺的五戰五敗、死傷數百人極為惱火,對姚瑩、達洪阿恨之入骨,必欲除之而后快。其簽約特使璞鼎查要求清政府懲辦臺灣姚瑩、達洪阿抗戰將領。誣蔑姚瑩、達洪阿“冒功”,“枉殺”其“納爾布達”號和“安因”號“遭風難民”,要求清朝政府將其“去官正法”“以命抵償”,否則“干戈復起”。耆英、穆彰阿等投降派亦助紂為虐,交章彈劾。道光二十三年(1843年)一月,派新任閩浙總督怡良赴臺傳旨查辦。姚瑩據理駁斥璞鼎查“遭風難民”謊言,他說:“如系商船,為何開炮攻我炮臺?所有取獲大小炮位多門,及夷人戰甲、內地營中炮械尚在可證”;并且指出,“該夷捏稱遭風商船,以飾其來臺挫衄之恥”。怡良不顧事實,強迫姚、達供認英船系遭風破碎,“實無兵勇接仗之事”。臺灣士民不肯為英方作證,而且“千百為群,日匍伏于大府行署,紛紛僉呈申訴者,凡數十起”,尤其“精兵千萬,攘臂呶呼,其勢洶洶”,充分顯示臺灣軍民反對封建統治者投降媚外的愛國精神。 但是,清廷已決定對侵略者屈服。同年三月,姚瑩和達洪阿還是被加以“欺飾冒功“罪名,遭革職查辦,并從臺灣押解,經福州,送京都。八月,入刑部獄。刑部逮訊時,“臺諫交章論救”,而粵督耆英卻致書京都某大臣,聲稱:“不殺臺灣鎮道,我輩無立足之地”。消息傳來,朝野嘩然,均為姚瑩鳴不平。當姚瑩被羈押至京都時,包括曾國藩在內的著名人士三十余人,爭相駕車至京郊長辛店迎候。姚瑩被關在刑部大獄,在輿論的強大壓力下,清政府未敢重判姚瑩,羈押六天后出獄,將他“以同知直隸州知”身份,“發四川效用”。盡管這樣,投降派官員猶不滿足,后來又令其“使乍雅”,“出西藏治獄”。“往返六七千里,道經絕漠。”讓他受盡了折磨。

但面對政治打擊、精神折磨和身體摧殘,姚瑩仍不改初衷,在出西藏治獄”后寫的《康輶紀行》中,他姚瑩懷著愛國義憤,抨擊投降派主持的“和局”:“時至今日,海外諸夷,侵凌中國甚矣。沿海數省,既遭蹂躪,大將數出,失地喪師,卒以千萬取和。至今海疆大吏,受其侮辱,而不敢較”。對此,“忠義之士,莫不痛心疾首,日夕憤恨,思殄滅丑虜,捍我王疆,以正人心,以清污穢。”

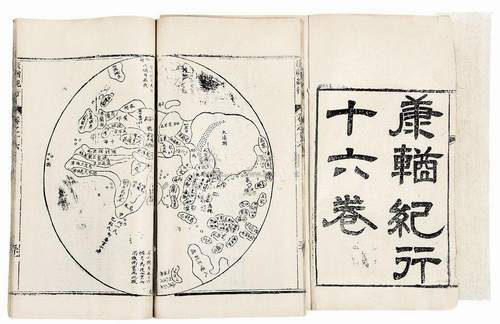

二、邊疆地域政治研究先驅《康輶紀行》和《東槎紀略》

姚瑩崇尚程朱理學,但他“耽性理,兼懷濟世”(《論心罪檄文》)。姚瑩與桐城派的前賢一樣,皆提倡“經世之學”,做官不但清廉自守,而且注意時務,有政聲,也有一些有關實際政事的著述,陸以湉說他“負經濟之學,尤長于論兵”(《冷廬雜識》卷三)。由于他生活的時代,還使他的“經世之學”還有著前所未有的反對帝國主義侵略的內容。鴉片戰爭失敗后,他進行認真的反思,認為失敗的原因“正由中國書生狃于不勤遠略,海外事勢夷情,平日置之不講”,而英吉利、佛蘭西、米利堅對中國地利人事,“彼日夕探習者已數十年,無不知之,而吾中國曾無一人焉,留心海外事者,不待兵革之交,而勝負之數,已皎然者矣。”因此,他認為:要有效抵抗侵略,就必須首先了解外情。他是中國最早關注和反對西方資本主義入侵的學者之一,也是最早研究邊疆地域政治的學者,這方面的代表作有《康輶紀行》、《識小錄》、《東槎紀略》等。《康輶紀行》是近代史上第一部介紹西藏歷史文化民俗的專著。姚瑩的《康輶紀行》系考察西藏后而著。投降派令其“使乍雅”,“出西藏治獄”,本是施加的一種政治迫害,但姚瑩卻安之若素。雖“兩次奉使往返萬里,冰山雪窖中,崎嶇備至,”卻能“處之如恬,途中誦讀吟詠不輟。”更為重要的是,在這一時期,他系統地考察了所經地區的山川、地形和風土人情,同時,對“西洋各國情節及諸教源流,尤深致意焉。”根據這些資料,寫成了《康輶紀行》15卷,并附圖一卷。書中對西藏的宗教民俗、地理交通、物產氣候、民族文化等皆有記錄;對英法歷史,英俄、英印關系,印度、尼泊爾、錫金入藏交通要道,以及喇嘛教、天主教、回教源流等問題,亦皆有所闡述。其中尤其注重考察西藏地區情況,揭露英、俄兩國對西藏的覬覦之心和相互之間的矛盾。建議清政府加強沿海與邊疆防務,以反抗外國侵略。他在書中還提出,要抵抗西方侵略者,必須要學習他們的自然科學技術,并要進一步了解他們的情況。他認為,英、法、美等國遠離中國數萬里,他們多年來研究中國,對中國的地理人事很熟悉,而我國對他們卻沒人了解,這是中國失敗的原因。他著此書的目的,就是旨在“知彼虛實”,“徐圖制夷”,以“冀雪中國之恥,重邊海之防”:“瑩為此書,蓋惜前人之誤,欲吾中國稍習夷事,以求撫馭之方耳”。這部書和魏源的《海國圖志》、徐繼畬《瀛環志略》一起,開啟了中國早期近代思想啟蒙的先河。

姚瑩與林則徐、魏源,都是當時主張睜眼看世界,學習西方國家近代科學技術以抵抗外來侵略的代表人物。遠在嘉慶年間,姚瑩就開始“購求異域之書,究其情事”二;在臺灣抗英斗爭中,他重視仿求英艦“堅大”、“靈捷”要領,主張督造“巨艦”,仿鑄“夷炮”;而鴉片戰爭后,他更加注意時事與世界大勢,熱心搜購外國歷史、地理、政治、經濟書籍,并縱論時事,指陳得失,積極尋求抵抗外國侵略之策。《康輶紀行》實際上是他長期以往、持之以恒的革新思想的產物。

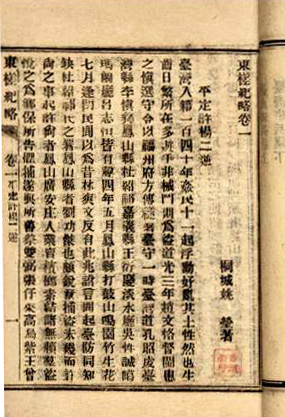

與《康輶紀行》可以媲美的是他的《東槎紀略》。該書是研究臺灣歷史地理的早期著作之一,作于道光九年(1829)因“龍溪別案”被革職以后。嘉慶二十四年(1819年)春,調任臺灣知縣;道光元年(1821)任噶瑪蘭(今臺灣宜蘭地區)通判。當時的噶瑪蘭還是蠻荒之地,他興利除弊、鼓勵民墾,改筑仰山書院,大力促進漢族與當地土著和睦相處,對開發噶瑪蘭作了積極貢獻,因而“深得士民心”,在臺五年“所至士民好之”(連橫《臺灣通史》)。道光三年,因當年任龍溪知縣時舊案,受害革職。他在鄉居之中寫的《東槎紀略》“自序”中云﹕“余以羈憂,棲遲海外。目睹往來論議區劃之詳實,能明切事情、洞中機要;茍無記之,懼后來老習焉不得其所以然。……乃采其耍略于篇,附及平素論著涉臺政者,而以陳周全之事終焉”。可見他在困厄之中仍不忘憂國,為清廷、為后人留下治臺的施政舉措和第一手資料。

《東槎紀略》五卷33篇,其中“陳周全之亂”、“平定許楊二逆”、“改設臺北營制”、“改配臺北班兵”、“籌給艋舺營兵米”、“籌議商運臺榖”、“議建鹿耳門炮臺”,卷四“臺灣班兵議”(上)(下)等六篇等記述了他經營臺灣的施政舉措和軍事部署;卷二“籌備噶瑪蘭定制”,卷三“噶瑪蘭原始”等九篇;卷五“埔里社紀”、“臺北道里記略”、“噶瑪蘭原始”、“噶瑪蘭入籍”“西勢社番”、“東勢社番”、“噶瑪蘭颱異記”、“噶瑪蘭厲壇祭文”等記載了臺北地區,噶瑪蘭(今臺灣東北宜蘭平原)以及浦社(今臺灣彰化東南)等地的歷史、地理情況,特別是詳細記載了噶瑪蘭濁水大溪以北大量的山川地形、臺風氣象、人文歷史和人民生活狀況。具有極高的歷史和資治價值。

黃山書社出版的《康輶紀行》《東槎紀略》

三、文學主張與創作成就

文學上,姚瑩承襲家學,親承姚鼐教誨,為“姚門四弟子”之一,桐城派古文大家之一。

在文學思想上,他論文繼承桐城派的“義法”說,主張“才、學、識三者先立其本,然后講求于格、律、聲、色、神、理、氣、味八者以為其用”,使文章“關世道而不害人心”(《復陸次山論文書》)。他的文學思想主要體現在《論詩絕句六十首》和一些詩文集的序言之中。《論詩絕句六十首》的內容十分豐富,對詩經、楚辭、漢魏樂府及唐、宋、元、明、清的歷代詩歌皆有評述,對歷代主要詩人的創作成就及其存在的問題,提出了自己獨到的見解。在《論詩絕句六十首》中,姚瑩重視《詩經》、《楚辭》、《樂府》對后世的影響,贊許漢樂府民歌“皆人情天籟,無假修飾,最有興觀群怨之旨”(《謠變序》),對建安之后詩風轉向追求語言的新巧華麗,文風綺靡則持批評態度。他極力稱道朱熹對陳子昂《感遇詩》的贊許,也十分推崇李白和杜甫。宋代詩人中首推梅堯臣,認為他能反映社會現實、揭示民生疾苦。另外姚瑩很強調詩歌的情志表達,對宋儒把“情”與“理”相對立的觀點持否定態度。他把思想感情比作“風”,把辭藻格律比作“簫”,認為詩歌創作是“風之過簫”。沒有因物起興的“情”便沒有詩作。在創作思想上,姚瑩強調為文要“于斯世有益”。為此他特別重視作家的思想修養,認為欲求“所以為文”,必須先求“所以為人”。茍能如此,再加上廣博的學識和豐富的生活經歷,方可寫出沉郁頓挫之文。他舉《楚辭》、《史記》、李杜、韓愈為例,認為“此數公者,非有其仁孝忠義之懷,浩然充塞兩間之氣,上下古今窮情盡態之識,博覽考究山川人物典章之學,而又身歷困窮險阻驚奇之境,其文章烏能如是哉”(《康輶紀行·文貴沉郁頓挫》)。至于文字,不一定要新奇,普通的熟字熟句,照樣可寫出好詩來。他還認為盛世之音不一定要“華靡和緩”,也可以譏刺,如“虞廷之歌”、“文王之什”就是如此。

文學創作上,姚瑩詩文俱佳,才華橫溢,其文收錄于《東溟文集》、《東溟外集》和《東溟文后集》之中。另有《后湘詩集》,存詩20卷。他的文章除闡釋性理者外,包括論辨、序跋、贈序、書信、記傳、雜文等,“舉聲音笑貌、性情心術、經濟學問、志趣識見乃至家聲境遇,靡不悉載以出”(方東樹《石甫文鈔題辭》)。

其散文大抵可分為記敘文、論說文和傳記三類。其論說文主要是奏章和涉及政務的書信,收在《東溟文集》卷一和《東溟奏稿》之中。“善持論,指陳時事利病,慷慨深切”(姚浚昌語),如《通論》、《再復座師趙笛樓先生書》等,于論政議事之中,滲透著自身的遭遇感慨和切憤深憂,激昂豪宕,文筆駿利而富于感情。這類文章語言通俗簡潔,條理暢達,舉證要而不煩,反映出作者料事的前瞻目光和判斷的迅速準確,主要是表現作者政治家、軍事家的見解和胸懷,文學性并不強,如1840年七月初八《復福州史太守書》,信中駁斥在戰爭中畏敵如虎的福州太守“抗敵致報復”說,指出英軍炮艦萬里來華,“來則不善,惟有交鋒,豈能懼其報復”?言簡意賅,既深明大勢又毫不畏懼;八月七日,英酋璞鼎查率軍到達臺灣附近洋面,作者給當時主持軍國大計的怡良、劉鴻翱、曾望顏等分別上書,敦促這些大員摒除歧見和觀望猶豫,表達不惜一死抗敵報國的決心,在《再復怡制軍言夷事書》中寫道:“鎮江失守、江寧失守,無怪其然。聞當事諸公有暫事羈縻,請圣明速決大計之奏,雖云急迫萬分,何遂至此”。書中指斥時政,毫不避諱,乃至指陳上司,也是直言其非。忠于王命、急于國難的俠肝義膽、情急之態,可見一斑。論說文中也有一些篇目呈現另一種風格,即在雅潔、平實的敘事中曲折見情,顯得沉郁而委婉,如《與光律原書》,書中詳敘了他在臺抗擊英軍卻遭誣陷的經過和緣由,抒發了無奈但絕不妥協的堅定信念,其中揭示緣由,僅用數字:“閩帥以臺灣功不己出,久有嗛言,又恨前索夷囚不予,及奉查辦之令,遂脅迫無知,取狀具結,以實夷言”,敘事簡潔又明晰,其情勢之無奈和態度之堅定,字里行間,盡情流露。這類頗富情志的論說文,在姚文中也并非僅見于此。這類文章也時有瑣碎、粗糙之病,缺乏剪裁與錘煉。

記敘文多見于《康輶紀行》、《東溟文集》卷三,以游記和與友人的書信居多。姚瑩駐守過臺灣、任過藏差,見過許多當時士大夫沒有見過的異域風光,況且他又關注外域和邊陲并有過專門研究,所以他的游記不僅讓人耳目一新,而且重視原始資料,對此原委淵源詳加探考,并分析其得失利害,具有珍貴的史料價值和深邃的學術價值。如《康輶紀行》中記邛州一帶所謂“泥客”和“棒客”的產生緣由就具有上述特征:“棒客作俑,始于邛州某刺史。當時煙禁初嚴,洋煙不至,建昌一帶所產煙泥盛行,奸販如云,號為泥客。官慮兵役之不勝捕也,則大張曉諭,謂泥客本犯法,民能逐捕者聽。于是所在游民蜂起,截劫泥客以為利,自稱棒客。泥客不畏官而畏棒客,則亦結黨持械以自衛。相遇則死斗,斗必有一敗,敗則無食,則擾及居民行旅”,遂成“蜀中大患”。在《達賴喇嘛掣金瓶》、《西藏大番僧》和《西藏外部落》等記述中,介紹西藏政教合一制度、神王的產生過程以及政治版塊等情況,有著極高的史料價值,并可作為施政參考。在著名的《與湯海秋書》中,作者詳盡的介紹了臺灣的政情和民俗,自己蒞任后平亂經過和施政策略,最后又對確保臺灣的長治久安提出設想,既可視作自己治臺經過的回顧,又可視為自己的施政綱領。這類記敘文還有《游欖山記》、《葛瑪蘭臺異記》等。

傳記文則多在《東溟文后集》卷十一、十二中,以《陳忠愍小傳》、《張亨甫傳》、《湯海秋傳》和《祭兄伯符文》等為代表,皆感情真摯、文筆生動,頗有其祖姚鼐的文風。如《祭兄伯符文》將其兄為人的誠篤、早熟、厚道、慈愛、可敬可親的形象,描敘得十分真摯感人。而其中的“惟兄是活”、“惟兄是依”、“惟兄是恤”三個排比句,把作者對乃兄的眷戀、感激之心以及祭兄時的痛惜之情,表現得更加濃烈和沉郁。姚瑩散文中還有一些序跋,如《鄭云麓詩序》、《潘四農詩序》、《忠毅公家書真跡書后》等,從中可見作者的文學主張和為人品格,如在《鄭云麓詩序》中,作者又一次強調“欲為文”必先求“所以為人”的文學主張:“士大夫固有所當務者,詩歌似非所先。然以持正人心、諷頌得失,實有切于陳告訓誡之辭者”。在《忠毅公家書真跡書后》,作者極力稱贊桐城先賢左光斗的“殺身成仁”,其中也流露自己的旨歸。姚瑩一生最講“氣節”,他在揚州出資修葺史可法墓,又囑刻《左忠毅集》,并準備籌資刻“上起《離騷》,下至國初歷代忠義諸公遺集”,從中亦可看出姚瑩為弘揚民族氣節、挽救頹風敗俗的政治使命感。方東樹曾用多方比喻來盛贊姚瑩的散文風格:“觀其義理之創獲,如云霾過而耀星辰也;其議論之豪宕,若快馬逸而脫銜羈也;其辯證之浩博,如眺溟海而睹濤瀾也。至其鋪陳治術,曉暢民俗,洞極人情白黑,如衡之陳鑒之設,幽室昏夜而懸燭照也。而其明秀英偉之氣,又實能使其心胸、面目、聲音、笑貌、精神、意氣、家世、交游,與夫仁孝愷悌之效于施行者,畢見于簡端,使人讀其文,如立石甫于前,而與之俯仰抵掌也”(《東溟文集序》)。

姚瑩的詩作大都是寫自身感受,或吟詠性情和山水風物,或抒發宦途摧挫之感,憂時憫民之懷。詩風以盛唐為宗,兼有漢魏古詩的影響。 姚瑩曾以“風之過簫”(《后湘詩集自敘》)來形容自己清韻悠長的詩風。其內容主要可分為論詩詩、登臨懷古、贈友和山水四大類,均見《后湘詩集》。詩論以《論詩絕句六十首》為代表,前面已作敘述。但其它詩篇中亦有談論文學主張的,如五古《修辭》,仍是在強調作詩必先持正人心:“文章本心聲,希世絕近習。質重人則存,浮雜豈容入。鏤琢浠情貌,當非賢所急”。贈友詩更能看出作者海涵地負的藝術才華和雄放詩情,這類詩歌往往是鴻篇巨制,多側面、多手法的加以拓展和表達,如《觀梅舞劍行贈梅莊士》長達68句,476字,《張阮林自京師寄詩慷慨慰勉情溢乎辭因傷久別輒賦懷六十韻奉答兼示徐六襄光律原》更長達120句,600字,連詩題也長達36字。其中以寄劉開的兩首更見情愫,在《寄劉孟涂》中,詩人以夸張的筆調描畫出劉開的疏朗風神和出眾才華:“吾黨有劉生,矯矯非常儔。崛起榛莽中,顧盼邈九州。其精走雷電,其氣騰螭虬。化為九苞鳳,文彩鳴周周。聲華赫然起,倒屣傾諸侯。手握青蛇珠,口倒黃河流。大人辟英風,小儒驚不侔”。詩中雖也敘述劉開不遇于時并表達自己的同情,但并不是詩的重點所在,在稍加敘述后,著重寫二人登覽羅浮山的情形,完全是類似游仙詩的浪漫筆法:

遂乃逾梅關,南去登羅浮。茲山實仙窟,羽客時來游。青蜺與白鳳,仙蓋何悠悠。虎豹扼九關,白日崦嵫收。顧召許飛瓊,為我彈箜篌。聲慘不可終,涕泗望十洲。靈符既未佩,仙夢難為酬。君今在何許,胡乃不我謀。浩浩大江濱,遙遙南海頭。精魂儻飛去,千里還相求。

但在另一首《寄孟涂》中,又一反浪漫高亢的風調,寫得低沉而委婉:“自爾春天去,江南又早秋。海云雙淚滿,邊月一人愁。不分依南斗,偏遲買北舟。無情惟畫角,夜夜近危樓”。詩人在江南秋夜,面對皓月江水,傾吐著悠悠不盡的思念,一改陽剛為陰柔,顯示詩人多種藝術才華。《夜飲方竹吾北園偕左匡叔徐六襄方履周光律原張阮林諸君》風格和手法則和第一首《寄劉孟涂》相類。

登臨懷古類往往別具只眼,或是蘊有極深的歷史感慨,或是意在言外有現實針對性,如《鳳陽懷古》:

漢家豐沛郁相望,虎躍龍飛又鳳陽。吾百里中占地氣,一千年后再興王。天資自是殊寬急,國祚終教有短長。誰道韓彭更馮李,后先鳥盡嘆弓藏。

如果說其中的鳥盡弓藏之嘆還是讀史者所共有,那么“天資自是殊寬急,國祚終教有短長”就意味深長了,它不僅帶有歷史規律的總結,還含蘊著某種期待和探索。這種深長的意味,在《崖門懷古》中終于明朗地表現出來:

崖山風雨晝冥冥,猶是當時戰水腥。倉卒紀年同外丙,艱難立國下零丁。人間草木無王土,海底魚龍識帝庭。一代君臣波浪盡,杜鵑何處叫冬青。

詩人登上崖山,回憶南宋與元兵在這里的殊死相搏:陸秀夫報著幼帝投海和文天祥的零丁洋之嘆,這與他在散文《忠毅公家書真跡書后》中極力弘揚民族氣節,甚至不畏觸犯時忌是一脈相承的。另外《登何氏樓》中的感慨:“百年競逐原頭鹿,終古浮沈水上鷗。北望更須凌絕頂,黃河如帶是中州”;《登徐州城樓》中的“憑臨楚漢千年地,惆悵風塵九日杯。秋草已無人戲馬,暮鴻猶送我登臺”等皆有類似的特征。

姚瑩的山水詩特征是善寫凄迷景物,語言質樸清新而情感低回,如下面這兩首詩:

彭城遙望青山轉,泗水微流繞沛縣。北來不見石中魚,南飛正有沙邊雁。昨夜扁舟雨氣涼,河干日出弄晴光。秋草幾人迷故國,侵晨獨立煙蒼茫”。 ——《彭口曉望》

江燕飛飛暮雨時,吳娘打槳惜春遲。可憐無數長橋柳,都為東風踠地垂——《吳橋暮雨》

另外,像《從平山堂歸飲方氏余廬》:“九月寒江聞玉笛,幾人歌吹在迷樓”;《湖口送客》:“旅雁一江彭蠡渡,神鴉千樹小姑祠”,“誰為行人寫秋色,蘆花兩岸雨如絲”也都以清新凄迷見長。

姚瑩還有詞集《疏影樓詞》。姚瑩詞因經兵火鍛煉,力糾軟媚之風,刻意更新詞境,對當時詞壇有振敝起衰之功。富壽蓀認為“姚詞精勁如干將躍冶,恒于最平凡處,忽開異境,極花明柳暗之妙”(《清詞菁華》),如《水調歌頭·太湖曉渡》:

三萬六千頃,七十二芙蓉。曉煙浩浩不盡,曉水更濛濛。帆影蘆蒲深處,人影玻璃明處,雁影界長空。山色互縈繞,一百里東風。

迷離樹,是嶺橘,是江楓?晴云搖旭其上,黃色亂青蔥。坐我舵樓橫笛,不見蕪塘走馬,哀響激蛟龍。破浪羨伊穩,四扇側罛棚蓬。

詞境廓大,充滿動態感,處處寫景,又處處是人的感受,尤其是“迷離樹,是嶺橘,是江楓?晴云搖旭其上,黃色亂青蔥”幾句,波俏之中更顯狀物之妙。另外像《壺中天·烏篷船》描繪曹娥江上風光;《夜行船·登白湖金仙寺閣》描繪湖光山色:“今宵尊酒重開,聽落葉西風滿崖。地遠云橫,天高星動,月上潮來”;《柳梢青·登大觀臺》寫屏山臨江的大觀臺:“萬壑西蟠,一江東折,中有危臺”,皆能在當時鏤紅刻翠、衰憊綿軟的詞壇上,一發清新瀏亮之聲,確有振衰起敝之功。

四、英雄身后,大樹飄零;孤墳荒冢,野草侵階

姚瑩故居,位于桐城縣城寺巷內,深巷古屋,回廊小院,實為昔日故居一部分,后裔姚永概曾辟此為“慎宜軒”。

為木構架抬梁建筑,撐拱承檐,兩坡屋面,青灰小瓦,“井”字形大方格木窗,飾以菱形圖案。12間瓦房,前后進各5間,東西廂房各1間,前后左右,對稱排列。面積442.7平方米,屋高7.5米。四周環廊,中有長方形小院,面積42.1平方米,用鵝卵石鋪設“人”字形地面。院落內,有竹一叢,石榴幾株,太湖石二,紅綠梅各一,紅白月季各一。前軒有聯云:“門臨青竹邀君子,窗有紅梅見故人”。

故居的頹廢破敗與附近富麗堂皇的賓館飯店形成鮮明的對比。桐城是清代中葉桐城派發祥之地,出過方苞、姚鼐、劉大魁等一代文宗,但今日的姚瑩故居,與同在臺灣任過第一人巡撫的劉銘傳在肥西縣的故居相比,簡直有天壤之別。桐城文脈,莫非中喪?站在破敗的門樓前,看著斷碎青磚地面上蔓生長的雜草,斑駁的墻上恣意攀爬的藤蔓和暗綠的苔蘚,真讓人感慨無窮。

姚瑩墳塋仍在,但也是黃土一抔,殘碑一段,野草侵階,孤處荒郊。當年白居易到采石,見到李白荒冢,慨嘆其生前偉業與身后飄零的巨大反差,曾寫詩嘆曰:

采石江邊李白墳,繞田無限草連云。

可憐荒壟窮泉骨,曾有驚天動地文。

但是詩人多薄命,就中淪落不過君。(《李白墳》)

與姚瑩生前身后境遇相比,差相近似!

桐城市寺巷內姚瑩故居

姚瑩墓