民國先生,遠去的精神——訪《先生回來》策劃人鄧康延

鄧康延,曾經的香港《鳳凰周刊》主編,現在的深圳越眾影視公司董事長、紀錄片制片人,也是一位“非專業”的策展人。鄧康延具有濃厚民國情節,由他策展的《先生回來》通過全媒體講述了民國時期具有較大影響的十位人物。

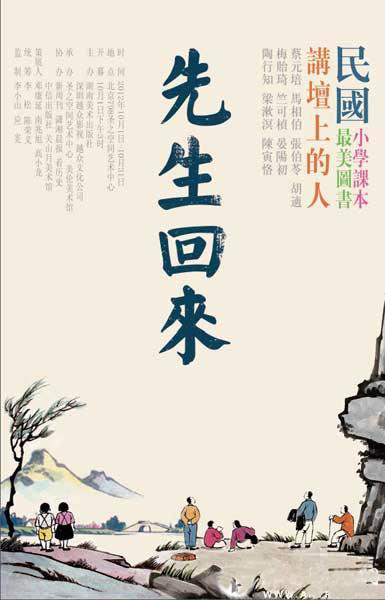

先生回來

2012年12月28日,鄧康延和他的《先生回來》全媒體致敬展一起來到了南京,鄧康延上一次重要的南京之行是來拍攝紀錄片《發現少校》的過程中,“我要向民國的首都致敬,因為它讓我感覺又回到了故鄉。”

邂逅先生

2008 年,鄧康延擔任制片人,在云南騰沖拍攝《發現少校》。

這部紀錄片講述了一位美軍少校后代將父親60多年前寫滿中文名字的小紅本和數張中美軍官照片放到網絡上發表,攪動了二戰滇緬戰場的塵封記憶,許多不為人知的二戰遠征軍的悲壯、傷感故事浮出水面。

也正是這一次發現少校的拍攝過程,鄧康延邂逅了先生。

鄧康延告訴記者,他是在一個地攤上無意中發現了1922 年騰越小學學生姜兆信的民國課本,課本中的方塊漢字,勾勒出一個與當下截然不同的語境,“看后感覺很好,于是就開始專門去收集民國時期的兒童啟蒙讀物,漸漸就想到了教育,想到了‘先生’。”

鄧康延說,那時恰逢某報紙專欄和他約稿,他想寫老課本的想法得到了認可,而后,鄧康延以此為材撰寫專欄、出版書籍,引發了社會上的 “ 老課本熱 ” ,也由此催生了他醞釀十年的紀錄片《先生》的拍攝:“民國先生,遠去的精神。蔡元培、胡適、馬相伯、張伯苓、梅貽琦、竺可楨、晏陽初、陶行知、梁漱溟、陳寅恪,十人十集,舒展性情、經歷、作為,感性血肉,理性骨骼,莫不傳奇而人性。

十多年前,鄧康延就萌發要拍中國文化名人的想法,鄧康延說,孔子、孟子那些先生離今人太遠,而蔡元培等大師的時代過去不久,先生們的背影依稀還可以望見。

此前,鄧康延所著《老課本 新閱讀》一書,附帶鄧康延的閱讀解注,掀起了一股極盛的老課本關注熱潮。“這些老課本很多都是胡適、蔡元培等編寫,現在再讀這些百年前的老課本,我們都能感受到他們的體溫。《先生》與老課本一脈相承,我們看完了那個時候學生們的文字課本,想看看他們身后的先生”。

以“先生”為名,鄧康延將十年前的想法付諸實踐。

“抗戰前的黃金十年,中國民營企業發展蓬勃,盡管兵荒馬亂。那時文化界也極具開放和包容,傳統的仁義禮智信,與西方思想交融碰撞,大師云涌、文化斐然。不管是蔡元培的北大、張伯苓的南開、梅貽琦的清華以及烽煙里的西南聯大,都有知行合一、風骨卓然的先生和學生。

按照計劃,紀錄片《先生》共分十集,每集講述一位先生。鄧康延一開始在微博上列出了20余位大師的名單,而隨著與網友互動、與私下朋友的調研和討論溝通不斷增多,鄧康延手里的名單竟然多到四五十位。

“紀錄片拍攝是為了今天樹一面鏡子,所以我們決定從教育做起,選擇了與教育相關的十位先生,你看我們所選的包括蔡元培、胡適、梅貽琦等六位都是大學校長,其余三位晏陽初、陶行知、梁漱溟都在推行鄉村和平民教育,還有一位陳寅恪也是一位大學里面堅守學問的教授。在那個動蕩的年代,這些先生在烽火連天的抗戰歲月和大江大海的南渡北歸里,宛如燈塔”。

尋找先生

30分鐘一集的紀錄片里,鄧康延希望可以將每一位先生的思想理論、救國情懷以及人生轉折盡可能記錄下來記,并通過采訪先生周遭事物、后人以及研究者去呈現他們的真實風范。

這是一部良苦用心的紀錄片,鄧康延在紀錄片中體現了自己愿望“我希望《先生》有一點功能性的東西,讓它成為實用教育榜樣”。

也正是如此,鄧康延對于該片制作也極其嚴謹。在確定了先生名單之后,鄧康延請來了一批學者作家為紀錄片撰腳本和做顧問。

鄧康延告訴記者,籌劃《先生》的時候高群書說他一定要來拍,他說拍電影把手都拍壞了。知名紀錄片導演馬莉接下了蔡元培、張伯苓的拍攝任務;給張藝謀拍奧運片的高小龍主動請纓拍胡適;王韌主導陳寅恪;其余六集則由他們團隊里原鳳凰衛視的紀錄片導演錢喻、劉碩勤執導……“但是,我卻只有車馬費給他們”。

前后一年的時間里,《先生》的腳本成型,但是到了紀錄片導演的手里,這些腳本雖然文字好,但卻缺乏紀錄片所需要的電視化的語言。于是借鑒原來腳本的文字,編導們又重新創作了一遍。

“不同的導演有不同風格,我對導演非常尊重,也必須讓他們放手去做。作為制片人,我要求他們盡量把先生們的性格和對社會的認知表現出來,也盡量把他們為教育帶來的精神成果表現出來”,鄧康延說。

據了解,《先生》的每一集都有著不同的拍攝手法和思路。鄧康延介紹,高小龍拍攝胡適,他在北京找來一位形似胡適的演員,再現“胡適之路”的場景。“他來回去了胡適家鄉三次,還去了臺灣,拍了100多個小時,記錄片中只需要30分鐘。難以割舍之下,又做了一個100多分鐘版本,期盼能進影院”。

鄧康延對臺北胡適紀念館館長贈送的書簽珍愛有加,書簽上印著胡適的名言:“容忍比自由還更重要。”“有幾分證據,說幾分話;有七分證據,不能說八分話。”“大膽地假設,小心地求證。”“山風吹亂了窗紙上的松痕,吹不散我心頭的人影。”

在他的微博上,轉載了陶行知先生的話:“一要雄壯,可以令人興奮;二要美麗,可以令人欣賞;三要闊大,可以使人胸襟開拓,度量寬宏;四富于歷史,使人常能領略數千年以來之文物,以啟發他們光大國粹的心思;五便于交通,使人常接觸外國思潮,以引起他們自新不已的精神。”

《先生》第一個十集的背后,是他所理解的先生和大學,其中,既有“南渡派”也有“北歸派”。蔡元培和胡適的北大、馬相伯的復旦、張伯苓的南開、梅貽琦的清華、竺可楨的浙大,晏陽初、陶行知和梁漱溟的平民鄉村教育、以及陳寅恪的學術風范……由學者作家傅國涌、余世存、張冠生、熊培云等為紀錄片寫文本、做顧問。胡適一集和張伯苓、蔡元培兩集托付給導演高小龍和高群書,陳寅恪則由紀錄片導演王韌主導……所有的候選對象,都有文化人的正能量,不可替代,開風氣之先。接下來的第二輯里,魯迅、周作人、林語堂、梁實秋、傅斯年、錢穆、司徒雷登一一列入候選。

其中,他最愛胡適,拍胡適時好似聽先生在上課,“有些道理我不認同又沒辦法不佩服”,胡適認為包容比自由更重要,所謂民國期間的文化就是互相對壘中取長補短,達到新的融匯,這樣才會有相對合理的思想和文化體系出現。鄧康延最終敲定的先生形象是一襲長袍背影,清瘦矍鑠,眺望著遠方。他的片頭詞:“那些背影,讓我們發現民族的正面。”

回不來的先生?

現場,鄧康延給我們我舉個例子,民國小學課本上有這么一句話:“三只牛吃草,一只羊也吃草,一只羊它不吃草,它看著花。”這就是民國時候典型的美育教育,最初的詩歌藝術。小學的課文是葉圣陶寫的文字,豐子愷作的插圖,這些大師都蹲下來和孩子們說話。民眾也敬字惜紙,對文化有普遍的尊重感。

鄧康延說,比如,當時就”來來來,來上學”還是”去去去,去上學”他們就爭論不休,來字太繁體了,去字太鄉里鄉氣了,最后還是用”來”,從中就能感覺到他們的認真,他們把對未來的希望寄托在孩子們身上,寄托在教育上,“而我們現在,還有多少大家能給孩子編課本?”中山大學教授王則柯以親身經歷印證了鄧康延的說法,他還記得上小學的第一課課文正是“來來來,來上學;去去去,去游戲”,在王則柯的記憶中,讀書上學是一件愉快的事,他盼著開學的心情總是比盼著放假更強烈。

隨后,鄧康延便拿起一本民國課本挑選了一篇課文朗讀起來,落地有聲,字字斟酌。

鄧康延說,這些先生名單的準則是:他們基本都是開風氣之先的,不墜青云之志的。不管是蔡元培、胡適、馬相伯、張伯苓、梅貽琦、竺可楨、晏陽初、陶行知、梁漱溟、陳寅恪……莫不與人類的教育精神息息相關。

據鄧康延介紹,目前他的公司越眾影視正開拍一部新的十集紀錄片《教育啟示錄》,將反思中國現在的教育問題,包括教育資源的分配不公、鄉村獨守孩童的教育缺失、中、高考的積重難返。“如果《先生》是講述近百年前的人,那么《教育啟示錄》講述的是現在的事,這是一個對照,也是一個呼應和聯動,它是在佐證《先生》,也是《先生》的一個回望。我們可能未必能給中國的教育把脈,但是我們可以把當下教育的人和事客觀梳理,讓教育者和關心教育的人去判斷和解決。”

鄧康延說:“一度我不知道這個局該怎樣重新布?今天有朋友說,在一個開放的空間里,哪怕一個小問題能拍深了,就有了縱深。我本想用大致相當的十個大問題梳理教育的脈絡,但我不是教育部長,宏大問題讓他們去解決吧,我們來談一個六年級的學生,每天晚 11 點之前睡不了覺,節假日要去學奧數、鋼琴,只為能考一個好的中學,然后才能考到名牌大學。只有考到名牌大學,才能夠找到如意郎君或如花媳婦,才能找到一個好的單位,最后得到好房子好車子。 ”

鄧康延告訴記者,有一次在火車站送別陳丹青,陳丹青對他說:“你們做了一件很有意義的事情,但是有一點我要肯定的告訴你,先生是回不來的。”

鏈接

《都市文化報》:近年來,民國題材的書籍、影視作品十分風靡,為什么還要做“先生系列”?

鄧康延:這些民國的先生們學貫東西,懷有一顆赤子之心,上有信念下有常識,即使在兵荒馬亂中也能看到一種自然生長的民族形態。真正有學問的人不在乎你的年齡和立場,真正的大學“非有大樓之謂也,有大師之謂也”。我們選了蔡元培、胡適、馬相伯、張伯苓、梅貽琦、竺可楨、晏陽初、陶行知、梁漱溟、陳寅恪十人,但為現今中國教育立鏡一面,呼喊十聲。

《都市文化報》:陳丹青曾說“這類動物已經絕種了”,你如何看?

鄧康延:胡適先生倡導白話文時曾說過:要有話說,方才說話。要說我自己的話,別說別人的話。是什么時代的人,說什么時代的話。引申出來就是:每一個時代都有自己的先生和人生榜樣,只不過取舍的標準不同了,看問題的角度和社會環境不同了,裝備和資源都不同了。

毫無疑問,這些民國先生是千年來可以和春秋戰國諸子百家相媲美的,也是離我們最近的一個時代,它被戰爭和意識形態淹沒了。我們所做的事,就是盡可能地復原。但我們也明白,城墻扒了,再怎么復原,再怎么燒磚,也是現在的磚,再無當年的質地。民國,是兵荒馬亂、顛沛流離,可有人懷有理想。不僅僅是先生,普通的民眾也“敬字惜紙”,對文化有一種崇敬感。

文章分頁: 1 2