臺灣首任巡撫劉銘傳詩文及故里散考

——經(jīng)典名篇故地新考之三十

一、個人簡介

劉銘傳(1836——1896),字省三,號大潛山人,1836年9月7日(清道光十六年七月二十七日)凌晨,生于合肥西鄉(xiāng)井王四房部(今合肥市肥西縣銘傳鄉(xiāng)劉老圩)人。因排行第六、臉上有麻點,人稱劉六麻子。自幼務(wù)農(nóng),生活窘困。為人剛毅任俠,曾殺了當(dāng)?shù)貓F勇頭目,加入當(dāng)?shù)刎溬u私鹽的團伙,接著干起打家劫舍的勾當(dāng),成為官府追捕的要犯。太平天國亂起,咸豐六年(1856)8月,劉銘傳糾集幾百名貧苦青壯,當(dāng)上了結(jié)寨自保的武裝頭目。兩年后,以“捍衛(wèi)井里”為旗幟,在大潛山西面建起寨堡,成為這一帶對付太平軍和捻軍的一股主要團練武裝。1859年9月1日,太平軍一部攻打合肥的長城鎮(zhèn)、官亭,劉銘傳奉命率部“協(xié)剿”,將太平軍擊退。后被安徽巡撫福濟褒獎為千總,賞五品頂戴。咸豐九年(1861)11月,李鴻章奉曾國藩之命在合肥招募勇丁,編練淮軍。劉銘傳受薦組織一支500人的隊伍,號稱“銘字營”,編入李鴻章的淮軍。同治元年(1862)4月,李鴻章奉命援上海,“銘字營”隨行,由安慶乘英國輪船到達(dá)上海李鴻章到達(dá)上海后,便著手更換軍械。至9月,“銘字營”中小槍隊已改為洋槍隊。以后,全營都換成清一色的洋槍。11月,劉銘傳聘請法國炮兵軍官畢乃爾教演洋槍,后來又四處購覓新式炸炮,委任他充任親兵炮營營官。隨著武器裝備的改變,作戰(zhàn)形式也就改為在開花炮隊掩護(hù)下由洋槍實施突擊的新式戰(zhàn)法,劉銘傳的變法維新思想,亦由此種下根苗。在滬對太平軍作戰(zhàn)期間,劉銘傳先后參與了進(jìn)攻上海外圍和蘇南的太平軍,攻占了南匯、川沙、江陰、無錫、常州等城鎮(zhèn),由于他打仗不怕死,深得淮軍統(tǒng)帥李鴻章的賞識,很快由千總、都司、參將、副將提升為記名總兵,成為李鴻章麾下的一員大將。所部“銘字營”發(fā)展成左、中、右三軍,每軍6營,共18營,加上炮隊、親兵隊和募僚人員,總兵力達(dá)七八千人,成為淮軍的主力之一。

同治五年(1866)12月,李鴻章接替剿捻失敗的曾國藩,去圍剿賴文光的東捻軍。六年2月,劉銘傳奉命自湖北宜城拔隊,與自樊城南下的湘軍鮑超部,合攻舊口、尹隆河地區(qū)的東捻軍。19日拂曉,劉銘傳圖功心切,提前由下洋港渡過司馬河(今天門河)進(jìn)攻捻軍。結(jié)果,遭到捻軍的分割包圍,總兵唐殿魁等部被殲滅。劉銘傳與幕僚逃入一個廢堡,脫去衣冠,坐地待死。后因鮑超一軍趕到,架劈山炮連環(huán)轟擊,將包圍劉銘傳殘部的捻軍擊退,救出了劉銘傳及部下2000余人。六月,東捻軍在賴文光,任化邦率領(lǐng)下渡過運河進(jìn)入山東半島,兵鋒直指煙臺。劉銘傳整天疲于追擊,不見成效,遂提出“守運河進(jìn)扼膠萊”的對策,企圖將捻軍“擠入登、萊海隅,趁勢圍逼”。李鴻章采納了他的建議,在膠萊河近300里的地段上,部署了近百營的重兵把守,在河西修筑長墻濠溝,每營負(fù)責(zé)3里寬的防御正面。8月,清軍王心安部營壘初成,河墻未筑的情況被捻軍偵知,趁機由此突圍,向南轉(zhuǎn)移。劉銘傳緊追其后,先后在淮縣、贛榆大敗捻軍,并收買叛徒殺害捻軍領(lǐng)袖魯王任化邦,使東捻軍元氣大傷,于當(dāng)年年底覆敗于揚州東北瓦窯鋪。劉銘傳因山東鎮(zhèn)壓捻軍有功提升為記名總督,封賞三等輕車都尉世職及一等男爵。

在東捻軍被圍告急之際,正在陜北作戰(zhàn)的西捻軍聞訊回救,取道山西,進(jìn)入直隸,威脅北京。清朝廷慌忙調(diào)集多路清軍圍堵。此時劉銘傳因積勞成疾,辭官回鄉(xiāng)。此時的“銘軍”已擴編為1.2萬余人,分步、騎、炮諸兵種,全部裝備了洋槍洋炮,成為淮軍及整個清朝軍隊中一支十分兇悍的武裝。剿滅西捻軍,自然少不了指揮這支勁旅的劉銘傳。在曾國藩的嚴(yán)令督促下下,劉抱病于同治七年7月27日回到銘軍老營,參與鎮(zhèn)壓西捻軍。8月16日,劉銘傳部淮軍和郭松林部湘軍,與西捻軍在陡駭河邊決戰(zhàn),西捻軍全軍覆沒,領(lǐng)袖張宗禹不知所終。

同治十一年(1872)2月,劉銘傳衣錦還鄉(xiāng),回到老家養(yǎng)病。駐扎在陜西的“銘軍”由于失去劉銘傳的控制,突然嘩變,幾天內(nèi)潰散殆盡。清廷追究責(zé)任,擬予革職查辦處分。在劉銘傳四下活動后,求得開復(fù),被解除兵柄,回故鄉(xiāng)閑居了13年。鄉(xiāng)居期間,他憂國之心未減,且革新思想萌生。他買了許多西方書籍和報刊的中譯本仔細(xì)閱讀,還經(jīng)常往來于上海、南京間,結(jié)交洋務(wù)派人士和改良主義知識分子陳寶琛、徐潤、薛福成等人,思慮中國富強之道。他拍案驚呼:“中國不變法、罷科舉,火六部例案,速開西校,譯西書以厲人才,不出十年,事不可為矣”。(《劉壯肅公奏議》卷首)這種直率深邃的見解在當(dāng)時是不多的。1880年,清廷以沙俄霸占伊犁,并對中國進(jìn)行武力威脅,便召劉銘傳入京征詢對策,并準(zhǔn)備必要時派他統(tǒng)兵作戰(zhàn)。劉銘傳借這個機會,呈上思慮已久的《籌造鐵路自強折》。他認(rèn)為:鐵路不僅利于漕務(wù)、賑務(wù)、商務(wù)諸業(yè),而且可以迅速提高清軍的機動能力,使18省合為一氣,一兵可抵十?dāng)?shù)兵之用。可惜這一建議未被清廷采納,劉銘傳不得施展抱負(fù),依舊返歸故里“療疾”。

1883年,中法戰(zhàn)爭爆發(fā)。次年6月,法軍除在陸路節(jié)節(jié)進(jìn)逼中國邊境,海上則派海軍中將孤拔率領(lǐng)炮艦20余艘,企圖攻占福建和臺灣海口,以逼迫清政府在談判中讓步。無奈之下,清廷只好再次起用驍勇善戰(zhàn)的劉銘傳。1884年6月24日,劉銘傳乘西太后和光緒皇帝召見之機,提出了“整頓海防以濟當(dāng)務(wù)之急,講求武備以立自保之基”的變革主張,并輔之以具體措施:嚴(yán)密防守各商埠及產(chǎn)煤地區(qū),斷絕敵艦之源;改建各海口炮臺,配備炮隊、水雷,裁撤長江、太湖水師,籌辦中國海軍,以嚴(yán)防守;速派精通業(yè)務(wù)者到外洋購買新式槍炮,以應(yīng)戰(zhàn)時急需;酌裁無用的募勇、綠營,編練新式軍隊,對統(tǒng)兵將領(lǐng)實行嚴(yán)格的考核和賞罰制度;設(shè)局譯刻西洋實用書籍以備參考。如果說,康有為等在是中國近代政治制度、文化教育方面改革先行者的話,劉銘傳則在國防、軍事方面的改革邁出先行的一步。覲見后兩天,劉銘傳被任命為督辦臺灣事務(wù)大臣,籌備抗法,不久又授福建巡撫,加兵部尚書銜。他從“銘軍”中抽調(diào)陸操教習(xí)100人、炮隊教習(xí)30人,水雷教習(xí)4人,并令銘軍舊將王貴揚等10余人攜帶毛瑟后門槍3000桿,配齊子彈渡海赴臺。

7月14日夜間,他趁著雷雨交加的惡劣天氣,乘軍艦躲過法國艦隊,于16日在基隆港口登岸。立即著手重新組織海岸防御:首先在基隆外海口門兩山對峙之處,增筑社寮島,仙洞山和沙灣炮臺,阻遏敵艦入口。滬尾除原有沙侖舊炮臺,又新筑中侖和油車口兩座新炮臺,填塞港道口門,阻止敵船突入。其次,鑒于臺灣清軍兵力單薄,劉銘傳在全臺推行團練之制,陸團在內(nèi)地駐守,漁團在海上巡邏。同時,劃全臺為數(shù)個防區(qū),分兵設(shè)將,各負(fù)其責(zé)。此外,在臺北府設(shè)支應(yīng)局,在上海設(shè)軍械糧餉總局,保障后勤供應(yīng)。這番設(shè)防和改制對臺灣防御收到顯著效果:先是8月6日在抵御法軍基隆抗登陸作戰(zhàn)中,取得擊倒法軍指揮官,法軍傷亡近100人的初戰(zhàn)大捷,遏制了法軍的囂張氣焰。繼而放棄基隆,援助滬尾,固守臺北,確保全臺大局。此方略雖遭到清廷、清軍將士和社會各界的反對,但他力排眾議,不改初衷,與法國侵略軍展開了長達(dá)4個月之久的拉鋸戰(zhàn),為中法戰(zhàn)爭最終取得勝利作出了極大貢獻(xiàn)。1885年,清政府決定臺灣正式建省,改福建巡撫為臺灣巡撫,任命抗法有功的原福建巡撫劉銘傳為首任臺灣巡撫。

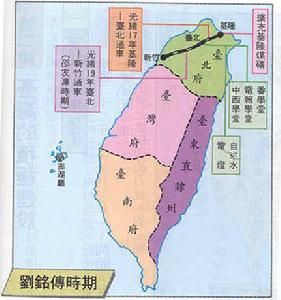

劉銘傳在他任臺灣巡撫的六年(1885-1890)中,對臺灣的國防、行政、財政、生產(chǎn)、交通、教育,進(jìn)行了廣泛而大膽的改革,全面推進(jìn)臺灣的近代化進(jìn)程,使臺灣的面貌煥然一新。劉銘傳認(rèn)為臺灣是東南7省的門戶,需要認(rèn)真加強防務(wù)。他確定了臺灣防務(wù)建設(shè)的原則是:以澎湖為前沿,臺北為重點。依靠近代化的武器裝備和工事。建立獨立防御體系,為此,他先后做了四件大事:興辦軍器局和軍械所,興筑新式炮臺,加強澎湖防務(wù)和整頓臺灣軍制。在加強海防的同時,劉銘傳還將臺灣的陸營裁汰,整編成35營,全部改用洋槍,仿照歐洲方式進(jìn)行訓(xùn)練,嚴(yán)格考核制度。臺灣的團練也改為常設(shè),設(shè)團練總局于臺北,各府、縣、廳設(shè)分局,各鄉(xiāng)設(shè)團,使之平時維持治安,戰(zhàn)時佐助官軍御敵。此外,劉銘傳還在臺灣創(chuàng)辦全國最早的、獨立的郵政局,在臺灣修建最早的一條實際營運的鐵路,在臺灣提出中國最早的創(chuàng)辦經(jīng)濟特區(qū)計劃——基隆煤礦承辦章程。以及架設(shè)電線,發(fā)展工商、種植送輸諸業(yè),推動了經(jīng)濟的發(fā)展,也為防務(wù)奠定了一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)。他在臺灣進(jìn)行的革新并非囿于臺灣之一島,而是有著希冀“以一島基國之富強”,以臺灣“一隅之設(shè)施為全國之范”,推動全國的革新與富強遠(yuǎn)大眼光和胸懷。劉銘傳在臺新政是清朝統(tǒng)治臺灣200年中最重要、也是最后的一次革新。連戰(zhàn)祖父連橫的《臺灣通史》評價劉銘傳“倡淮旅,練洋操,議鐵路,建臺省,實創(chuàng)中國未有之奇”,“溯其功業(yè),足與臺灣不朽”。但這些革新措施卻遭到朝廷、社會保守人士的共同反對。迫于內(nèi)外壓力,劉銘傳不得不在1891年告病辭歸。此時劉銘傳五十五歲,正值壯盛之年。

劉銘傳是清末洋務(wù)運動中比較具有時代眼光、革新思想和實干精神的杰出代表人物。他以一介武夫,起自皖北鄉(xiāng)團,既無科舉出身的曾國藩、李鴻章所受的儒學(xué)經(jīng)世傳統(tǒng)的熏陶,又無馮桂芬、王韜、鄭觀應(yīng)等研習(xí)西學(xué)的素養(yǎng),竟然能主張“內(nèi)仿工商,外興制造”,進(jìn)而提出“變西法、罷科舉”,成為中國近代化的積極鼓吹者和實踐者,這與兩個因素關(guān)系極大:一是與十九世紀(jì)六十年代,他率淮軍進(jìn)抵上海的經(jīng)歷以及李鴻章的影響。他在十里洋場,目睹千年世變。與洋人常勝軍并肩作戰(zhàn),更親自體驗到西式武器的精良和西法訓(xùn)練的嚴(yán)整,下決心虛心求教。他不但得到李鴻章的賞識,也深受其改良思想的影響,深感“因循坐誤,一旦變生倉促,將何以自立”。正是基于上述思想,他才會一到臺灣,便以異乎尋常的魄力和毅力致力于近代化建設(shè),將自己的革新主張快速付諸于實踐。二是深受桐城派影響:首先發(fā)現(xiàn)劉氏為將才的是曾國藩,其勛業(yè)也為桐城派后人所張揚,如王樹枏撰《清史稿?劉銘傳傳》,馬其昶撰的《劉壯肅公墓志銘》,陳澹然編《劉壯肅公奏議》,皆充分肯定他的變革思想和成就。另外,他的開放主張也得到桐城派中具有革新思想的人物的推助,如著名的奏折《籌造鐵路以圖自強折》,就是桐城派著名人物范當(dāng)世擬稿,吳汝綸潤色而成。從另一個方面來看,桐城派關(guān)注宣揚劉銘傳一類人物,也可作為桐城派在近代因時而變、向務(wù)實輕文方面轉(zhuǎn)化的一個很好的例證。

然而,此時的清政府已大廈將傾,劉銘傳的改革也遇到來自各方面的種種阻力,迫使他于五十五歲壯盛之年告病辭官而去。劉銘傳二次隱居之后,仍時時牽掛國防大事,尤其擔(dān)心日本的侵略擴張。退隱之初,他多次上書李鴻章,請他轉(zhuǎn)告朝廷,對日本為患要多加提防,特別是要加強海軍建設(shè)。1894年,日本侵略軍挑起了中日戰(zhàn)爭。一些清廷官員考慮到劉銘傳系淮軍宿將,對日本情況研究頗深,交章奏請起用劉銘傳指揮抗日軍務(wù),遭到光緒皇帝的師父翁同鯀的阻攔,僅向他詢問戰(zhàn)守之策。劉銘傳亟盼清廷能夠重新起用他,馳騁沙場,抗擊日軍。他立刻復(fù)信李鴻章,建議練兵,一半分屯沿海,一半扼守鴨綠江。不同日軍在朝鮮爭一城一池,重點保衛(wèi)東北三省,不使日軍越江,而后觀敵破綻,相機行事。這一頗為清醒的用兵方略也并未為朝廷所重視。1895年4月17日,喪權(quán)辱國的中日《馬關(guān)條約》簽定,將臺灣和澎湖列島割讓給日本。這不啻給劉銘傳當(dāng)頭一棒。他憂思郁結(jié),舊病增劇。11月下旬,臺灣軍民抗日斗爭失敗,日本侵略軍占領(lǐng)臺灣全部土地。消息傳來,劉銘傳頓時昏厥過去。

1896年1月12日,劉銘傳去世。作為一名有愛國心的沙場老將,清追封其為太子太保,謚壯肅,準(zhǔn)建專祠,《清史稿》有傳。但這些死后哀榮也許并不是劉銘傳所追求的。也許最令他抱恨終天的是不能馳赴疆場,抗擊日寇,而是眼睜睜看著多年嘔心瀝血建設(shè)的臺灣寶島被拱手割予日本。

劉銘傳時期臺灣政區(qū)圖

二、詩文創(chuàng)作

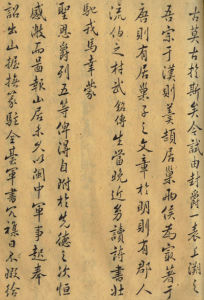

劉銘傳有文集《劉壯肅公奏議》和《盤亭小錄》,詩集《大潛山房詩抄》。

《劉壯肅公奏議》起自1870年“奉詔督師關(guān)中”,至1891年告病辭官二十二年間給朝廷的奏折,共22卷。桐城人陳澹然將其分為“出處、謨議、保臺、撫番、設(shè)防、建省、清賦、理財、獎賢、懲暴”十類,其中以臺灣軍政要務(wù)為多。劉銘傳為人剛毅,又在亂世統(tǒng)兵,更加睥睨鷹揚。年少時就桀驁不馴、爭勇好強,其師劉盛藻曾評論他:“升平之世是塊廢物,亂世倒可能成為英雄。”曾國藩以擅長相人察人而著稱,有人后來把他所寫的察人筆記整理成《冰鑒》。劉銘傳中曾記載這樣一件事:有曾國藩在李鴻章的陪同下悄然來到淮軍營地,只見:“淮軍諸名人,有賭酒猜拳者,有倚案看書者,有放聲高歌者,有默坐無言者。南窗一人,裸腹踞坐,左手執(zhí)書,右手持酒,朗誦一篇,飲酒一盞,長嘯繞座,還讀我書,大有旁若無人之概;視其書,司馬遷《史記》也。巡視畢出館,諸人皆不知為曾帥,亦不趨迎鴻章。曾帥歸語鴻章曰:‘諸人皆可立大功、任大事,將來成就最大者,南窗裸腹持酒人也。’其人為誰,即淮軍有名之劉銘傳。”劉銘傳如此秉性,加上未受過傳統(tǒng)儒學(xué)熏陶,所以表現(xiàn)在文風(fēng)上就為直白淺顯、通脫率性,心口如一,不知拘束,頗類曹操的散文風(fēng)格,也體現(xiàn)了桐城文派后期務(wù)實輕文的傾向。在臺時,加上身為閫帥,重任膺寄,戎馬倥傯之間更少文飾。其奏折往往直抒己見、無所顧忌,行文更加淺白率直,如為了加強臺北防務(wù),他請求調(diào)遣和購買艦船,鞏固海防,奏折劈頭就直書臺灣地理位置的重要和海防形勢的嚴(yán)峻:竊惟臺灣孤懸海外,為南北樣關(guān)鍵,礦產(chǎn)實多,外族因而環(huán)伺。綜計全臺防務(wù),南以澎湖為鎖鑰,臺北以基隆為咽喉。澎湖一島,獨嶼孤懸,皆非兵船不能扼守[1]。

隨后分析在基隆重建炮臺的重要性,但建炮臺所需材料要從廈門運來,“現(xiàn)無輪船過海,望洋束手,萬難迅速告成”。全臺防務(wù),孰輕孰重,皆一目了然;關(guān)鍵所在,均一一點出,言簡意賅而語氣峻。急但清政府卻以“已有南北洋海軍和經(jīng)費短絀”為由不予采納,劉銘傳卻不改初衷,變換辦法,將上述意圖付諸行動:1884—1885年他先后購買南通、北達(dá)等幾艘小船,供緝捕、運輸兼通文報之用,并雇洋匠自造駁船一艘,用以運炮械、安置水雷。在臺北建機器廠,自制槍彈,準(zhǔn)備繼建大機器廠以制造炮彈。同時,設(shè)立軍械所和火藥局,又聘德國技師重建基隆炮臺,興工加固安平、旗后、滬尾、媽宮、西嶼、大城北諸炮臺,配備強勁大炮,火力增強數(shù)倍。在基隆和滬尾設(shè)水雷局和水雷營,使水雷與炮臺相資為用。此外,他還進(jìn)行整軍、練兵,防軍全部改用洋槍,聘請外國教習(xí),加強訓(xùn)練。在臺北設(shè)總營務(wù)處,統(tǒng)轄全臺軍務(wù)。在他的大力整頓下,臺灣防務(wù)日見充實,表現(xiàn)了一位封疆大吏寧被朝廷誤解也不誤國的忠貞之志。

在對待臺灣少數(shù)族的撫慰上,劉銘傳發(fā)布文告:一方面嚴(yán)禁官吏凌虐番民,漢人奪占番地,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)加懲處,絕不偏袒。這類文告則呈現(xiàn)一種嚴(yán)行峻刻風(fēng)格;但在對臺灣少數(shù)族撫慰時,無論是消除少數(shù)族的疑懼、停止劫殺居民等對抗行為,或是大興文教,誘導(dǎo)少數(shù)族講求起居禮儀,這類文章則是循循善誘、反復(fù)申說,曉之以情、動之以理,呈現(xiàn)一種委婉紆徐的行文風(fēng)格,如奏章中談到1885年首撫淡水東南馬來番時的情形:“馬來聞臣劾治副將潘高升,謂其不袒官民以虐番也,則大喜,十九日親至屈尺莊求撫,所有八社番丁,皆愿薙發(fā)歸化”。其后又定規(guī)約,將馬來番子弟邀至城讀書。生番地界,各歸各業(yè),不許軍民侵占(《剿撫滋事生番現(xiàn)經(jīng)歸化折》)。史載劉銘傳為撫番曾“三親絕域,蒙瘴涉險,不騎而徒”,從1885年冬至1886年夏,半年之間招撫400余番社,歸化7萬余人。1887年春夏之間,后山撫218社,番丁5萬余人,前山撫260余社,番丁3.8萬余人,田園數(shù)十萬畝,使“全臺大定”。

《盤亭小錄》中的盤亭,是劉銘傳用來存放國寶虢季子白盤所建的亭名。1864年劉銘傳攻下太平軍占領(lǐng)的常州,從太平天國護(hù)王(陳坤書)府得此盤,第二年在家鄉(xiāng)劉老圩置亭收藏。此盤在劉家傳了四代,歷經(jīng)艱辛。新中國成立后,劉家把它獻(xiàn)給了國家。同治十一年(1872)劉銘傳將虢季子白盤拓片、考證文字、安徽巡撫英翰的序,全椒薛時雨和合肥徐子苓的記和自己的跋匯成一集,題為《盤亭小錄》。劉銘傳在“跋”中記敘在常州得盤的經(jīng)過以及吳云的釋文和“記”,最后對此國寶的失而復(fù)得發(fā)抒感慨。作者描摹其盤:“其狀碨磊而銼,大數(shù)圍,重不可舉,黝然澤如元玉,扣之清越以幽”,語言簡括精到,可見狀物之功力。文章最后的感慨是:“寂寂青山,悠悠白眼;一重闕案,百尺孤亭。世有識奇好事如揚子云者,覽而補訂之,則更幸甚”。完全是文人清慨,與前面奏議那種淺白率直而少文飾的風(fēng)格大相徑庭。

劉銘傳雖以武功名世,亦愛詩文,他的詩歌頗有特色。時人謂其“少耽吟事”,“才兼文武”。曾任其幕僚的同光體代表作家,著名詩人、詩論家陳衍稱其詩“偶對甚整”,“體近樂天”。其實由于自幼務(wù)農(nóng)、戎馬一生,詩歌上并無師承,往往獨出蹊徑、抒其襟抱。加上為人剛毅任俠,百戰(zhàn)百勝,“所向有功,未遭挫折。故蔑視此虜之意多,臨事而懼之念少”(曾國藩《大潛山人詩鈔》序),所以詩中有種馳騁縱橫、一往無前的氣勢,盡展這位一代名將的豪情和襟抱。如:

半壁皆烽火,江南不見春。離家才三月,航海八千人。才系蒼生望,身承寵命新。英雄有抱負(fù),舉止自天真——《上海軍次中丞接篆日》

1862年,劉銘傳率練勇編入李鴻章的淮軍,號稱“銘字營”,隨李鴻章去上海鎮(zhèn)壓太平軍。詩中有對國家陷于戰(zhàn)亂的感慨,更有對自己才干的自負(fù)和為國平亂的信心。曾國藩認(rèn)為劉銘傳的七律,非常像杜牧,“皆豪士而有俠客之風(fēng)”,“往往有單行之氣”(《大潛山人詩鈔》序)。這種豪氣,不僅吐納在戎馬倥傯的軍旅之作和封疆守土的謀劃吟詠之中,即使是窮愁困頓之際,亦見坦蕩昂揚之氣,如:

自從家破苦奔波,懶向人前喚奈何名士無妨茅屋小,英雄總是布衣多。為嫌仕宦無肝膽,不慣逢迎受折磨。饑有糗糧寒有帛,草廬安臥且高歌。——《遣懷》

午夜沖寒喚渡河,滿天風(fēng)雨悵如何。一身落落誰知己,四顧茫茫且放歌。豈是蘆中人未識,恐教髀里肉生多。畫工似有規(guī)儂意,不寫逍遙寫折磨。——《題〈風(fēng)雨窮途圖〉》

《大潛山房詩鈔》刻于同治五年,多劉氏壯歲之作,晚期詩作皆未收錄。據(jù)銘傳之孫劉朝敘云,劉氏解甲歸田后,“以吟詠自適”,遺詩有“數(shù)百首”之多,但今多不見,王揖唐的《今傳是樓詩話》存有兩則,可見一斑:

得遂歸田志,君恩肯放還。解兵渡渭水,策馬出秦關(guān)。不歷風(fēng)波境,焉知世事艱。此行無建樹,羞對二華山。——其一

秦兵不渡隴,界限總分明。我抱虛糜恥,誰將寇難平。徒憂回紇馬,未解世人情。努力期來者,朝廷務(wù)遠(yuǎn)征。——其二

詩中回憶為國從戎的戰(zhàn)斗經(jīng)歷和自己的慷慨之志。其中“不歷風(fēng)波境,焉知世事艱”和“徒憂回紇馬,未解世人情”亦暗含對朝政荒嬉、茍且偷安的不滿和自己的抗?fàn)幗Y(jié)局。《其一》的結(jié)句抒寫從戎 的結(jié)句和感慨;《其二》則對未來充滿信心,雖解甲歸來但壯心不泯。詩風(fēng)悲壯而慷慨。

劉銘傳手稿

三、魂歸故里的一波三折

劉銘傳一生,三次離鄉(xiāng)從軍,三次離職返歸故里:第一次是咸豐九年(1861)組織“銘字營”,編入入李鴻章的淮軍。同治七年(1868)因積勞成疾,辭官回鄉(xiāng);同年七月,在曾國藩的嚴(yán)令督促下抱病赴陜北剿捻,第二次離開故鄉(xiāng);同治十一年(1872)2月,平定西捻軍,衣錦還鄉(xiāng)。光緒十年(1884)再次啟用為督辦臺灣事務(wù)大臣,赴臺抗法。六年后被迫從臺灣巡撫任上告病辭官,返歸故里。劉銘傳在返鄉(xiāng)期間,曾先后在皖中修建了三處住所,分別是肥西劉老圩子,六安劉大圩子和金寨的劉新圩子。其中肥西劉老圩子修建最早,金寨的劉新圩子修建最遲。劉新圩子今已不存。作為故居遺址存留的是肥西劉老圩子和六安劉大圩子。

劉老圩坐落在合肥市西郊大潛山下,是具有皖中民居特色的圩堡型住宅群。同治七年(1868)劉銘傳在剿捻中積勞成疾、回鄉(xiāng)養(yǎng)病。此時已是記名總督的劉銘傳在原住宅東南約六里處興建新宅“劉老圩”。圩基包括水面,占地約6公頃。建圩時四周挖壕溝墊圩基地,西面挖大堰燒磚瓦,就近從山上取石料。為了面對大潛山,劉老圩建筑坐西朝東。圩內(nèi)四周是深壕和石圍墻,大潛山匯流的金河水繞圩而過。圍墻上配有5座碉堡、炮臺。分內(nèi)、外壕溝。外壕有東南、東北角兩大吊橋,各橋分別有兩層門樓7間,住有兵勇護(hù)圩。過外吊橋進(jìn)圩內(nèi)即是內(nèi)壕溝,每座吊橋處均有門樓。

據(jù)《肥西縣志》記載:劉老圩正大廳為三進(jìn),每進(jìn)3間,后人稱為“九間房”。頭進(jìn)與二進(jìn)之間的天井院內(nèi)是回廊包廂,第三進(jìn)為兩層堂樓。主入口東大門為紅漆鋼釘,敞廳、中大廳、九間廳皆有彩繪裝飾;門窗漆紅色油漆,廳堂廊柱為金龍抱柱式,這已遠(yuǎn)超出了清工部對民間建筑的形制、色彩的嚴(yán)格規(guī)定。這與劉銘傳為人桀驁不馴有著密切關(guān)系。另外,劉老圩地處遠(yuǎn)離朝廷的鄉(xiāng)村,曾一度為六安、合肥皆不管轄的“飛地”也是一個原因。使其得以自由發(fā)展,不受禮制的約束。正大廳大門面對外壕溝月芽塘,月芽塘兩尖角內(nèi)弦是矩形荷花池,池中有花圃。正廳西南角是西洋樓,兩層三間,樓上藏書,樓下住人。正廳北面是鋼叉樓,兩層五間,因大潛山側(cè)有老虎洞,建此樓”壓邪鎮(zhèn)圩”。墻體皆為清水青磚,脊飾豐富多彩,鋪地、園林多采用當(dāng)?shù)厥a(chǎn)的青石。樓后的盤亭,四面環(huán)水,惟石橋相連,存放國寶“虢季子白盤”。盤亭北面的九間廳,是劉銘傳迎客會友之處。廳后的小島曾經(jīng)是彈藥庫。劉老圩西水面上有一大島,是讀書的好所在。當(dāng)年劉銘傳常在此讀書,后有棧橋通往島上。據(jù)說劉銘傳晚年時曾拆了棧橋,每天搖船送孫輩到島上讀書,中午送飯吃,傍晚才準(zhǔn)回家。劉銘傳的后代多在圩內(nèi)居住。這一片建筑群19世紀(jì)末曾遭火災(zāi),解放初期為華東野戰(zhàn)軍某部駐地,因軍工建設(shè)需要改建為倉庫。

劉銘傳故居1998年確立為安徽省文物保護(hù)單位,2006年又被確立為全國文物保護(hù)單位。現(xiàn)在的劉老圩基本上保持著莊園風(fēng)貌。圩內(nèi)濠水環(huán)繞,圩外樹木蔥蘢,很有氣勢。跨過與圩外連接的一座小橋進(jìn)入圩內(nèi)。迎面就是鼎鼎大名的九間廳。這是圩內(nèi)僅有的幾幢古建筑之一。面闊五間,硬山屋頂。房梁上雕有精美的山水,人物木雕。大概是經(jīng)費匱乏吧,唯一這個九間廳經(jīng)過修繕,顯得很氣派。陳列著名“虢季子白盤”盤亭亦經(jīng)修繕。但廳西南的“西洋樓”,廳北面的“鋼叉樓”,樓后,圩西劉銘傳以及子孫們當(dāng)年的讀書處俱已不存。唯有廳的東邊原來“彈藥庫”的舊址,大概因為建國初解放軍也在此儲藏彈藥,現(xiàn)在還剩兩堵斷壁,在料峭的寒風(fēng)中訴說著昔日的輝煌。圩內(nèi)有幾株古柏、香椿,倒是歷經(jīng)滄桑卻枝繁葉茂,其中一株已經(jīng)一百多年的廣玉蘭,是中法戰(zhàn)爭后慈禧太后賜給劉銘傳的。

2006年11月,合肥評選新“十景”,劉銘傳故居雖是國家級的文物保護(hù)單位,歷史價值很高,但評選委員會趕到現(xiàn)六安金安區(qū)張店場察看時,卻發(fā)現(xiàn)故居內(nèi)開發(fā)的景點以及可供觀賞的文物實在有限,因此該景點落選。唯有廣玉蘭今日已成合肥的市花,物在人亡,撫今思昔,更讓人平添幾分惆悵!

合肥銘傳鄉(xiāng)劉老圩劉銘傳故居的“九間房”

今日劉老圩:圩溝水草叢生,圩內(nèi)屋舍殘破

劉大圩子位于六安金安區(qū)張店鎮(zhèn)郊,是同治十一年(1872)劉銘傳被革職鄉(xiāng)居的十二年間修建的,前后修建的還有金寨的劉新圩子。1958年,位于金寨的響洪甸水庫建成,劉新圩子遺址沒入水中,唯有劉大圩子存世。據(jù)政協(xié)六安市委員會編著的《六安文史》(第二輯)記載:同治十一年,劉銘傳革職返鄉(xiāng),便在張家店按肥西的劉老圩子的規(guī)模和構(gòu)局修建劉大圩子。直到1883年,劉大圩子初具規(guī)模。同年劉銘傳離開了劉大圩子,并將劉大圩子的修建工作交給劉子務(wù),又經(jīng)過五六年,劉大圩子終于建成。但劉大圩子是否是劉銘傳所建,學(xué)術(shù)界一直存在爭議,最大的可疑點是找不出劉銘傳修建此圩的相關(guān)資料。現(xiàn)有資料只能說明劉大圩子和劉子務(wù)有關(guān)系。但劉銘傳在咸豐九年(1861)11月,率“銘字營”入伍后,一直跟隨李鴻章,并未投奔過六安的劉子務(wù),劉銘傳也未負(fù)責(zé)修建過劉大圩子。現(xiàn)在除了幾位研究學(xué)者之外,普通市民幾乎都不知道劉大圩子,更不了解劉銘傳和劉大圩子的歷史。據(jù)劉銘傳研究會長劉學(xué)宣說:劉氏后人現(xiàn)在重點修復(fù)劉老圩子和附近的祠堂,而對于六安的劉大圩子,則是無暇顧及。

劉大圩子當(dāng)年曾有“江淮第一水圩”美譽。現(xiàn)在卻殘破不堪:正大門是一個門樓,白墻青瓦,但顯得極為陳舊,門樓前堆放著許多爛瓦。過了這座門樓,就是一座石橋。據(jù)住在院內(nèi)的劉大圩糧站退休職工云:當(dāng)年過了橋就是內(nèi)圩,從橋到最前面的門樓是中圩。現(xiàn)在外圩已無遺跡;中圩門樓墻體傾斜,而石橋石欄有一段完全消失,開了個“大口子”。“內(nèi)圩拆掉了大片古建筑,以前這都是全紅木的頂梁和框架,上個世紀(jì)八十年代糧站拆除后就成了徹底的磚瓦房。”現(xiàn)在內(nèi)圩門樓的上蓋也已椽爛瓦破。內(nèi)圩住著有約七、八戶糧站職工。院內(nèi)走廊的木頭支柱基本都已殘缺,而上面的木梁還架著電線,在靠近水邊的“繡花樓”,底層兩間住著一戶職工,一間臥室,一間廚房,二樓樓臺護(hù)欄基本不全,上面長滿野草。整個內(nèi)圩沒有任何管理人員,除去一小部分房屋外,已經(jīng)全部改造成民房及糧站倉庫。

今日之六安張店劉大圩子

比故居更富坎坷的是英雄的魂歸故里。劉銘傳的一生有著傳奇色彩,尤其與“六”字有著不解之緣。劉銘傳生于1836年,卒于1896年,享年60歲。他在家里排行老六,人稱“劉六麻子”。他1856年在六安興辦團練。1862年創(chuàng)辦淮軍“銘字營”,當(dāng)時年僅26歲。臺灣建省后,他當(dāng)巡撫6年。其遺骨和骨灰亦經(jīng)六次搬遷,最后保存在其后人家中,直到2011年4月12才正式安葬于故居劉老圩對面的大潛山下,一代天驕的遺骸竟然在外飄零了116年。

肥西縣地方志專家馬騏講述了劉銘傳遺骨和骨灰六次搬遷的經(jīng)過:1896年1月12日,劉銘傳在六安麻埠劉新圩去世,遺骨暫時安放在圩內(nèi),擬擇時安葬。當(dāng)年春,一場大水沖毀劉新圩,劉銘傳家人將棺材放在竹筏上運回肥西,葬于離劉銘傳故居劉老圩十幾里遠(yuǎn)的金橋吳家院墻。

1958年“大躍進(jìn)”時,平整土地,劉銘傳墓被挖開。劉銘傳曾孫劉肅曾先生的夫人和親戚去劉銘傳墓地察看,發(fā)現(xiàn)劉銘傳隨葬品僅剩帥袍等少數(shù)物件。他們把遺骨撿出,包以帥袍殘片,帶回合肥火化,珍藏家中。

1964年,劉銘傳的后人劉朝望的夫人周宗文由上海來合肥時,受劉肅曾先生的委托,將劉銘傳骨灰盒連同后人劉朝望的骨灰送往蘇州天平山靈巖寺保管。

1966年秋,蘇州天平山靈巖寺住持通知將存放的骨灰盒取回。周宗文委托娘家侄兒周國保將劉銘傳及劉朝望骨灰?guī)Щ乩霞议L豐縣三十頭村,趁天黑埋入村后墳地,堆成兩個相連的小墳包。周國保及家人從來不敢透露這是劉銘傳的墳?zāi)梗衷馊吮I掘。周國保去世后,由其老伴和子女負(fù)責(zé)看護(hù)祭掃。

此后,劉銘傳骨灰改由劉銘傳后人放入家中輪流保管。2000年12月13日,20多位劉銘傳后人齊聚發(fā)掘現(xiàn)場,合肥市地方志專家,和合肥市文物考古專家程如峰先生,應(yīng)邀作為見證人和記錄人。 劉銘傳骨灰盒出土?xí)r已嚴(yán)重腐爛,一碰就破,不過,骨灰保存基本完好。此后,劉銘傳骨灰暫時放在其后人家中輪流保管。

劉銘傳骨灰出土的消息一經(jīng)傳出,各界人士十分關(guān)注劉銘傳骨灰正式安葬的問題。大家認(rèn)為劉銘傳作為有重要歷史功績的名人,應(yīng)該建一座規(guī)模較大的墓園,以彰其功。肥西縣政府很快將建設(shè)劉銘傳墓園一事列入議事日程。劉銘傳的后人、安徽省劉銘傳研究會會長劉學(xué)宣曾為此致信當(dāng)時的臺北市長馬英九,與他探討是否可將劉銘傳骨灰安葬在臺灣,因為劉銘傳一生最輝煌的時期是在臺灣度過的。馬英九將信轉(zhuǎn)給時任臺北市文化局長的龍應(yīng)臺,龍應(yīng)臺很快就給程如峰回了一封信,建議還是將劉銘傳骨灰安葬在他的家鄉(xiāng)肥西縣。2008年10月23日,劉銘傳墓園建設(shè)項目在安徽省肥西縣正式啟動。墓址選擇在劉老圩附近的大潛山,因據(jù)說年輕時的劉銘傳曾登上大潛山仰天長嘆:“大丈夫當(dāng)生有爵,死有謚!”劉銘傳成名后自號“大潛山人”,他創(chuàng)作的詩作也命名為《大潛山房詩鈔》。工程分為兩期,初期投資約為500萬元。初期墓園部分于2011年完工。當(dāng)年4月12日,劉銘傳遺骨正式在其家鄉(xiāng)安徽省合肥市肥西縣大潛山安葬。墓園高度為146米,形狀看上去有點像南京中山陵。劉銘傳遺骨裝在水晶棺內(nèi)的水晶球中。墓園外是一個大的停車場,一進(jìn)門是一個照壁,經(jīng)通道拾級而上,沿途可見石馬、石豬和華表,在半山腰有祭祀的廣場,很是氣派。據(jù)介紹,劉銘傳墓園規(guī)劃期間,規(guī)劃設(shè)計人員曾赴湖南考察了與劉銘傳同時代的人物,如曾國藩和左宗棠的墓園,并將按劉銘傳的官秩來設(shè)計墓園。“同時,鑒于劉銘傳非同一般的歷史功績,這位傳奇人物的墓園規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于曾國藩和左宗棠的墓園規(guī)模”。劉銘傳墓園建設(shè)均由政府投資。據(jù)肥西縣政協(xié)副主席衛(wèi)先毓介紹:劉銘傳墓園將建成為愛國主義教育基地,兩岸交流平臺和肥西縣一個重要的人文旅游景點。在建設(shè)劉銘傳墓園的同時,圍繞劉銘傳故居,還準(zhǔn)備打造臺灣風(fēng)情一條街,將原汁原味地濃縮臺灣幾個時期建筑、文化的要素,可能還會請臺灣同胞對風(fēng)情一條街進(jìn)行建設(shè)、管理和經(jīng)營。不但是“文化搭臺,經(jīng)濟唱戲”,而且還將作為聯(lián)系兩岸的文化紐帶,為祖國統(tǒng)一大業(yè)作出偉大貢獻(xiàn)!(首席記者何雪峰、記者楊丹丹、李歡《仿照中山陵安徽將建清朝將領(lǐng)劉銘傳墓園》,2008年10月24日《新安晚報》)墓園至今還未開放,因為當(dāng)?shù)卣按蛩阏垏_辦、省臺辦來主持。如此計劃,就能邀來更多臺灣名流,更好發(fā)揮兩岸交流的作用”,銘傳鄉(xiāng)黨委書記王慶富如是說。

仿中山陵的合肥肥西縣銘傳鄉(xiāng)大潛山下劉銘傳墓園

大潛山下劉銘傳墓園內(nèi)劉銘傳墓

注釋:

[1]《恭報到臺日期并籌辦臺北防務(wù)折》,《劉銘傳文集》,合肥·黃山書社1997年版,90頁。