胡毋生

字 :子都

朝代:西漢

官職:博士

簡評(píng):專治《公羊春秋》

胡毋生,齊人也。孝景時(shí)為博士,以老歸教授。齊之言春秋者多受胡毋生,公孫弘亦頗受焉。

——摘自“國學(xué)寶典”《史記》-卷一百二十一·儒林列傳第六十一/百衲本

胡毋生,字子都,西漢齊(今山東臨淄)人。專治《公羊春秋》。景帝時(shí)博士,曾與董仲舒同業(yè),仲舒著書稱其德。受業(yè)于公羊高玄孫公羊壽,口傳《公羊春秋》,使此學(xué)得以留傳于后世。老年,返歸齊地,從事教育活動(dòng),傳授《公羊春秋》,公孫弘頗受其影響。其弟子蘭陵褚大官至梁相,溫呂步舒任丞相長史,東平嬴公,守學(xué)不失師法,為昭帝諫大夫,授東海孟卿、魯眭孟。由于董仲舒和公孫弘的宣講,武帝尊重公羊家,逐漸形成一大學(xué)派。公羊?qū)W派的思想對(duì)近代資產(chǎn)階級(jí)改良派有很大的影響。

基本介紹

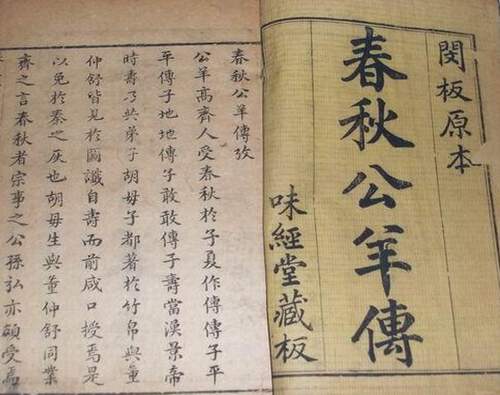

胡毋生治《春秋公羊傳》

胡毋生,字子都;齊國人(今山東淄博臨淄)。著名西漢時(shí)期經(jīng)學(xué)家。胡毋生的生卒年月已難詳考,約當(dāng)在公元前二世紀(jì)左右,是西漢時(shí)期著名的儒家學(xué)者,經(jīng)學(xué)家、《春秋》“公羊?qū)W”家。

胡毋生治《春秋公羊傳》,漢景帝時(shí)立為博士,與董仲舒同業(yè)。董仲舒著書稱其德,曰:“胡毋子都賤為布衣,貧為匹夫,然而好樂義好禮,正行至死,故天下尊其身而俗慕其聲。甚可榮也。”(見清儒教唐晏撰《兩漢三國學(xué)案》卷八引東漢李固引董子語)胡毋生年老,歸教于齊地,齊地言《春秋》者多從其學(xué),公孫弘亦頗受焉。弟子出名者有蘭陵褚大、東平嬴公、廣川段仲、溫呂步舒。

胡毋生年齡比董仲舒稍長。是漢代最早傳公羊?qū)W的大師之一,也是首先將公羊師說著之竹帛的人。戴宏序述公羊春秋傳授順序說:“子夏傳予公羊高,高傳予其子平,平傳予其子地,地傳予其子敢,敢傳子其子壽。至景帝時(shí),壽及其弟子齊人胡毋子都,著于竹帛。(徐彥《公羊注疏·何體序疏》引)可見,胡毋生既是公羊春秋的嫡系正傳,也是協(xié)助公羊壽將公羊師說著之竹帛,結(jié)束其沒有文本,口耳相傳歷史的人。

公羊?qū)W于此有案可稽,有章可依,學(xué)說更加定型。同時(shí),由于公羊有經(jīng)本流傳,也有利于學(xué)說的傳揚(yáng)。此外,胡毋生還歸納公羊義例,著有《公羊條例》一書,使公羊?qū)W說條理化,以便學(xué)者提綱挈領(lǐng),掌握要點(diǎn)。東漢末何休作《公羊解訪》,就曾“依胡毋生《條例》,多得其正”(何體《自序》)。

唐徐彥《公羊疏》說:“胡毋生本雖以《公羊經(jīng)傳》傳授董氏,猶自別作《條例》。”以董仲舒為胡毋生的弟子。吳檢齋曰:“其說但不見于淳史,疑莫能質(zhì)也。”(《經(jīng)典釋文序錄疏證》)檢齋所疑甚是。但徐氏之言,恐依本于《漢書·儒林列傳》。傳曰:胡毋生字子都,齊人也。治《公羊春秋》,景帝時(shí)為博士。與董仲舒同業(yè),仲舒著書稱其德。年老,歸教于齊,齊之言《春秋》者宗事之,公孫弘頗受焉。而董仲舒為江都相,自有伶。弟子送之者,蘭陵褚大,東平嬴公,廣川段仲,溫呂步舒。單以這段文字論,似乎胡毋生的弟子有公孫弘、董仲舒、褚大、嬴公、段仲、呂步舒等。

《隋書·經(jīng)籍志》即以嬴公為胡毋生弟子。其實(shí)這是班固為了行文簡潔,未加區(qū)別。后人又不深考,誤讀其書。這里應(yīng)于“而董生……”句分段,以上述胡毋氏之傳,以下述董仲舒之傳。今中華書局標(biāo)點(diǎn)本也不分段,是猶承其誤。據(jù)《史記》:“言《春秋》于齊魯自胡毋生,于趙自董仲舒。”胡董二人同時(shí)并治,并無施受關(guān)系。司馬遷《儒林列傳》,先仲舒而次子都。儻仲舒曾師事子都,馬遷何容疏忽至此!又褚大諸人,《史記》明言“仲舒弟子送者:蘭陵褚大,廣川殷忠(《漢書》作段仲),溫呂步舒。”并非胡毋生弟子。故陸德明《釋文序錄》曰:“漢興,齊人胡毋生,趙人董仲舒,并治《公羊春秋》。蘭陵褚大,東平嬴公,廣州段仲,溫呂步舒,皆仲舒弟子。”言之鑿鑿,不容混淆。唐晏《兩漢三國學(xué)案》仍將“而董生”以下抄人胡毋傳中,蓋沿襲舊文,但又于董傳按曰:“胡毋生、派止傳公孫弘一人,故弘居朝專與董生立異,正以流別不同耳。”則已知胡查之非師徒矣。

《四庫提要·公羊疏提要》考《公羊傳》中有子沈子曰,子司馬子曰,子女子曰,子北宮子曰。又有高子曰,魯子曰,認(rèn)為“蓋皆傳授之經(jīng)師,不盡出于公羊子。”然則在公羊氏家學(xué)外,因多公羊經(jīng)師也,董氏何須師事于胡毋氏呢?又《公羊硫》引《孝經(jīng)說》曰:“子夏傳與公羊氏,五世乃至胡毋生,董仲舒。”

可見董仲舒與胡毋生同為子夏六傳弟子。當(dāng)然,既然公羊壽和胡毋生是首先將《公羊傳》著之竹帛的人,那么在經(jīng)傳的文本上,董生或許得益于胡毋子都。至于其他,則不可知。董仲舒與胡毋生同治一經(jīng),但各自的貢獻(xiàn)不一樣。

胡毋生筆錄《公羊傳》,并總結(jié)公羊例義,使其更加系統(tǒng)。董仲舒則在發(fā)揮《公羊傳》微言大義,引經(jīng)論事,甚至用《春秋》斷獄,將經(jīng)書與現(xiàn)實(shí)政治結(jié)合起來,發(fā)明獨(dú)多。統(tǒng)言之二人都是公羊?qū)W大家,而且都是漢初傳公羊的始師,但是細(xì)分起來,胡毋生限于說經(jīng),是學(xué)問家,是經(jīng)師;董仲舒則長于論事,搞實(shí)用經(jīng)學(xué),是鴻儒。司馬遷說:“漢興至于五世之間,唯董仲舒名為明于《春秋》。”正是就其能援經(jīng)以致用說的。

胡毋生、董仲舒二人對(duì)《春秋》公羊?qū)W的大明于漢世,都卓有貢獻(xiàn),因此在景帝年間雙雙被任命為漢廷博士。

漢廷博士

與胡毋生同為博士的的董仲舒

博士當(dāng)時(shí)是官職,初見于戰(zhàn)國,秦繼之,始皇有博士七十人,“掌通古今”,學(xué)識(shí)淵博。但博士們學(xué)業(yè)各有專精;儒墨名法,甚至方技術(shù)士,都濫竿其間。秦始皇焚書坑儒,儒學(xué)博士逃難隱居,秦廷的博士成了清一色的神仙方術(shù)之士和巧說阿諛之徒。陳涉起義,許多德生背著孔子的禮器投奔陳王,去尋找出路。孔子的八世孫孔鮒即為陳涉博士。漢興,儒生又投奔了漢朝,漢亦設(shè)博士之官,以安撫之。

漢高祖曾引用叔孫通制定朝儀,初嘗儒雅的美味,由于忙于剿滅“走狗”,干戈未解,未暇大興儒教。孝惠高后之時(shí),“公卿皆武力功臣”,不容書生分羹。文景之時(shí),名士碩儒頗有為博士者,如《詩》有博士轅固生、韓嬰,《書》有博士張生、歐陽,《春秋》則有胡毋生、董仲舒。《孟子》、《爾雅》、《孝經(jīng)》亦有博士。但“文帝好刑名”,“景帝不任儒”,“故諸博士具官待問,未有進(jìn)者”——他們只不過具員領(lǐng)俸,沒一個(gè)受到重用(《史記·儒林列傳》)。

再加之“竇太后又好黃老”,諸博士不僅難以儒業(yè)得幸,而且還有觸忌犯諱之虞。竇太后曾問《詩》博士轅因生《老子》之書,轅固生說《老子》是淺俗的“家人之言”,竇太后憤而罵五經(jīng)為“司空城旦書”(猶言刑徒之書。司空,掌建宮室及筑城。始皇焚書,令有藏詩書百家語者,黥為城旦。),并令固下圖斗野豬,幸而景帝給他一柄利劍,才免于橫死。

眾博士看在眼里,懼在心上,哪里有暇宏揚(yáng)儒業(yè),經(jīng)世先王!有的竟紛紛找借口辭掉博士之職,逃之夭夭。如轅固外調(diào)清河太守,韓嬰出任常山太傅,胡毋生干脆以年老為由,告老歸家,居教鄉(xiāng)里。

學(xué)術(shù)淵源

胡毋生研究傳承的《春秋公羊傳》

《公羊傳》寫定于漢初,系用漢代通行的隸字書寫,它是今文經(jīng)學(xué)中富有理論色彩的代表性典籍。公羊?qū)W者認(rèn)為,《春秋經(jīng)》是孔子借春秋242年史事以表示自己的政治觀點(diǎn),處處包含“微言大義”。這同古文學(xué)派認(rèn)為《春秋經(jīng)》是一部歷史著作不同。

公羊?qū)W派始自戰(zhàn)國時(shí)的齊人公羊高,其戰(zhàn)國初至漢初的傳承系統(tǒng)是:子夏→公羊高→公羊平→公羊地→公羊敢→公羊壽→胡毋子都(生);公羊?qū)W派對(duì)《春秋》的研究開始僅口說流傳,至漢景帝時(shí),胡毋生和他的老師公羊壽用漢代的隸書“著于竹帛”,才使《公羊傳》成書。

漢初傳《公羊》有三家,司馬遷在《儒林列傳》中說:“言《春秋》于齊、魯自胡毋生,于趙自董仲舒,……公孫弘治《春秋》不如董仲舒……故漢興至于五世之間,唯董仲舒名為明于《春秋》,其傳《公羊氏》也。胡毋生,齊人也,孝景時(shí)為博士,以老歸教授,齊之言《春秋》者,多受胡毋生,公孫弘亦頗受焉。”在這三家中,盡管董仲舒是佼佼者,即他對(duì)《公羊》的闡發(fā)比胡毋生與公孫弘深刻,但始終只是《公羊?qū)W》中的一派,并非是《公羊》學(xué)的唯一宗師。特別是,東漢《公羊》學(xué)的最大代表何休,在其名著《公羊解詁》中,明確胡毋生是《公羊》宗師,而一個(gè)字都未提及董仲舒。

胡毋生是西漢今文經(jīng)學(xué)之一公羊?qū)W派的代表人物。公羊?qū)W派,是儒家經(jīng)學(xué)中專門研究和傳承《春秋公羊傳》的一個(gè)學(xué)派。《春秋公羊傳》亦稱《公羊傳》、《公羊春秋》,是專門闡釋《春秋》所謂的“微言大義”的一部典籍。

西漢初期,時(shí)代需要封建大一統(tǒng)的政治思想。時(shí)代需要儒學(xué),同時(shí)要求儒學(xué)充實(shí)、豐富和發(fā)展。齊文化學(xué)風(fēng)具有兼容并蓄、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、智巧應(yīng)變的特點(diǎn),所以齊學(xué)學(xué)者足以改造儒學(xué),重新創(chuàng)立適應(yīng)大一統(tǒng)政治需要的新儒學(xué)。《公羊春秋》就是齊學(xué)學(xué)者對(duì)孔子《春秋》改造的結(jié)果,因而受到了漢武帝的重視。漢景帝時(shí),胡毋生和董仲舒被招為博士。二人同業(yè)《公羊春秋》(也有學(xué)者認(rèn)為,他是胡毋生的弟子),董仲舒曾著書稱其德。正是董仲舒、胡毋生為代表的齊學(xué)學(xué)者將儒學(xué)理論改造成了符合大一統(tǒng)需要的新儒學(xué),才取得漢武帝欣賞,獲得了“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”的學(xué)術(shù)統(tǒng)治地位。??

胡毋生還親自傳學(xué),擴(kuò)大了公羊?qū)W的傳授面。他景帝時(shí)為博士,與董仲舒同列。年老,復(fù)歸教于齊,“齊之言《春秋》者多受胡毋生”,武帝時(shí)的大丞相公孫弘就曾得其師傳。董仲舒對(duì)他也十分敬重,《漢書》說:胡毋生“與董仲舒同業(yè),仲舒著書稱其德。”有曰:“胡毋子都,賤為布衣,貧為鄙夫。然而樂義好禮,正行至死。故天下尊其身,而俗慕其聲。甚可榮也!”(《文館詞林》李固引,見唐晏《兩漢三國學(xué)案》)

胡毋生弟子眾多,有名的除公孫弘外,還有蘭陵褚大、東平嬴公、廣川段仲、溫之呂步舒。后來,又有齊人任公、貢禹、管路、左咸、魯眭孟、顏安樂、嚴(yán)彭祖等均以治《春秋公羊傳》得顯。《公羊春秋》在中國傳統(tǒng)文化中占有重要地位,東漢的何休、唐代的徐彥、清代中后期常州學(xué)派的莊存與、孔廣森、劉逢祿、龔自珍、魏源,直到近代維新派的康有為、梁啟超等,都是公羊?qū)W派中有影響的人物。

貢獻(xiàn)影響

胡毋生的三世說

胡毋生的歷史思想影響很深遠(yuǎn)。

在漢代,公羊?qū)W大顯于世。魏晉以后雖經(jīng)一千多年的消沉,至鴉片戰(zhàn)爭前后卻重新復(fù)興,而且風(fēng)靡一時(shí),成為近代維新運(yùn)動(dòng)的思想武器,并且是十九世紀(jì)、二十世紀(jì)之交中國思想界接受西方進(jìn)化論的思想基礎(chǔ)。“公羊?qū)W”的產(chǎn)生和兩次盛行,是思想史、史學(xué)史上發(fā)人深思的歷史現(xiàn)象。

胡毋生認(rèn)為孔子在《春秋經(jīng)》中貫穿了“大一統(tǒng)”、“撥亂反正”等政治“大義”。大力彰揚(yáng)孔子擁戴周天子“天下共主”的立場,作為儒家思想最重要的原則,為戰(zhàn)國晚期正在進(jìn)行的“統(tǒng)一”作輿論的準(zhǔn)備。甚至直接成為孔子專為漢代天子而制定的治國綱領(lǐng)!

胡毋生認(rèn)為人們可以據(jù)之推演,劃分歷史的發(fā)展階段。此即著名的公羊三世說。更重要的是,其對(duì)于三世異辭說的解釋包含一個(gè)很寶貴的觀點(diǎn):不把春秋242年視為鐵板一塊、凝固不變,而看作可按一定標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同的發(fā)展階段。

胡毋生的歷史哲學(xué)具有政治性、變易性和可比附性三大特點(diǎn),到了西漢和晚清這種正當(dāng)醞釀制度變革的時(shí)期,有遠(yuǎn)見、有魄力的思想家,便可依據(jù)這份思想資料加以發(fā)揮、改造和創(chuàng)造,掀起學(xué)術(shù)上的波瀾,演出政治上的變動(dòng)。

三世說

三世說淵源于“公羊”學(xué)。

《春秋公羊傳》說,孔子寫《春秋》,“所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭”。董仲舒發(fā)揮了這一學(xué)說,認(rèn)為“《春秋》分十二世以為三等,有見有聞?dòng)袀髀劇?《春秋繁露·楚莊王第一》)。東漢何休明確提出“三世”的概念。他認(rèn)為孔子著《春秋》,是取春秋時(shí)期242年“著治法式”,將社會(huì)治亂興衰分為三世:衰亂──升平──太平。這“三世”只是講社會(huì)從亂到治的變易,還沒有涉及社會(huì)性質(zhì)轉(zhuǎn)變的問題。魏晉以后,隨著學(xué)術(shù)思想的變遷,“公羊”“成為絕學(xué)”。

清朝嘉慶、道光年間,“公羊”學(xué)重新興起,清代經(jīng)學(xué)家劉逢祿(1776~1829)等人著重闡發(fā)“公羊”的“張三世”等微言大義,說“春秋起衰亂,以近升平,由升平以極太平”。

龔自珍與前輩有所不同,他開始將“公羊”的“三世”與《禮記·禮運(yùn)》聯(lián)系起來,并認(rèn)為人類整個(gè)歷史“通古今可以為三世”。他的這一觀點(diǎn)含有進(jìn)化發(fā)展的意義。19世紀(jì)末,康有為明確地把“公羊”的“三世”、《禮記·禮運(yùn)》的“小康”、“大同”與近代進(jìn)化論思想融合在一起,系統(tǒng)地提出了“三世”說歷史進(jìn)化論,它的基本思想是:人類社會(huì)是變易和進(jìn)化的;社會(huì)歷史進(jìn)化是沿著據(jù)亂世──升平世──太平世的軌道,由君主專制到君主立憲,再到民主共和國,一世比一世文明進(jìn)步,進(jìn)而達(dá)到“太平大同”這一人類最美滿極樂的世界;“三世”進(jìn)化是和平的、循序漸進(jìn)的,不能躐等;這種“三世”進(jìn)化之義,是孔子所規(guī)定的。康有為的這一學(xué)說打破了“天不變,道亦不變”論,也否定了歷史循環(huán)論,在當(dāng)時(shí)的社會(huì)中產(chǎn)生了積極的影響。但由于它強(qiáng)調(diào)社會(huì)歷史的和平漸進(jìn),反對(duì)革命突變,又極力神化孔子,因而帶有神秘主義色彩,后來受到資產(chǎn)階級(jí)民主革命派孫中山等人的批判。

三世說 – 起源階段

公羊?qū)W說,從“微言大義”解釋《春秋經(jīng)》,在儒學(xué)中獨(dú)樹一幟。董仲舒適應(yīng)漢武帝時(shí)期的政治需要,對(duì)這一主張“改制”的學(xué)說大加發(fā)揮,使公羊?qū)W成為西漢的“顯學(xué)”。至東漢末何休為《公羊傳》作注,撰成《春秋公羊解詁》,進(jìn)一步推演闡釋,形成比較完備的“公羊家法”。

公羊?qū)W作為今文學(xué)派的中堅(jiān),有獨(dú)特的理論色彩。主要有三項(xiàng):(一)、政治性。講“改制”,宣揚(yáng)“大一統(tǒng)”,撥亂反正,為后王立法。(二)、變易性。它形成了一套“三世說”歷史哲學(xué)理論體系。《公羊傳》講“所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭”是其雛形。董仲舒加以發(fā)揮,劃分春秋十二公為“所見世”、“所聞世”、“所傳聞世”,表明春秋時(shí)期二四二年不是鐵板一塊,或凝固不變,而是可按一定標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同的階段。

按《公羊》學(xué)派的“三世說”:“所傳聞世”是“據(jù)亂世”,“內(nèi)其國外其夏”;“所聞世”是“升平世”,“內(nèi)諸夏外夷狄”;“所見世”是“太平世”,“夷狄進(jìn)至于爵,天下遠(yuǎn)近大小若一”。

按照今文公羊家的闡發(fā),《春秋》之“義”的重要內(nèi)容之一是“張三世”。即孔子將春秋242年的歷史,劃分成了“據(jù)亂世”、“升平世”、“太平世”。今文家的這種認(rèn)識(shí)有兩點(diǎn)值得注意:一是他們所“描述”的歷史運(yùn)動(dòng),并不符合史實(shí)但卻符合“理想”。從春秋“本然”的歷史來看,“三世說”的誣妄顯而易見。顧頡剛《春秋三傳及國語之綜合研究》即指出:“此三世之說殊難稽信也。事實(shí)上春秋時(shí)愈降則愈不太平,政亂民苦無可告訴,可謂太平乎?”

至少從漢代起,今文公羊家已經(jīng)對(duì)于人類歷史運(yùn)動(dòng)的規(guī)律性進(jìn)行了富有想象力的探討。根據(jù)公羊家的論述,人類歷史的演進(jìn),從“據(jù)亂世”進(jìn)入相對(duì)平和穩(wěn)定的“升平世”,再到“太平世”,是一條“理想”的社會(huì)發(fā)展軌轍。在這套理論中,蘊(yùn)涵著“歷史的運(yùn)動(dòng)是有規(guī)律的”這樣一種可貴的思想胚芽。第二,“三世說”在本質(zhì)的規(guī)定性上是循環(huán)論的。但在據(jù)亂世――升平世――太平世“三世”循環(huán)范圍內(nèi),又存在著一個(gè)不斷“向前”發(fā)展的序列,因而也就是一個(gè)“進(jìn)化”的序列。

《春秋公羊傳》

何休注《公羊傳》,更糅合了《禮記·禮運(yùn)》關(guān)于大同、小康的描繪,發(fā)展成為具有一定系統(tǒng)性的“三世說”歷史哲學(xué),論證歷史是進(jìn)化的,變易和變革是歷史的普遍法則。

何休注《春秋公羊傳》時(shí)的進(jìn)一步發(fā)揮:所見者,謂昭定哀,己與父時(shí)事也;所聞?wù)撸^文宣成襄,王父時(shí)事也;所傳聞?wù)撸^隱桓莊閔僖,高祖曾祖時(shí)事也。……於所傳聞之世,見治起於衰亂之中,用心尚粗糙,故內(nèi)其國而外諸夏;……於所聞之世,見治升平,內(nèi)諸夏而外夷狄;……至所見之世,著治太平,夷狄進(jìn)至於爵,天下遠(yuǎn)近大小若一。……所以三世者,禮為父母三年,為祖父母期,為曾祖父母齊衰三月,立愛自親始,故《春秋》據(jù)哀錄隱,上治祖禰。(《春秋公羊經(jīng)傳解詁·隱公元年》)照何休的解釋,春秋二百四十二年的歷史,經(jīng)過了所傳聞的衰亂世、所聞的升平世,和所見的太平世這樣三個(gè)階段。而所以會(huì)是三個(gè)階段者,蓋由于“禮”是尚三的等等。這是何休的歷史進(jìn)化論,公羊傳本身并沒有這么多意思。自東漢以后,封建社會(huì)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定,主張“尊古”的古文經(jīng)學(xué)更適于作為政治指導(dǎo)思想,取代了主張“改制”、“變易”的今文學(xué)說的尊崇地位。今文公羊?qū)W說從此消沉一千余年,迄清中葉方被重新提起。

三世說 – 重新提起

清代中葉

以莊存與、劉逢祿為代表的常州學(xué)派繼承今文經(jīng)學(xué)“微言大義”的傳統(tǒng),發(fā)揮了自董仲舒所提出的“琴瑟不調(diào),甚者必解而更張之,乃可鼓也。為政而不行,甚者必變而更化之,乃可理也。當(dāng)更張而不更張,雖有良工不能善調(diào)也;當(dāng)更化而不更化,雖有大賢不能善治也”這一思想主張,他們從通經(jīng)的角度出發(fā),議論時(shí)事,干預(yù)時(shí)政,推動(dòng)了今文經(jīng)學(xué)的發(fā)展。但從嚴(yán)格意義上講,仍屬于在學(xué)術(shù)上反東漢古文經(jīng)學(xué)而向西漢今文經(jīng)學(xué)復(fù)歸,尚未能把“公羊?qū)W”引向現(xiàn)實(shí)政治。把“公羊?qū)W”變?yōu)榕鞋F(xiàn)實(shí)社會(huì)弊端、改良社會(huì),使之成為“經(jīng)世致用”的思想武器者,是龔自珍和魏源。

龔自珍目睹清朝統(tǒng)治急劇衰落,深感社會(huì)矛盾深重、危機(jī)四伏,故用公羊?qū)W說喚醒世人,倡導(dǎo)變革。他說:“圣人之道,本天人之際,臚幽明之序,始乎飲食,中乎制作,終乎聞形與天道”。認(rèn)為五經(jīng)皆有三世之法,并不是唯獨(dú)《春秋》。此說啟發(fā)了康有為以《公羊》通群經(jīng)之說。他對(duì)于公羊三世說哲學(xué)體系實(shí)行革命性改造,論證封建統(tǒng)治的演變規(guī)律為“治世——衰世——亂世”,他說:“吾聞深于《春秋》者,其論史也,曰:書契以降,也有三等。……治世為一等,亂世為一等,衰世為一等。”大聲疾呼衰世已經(jīng)到來,“亂亦將不遠(yuǎn)矣”。

從此,公羊?qū)W說同晚清社會(huì)的脈搏相合拍,成為鼓吹變革、呼吁救亡圖強(qiáng)的有力的哲學(xué)思想武器。龔氏寫有一系列重要政論,有力地論證:“自古及今,法無不改,勢無不積,事例無不變遷,風(fēng)氣無不移易。”并且警告統(tǒng)治者,不改革就自取滅亡。他又形象地用“早時(shí)”、“午時(shí)”、“昏時(shí)”來描述三世:日之早時(shí),“照耀人之新沐浴,滄滄涼涼”,“吸引清氣,宜君宜王”,這時(shí)統(tǒng)治集團(tuán)處于上升階段;日之午時(shí),“炎炎其光,五色文明,吸飲和氣,宜君宜王”,統(tǒng)治集團(tuán)還能控制局面;到了昏時(shí),“日之將夕,悲風(fēng)驟至,人思燈燭,慘慘目光,吸飲暮氣,與夢為鄰”,“不聞?dòng)嘌裕匃暎怪煹┎圾Q”,統(tǒng)治集團(tuán)已到了日暮途窮的境地!預(yù)言“山中之民,將有大音聲起”,大變動(dòng)就要發(fā)生了!跟古文學(xué)派一向宣揚(yáng)三代是太平盛世、統(tǒng)治秩序天經(jīng)地義、永恒不變的僵死教條相比,龔自珍所闡發(fā)的公羊三世哲學(xué)觀點(diǎn),新鮮活潑,容易觸發(fā)人們對(duì)現(xiàn)實(shí)的感受,啟發(fā)人們警醒起來投身于改革的事業(yè)。

三世說 – 近代演化

在中國近代史上,《禮記·禮運(yùn)篇》的“大同”理想成為激勵(lì)中國仁人志士反抗外來侵略和本國衰朽而又暴虐統(tǒng)冶,謀求民族的獨(dú)立、自由和解放,探尋社會(huì)前進(jìn)發(fā)展道路的精神動(dòng)力之一。

康有為

康有為內(nèi)依《春秋》公羊?qū)W之法、外習(xí)近代西方先進(jìn)文化,通過重新解釋《禮運(yùn)篇》而提出其著名的“大同”空想社會(huì)主義理想主張,這已是學(xué)者們耳熟能詳之事。

譚嗣同、梁啟超受康氏影晌,亦提出有關(guān)“大同”理想的主張。譚氏謂:“地球之治也,以有天下而無國也。……人人能自由,是必為無國之民。無國則畛城化,戰(zhàn)爭息,權(quán)謀棄,彼我亡,平等出;且雖有天下,若無天下矣。君主廢,則貴賤平;公理明,則貧富均。千里萬里,一家一人……若西書中《百年一覺》者,殆彷彿《禮運(yùn)》大同之象焉。”

梁啟超在《君政民政相擅之理》等文中提出民權(quán)代替君權(quán)是歷史發(fā)展的必然趨勢。他將西方資產(chǎn)階級(jí)政治理論同中國古代公羊“三世”說相結(jié)合,認(rèn)為人類社會(huì)制度的演變發(fā)展有其規(guī)律可尋:多君為政世——一君為政世——民為政之世。這三大階段又可分出六個(gè)小階段:多君世可分為酋長之世與封建世卿之世;一君世可分為君主之世與君民共主之世;民政世可分為有總統(tǒng)之世與無總統(tǒng)之世。他不僅指出多君世就是據(jù)亂世、一君世就是小康升平世、民政世就是大同太平世,而且還運(yùn)用歷史事實(shí)具體論證了多君——一君——民政是一個(gè)由苦向樂、由惡向善、由亂向治、由野蠻向文明的循序漸進(jìn)的演化過程,而實(shí)行民權(quán)的民政之世則終將是歷史發(fā)展的必然結(jié)果,是任何力量都阻遏不住的。

將資產(chǎn)階級(jí)歷史進(jìn)化論與《春秋公羊傳》“三世”說及《禮記·禮運(yùn)》的“小康”“大同”觀相揉合,闡發(fā)政治主張,推展社會(huì)理想,這是康有為的一大發(fā)明。梁啟超承繼師說而又有所區(qū)別。在康有為那里,與升平小康、太平大同相對(duì)應(yīng)的是君主專制、君民共主,努力目標(biāo)是由君主專制而君民共主。但對(duì)于梁啟超來說,與升平小康、太平大同相對(duì)應(yīng)的則是一君世、民政世,努力目標(biāo)則是由君主專制而民主政體。這樣,雖然梁啟超也把君民共主看作是由君主之世向君民共主之世的變化,但這僅僅是量變,并不能體現(xiàn)出歷史發(fā)展階段本質(zhì)性的變化。這種對(duì)“三世”解釋的不同,反映了康、梁師生間思想上的分歧。不僅是資產(chǎn)階級(jí)維新派非常關(guān)注《禮運(yùn)篇》,資產(chǎn)階級(jí)革命派也通過重新詮釋《禮運(yùn)篇》,在賦予其新義的同時(shí),闡發(fā)著他們自己的“大同”理想。

三世說 – 歷史貢獻(xiàn)

在中國近代社會(huì)的歷史進(jìn)程中

梁啟超

“致用”與“無用”,“改革”與“守舊”,這是學(xué)術(shù)實(shí)踐和政治生活領(lǐng)域內(nèi)貫穿始終的兩對(duì)矛盾。今文家重“致用”、“更化”,他們強(qiáng)調(diào)“改制”、“改革”的必要性;而古文家的音韻訓(xùn)詁之學(xué),與社會(huì)實(shí)踐比較地隔膜,因而被視為一種“無用”之學(xué)。古文經(jīng)所信奉的“述而不作”原則,在政治實(shí)踐中也往往表現(xiàn)出一種“恪守祖訓(xùn)”(“述”,祖述;“不作”,不更改,不變動(dòng))或“泥古不化”的保守主義傾向。近代以降,國勢日蹙,內(nèi)憂外患催逼重重。這時(shí),顢頇守舊、不思進(jìn)取的政治惰性愈來愈被激進(jìn)的改革派看作是古文經(jīng)學(xué)遺留給中華民族的一個(gè)思想毒瘤。因“變法”、“維新”之亟,今文家不得不對(duì)古文經(jīng)學(xué)痛下殺手,今、古文經(jīng)之爭遂不可免。

從龔自珍、魏源到康有為、梁啟超,在他們的政治實(shí)踐中,公羊三世說始終是一柄思想利器。因?yàn)檫@種學(xué)說直接參與了政治運(yùn)動(dòng),它已經(jīng)躍出了“史學(xué)理論”的范疇而成為改革家的“政治信仰”,因此它在這批改革家腦際留下的記印是無比深刻的。中國近代的改革借助于公羊三世說而行,這種歷史觀對(duì)于社會(huì)和民眾造成的激蕩與震撼,其能量也要大大超過僅靠幾個(gè)“讀書人”在書本上對(duì)之進(jìn)行的“理論探討”。這樣,當(dāng)史學(xué)的“近代化”作為一種時(shí)代命題擺在了中華民族面前時(shí),以梁啟超為代表的那樣一批由“政治實(shí)踐家”轉(zhuǎn)入學(xué)術(shù)領(lǐng)域的“史學(xué)家”便很自然地將公羊三世說糅入了進(jìn)化論的框架內(nèi)。這就為“史觀派”在中國的誕生事先奠定了一個(gè)具有“本土文化”色彩的思想基礎(chǔ)。

在歷史學(xué)范圍內(nèi),當(dāng)人們越來越認(rèn)為以“規(guī)律性”的認(rèn)識(shí)來看待歷史的運(yùn)動(dòng),這是歷史學(xué)“科學(xué)化”的表現(xiàn)時(shí),公羊三世說便在中國史學(xué)走向“近代化”的歷史進(jìn)程中作出了相應(yīng)貢獻(xiàn)。從嚴(yán)復(fù)(相信公羊三世說)、夏曾佑(今文家、史學(xué)家)所描述的“圖騰社會(huì)”、“宗法社會(huì)”、“軍國社會(huì)”等“社會(huì)形態(tài)”到馬克思主義歷史學(xué)的“五種社會(huì)形態(tài)論”,這其中貫穿著的那一線發(fā)展脈絡(luò)是隱約可辨的。