關于齊白石花鳥畫和莫蘭迪靜物畫審美特征的差異

昔日莊周夢為蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻適志與!不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶與?蝴蝶之夢為周與?周與蝴蝶,則必有分矣。此之謂物化。

——莊子《齊物論》

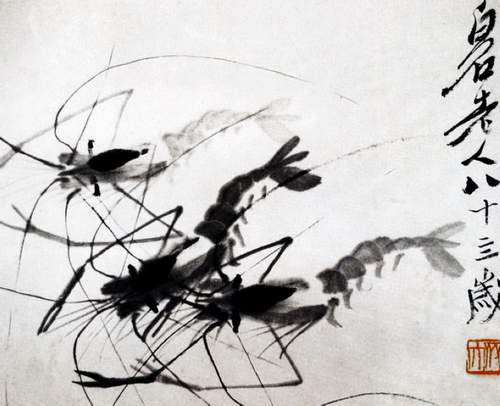

齊璜(1863–1957),字瀕生,湖南湘潭人。白石原是其老家的一個村名。齊白石雖木匠出身,卻是一位入俗而得雅賞的藝人,是中國20世紀家喻戶曉的中國花鳥畫大家。喬治·莫蘭迪(1890-1964)是西方20世紀倍受關注的意大利靜物油畫大師。他生于意大利波倫亞,長期在波倫亞美術學院教授版畫和油畫。他整日忙碌于像冊大小的畫布里,幾乎閉門不出,在平靜中度過了一生。然而,在他小幅的油畫作品中卻蘊藏著宏大的藝術魅力。齊白石和莫蘭迪生活在相同的年代,雖然畫種之間相差甚遠,又得到不同文化的滋養,但是同樣倍受觀眾的青睞。他們在藝術審美中存在許多相似之處。他們都選擇日常用品和普通的生活場景作為自己的審美對象,平中見奇,以小見大。他們都沉醉于自我的世界里,物我相忘,不受外界的干擾,成就了獨特的藝術風格。莫蘭迪在許多方面還體現出東方人的審美特性,如幽雅、寧靜、文質彬彬乃至于含蓄。嘯聲曾稱他“活脫是一位西洋的八大山人”。盡管如此,在他們的作品中仍然掩飾不了由于文化土壤的不同而造成的審美特征的明顯差異。

審美的立足點——“主體”與“客體”

藝術實踐就是藝術家審美的體驗過程,藝術作品僅僅是這種體驗在畫面上留下的印跡。藝術家是審美的主體,藝術作品則是審美的客體。毫無疑問,只有審美主體與客體達到完美統一的作品才是真正的好作品。這正是王國維“以物觀物”的“無我之境”。然而,同樣都是“物化”,藝術家的立足重心則未必完全相同。“周之夢為蝴蝶”和“蝴蝶之夢為周”其內容的實質自然是一致的,而在審美的本位意識上,對審美主體或客體的選擇則是相反的。前者側重于審美主體,后者側重于審美客體。

齊白石和莫蘭迪對審美主體和客體的把握,其側重就完全不同。齊白石立足于審美主體(指藝術家),利用客觀對象作為審美的中介,來傳達畫家的主體精神。而審美客體僅僅是審美主體的精神載體。其審美過程是一種由內而外的自然流露。因而更注重畫家自身的修養,主張磨練“畫外工夫”。莫蘭迪則立足于客體(指作品),從客觀對象的存在狀態中去尋找有意味的形式,并在畫面上得以真實的呈現。因而強調繪畫作品的本位性和油畫語言的本體性。在這里,審美主體僅僅是審美體驗的實施者。其審美過程是一種由外而內的漸悟。由于藝術家審美立足點的不同,導致了他們審美通道、審美方式和審美心境的差異。

審美的通道——“情”與“理””

貢布里希在致斯托克斯的最后一封信中寫道:“我想,我們都在試著從同一座山峰中鉆出一個通道,盡管我們可能是在相反的起點工作著。有時候,我覺得山巖是如此的堅硬、致密,以致于我只能聽到你在另一面的敲擊之聲,它是那么微弱,有時甚至根本就聽不到,但我很快又會再次捕捉到這個聲音。你肯定也有相似的體驗。”(《新美術》1999,P40)同樣,齊白石和莫蘭迪的審美體驗也是從不同的思維通道切入的。他們在審美主體與客體上的兩種立足點,決定了審美通道的不同選擇。側重審美主體者選擇了“情”,側重審美客體者選擇了“理”。情即人之情,理即畫之理。

中國傳統花鳥畫強調人的主體意識,重視主體精神的傳達。隨著主體的情感變化,對客觀對象的主觀感受也在發生相應的變化。自南宋以來,在花鳥畫作品中就賦予了人類的道德情操,所謂“花之于牡丹芍藥,禽之于鸞鳳孔翠,必使之富貴,而松竹梅菊,鷗鷺雁鶩,必見之幽閑,至于鶴之軒昂,鷹隼之擊博,楊柳梧桐之扶疏風流,喬松古柏之歲寒磊落,展張于圖繪,有以興起人之意者,率能奪造化而移精神,遐想若登臨覽物之有得也”(《宣和畫譜》卷第十五之《花鳥敘論》)。明代文人畫家以畫蘭寫竹為雅事,畫“梅蘭竹菊”象征“四君子”,畫“松竹梅”為“歲寒三友”,借物抒情,表現文人心中的君子氣質和風度。清代鄭板橋的詩句:“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲,些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關情”,也無不體現出一個“情”字。齊白石曾“五出五歸”,在七年的時間里走遍天津、上海、廣東、蘇州、南京等地,后又長期居住京城,博覽傳統名畫,結識了許多名士和藝術家,并深得陳師曾的影響。他曾回憶說“師曾勸我自出新意,變通畫法,我聽了他話,自創紅花墨葉的一派”(《自傳》)。齊白石畫花鳥是“為萬鳥寫照,為百鳥張神”。他不僅繼承了傳統花鳥畫的精髓,而且削弱了文人畫的書卷之氣,抹去了文人士大夫的孤傲和清高,突出了田園牧歌的情調,把通俗的生活情趣巧妙地融入于雅致的作品之中,雅俗共賞。透過《老鼠偷蛋》、《守門犬》以及《攀籠小雞》等作品,人們看到了白石童年時的生活記憶,情真意切,生動有趣。齊白石,曾長期從事木工勞作,親身體驗了勞苦大眾的喜怒哀樂,對普通而平淡的百姓生活充滿深厚的感情和創作的沖動。作品《農具》正反映了白石老人對早年農家生活的懷念。而作于亂世之時的《李鐵拐》、《不倒翁》以及“壽高不死羞為賊,不愧長安作餓饕”和“花開天下暖,花落天下寒”的詩句,更體現了白石老人的高風亮節和愛國情懷。

如果說齊白石的花鳥畫強調畫家的主觀感受,是借物抒情,那么莫蘭迪的靜物作品則更注重畫面的形式感,是借物寄理。莫蘭迪側重于發現和傳達主體所認識的客觀對象的存在狀態,從中尋找美的因素,歸納美的法則。其審美的方式更趨于理性化。

在題材上,莫蘭迪沒有象齊白石那樣選擇富有靈性的飛禽走獸和花草魚蟲,而僅僅選擇了不具有生命性的平常道具。在他的眼里,陋室內外的一切有看不透的變化、想不完的奧妙,也許一件普普通通的日常用品也令他愛不釋手,也許一組壇壇罐罐隨意的排列組合也令他激動不已。他摒棄了物體本身所具有的客觀屬性,也撇開個人的喜怒哀樂,憑借純真的心態去尋找物體之間單純而和諧的相處關系和存在狀態。這正是中國禪學者“不生憂樂悲喜之情,不粘不著,不塵不染,心念不起”的心態,或者是王維“青青翠竹,盡是法身;郁郁黃花,無非般若”(王維《能禪師碑并序》)的境界。“我們看到,待到莫蘭迪將他筆下色雅韻長的寫意之物,放進精心構筑的時空框架,使二者渾然一體,奇跡出現了:壇壇罐罐從形而下的‘器’,在向形而上的‘道’轉化;而區區一隅的室內景物,則在拓寬為時空無限的宇宙。”(《莫蘭迪》1999,P4)。《Still Life》(1954,Graphire on paper)是一幅鉛筆速寫,雖用線寥寥無幾,從中卻不難發現作者的用意。莫蘭迪面對一堆雜亂的日常生活用品,并不著意去表現常人眼中的比例、結構、體積、空間和質感,也沒有過多地注入個人的情感因素,而是較為理性地從平面化的角度去經營對象各部分之間的位置關系和畫面的空間分割。畫面左側可能是一只大肚細頸的瓶子,瓶子左上方的半條豎線暗示著最靠邊的物體,右側好象是一個不完整的垂直筆桶,寬大而舒展,左右夾縫中間隱隱約約擠著兩三件東西,下方是一條從物體底部向外伸展的曲線,或許是襯布,或許是陰影(當然是什么具體內容已經并不重要)。方與圓、虛與實、顯與隱、松與緊、正形與負形、完整與殘缺、分解與整合,構成了一幅單純而神秘的圖畫。在作品《Still Life》(1948,Oil on canvas,29.8X36.4cm)中,莫蘭迪不象古典油畫那樣依靠強烈的黑白反差來表現對象,而是減弱了素描的因素,加強色彩的補色關系,把對象復雜的顏色歸納成黃、白、綠、紫等四種灰顏色,在淡雅中尋求微妙的變化。蘋果的桔黃、梨子的暖黃、罐子的奶黃、背景的冷黃以及瓶子和襯布里透出的微黃,這不僅蘊涵著次序和節奏,似乎還不時地散發出淡淡的甜美和幽香。而那條富有變化的暗紫色的勾線,更襯托出黃綠色調的透明和雅致,并暗藏了色彩的力度。他在立體派和印象派之間架起了橋梁。平穩、簡潔而神秘的構成,平淡、和諧而高雅的色彩,都是莫蘭迪對畫面形式感孜孜不倦探討的結果。

審美的方式——“心”與“眼””

莫蘭迪的“不似而似”和齊白石的“妙在似與不似之間”,都表明他們的藝術作品既不是對客觀物象的簡單拷貝,也不完全是藝術家的自言自語。它體現了藝術家與客觀對象的一種交會方式。由于審美通道的不同,這種交會的方式在他們之間也存在著一定的差異。

儒家倡導人的精神與靈魂之美,提出“人品即畫品,畫品即人品”的思想,注重畫家主體身心的修煉。孟夫子也說:“我善養吾浩然之氣”。面對同樣一組客觀對象,中國花鳥畫家并非象西洋畫家那樣直接進行寫生,往往先細心地觀察對象的形象特征,了解動物的生活習性或植物生長規律,捕捉其中所蘊涵的韻味和情趣,并將其默記于心,然后在主體思想和情感的驅使下通過筆尖流入畫面。作畫意在筆先,在落筆之前已經胸有成竹,是一種意象的表現。齊白石雖是一介村夫,卻比普通文人畫家更用心去關懷農家院落常見的家畜和平常的農具,以及田間地頭的花果蔬菜。尤其是晚年變法之后,他的作品更體現了濃濃的鄉情和天真的童趣,是老人本心的表露。他回憶說:“余欲大翻陳案,將少時所用過之物器一一畫之。”(《中國繪畫通史》下卷,2000,P414)透過畫面上這些小蚱蜢、小雞仔、小青蛙、蟋蟀、螳螂,以及青菜、蘿卜、芋奶頭等等,人們看到的并不僅僅是普通小場景的記錄,更是一顆白石老人活潑而本真的“童心”。

如果說齊白石是通過“心”來與客觀對象交會的,那么莫蘭迪則是利用“眼”去進行的。自印象派和現代主義以來,許多西方畫家更注重觀看的方式,重視對景寫生。印象派的先驅莫奈最為典型。他由于一直堅持在野外寫生,長期受強烈陽光的刺激,到晚年眼睛都幾乎失明了。塞尚也同樣如此。“他(指塞尚)曾再三說過,要忠實自然,但用你自己的眼睛(不是受過別人影響的眼睛)去觀察自然。換言之,須要把你視覺凈化,清新化,兒童化,用著和兒童一樣的新奇的眼睛去凝視自然。”(《傅雷文集·藝術卷》,1998,P205)莫蘭迪在落筆之前,心中并無“成竹在胸”。相反,他總是企圖拋開主觀的先入之見,完全依靠本質的直覺去觀察物像,或者說是用純凈的眼睛去發現對象的真實存在。在他看來“藝術既不是為了滿足宗教的需要,也不是為了宣揚社會正義或國家的榮耀……所有的存在形式都可以通過眼睛去發現。”(Morandi.Ediciones Poligrafa,S.A.1997.P25)他總是排斥既有的經驗和記憶,關注“當下”狀態的真實性和唯一性。因而莫蘭迪并不象齊白石那樣主張“修身”,而更注重發現和創新。當人們面對作品《Still Life》(1947-48,Oil on canvas,30.5X43cm)時,眼前呈現的似乎是一組崇高而純潔的“圣物”,既熟悉又陌生。而欲走近細看時,“圣物”卻幽靈般地悄悄退后,始終保持著若即若離狀態,令人不可琢磨。這正是莫蘭迪眼中的獨特世界。

審美的心境——“動”與“靜””

“情”與“理”這兩種不同的思維通道,同樣影響了藝術家的審美心境。

古人認為,作畫是“寂寞之道”,須“心境清逸”,以至于“清高孤傲”、“隱居避世”。而齊白石卻不然。他出身于農民家庭,性情豪爽,和善可親,曾經長期云游四方,四海為家。他的作品渾厚蒼勁、生辣樸茂,畫面靈動而有生氣,用筆縱橫涂抹,一氣呵成,從不計較點畫細微處的得失。每一件作品都記錄著一次情感的沖動,洋溢著生機勃勃的氣息,如《壽酒》的喜慶,《葡萄》的熱情,《十里蛙聲》的喧鬧。魚蟲禽獸自不必說,即使是瓶瓶罐罐、花花草草或青菜蘿卜,表面上看是靜物,但無論是內容的搭配,色彩的運用,還是筆觸的處理,也都呈現了“動”的視覺感受。作品《花卉四條屏》(135.5X49cm)用色濃重而艷麗,紅花墨葉,似乎蠢蠢欲動,用筆“狀如龍蛇,相鉤不斷”,用墨酣暢淋漓,令人垂涎欲滴。作品中暗藏著萌動的春意。晚年齊白石更是一改老成和凝重的面目,青春煥發,返老還童。兒童般的好奇,少年般的好動,皆流露于《釣蛙》、《他日相呼》、《草石游蝦》、《群蝦》、《螃蟹》、《雞鴨》等大量的作品之中。

莫蘭迪則不好動,與人交往不多,遠避塵囂,終日與杯盤瓶罐為伴,宛如“入禪”的心境,萬念俱寂。“他的時間,是靜止的,凝固的,無前無后,無始無終。”(《莫蘭迪》1999,P3)他的作品并沒有象當前許多畫家那樣麻木追求強烈的“視覺沖擊力”。鮮艷的色彩、奇特的造型和夸張的“動感”,由于其思維方式的簡單直接和思想內涵的淺顯易懂,加上傳達方式具有“攻擊性”,很容易在觀眾的感官上暫時產生巨大的刺激,卻不能喚起心靈的一絲震動,猶如曇花一現。恰恰相反,莫蘭迪追求閑適而恬靜的心境。他的作品摒棄了艷俗的色彩,沒有絲毫招攬的動機,一塵不染,清靜淡雅,含而不露。觀眾往往在不知不覺中被引入了莫蘭迪純凈而神秘的心靈深處。其魅力令人陶醉,其氣質令人傾倒,久久難以忘懷。莫蘭迪的作品是“一個寧靜虛和的世界,其間沒有險山惡水,沒有狂風暴雨;有的是花明柳暗,有的是天籟和鳴。”(《莫蘭迪》1999,P4)。莫蘭迪窮盡了畢生的精力,以不起眼的小幅靜物畫技壓群芳,令人刮目相看。

參考文獻:

1)Wilkin k. 1997. Morandi. Ediciones Poligrafa, S.A.

2)嘯聲編,1999,《莫蘭迪》,江西美術出版社。

3)里查德·里德,《藝術批評對藝術史:阿得里安·斯托克斯和E·H·貢布里希的通信及著作》,1999《新美術》第二期。

4)齊璜(白石)口述、張次溪筆錄,1962,《白石老人自傳》,人民美術出版社。

5)傅敏編,1998,《傅雷文集·藝術卷》,安徽文藝出版社。

6)不著撰人,1302(宋),《宣和畫譜》,吳文貴杭州刊本。

7)王伯敏著,2000,《中國繪畫通史》,生活·讀書·新知 三聯書店出版社。

8)汪鵬生、汪巧玲,《莊子》2003年,暨南大學出版社。

文章來源:原載《中國花鳥畫》2004第四期