形神凝個性筆意奪天工——汪家珍的《移居圖》

汪家珍,生卒年不詳,字璧人。又名葵,字叔向。安徽歙縣人。工山水,與汪之瑞、孫無逸齊名。人物、花鳥、蟲魚尤能傳神入妙。

順治七年(1650),汪家珍曾為方式玉作山水卷。以此推論,汪氏應生活于明末清初。據資料顯示,汪家珍為明諸生,入清后不仕,布衣終身,與漸江、汪注等交往甚密,屬新安畫派畫家。這一派畫家有遺民強骨氣節,崇尚倪云林等遠離險惡官場、商場、情場而追求與大自然共適的大自在,體道參禪,悠遠絕俗,乃形而上者也。不過,儒家的經世致用、報國有為等理想汪家珍是有過的,且不可謂不強烈。如他題自畫岳武穆像云:“成則郭汾陽,不成則岳武穆,謂彼一時廝殺者,先儒之論已非,而謂不班師未必能成功者,后人之口尤毒。我圖我公,匪以其容,拜而贊之,惟以勸忠。”由是可知,汪家珍抗外族入侵骨質之剛非隨波逐流者可比。他借筆言志的畫作是真士人畫(士人未必為官,懷德才而能獨善其身),即使畫李白醉態,也是諷刺官場、坦露率真的心境折射。汪氏流傳作品較少,其《破琴圖》借戴安道毀琴拒聘之典故以表不與官家為伍之志,鈐“不從門入”印(禪家有“從門入者不是家珍”之語,指珍重自有佛性,不向外求),恰與“家珍”名印相呼應,亦可印證其藝術追求。

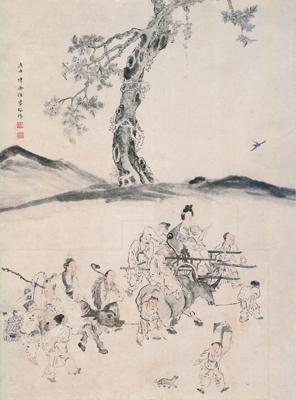

汪家珍的《移居圖》(見左圖)為紙本設色,縱74.8厘米,橫54.8厘米,有“庚申仲冬汪家珍作”書款及“家珍”、“璧人”兩方白文印,現藏于浙江省博物館。該圖描繪晉代道士葛洪舉家移居羅浮山的典故。葛洪,字稚川,號抱樸子,人稱“葛仙翁”,丹陽句容(今江蘇省句容縣)人。其為三國方士葛玄侄孫,也稱“小仙翁”,曾數次為官,被封為伏波將軍,南征至廣州。其見友人嵇含遭暗殺而隱居羅浮山,拜南海太守鮑靚為師學道習醫,并娶鮑靚之女鮑姑為妻;后聞交趾產丹,遂請為句漏令,乃終止于羅浮山,棄官歸隱,攜家眷跋山涉水絕塵而去,采藥煉丹,行醫治病,著《抱樸子》等名篇,影響久遠。其以老子“道法自然”、“天人合一”等理念為基礎,更強調道法、養生、長壽等理論與實踐,具有一定的思辨性、學術性、科學性和文學性。其雄辯、文采和才華足以令古今學人仰視,被譽為“東晉道教學者”、“煉丹家”、“醫藥學家”等。除《神仙傳》、《抱樸子》、《肘后備急方》外,其《西京雜記》亦頗為著名。葛洪儒、道雙修,如“欲求長生者,必欲積善立功,慈心于物,恕己及人,仁逮昆蟲……”(《抱樸子·內篇·微旨》)、“欲求仙者,要當以忠孝和順仁信為本,若德行不修,而但務方術,皆不得長生也”(《抱樸子·內篇·對俗》),對世人教化比一般方士更具儒家思想。

汪家珍此作致力于表現主仆共赴前程而意志堅定、相互照應的合作精神。觀圖,鮑姑懷抱稚子坐于手推木制車上;右側長者騎牛護行,或許是鮑靚指派的熟悉路況的老向導。葛洪騎牛在后側照看全隊,使他們各司其職而有張弛地前行。為使畫面生動有趣,畫家極盡表現人物動態和神情。其中,一仆人肩扛書冊,邊走邊回頭逗引小狗;另有一仆人肩挑雞籠,目光炯炯;一名十多歲的孩童身背一幼童隨隊伍緩緩前行,交叉托住幼兒的雙手鼓脹泛紅,令觀者感同身受;鮑姑和葛洪兩位主人的神情尤為深沉勇毅———鮑姑高挽發髻以示閨閣之秀,葛洪道服飄然以表向隱心鐵,后者攜帶的藤杖、古琴、寶劍、如意等展現著其不俗的閱歷和修養。畫面只以一株古藤纏身的老樹、一只飛禽和一兩處山坡做背景,十分簡練。樹干、坡石以闊筆水墨揮寫,略作皴擦,與細致、繁雜的前景形成強烈對比;人物等以細勁又不失古拙特質的線條勾出;頭發、鞋帽、牛身等以濃淡墨色暈染;膚色先染淡赭,再以朱磦提醒加紅。畫面整體格調古樸、淡雅,布局疏密得當,層次錯落有致,且將挺坐的鮑姑作為全圖人物的最高點,對這位繼承父傳的針灸家為民治病的贊美之情溢于紙上。

古人對人物畫總結出十八描,用筆無非方圓、提按。汪氏此作總而施之,且松活暢達,韻律感精妙,脫去宋人院體用筆相對拘謹的陋習,饒有書寫逸氣,大、小寫意兼具,人物、器物繁多而無一雷同,堪稱古代人物畫之佳作。