碣石山及其詩文散考

——經典名篇故地新考之二十

凡是讀過一點中國古典詩詞的人,幾乎沒有不知道碣石山的。這座濱于渤海被譽為“千年神岳”的名山之所以聞名華夏,倒并非因為它的風景奇秀、鼎盛香火:它既無泰山之雄渾、黃山之怪特,亦無峨嵋之金頂、九華之古寺。而是由于它和海外仙丹、秦皇漢武的求仙之舉,歷代帝王和英杰的登臨詠歌連在一起。特別是曹操的名篇《步出夏門行》中的“東臨碣石,以觀滄海”。毛澤東主席的“東臨碣石有遺篇,蕭索秋風今又是,換了人間”,由于選入中學語文課本,更是廣為流傳。人們說到碣石山,與其說是稱頌其山川之美,還不如說是發思古之幽情,領略中國浪漫而雄闊詩詞文化。

神州何處覓碣石

被譽為“以孤篇壓全唐”的《春江花月夜》,在其結尾詠嘆道:“斜月沉沉藏海霧,碣石瀟湘無限路”。可見在古人的心目中,碣石、瀟湘都在那遙遠的地方。但瀟湘雖遠,還有蹤可尋、有路可到;碣石何處,歷來卻是眾說紛紜。我國最早的地理神話著作《山海經》以及《尚書》中就有關于碣石山的記載:《山海經》中的“山經·西經”說:碣石山中流淌出的澠水,向東流入黃河。澠水源出山東淄博,這樣碣石山的大體方位約在今日的山東省淄博市附近。《尚書》“禹貢·導山”篇則指出碣石山在太行山、恒山以東的海邊。根據這兩處原始記載,《水經注》、《漢書·地理志》、新舊唐書、《讀史方輿紀要》等歷代地理著作及其注家作出不同的理解,至少產生五種以上說法:《漢書·地理志》認為此山在右北平郡驪成縣(今河北樂亭縣)西南。酈道元在《水經注》中解釋說:碣石就是“碣然而立于水旁也”。他認為就是驪成縣西南的這座山,此山“山頂有巨石如柱形,立于巨海中,莫知深淺”,并追溯了這座山地理位置的變遷:此山“本在河口海濱,歷世既久,為水所漸,淪入于海中”。孔穎達在注疏中更進一步確定“離海三十里。遠望其山,穹廬似冢,有石突出山頂,其形如柱”。過去學者多同意這一說法,認為此山在今樂亭縣城西南的海中,以符《漢書》、《水經注》的成說。另一種認為在今河北省昌黎縣。持此說法最早見于《漢書·武帝紀》注,謂碣石山在臨榆,即今河北昌黎縣。顧祖禹《讀史方輿紀要》也認為碣石山即今“昌黎縣北十里的仙人臺,即碣石頂也”,并說“上有一巨石,形如甕鼓”,對班固、酈道元等所說的碣石山已沒入海中則不以為然:“昔人謂碣石淪在海中,似未然也”。第三種說法認為碣石不可能在驪成和臨榆,理由是《尚書》“禹貢·導山”篇說此山在黃河入海口處,而《禹貢》時代的黃河并不在今渤海北岸入海,此山應在渤海西岸的古黃河入海出附近,可能就是渤海郡的峽山(在今河北海興縣東)。還有種說法認為碣石并非山名而是地名,在今河北薊縣東二十里,即今日山海關東的老龍頭,秦長城的東面起點。戰國時燕昭王在此建宮,禮賢下士善待郭隗,后人稱為碣石宮,此說在山海關一帶流行,似為擴大山海關的影響而附會,學術價值不大。

以上諸說,在二十世紀五十年代前俱停留在學術研討層面上,并以“樂亭說”影響最大,但到了上個世紀五十年代末,卻發生了戲劇性的變化:“樂亭說”突然退隱乃至銷聲匿跡,“昌黎說”則壓倒諸說成為唯一的主流話語,所有的歷史地理著作、山川游記乃至大中學校歷史、地理、國文教材,凡涉及碣石山乃至曹操《觀滄海》等文學著作時,“碣石山在今河北省昌黎縣境內”成了幾乎唯一的注釋。這種定于一尊局面的出現與毛澤東有關,也與當時的政治氣候和文人的心態有關,這得從毛澤東的詞作《浪淘沙·北戴河》以及對曹操的看法說起。在中國歷代帝王中,毛澤東首先看重的是秦始皇,“勸君莫罵秦始皇,焚坑之事待商量。祖龍雖死秦猶在,‘十批’不是好文章”,毛澤東給郭沫若的這首詩,凡是經歷過文化大革命的人都是耳熟能詳的。其次則是曹操。由于羅貫中《三國演義》的影響所及,曹操在中國老百姓的心目中是個“亂世之奸雄”,舞臺上的形象則是個雙肩高聳,白鼻子奸臣,羅貫中給他設計的那句名言:“寧可我負天下人,不愿天下人負我”也成為他做人的定論。但歷史上的曹操并非如此,毛澤東也不這么看,何況他本人就是為反潮流的英雄,“把顛倒的歷史再顛倒過來”也是他一生的奮斗方向。毛澤東不止一次說過“曹操是個了不起的政治家、軍事家,也是一個了不起的詩人”。從現在出版的《毛澤東主席閱讀批注過的古典詩詞》來看,他對曹操的詩十分喜愛,反復閱讀、多處圈畫,并曾對身邊的工作人員說過:“我還是喜歡曹操的詩,氣魄雄偉,慷慨悲涼,是真男子,大手筆”。1954年7月26日,毛澤東第一次到北戴河避暑,在臨行前的7月23日寫給女兒李敏、李納的信中說:“北戴河、秦皇島、山海關一帶是曹孟德到過的地方。他不僅是政治家,也是詩人。他的碣石詩是很有名的,媽媽那里有古詩選本,可請媽媽教你們讀”。所以在毛澤東的觀念中,曹操到過碣石山才是真正的碣石山,而曹操到碣石山的唯一可能就是在建安十五年東征烏桓之際,而五處存疑的碣石地址中,只有昌黎碣石山是在曹操東征烏桓的路線上,因此碣石山應在北戴河西的河北昌黎縣境內。據有關人員回憶,毛澤東這次到北戴河后,還叫衛士找來地圖,一邊查地圖,一邊說:“曹操是來過這里的”,曹操“上過碣石山”,并告訴衛士們,曹操“是在建安十五年五月出征烏桓,九月班師經過碣石山,寫出《觀滄海》的”。可見,毛對曹操到過的碣石山、一直心向往之,對曹的《觀滄海》也褒揚有加,并在來之前,就查過有關史料,并認定典籍中記載的并為曹操所詠歌的碣石山就是昌黎縣境的碣石。大概也就是“曹操”、“碣石”情結在起作用,毛主席首次到北戴河,就寫下那首有名的《浪淘沙·北戴河》:“大雨落幽燕,白浪滔天。秦皇島外打魚船,一片汪洋都不見,知向誰邊?往事越千年,魏武揮鞭,東臨碣石有遺篇。蕭索秋風今又是,換了人間”。詞中提到的“魏武揮鞭”即建安十二年曹操東征烏桓之事;“東臨碣石有遺篇”即是指曹操的《步出夏門行》中的《觀滄海》一詩。詞中雖未對曹操及《觀滄海》詩過多揄揚,但聯想到毛在另一首詞《沁園春·雪》中對歷代英主的揶揄:“惜秦皇漢武,略輸文采;唐宗宋祖,稍遜風騷。一代天驕,成吉思汗,只識彎弓射大雕”,但對曹操及《觀滄海》詩,在詞中無半點不敬,可以反推曹操及《觀滄海》詩在他心目中的地位了。其實,毛澤東認定碣石山在河北昌黎縣,時間還可推溯得更早一些:1954年4月21日毛澤東在秦皇島一帶視察,就用了一個上午在山海關、老龍頭一帶登覽。據有關人員回憶,當毛站在天下第一關城頭眺望西南群山時,就曾問過那一座是碣石山?可見,對碣石山位于何處,他早有己見。在北戴河查地圖和在山海關遠眺,只是進一步驗證心中之見而已。毛澤東這一看法,一些官員、學者當然心領神會,所以“昌黎碣石”在此之后定于一尊猶如圣經,無人敢于置喙。到了文化大革命中,“昌黎碣石”也隨著《主席詩詞》的大普及,“深入到革命人民心坎里”。1967年春,《毛澤東詩詞》英文版出版,《浪淘沙·北戴河》詞中自然涉及對碣石山的注釋。為了讓外國人了解“碣石山位于河北省昌黎縣城北五公里處”這一結論的科學性和準確性,當時的文化部副部長袁水拍率領一班歷史、地理專家,在秦皇島、昌黎一帶對碣石山和臨近海域作實地考察,最后認定這座碣石山就是《禹貢》所載、曹操登臨觀海的碣石山。參加考察的著名歷史地理學家譚其驤還在當時上海市革命委員會機關刊物《學習與批判》(1976年2期)上發表專論《碣石考》,文中斷然否定“驪成說”以及“本在河口海濱,歷世既久,為水所漸,淪入于海中”等“謬論”。確認古碣石山“就是現今河北省昌黎縣北偏西十里那座碣石山”,并把這一結論標在他的新版《中國歷史地圖集》中。從此世人只知碣石山在昌黎,曹操曾在那里登臨并寫下詩歌《觀滄海》。

帝王之夢與碣石華章

人生追求的標的,多是權勢、財富和長壽,所謂“福祿壽”。作為封建帝王,“溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王民”,權勢和財富已達極至,只有健康長壽,卻是個不確定因素,而這個因素又恰恰是享受權勢和財富的前提,因此歷代帝王多去服藥求仙、企求長生。碣石山世稱“千古神岳”,又位于大海之濱,所以很自然成為尋求海外仙丹的出發處。始作俑者,則是中國歷史上第一個皇帝秦始皇。始皇二十六年(公元前221),秦始皇剛統一六國,就開始他的尋仙夢。據《史記·秦始皇紀》記載,這年他東巡至瑯琊(今山東日照市附近),登臨海之瑯琊臺,遣“齊人徐福率童男女數千人入海求仙人”。結果是徐福一去不歸,仙丹遂成泡影。但這并未打消秦始皇求長生的熱念,六年后,他又東至碣石,“使燕人盧生求羨門、高誓,刻碣石門”,即從碣石門出發去海上求仙,又派“韓終、侯公、石生求仙人不死之藥”。盧生是燕人,他所找的這批方士羨門子高(即羨門、高誓)、韓終、侯公、石生也都是燕人,正像史學家顧頡剛所云,“仙人幾乎成了燕國的特產”;“碣石門”是秦始皇在渡海求仙處所建的門闋,上面刻有丞相李斯所撰的《碣石門辭》,頌揚秦始皇統一天下的豐功偉績,給百姓帶來“男樂其疇,女修其業,事各有序”的升平景象。宰相帶頭拍馬屁,大臣們自然像炒股票一樣紛紛跟進,于是“群臣誦烈,請刻此石”,于是便有了這個流傳千古或者說是遺笑千年的“碣石門辭刻石”。至于“碣石門”在何處?自然也同碣石山一樣,歷史上是眾說紛紜,有的以為在遼寧墻子里,有的說在昌黎,有的說在北戴河,有的說已沒于海。但毛主席說碣石山在河北昌黎,見于渡海處的碣石門也只能在昌黎碣石山東的臨海處,即今日的秦皇島。秦皇島古屬碣石地域,原為孤島,四面環海,直至清干隆年間方與陸地相連。今為秦皇島市,全市面積7812平方公里,人口267萬,下轄昌黎、盧龍、撫寧、青龍四縣和北戴河、山海關、海港三區,是1984國家確定的十四個沿海對外開放城市之一。據當地方志載,此地為“秦始皇求仙駐蹕處”,明憲宗成化十三年(公元1477)在秦皇島南山立“秦皇求仙入海處”石碑,清末移于東山海岸邊,1966年毀于“文化大革命”,1989年重立于東山公園內,并另立“碣石門刻石”一塊。此為花崗石自然石塊,高5.1米,寬2.9米,厚2米,上鐫“碣石門辭”,由中央美術學院錢紹武教授設計,小篆專家李文放篆書。從“碣石門刻石”往下,今筑有寬敞的石廊,一百多級石階一直鋪到海邊,在瀕海處又拓寬敞的石臺,上塑秦始皇巡視碣石雕像:不可一世的秦皇立于銅馬車上,雄視大海,須髯怒張,八匹駿馬正揚蹄飛奔,探求的雙眼中似乎三神山就近在咫尺,兩旁的石廊刻有徐福渡海、羨門求仙等四幅浮雕。石雕如此栩栩如生、大氣磅礴,使立于雕像之下、大海之濱游人仿佛又回到兩千多年前的秦皇時代。我徘徊在碣石門下時曾經感嘆:文學藝術也好,科學技術也罷,確實在“與時俱進”:當年秦始皇筑的碣石門絕對沒有今天這么氣派,李斯們再會拍馬屁,也不可能雕塑出如此精美、如此氣勢的浮雕和立雕。秦始皇也真幸運,兩千多年后還有人為他的愚蠢之舉樹碑立傳,而且規模聲勢還大大超過當年;也居然有這么多的游客從四面八方蜂擁而至,花20元人民幣購買門票來對他荒唐行事頂禮膜拜!

步秦始皇后塵來碣石求仙的是漢武帝。據《漢書·武帝紀》,武帝晚年尤惑于神仙之說,從元封元年到太初三年這八年間,武帝三次“東巡海上”,地點也是碣石拓展到瑯琊、之罘(今山東煙臺市)和碣石一帶。元封元年(公元前110)夏四月,“東巡海上”,“還登封泰山”;太初元年(公元前104)十月“行幸泰山”,十二月,“東臨渤海,望祠蓬萊”;太初“三年春正月行東巡海上,下四夏四月還,。 “東臨渤海,望祠蓬萊”固然是求仙祈獲長生,“行幸泰山”、“修封泰山禱石閭”也不僅是宣揚文治武功,還為了求仙,因為有一個節目叫“禱石閭”。據應劭《風俗通》,石閭即石閭山,在泰山東南方,“方士言仙人閭也”。據記載,漢武帝在海邊停留時間多達三個多月,可見對求仙長生的迷戀與渴求。好在中國畢竟是一個理智的人文中國,尤其是古代,沒有旅游局和開發公司,不會為了門票收入和出售旅游紀念品就大造新古董,就不問是非曲直。唐代詩人李賀就曾挖苦過一心謀求長生的秦始皇和漢武帝:“何為服黃金,吞白玉。誰是任公子,云中騎白驢?劉徹茂陵多滯骨,嬴政梓棺費鮑魚”(《苦晝短》)。意思是說為什么要服金丹求長生呢?又有誰見過那位騎著白驢成仙而去的任公子呢?人們見到的只是求仙不成的漢武帝陵墓中的一堆枯骨,以及秦始皇棺木中用來掩蓋尸臭的爛魚。清醒的文人當然不只李賀一人,與李賀同時的中唐古文家獨孤及在碣石門前也發出類似的慨嘆:“徐福竟何成?羨門徒空言。唯見石橋足,千年潮水痕”(《觀海》)。明人邵逵在《秦皇島》一詩中寫嘆道:“徐福樓船去不會,鑾輿曾駐此叢臺”,“追思漫憶長生藥,回首沙丘事可哀”。邵逵,字可立,陜西商州人,進士出身,萬歷三十六年(公元1608)任山海關兵部分司主事。為官廉直剛斷又重視文化教育,修鎮東樓,創建文昌書院,政績顯著。此詩可代表明代當地士紳對秦皇漢武渡海求仙的看法。清代著名詩人后來官至吏部尚書的宋犖,在任直隸通永道時,來山海關視察,寫過一首《秦皇島望海歌》,也發出類似的慨嘆:“秦皇已去漢帝至,孤臺野岸空千年。蓬萊方丈在何處?一眉新月來娟娟”。有意思的是,歷代詠歌碣石的詩篇,皆不是僅止于詠嘆碣石風光、山河壯麗,或是嘆息批判秦皇漢武求仙長生的荒唐之舉,總是蘊含著一些言外之意、景外之情,或是藉以詠志,或是針砭現實,以碣石之酒來澆自己胸中的塊壘。前面說到的曹操就是其中的一位。漢獻帝建安十二年(公元207)五月,曹操率軍北征烏桓,八月大敗烏桓,斬其首領踏頓。九月從盧龍塞還許昌,路過碣石,登山作歌,這就是有名的《步出夏門行·觀滄海》。大概是凱旋而歸,曹操在這首詩中顯得胸襟開闊、意氣風發,不但把眼前的大海寫的洪波涌起、恣肆汪洋,充滿生命的律動,而且秋風蕭索中的草木也是“樹木叢生、百草豐茂”,充滿勃勃生機。曹操通過這幅氣勢雄闊、充滿生命力的碣石滄海圖來顯現他統一天下的勃勃雄心和旺盛的斗志,被后人視為建安風骨的代表之作。曹操在碣石的詠歌不止這首《觀滄海》,同在《步出夏門行》中的還有首《龜歲壽》,也同樣是首表白志向的人生之歌。《步出夏門行》一共五首,前為“艷歌”,后有“四解”,并不是一時一地之作,但這首我以為《龜歲壽》也是寫在登臨碣石之時。因為《龜歲壽》中批判求仙之虛妄,強調生命的質量完全在于自己的把握,所謂“盈縮之期,不但在天;養怡之福,可以永年”。聲稱自己雖已年老(是年五十三歲),但壯心不已,仍要抓緊時間,去做一番事業,這就是后來傳為名言的“老驥伏櫪,志在千里。烈士暮年,壯心不已”。這顯然是由登碣石聯想到秦皇漢武,既是對他們求仙之舉的否定,也是一種自我反省。從這個意義上來說,他的思想價值和文學價值,都不低于《觀滄海》。

魏武之后還有一位唐太宗,也同樣借碣石登臨來抒發人生感慨和歷史使命感。貞觀十九年(公元612)春,唐太宗李世民親帥大軍東征高麗路過碣石,“披襟眺滄海”,寫下《春日觀海》詩。詩中首先鋪排碣石滄海的壯闊美景:“積流橫地紀,疏派引天潢”,、“拂潮云布色,穿浪日舒光”,然后借景抒情,抒發“洪濤經變野,翠島屢成桑”的世事變遷和人生感慨。最后則通過對秦皇漢武求仙之舉的批判來表達自己的人生追求和歷史使命感:“之罘思漢帝,碣石想秦王。霓裳非本意,端拱且圖王”。表白自己不會像秦皇漢武那樣慕求仙道長生,而要無為之治,實行王道。隨駕東征的攝中書令楊師道有首和詩,詩中也強調唐太宗的這次東征,異于秦皇漢武東巡,不是尋求長生,而是要平定叛亂:“北巡非漢后,東幸異秦皇”,“將舉青丘繳,安訪白霓裳”(《奉和圣制春日望海》)。

歷代帝王和領袖人物登臨碣石的共有十位,除了上面提到的秦皇、漢武、唐宗、魏武帝外,還有后來追封為晉宣帝的司馬懿,北魏文成帝拓拔睿,北齊文宣帝高洋,隋煬帝楊廣共八位帝王,另加兩位當代領袖。一位是前面提到的毛澤東,另一位是中國共產黨創始人李大釗。李是昌黎人,曾游碣石山,寫過一篇《游碣石山雜記》,詳細記錄其與友人登碣石觀滄海以及游覽山間古剎水巖寺、圓通寺的經過和感受,發表于1913年11月出版的《言治》月刊第一卷第六期上。李還在1918年9月15日出版的《新青年》5卷3期上發表三首題為《山中即景》詩作,其一為:“是自然的美,是美的自然;絕無人跡處,空山響流泉”;其二:“云在青山外,人在白云內。云飛人自還,尚有青山在”;其三:“一年一度果樹紅,一年一度果花落。借問今朝摘果人,憶否春雨梨花白”?詩中描述了碣石山中美景以及詩人身處大自然中的感受,體裁間于白話和古體之間,可視為由古體詩向白話詩的過渡。人們一提起五四新詩運動,每稱胡適和郭沫若,僅從這三首詠碣石的詩作來看,此也是當時文學革命的前驅之作。

昌黎尋勝與碣石探幽

世事滄桑,史籍所載的幾處碣石山,除了昌黎碣石之外,驪成和峽山的碣石早已沉入海中,蕩然無存。唯有昌黎碣石山今日仍傲然挺立,神秀依舊。清代學者顧祖禹在《讀史方輿紀要》稱此山是“絕壑萬仭,仰凌霄漢,回視邊塞,俱在眉睫間”,讓人神往不已。2004年4月初,我去北戴河休假,“以觀滄海”的同時自然想到“東臨碣石”。四月初的北戴河依然帶著寒意,北風裹挾著怒濤撞擊著崖畔的礁石,掀起朵朵雪浪花。在陣陣潮水漫過的金色沙灘上,只有稀稀拉拉幾個裹著外套看海的游人。旅游旺季未到,車費自然便宜。昌黎碣石距北戴河約30公里,我出價100元人民幣,而且管往返,出租車主也慨然允諾。車主兒的宗旨是只有夠油錢,賺一個算一個,只不過在關車門時咕噥了兩句:“要是八月份,給我300元也不干”。

昌黎縣城應當說是座歷史名城,它是唐代大詩人韓愈的祖居,今日的縣委大院即是當年的韓文公祠。此祠建于明洪武四年(公元1371),但在“橫掃一切牛鬼蛇神”的“無產階級文化大革命”中被拆除,但現在又加重建,雕梁畫棟,據老人說比當年的韓文公祠還氣派,祠內有展覽館,展出韓愈生平事跡,以實現“中華文化的偉大復興”。只不過韓文公祠是由“昌黎縣文化開發公司”經營,門票20元,不交20元錢,是無法到韓文公祠內感受“復興”的。昌黎的大街似乎也無文化氣息。這位“文起八代之衰,道濟六朝之溺”的文章巨公,似乎未留一點遺澤給今日的昌黎,灰蒙蒙的街道上卡車、轎車、騾馬車、自行車擠在一起,行人夾在其中竄來竄去,引起汽車喇叭聲一片,兩旁是一間接一間的餐館、早點點、兼有按摩、浴足、推拿以及引發想象力的發廊、洗頭房等,讓人不斷回憶起孟老夫子在兩千多年說的那句大實話:“食色,性也”。我想找一間書店或者代售報紙、地圖、旅游介紹之內的代銷點,但車跑了半天,一間也未看到。車主是北戴河人,又很年輕,對當年毛主席的“東臨碣石有遺篇”的偉大詩詞居然毫不知曉,對碣石山在昌黎何處居然也昏昏然,反而怪我:“別人到此來拜韓文公,或是瞻仰革命先烈李大釗,你怎么跑這么遠來爬山,哪里沒有山?”讓人感到哭笑不得的是當地人也居然不知道碣石山,我據顧祖禹在《讀史方輿紀要》“碣石在昌黎東北”,問當地人到東北面山怎么走,有位老兄竟然將我們帶到“東山公園”,然后熱心地向我介紹近處的饅頭山、桃花山以及遠處的香山。后來我才發現錯誤也不盡怪當地人,而是出自兩處:一是顧祖禹的記載有誤,碣石山在昌黎縣城的正北,而不是東北。昌黎縣城的東北、北方、西方、西南、南方有大小山峰近百座,你說東北方的山峰,當地人自然會將你指向饅頭山和桃花山;二是碣石山并非一座山峰,而是綿延的山巒橫亙于昌黎城北,史稱的碣石山實際上是碣石山的主峰,當地稱仙臺頂,又稱漢武臺。你說去碣石山,當地人當然不知所指了。可見顧祖禹這位老兄并未到過碣石,也是位書中掮客:從書本到書本、從典籍到典籍,倒騰來倒騰去。“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”,陸放翁這話說得是不錯的。

出昌黎縣城北門,前行約一公里,就就可見“碣石門”。石門下有一橫桿,擋住進山之路。旁有一亭為售票處,兼作售貨亭,賣一些糕點、餅干、礦泉水之類。一位婦女端坐其中,邊喂奶邊買票,可謂公私兼顧,革命生產兩不誤。所謂買票,也就是收下10元錢,拉起橫桿讓游客進去,并無什么票據之類。登仙臺頂的山道在峰南,有中、東兩條登山路線。東路由黑峪溝出發經閻王鼻達歡喜嶺。這一段為深溝幽谷,黑峪溝夾于兩山之間。兩邊石壁峭立,翳不見日;谷道溪水穿石,路滑難行。西面峭壁有一瀑布泉,泉旁鐫有“削壁流泉”四字,為明代昌黎知縣楊于陛題。閻王鼻在黑峪溝之上,險巖交疊,小道穿行于亂石之中,一巨石高懸如鼻,故得此名,石上鐫有“止水”二字。過閻王鼻上行即達歡喜嶺,至此已穿過深溝,再往上行,地勢皆較平緩,因而叫歡喜嶺。延嶺上行約二里,即達仙臺頂。由中路登山更為險陡。其路線是由水巖寺登程,穿過名為“十八盤”的崎嶇山道達“老鷂子翻身”。這里山道狹窄,左為陡壁,右臨深澗,游人需緊貼石壁側身而過,如鷂子翻身。此處為中路登仙臺頂的第一道險隘,迎面石壁上鐫有“天門第一”四字。沿此上行約二華里山道,皆是傍陡壁臨深澗,沿途山風撲面,已可見渤海之濤,此處陡壁上鐫有“天風海濤”四字。穿過此段險道,可見一巨巖如門立于道兩側,門上鐫有“老虎口”三字,這即是登仙臺頂的第二道險隘。由“老虎口“往上,峰回路轉,登上一道險坡,路面平緩下來,此處名“把式場”,可能是游人登山途中觀看藝人賣藝的地方。穿過“把式場”即是“古廟臺”。過去登山至此已無路可上,需繞到后山方能登仙臺頂。近來碣石山景區開發管理局在古廟臺西側鑿出近百級石磴,直達仙臺頂。據昌黎縣志,當年的曹孟德就是站在這里高歌“東臨碣石,以觀滄海”的。

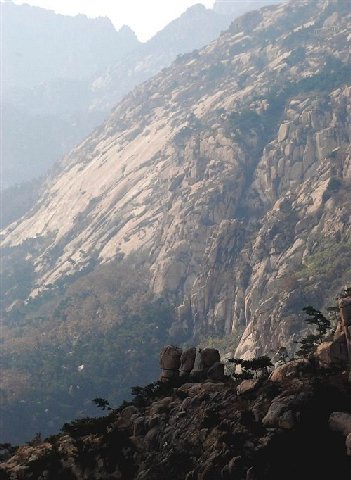

仙臺頂呈圓柱形,遠看為一頂,實則前后二頂:前頂峭壁上鐫有“碧云峰”三個大字,為明末昌黎知縣徐可大題,地方百姓稱之為“仙人臺”,臺頂有石棋盤及石腳印,相傳為仙人在此對弈所留下,故得此名。其西面石壁上鐫有“碣石”二字,為當年奉軍總參議楊霆宇所題。據昌黎縣志,峰前平臺上曾有一座古廟叫“碧霞宮”,供奉“云霄”、“碧霄”和“瓊霄”三位女神,今不存。后頂稍高于前頂,無峰名,頂東面石壁上有古刻“金剛般若菠蘿蜜多心經”。據縣志,頂上有“五雷殿”,為四塊巨石圍成,內供雷神像。又有大禹伯益廟,今均不存。后頂北面山坡,地勢較平緩,據當地人傳說,曹操就是由北坡登碣石山的。他將人馬駐扎在北坡,帶幾個隨從登上仙人臺以觀滄海。北坡上有“果老院”、“湘子洞”等八仙遺址,今僅存其名。仙臺頂海拔695米,是渤海岸邊最高的一座山峰。此峰本在海邊,由于海岸前移,現今距海最近處約十五公里。站在前峰仙人臺上,放眼遠眺,方圓百余里風物盡收眼底:東南方的渤海橫陳眼底,碧海銀波、孤帆遠影歷歷在目;東方北戴河的蓮蓬山下海濱浴場,一座座參差錯落的度假別墅以及秦皇島外星羅棋布的礁巖、洲渚,亦依稀可辨;向南,可見昌黎的內海——七里海和灤河的入海口;向北,則見綿延起伏的燕山山脈以及蜿蜒于山脊的巍峨長城。我輩非曹孟德,但“東臨碣石,以觀滄海。水何淡淡,山島聳峙”、“日月之行,若出其中;星漢燦爛,若出其里”的雄闊氣象,還是能感受得到的。

碣石群峰之中除了最有名的仙臺頂前峰外,還有其它一些勝景:前峰西方有一小峰,其頂如巨型圓柱立于深澗邊,很像酈道元《水經注》所描繪的那樣:“山頂有巨石如柱形,立于巨海中”,縣志上稱其為“天橋柱”,當地人俗稱“棒槌山”,民間傳說是大禹治水時系船的石樁,并說上面存有鐵環遺痕。今峰上鐫有“禹王系船處”五個大字。縣志上亦有古詩詠嘆此事,詩云:“仙臺峰西石尤仙,拔地穿云更插天。苔掩鐫銘渾滅字,鐵余環鎖舊聯船。風高百尺摩星斗,節矗三層破雨煙。倘使鵲橋憑作柱,牛女應得會年年”。大禹系船當屬子虛烏有,但似可作為碣石當年在海邊或”立于巨海中“的一個左證。此峰的下方有一些記游石刻,其中一方為金明昌元年(公元1190)八月,燕山將軍劉仲洙題。

仙臺頂前峰的正南有一峰曰寶峰山,又名寶峰臺,緊貼在仙臺頂萬刃峭壁之下的山坡上。寶峰臺三面環山,北為碧云峰,東為香爐峰,穿過此峰可達著名的龍潭洞,洞旁曾有海月寺、浩然臺等名勝古剎。東面有一山似冠,名紗帽山,與香山東西并峙。寶峰臺上有一寺叫水巖寺,又叫寶峰寺,此為由中路等仙臺頂的起點。寺建于唐開元年間,因千年兵火,幾廢幾興。正殿階前曾立有兩個石幢,刻有唐代開元年間灌頂國師不空奉詔書寫的經文,為遼代保寧元年(公元969)所建。二十世紀初,李大釗曾游水巖寺,并寫過一篇《游水巖歌并序》,亦詳細記載了水巖寺內的勝景及興廢,可惜歌記中僅存的勝景今亦不存。現存的水巖寺是上個世紀九十年代復建的,殿宇簡陋,塑像也較粗糙,左面建筑為變電所,機電轟鳴,工人往還,更煞風景,也許這就是現代化所要付出的代價。但也正是這陣陣的轟鳴聲,會將游人從仙人臺上飄然而下的神仙般感覺中拽出,再回到喧鬧而雜亂的昌黎現實世界之中。

曹操曾登臨的河北昌黎縣境的碣石山