褒禪山散考

——經(jīng)典名篇故地新考之七

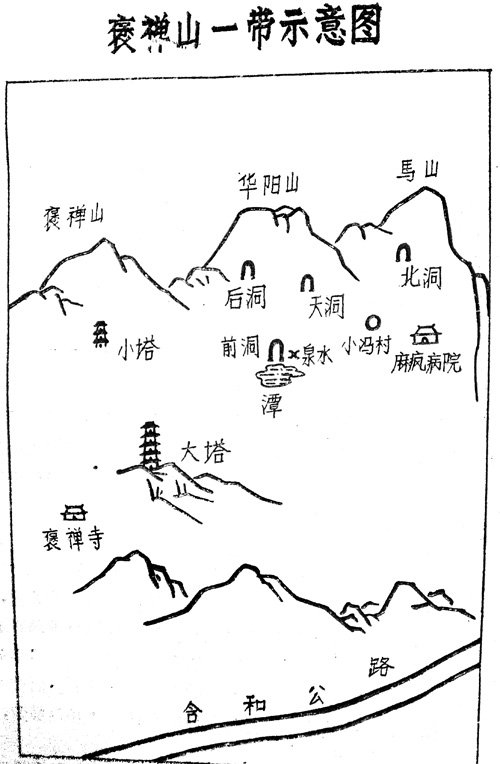

王安石的《游褒禪山記》往往會(huì)給人一種錯(cuò)覺(jué),似乎他游玩的褒山禪寺、前洞和后洞都在褒禪山上。實(shí)際上《游褒禪山記》所涉及的并非是一座褒禪山,而是三座山峰:一是褒禪山:慧空禪院所在地;二是華陽(yáng)山:前洞及仆碑所在地;三是馬山:后洞所在地。

為了搞清《游褒禪山記》中讀者比較關(guān)注和產(chǎn)生爭(zhēng)論的一些問(wèn)題,如:前洞、后洞的位置;“其下平曠”是山下平曠還是洞下平曠?王安石關(guān)于華山是“花山”的判斷及其所生發(fā)的感慨是否正確?后洞的位置與歷史等。最近,我們同安徽省含山縣教育局、褒山中學(xué)的幾位老師到褒禪山一帶作了一些考查,下面依次介紹兼作考證,以饗詢者并就正于高明。

王安石游歷路線是由褒山下“褒山禪寺”出發(fā),先達(dá)華陽(yáng)山腳的“前洞”

褒禪山屬于大別山余脈,它與西而的黃鶯山、昭關(guān),東面的華陽(yáng)山、雞籠山等相連,象一條東西走向的巨蟒,橫亙于安徽省巢湖地區(qū)的巢縣、含山、和縣之間。

褒禪山,今稱褒山,位于含山城北十五里的褒山鄉(xiāng)境內(nèi),海拔240米,相對(duì)高度180米左右,山頂東面一塊稍高,其余地方則平而長(zhǎng),宛如一面綠色的旗幟飄揚(yáng)在起伏的岡巒之上。含山縣志云:“褒禪山舊名包山,以唐貞觀慧褒禪師得今名,山色翠靄,四面如圍,中有起云峰,欲雨則云先起,春夏往往見(jiàn)之,又有龍洞,羅漢洞、玉女泉、白龜泉……山腰有一小塔,與大塔相望”。據(jù)褒山中學(xué)趙校長(zhǎng)介紹,大塔與小塔在文化大革命前仍在。大塔氣勢(shì)雄偉、風(fēng)格粗獷,小塔精巧玲瓏、氣度清秀。傳說(shuō)大小塔為師徒倆所造,徒弟年輕好勝,憑千斤氣力,硬用石條在山下壘成了七層大塔。師傅年老力衰,自度氣力不如徒弟,只好以智慧取勝。他在山腰造了一座小塔,憑著所據(jù)的地勢(shì)和精巧的工藝壓倒了大塔。據(jù)介紹,當(dāng)時(shí)的兩座塔是很有特色的,尤其是大塔,全由千斤以上的大石條壘成,一共七層,七丈多高,上面還有張孝祥所書(shū)的“寶塔”二字,一人多高,字體道勁。可惜在文化大革命中,這兩座塔都被含山中學(xué)的紅衛(wèi)兵當(dāng)作四舊掃掉。呈現(xiàn)在我們眼前的大塔遺址,只見(jiàn)碎石叢集,坑灰散亂,初夏的驕陽(yáng)把婆娑的樹(shù)影灑在那坑坑洼洼的塔基之上,斑斑點(diǎn)點(diǎn),搖曳不定。遙望山腰,灌木青青,怪石嶙嶙,一時(shí)之秀的小塔也不見(jiàn)了蹤影。當(dāng)?shù)卮髲R村林場(chǎng)小學(xué)的田克金老師告訴我們:上個(gè)世紀(jì)八十年代初,有個(gè)趙姓的公社社員在清理塔基時(shí),發(fā)現(xiàn)有塊大石中空,內(nèi)有一盒,里面裝有許多銅錢(qián)和法器,銅錢(qián)大多是“開(kāi)元通寶”。當(dāng)時(shí)也不知是文物,就賣(mài)給當(dāng)?shù)氐膹U品收購(gòu)站了,得款五元多,很是轟動(dòng)了一下。

大石塔的西南坡下為褒山寺舊址,即王安石所謂“慧空禪院”。據(jù)陳廷桂《歷陽(yáng)典錄》;“褒山寺筑于唐貞觀年間,黃庭堅(jiān)、王安石、王深文皆在寺內(nèi)留有文跡。寺內(nèi)曾藏有玉杵、鐵杖、金磬,錦兌、玻璃盤(pán)、旃枟、避塵珠、藏經(jīng)櫝等。寺院近旁絕壁斷碑,往往有宋人題刻”。田老師告訴我們,大廟(當(dāng)?shù)厝朔Q褒山寺為大廟,所在地大廟村即以此命名)在一九五二年前仍然香火鼎盛,廟有三進(jìn)大殿,前殿扁額上題有“褒禪山寺”四個(gè)鎏金大字。門(mén)前有兩棵大銀杏樹(shù),一雄一雌,皆徑粗合圍,枝葉密茂。現(xiàn)今大廟和雄樹(shù)已毀,雌樹(shù)尚在。從《歷陽(yáng)典錄》上來(lái)看,附近應(yīng)有不少宋人碑刻,但今天已蕩然無(wú)存。我們不甘心一無(wú)所獲,順著村道細(xì)細(xì)尋訪,終于在田間小道上發(fā)現(xiàn)一塊明代詩(shī)碑,題為《褒禪寺》,詩(shī)云:“乾坤好景難如此,今古浮名總是閑。我亦中原詩(shī)酒客,白云清夜宿褒山”。落款是“嘉靖十三年八月十日賜進(jìn)士出身奉訓(xùn)大夫直隸和州知州孟雷書(shū)”。

從褒山寺東行三里即達(dá)華陽(yáng)山前洞。王安石說(shuō)五里,不確。因據(jù)《含山縣志》“褒禪山,縣北十五里”,“華陽(yáng)山,縣北十八里”,兩地相距為三里,我們實(shí)地考查也為三里。華陽(yáng)山舊名蘭陵山,亦稱華山,海拔230米,相對(duì)高度190米左右。山坡平緩,兩側(cè)幾乎等高,山頂平而長(zhǎng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,象一架扁梯豎立在金色麥浪之中。華陽(yáng)山下有一洞,當(dāng)?shù)厝私腥A陽(yáng)洞,亦稱碑洞,即王安石所云“前洞”。他在描述前洞時(shí)曾說(shuō)“其下平曠”。這句話引起了一些人的爭(zhēng)論。有人認(rèn)為“其下”是指山下,有人則認(rèn)為“其下”是指洞下。其實(shí),只要到實(shí)地一考查,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種爭(zhēng)論宛若笑話中所說(shuō)的兩個(gè)近視眼看匾一樣,爭(zhēng)論的前提根本不存在。因洞口與山腳齊,洞前的澗下就是平坦的稻田,洞下平曠也就是山下平曠。

據(jù)介紹,華陽(yáng)山下過(guò)去亦有一寺,今遺址猶有石礎(chǔ)。寺前道上曾有一碑,據(jù)《歷陽(yáng)典錄》,碑日“大唐花寺碑,文字漫漶不可讀,亦未知誰(shuí)氏書(shū)撰。王荊公記所謂其額可識(shí),日花山也”。王安石通過(guò)這塊碑上“花山”二字,就推斷“華山”即“花山”,認(rèn)為當(dāng)?shù)厝俗x作“華山”是“音謬也”,進(jìn)而發(fā)了一通“學(xué)者不可以不深思慎取”的宏論。據(jù)我們看,這個(gè)推斷也是不確的。因?yàn)檫@塊碑上說(shuō)的是花山寺,并不是說(shuō)這山叫花山,況且這碑和寺的所在地是華陽(yáng)山,而不是三里外的褒禪寺和褒禪山(華山),更不能從此得出華山叫作花山的結(jié)論。含山人宋時(shí)的“花”、“華”如何讀音,已不可考。但從今天來(lái)看,區(qū)別是很明顯的,“華”讀陽(yáng)平hua,“花”音短促,如古入聲字讀法,兩字讀音似不會(huì)謬混,今含山縣城南五里另有一山曰“花山”,王安石所見(jiàn)的“花山”仆碑,是否就是詠城南五里那座“花山”,亦未可知。

《大唐花寺碑》何時(shí)亡佚,今尚不知。《歷陽(yáng)典錄》成書(shū)于清同治四年,可見(jiàn)此碑至少同治年間尚在。有人撰文說(shuō):“大唐花寺碑毀于文革”這又是誤傳誤記。產(chǎn)生誤會(huì)的原因是洞前原有一塊碑,因此當(dāng)?shù)厝艘喾Q前洞為“碑洞”。文革中這塊碑被打碎扔入洞前潭中,但這塊碑絕非《大唐花寺碑》。因?yàn)槲覀兛疾闀r(shí)發(fā)現(xiàn)此碑仍在水中。①透過(guò)清澈的山泉,殘存的字句隱約可辯,其中寫(xiě)道“……雨者,閔雨也……”落款為“……望日門(mén)生從事郎知和州歷陽(yáng)縣王管、縉云縣主簿馮……”看來(lái)這塊碑與雨有關(guān)。據(jù)《含山縣志》:“宋寧宗慶元六年,和州太守王大過(guò)嘗祈雨于此,筑喜雨亭,縣令陳仲巽有記”。這塊碑可能就是宋代的祈雨亭碑,或是后人對(duì)此碑記的重刻。

洞的東側(cè)有一石罅,高丈余,山泉從中汩汩流出,逮大概就是王安石所云的“有泉側(cè)出”了。泉水在洞前聚成一小潭,潭水清冽,黝黑的小魚(yú)若在空中游動(dòng),殘斷的石碑倒臥潭心,日光把碑邊的綠苔照得明晃晃的,苔端的茸毛隨著微波輕輕地漾動(dòng)。泉后,石壁上鐫著四個(gè)大字“萬(wàn)象皆空”,為明萬(wàn)歷海陽(yáng)范懷口刻。石壁的下端就是前洞,洞口直徑約兩米,洞內(nèi)空闊處高六米,廣約四米,類一大廳。人在洞內(nèi)說(shuō)話,嗡然和鳴,格外響亮。洞的右側(cè)石壁上有題刻,因年久剝蝕,加上光線昏暗,多不可辨。用電筒細(xì)探,辨一石刻為“熙寧四年,過(guò)華陽(yáng)至淮南,江寧楊口口”一。熙寧四年為公元1071年,距王安石作記的至和元年1054年僅十七年。可見(jiàn)此洞在宋代是經(jīng)常有人探游的。洞內(nèi)路徑由下往右上方斜伸,至二十五米處為亂石所阻,道遂斷。深邃處,無(wú)數(shù)蝙蝠蟄伏壁上,體大如拳,被人腳步聲驚起,撲撲亂飛。洞的盡頭處,嗡嗡作響,伏壁細(xì)聽(tīng),可辨出是右側(cè)的流水聲。

《游褒禪山記》中的“后洞”亦不在褒禪山,可能在馬山

從前洞出后,我們準(zhǔn)備去探王安石所云的后洞,但后洞在哪里呢?據(jù)《含山縣志》,前后洞均在華陽(yáng)山上,有人據(jù)此撰文,說(shuō)前洞的右上方即是后洞,但據(jù)當(dāng)?shù)厝说慕榻B和我們的考查,《含山縣志》有誤。因華陽(yáng)山上有三個(gè)洞,下面為前洞,亦稱碑洞,前洞的右上方為天洞,前洞的左上方為后洞。后洞距前洞約五十米,為一石罅,淺而窄,人縮身以入,匍伏約二米即達(dá)盡頭,無(wú)勝景可道。無(wú)論從距離上還是從地形、地貌上,與王安石所記的后洞毫無(wú)相似之處。景色稍勝的是天洞,從前洞攀壁而上十五米即達(dá)此洞,洞口為一陡坡,有巨石當(dāng)洞口,洞口直徑約一米五左右,呈喇叭狀,從巨石踏蹴而下直達(dá)洞底。洞內(nèi)高約三米,右上方象被一巨斧劈開(kāi),直插峰頂,從頂端透出亮光,當(dāng)?shù)厝朔Q一線天。進(jìn)洞約五米,又有石壁擋道,中有一孔徑約尺許,鉆進(jìn)去后又另是一番洞天。洞高十余丈,白色鐘乳石布滿壁頂,溪水湍急,寒氣逼人,陰森恐怖。我們當(dāng)時(shí)曾懷疑天洞即是王安石所云的后洞。但又有兩點(diǎn)不能解釋:一是距離,王安石云后洞在前洞上五、六里,但此洞距前洞僅五、六丈,如說(shuō)王安石將“丈”誤記為“里”,形、音皆不似,況數(shù)量概念差別又如此之大,誤記似不可能;再者王安石記中又沒(méi)有提及湍溪,中途退出亦不是因溪流阻道,看來(lái)王安石所云的后洞定是另有所指。褒山中學(xué)的張主任告訴我們,從前洞的右上方往前走五里,即馬山,馬山中部有一洞叫北洞,與王安石所云的后洞很相類。于是我們又循前洞東上,翻過(guò)華陽(yáng)山脊到達(dá)馬山。馬山是三座山峰中最高的一座,海拔360米,相對(duì)高度300米左右。與褒山、華陽(yáng)山不同的是,它山頂尖,兩側(cè)陡,宛若等腰三角形。由于地處偏僻,人跡罕至,解放前曾在山腰設(shè)一麻瘋病院,此洞就在麻瘋病院的左上方。洞口約兩米,探頭向內(nèi),昏黑莫辨,寒氣逼人,確如王安石所云“有穴窈然,入之甚寒”。據(jù)張主任說(shuō),這洞過(guò)去非常深邃,曾有人從此洞一直走到和州的小西門(mén)。清代洞內(nèi)出一巨蟒,經(jīng)常出來(lái)偷吃山下廟內(nèi)的供食。于是和尚們用糯米飯捶黃泥石塊,在洞內(nèi)狹窄處將洞封死。我們進(jìn)洞后,前進(jìn)約二百米左右,確實(shí)前面有石壁封路,似是石塊壘成。洞內(nèi)石壁上似有多處石刻,但辨認(rèn)再三,也讀不出完整的句子。從洞的方位、距離及形狀來(lái)看,似乎即是《游褒禪山記》中的“后洞”。

考察之后,對(duì)《游褒禪山記》中的一些疑點(diǎn)冰釋了。但前疑釋后,又生新疑:王安石當(dāng)時(shí)任舒州通判,治所在今安徽西部的潛山縣;含山縣則屬于和州,兩地相距四百多里。況且,褒禪山一帶至今都地處荒僻,并不在交通線上,在舒州做官的王安石為什么會(huì)跑到如此偏僻的地方來(lái)游玩呢?我們認(rèn)為這與以下兩點(diǎn)有關(guān):一是與王安石當(dāng)時(shí)的經(jīng)歷有關(guān)。王安石從宋仁宗皇祐三年(1051)起任舒州通判至皇祐六年(即至和元年)。由于文彥博和陳襄的推薦,朝庭征為集賢校理,王安石以“先臣未葬,二妹當(dāng)嫁,家貧口眾,難住京師”為理由,于同年三月二十二日和四月某日兩次上表辭讓。舊任已免,新任未就,疑王安石在此期間經(jīng)江寧回江西探親,路過(guò)含山而作。二是與宋代的驛道有關(guān)。從前洞壁上熙寧四年楊氏石刻來(lái)看,華陽(yáng)山為從淮南道到江寧府的古驛道必經(jīng)之處。它的東面是伍子胥經(jīng)過(guò)的昭關(guān),西面是霸王自刎的烏江。王安石從舒城出發(fā),可能經(jīng)巢州柘皋(古稱高井驛),再?gòu)奈緲蝮A、常山山脊而達(dá)褒禪山。其證據(jù)是王安石經(jīng)過(guò)含山東面的清溪驛時(shí)曾寫(xiě)了一首《清溪河》詩(shī)。詩(shī)云;“冷冷一帶清溪水,遠(yuǎn)遠(yuǎn)來(lái)穿歷陽(yáng)市。涓涓出自碧湖中,流入楚江煙樹(shù)里”。清溪水發(fā)源于褒山西面,今巢湖市柘皋鎮(zhèn)東北面的大茅廬尖與青龍尖之間山谷中,今為“和平”、“林場(chǎng)”兩水庫(kù),“涓涓出自碧湖中”即指此。湖水向東即得勝河,經(jīng)歷陽(yáng)(今和州市)由烏江口注入長(zhǎng)江。“遠(yuǎn)遠(yuǎn)來(lái)穿歷陽(yáng)市”即指此。可見(jiàn)王安石是由舒州、廬州往和州的這條古驛道往江寧的。另一個(gè)證據(jù)是同年六月六日,他在江蘇海門(mén)寫(xiě)了《通州海門(mén)興利記》,按下去是到家鄉(xiāng)江西寫(xiě)了《金溪吳君墓志銘》,可見(jiàn)王安石是取道江寧回老家探親的。唯一的疑問(wèn)是按路線游褒山應(yīng)在前,但時(shí)間卻記為七月某日;達(dá)海門(mén)在后,記的日期反為六月六日。我們認(rèn)為這可能是由于游褒山后,王安石并未馬上作記,而是以后補(bǔ)記的。所以《通州海門(mén)興利記》明確為六月六日,而《游褒禪山記》卻記為七月某日。

注① 此碑在我們考察后,已被縣文物部門(mén)當(dāng)做文物收藏。

褒禪山華陽(yáng)洞(《游褒禪山記》前洞)

馬山上的北洞似是《游褒禪山記》中的“后洞”(陳友冰手繪)