《登鸛雀樓》故址、詩意散考

——經典名篇故地新考之四

白日依山盡,黃河入海流。

欲窮千里目,更上一層樓。

一、關于鸛雀樓址

關于鸛雀樓址及其得名之由,今天的一些注家大致有以下幾種說法:

鸛雀樓“故址在山西永濟縣西南城上” ——鄭盂彤《唐宋詩詞賞析》第9頁

“在蒲州(山西永濟縣)西南城上,樓有三層,因常有鸛雀棲其上,故名,后被水沖垮”——張燕瑾《唐詩選析》第33頁

??? “蒲州即今山西永濟縣城”——人民教育出版社中學《語文》課本注釋

??? “蒲州是現在山西運城縣”——李之光《古代詩歌選》52頁

???? “鸛雀樓有三層,矗立于城角之上,因其高,鸛鳥時集其上,故名鸛雀樓”——《教學參考資料》人民教育出版社一九五六年版

從以上注釋,我們會得出這祥一個印象:鸛雀樓在蒲州城上,后被水沖垮,因樓很高時有鸛鳥集聚故得其名。蒲州即今山西永濟縣或運城縣縣城。

其實,這些注都是不太確的。根據山西運城行署教育局同志提供的資料以及我們的考辨,鸛雀樓址及得名之由并不如上面所述的那樣。

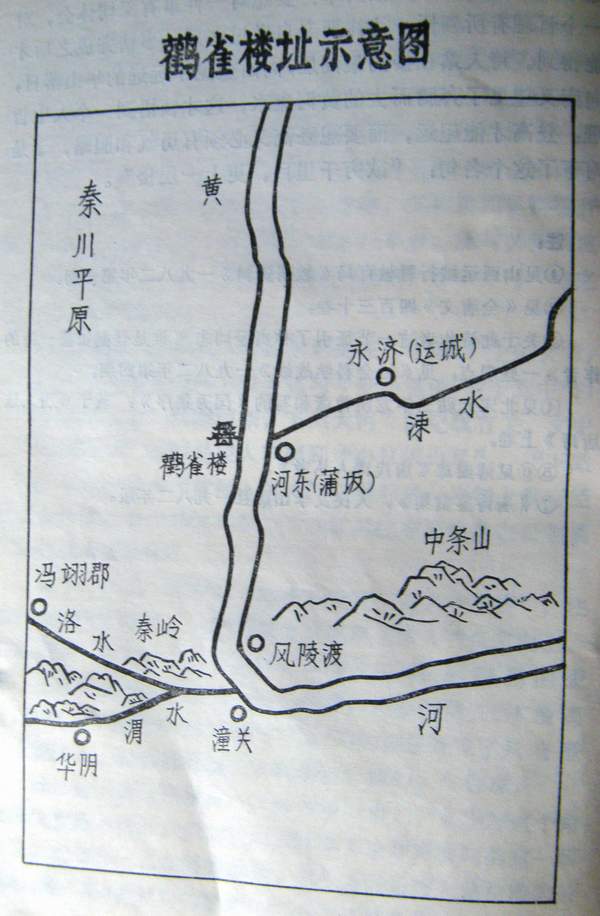

第一,鶴雀樓址并不在蒲州城上,而是在城外黃河河道中的高坡上。對此,《永濟縣志》有明確的記載:“鸛雀樓在郡城西南黃河中高阜處,時有鸛鳥棲其上,遂得名”。《蒲州府志》則記得更詳:鸛雀樓“舊址在城西河州渚上。”據山西運城行署教育局同志所提供的資料說:“鸛雀樓在蒲州城外黃河中的高丘上,而不是‘在城上’,由于黃河河床自然改動的歷史原因,這座樓現在已找不著痕跡,但蒲州舊城的輪廓仍有殘存”[1]。

這兩則記載都證明鸛雀樓并不在蒲州城上(當然也談不上是城西南的角樓),而是在城外西邊黃河州渚的高坡上。既然實際情況是如此,那末一些注家為什么會認為樓在城上呢?

這可能與對《清·一統志》中有關記載的誤解有關。《一統志》在“山西蒲州府”條下記云:“鸛雀樓在府城西南城上。《舊志》:舊樓在郡城西南,黃河中高阜處,時有鶴鵲棲其上,遂名。后為河流沖沒,即城角樓為匾以存其跡”。這段話本意是說:鸛雀樓址原在黃河中高阜處,因被河流沖沒,就把鸛雀樓匾掛到蒲州城西南的角樓上,權以這個角樓作為鸛雀樓的替身。有些同志可能誤將這段記載的首句“鸛雀樓在府城西南城上”當成歷史上的鸛雀樓址了。

第二,把蒲州說成是今日的永濟縣或運城縣,也是不確的,由此推導出的鸛雀樓在永濟縣城上或運城縣城上則更為不妥。據史料所載,蒲州是北周明帝二年(公元五五八年)置州,唐開元年間曾升為河中府,轄永濟、河津、臨猗、聞喜、萬榮等縣以及運城西南部分地區,明初復為蒲州,清雍正年間又升為府。它的州治所在地蒲坂,解放后曾一度屬運城縣,后又劃歸永濟縣,現是永濟縣屬下的一個鄉,名字仍叫蒲州,距永濟縣城約十二公里左右,據運城行署教育局的同志說,蒲州舊城的輪廓仍有殘存。由此可知,蒲州只是今永濟縣的一部分,只能說“屬”或“在”今永濟縣,而不能說“即”或“是”今山西省永濟縣。當然更不能說鸛雀樓在今山西省運城縣或永濟縣城,因這與史實的距離更遠。

第三,由上可知,鸛雀集其上的原因并不是因為城高而是由于近水的緣故。鸛鳥是我國北方一種常見的水鳥,形似鶴,常在水邊活動,主食魚、蛙、蛇之類水族,晚上棲息于水邊的高枝上。這樣,建于洲渚高阜處的塔樓自然也就成為鸛鳥的聚居之所,此樓也就因此而得名鸛鳥樓。

同樣地,也正因為此樓在河心,才會由于洪水暴漲或河流決口、改道等原因把它沖沒。假如此樓果真在城內角樓上,“為河流所沒”就很費解了。

一座高達三層的樓臺建筑在唐代是頗為壯觀的。更何況它是建于黃河中的高阜之上,下臨州渚、前瞻中條。所以從盛唐時起,這里就成了文人雅集的勝地。從現存的李翰《河中鸛雀樓集序》來看[2],至少在中唐時代,文人們關于鶴雀樓的題詠就已匯編成集了。

二、關于詩的作者

關于此詩的作者,有以下幾種說法:

一說是盛唐處士朱斌作。唐人芮挺長選的《國秀集》即采此說。

另一說是唐王之渙作。近代的一些唐詩選本如高步瀛《唐宋詩舉要》、蘅塘退士《唐詩三百首》、馮沅君《中國歷代詩歌選》及中學語文課本皆持此說。

第三種是把上述兩種說法兼顧起來,如中國社會科學院的《唐詩選》,題下標為王之渙,但在注中點明“一作朱斌詩”;清代編的《全唐詩》則干脆在王之渙和朱斌名下都收了《登鸛雀樓》一詩。

第四種是兩個作者都提及但也表明自己的傾向性。如劉永濟的“唐人絕句精華》:“此詩趙凡夫以為朱斌所作,古今傳誦皆日王之渙作,沈括之言,尤為明證,今仍歸之王之渙”。

鸛雀樓一詩的作者,我認為是朱斌的可能性較大。即使不是朱斌,也是當時的一位不知名詩人王文奐,而不可能是王之渙。其理由如下:

第一,最早的一本唐詩選集——唐太學生芮挺章選的《國秀集》中即把這首題為《登樓》的詩放在盛唐處士朱斌的名下。《國秀集》成書于天寶三年,比殷璠的《河岳英靈集》還早八年,共收了從開元元年到天寶三年這三十一年間盛唐優秀詩人的220篇詩作。[3]而據靳能所作的《唐故文安郡文安縣太原王府君墓志銘并序》,王之渙“以天寶元年二月二十四日遘疾,終于官舍,春秋五十有五”[4]。由此看來,《國秀集》成書年代距王之渙去世的年代只后兩年,況王之渙又是當時一個著名詩人“歌從軍,吟出塞,嗷兮極關山明月之思,蕭兮得易水寒風之聲,傳乎樂章,布在人口”[5]。如果《登樓》一詩果真為王之渙所作,按說是不可髓錯為朱斌的。再說《國秀集》中還收錄了王之渙的三首詩(涼州詞二首,宴詩一首,見《國秀集》下卷),連《宴詩》這樣平庸之作都收錄,唯獨不收他的名作,這似是不可能的。

第二,最早把《登鸛雀樓》收在王之渙名下的是李晡等人編纂的《文苑英華》。《文苑英華》成于宋初,是宋四大類書之一,由于出于眾人之手,又加上成書倉猝,卷帙浩繁,所以舛誤甚多。南宋彭淑夏的《文苑英華辨證》、清勞格的《辨證拾遺》都是在做此書的辨偽勘誤工作。當然,我們不能因《文苑英華》中有舛誤,就據此指實收入此集的《登鸛雀樓》一詩的作者有誤,要證實是朱斌所作,還得更多的搜求旁證。但有一點值得我們注意:與《文苑英華》同時代的幾部著作中凡提到《登鸛雀樓》一詩的作者,都不是王之渙而是王文奐,這就使我們有理由懷疑《文苑英華》中《登鸛雀樓》一詩的作者是否誤記。如沈括《夢溪筆談》中提到在鸛雀樓題詠的諸位作者,其中有王文奐而無王之煥:“河中府鸛雀樓三層,前瞻中條,下瞰大河,唐人留詩者甚多,唯李益、王文奐、暢諸三篇能狀其景。李益詩曰‘鸛雀樓西百尺墻,汀洲云樹共茫茫。漢家簫鼓隨流水,魏國山河半夕陽。事去千年猶恨速,愁來一日即知長。風煙并在思歸處,遠目非春亦自傷’;王文奐詩曰:‘白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓’;暢當詩曰‘迥臨飛鳥上,高出世塵間。天勢圍平野,河流入斷山’”。

北宋彭乘的《墨客揮麈》卷二和北宋阮閱的《詩話總龜》也均將《登鸛雀樓》 作者記為王文奐,與《夢溪筆談》所載相同。

特別值得一提的是北宋司馬光的《司馬溫公詩話》中關于《登鸛雀樓》一詩的記載:“唐之中葉,文章特盛。其姓名湮沒,不傳于世者甚眾。如河中府鸛雀樓有王之奐、暢諸二詩。暢詩曰:‘迥臨飛鳥上,高出世塵間。天勢圍平野,河流入斷山’;王詩曰:‘白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓’。二人皆當時賢士所不數,如后人擅詩名者豈能及之哉。”詩話中說得很明確:《登鸛雀樓》一詩的作者是王文奐,而且是個“當時賢士所不數”的無名之輩,以至“其姓名湮沒,不傳于世”,這與“傳乎樂章,布在人口”名聲很大的王之渙恐非一人。倘認為非王之渙這類名家高手寫不出此詩那就錯了,因唐代是個詩歌大普及的時代,販夫、戍卒、倡優、樂工都能突發出一兩首傳之后世、經久不衰的佳作,這樣的事例在唐詩中是不勝枚舉的,如葛雅兒的《懷良人》,無名氏的《水調歌》皆“傳乎樂章,布在人口”。前者是位默默無聞的家庭婦女,后者連姓名也未留下。就連黃巢這樣的落第秀才也能寫出《詠菊》這樣流傳百世的反詩。

第三,永濟縣現存的“鸛雀樓石刻”中《登鸛雀樓》一詩的作者亦是王文奐。有人解釋為王文奐的“文”字是“之”宇的書寫之誤,“奐”是“渙”的簡寫,這恐怕過于牽強。由此看來,《文苑英華》中所云的“王之渙”可能是舛錯了。

綜上所述:《登鸛雀樓》詩的作者,最早的說法是盛唐處士朱斌,到北宋以后漸改為他人,但大多數詩話和唐詩總集、選集都記為王文奐,只有少數選家認為是筆誤而改為王之渙。因此我認為如果要說是朱斌所作是有道理的,但此說只有孤證,如要服人,還得另尋證據。但我們可以說:即使不是朱斌所作,也應寫成王文奐所作,而絕不可能是王之渙。

三、關于詩意的詮釋

一、詩的一、二兩句“白日依山盡,黃河入海流”,有的注家認為“山”指的是中條山,黃河的流向則是自西向東,如李之光《古代詩歌選》將這兩句解說為“詩人站在鸛雀樓上,朝西望去,一輪紅日慢慢沿著中條山落了下去;向東望去,奔騰的黃河正向大海奔流而去”。張燕瑾先生的《唐詩選析》也是這樣解說的:“白日依山盡,是寫夕陽西墜,貼近了連綿的中條山,這是詩人親眼所見,是寫實”;“黃河入海流是寫眼底是一瀉千里的黃河,它奔涌流轉一直向東,匯注到浩瀚無涯的大海,這里還包含了詩人的想象。”

這兩種解說都由于地形不明造成對詩意的誤解。

鸛雀樓的地理位置是:它的東北是蒲州城,東南是長約一百六十多公里的中條山,奔騰的黃河則從樓的西側滾滾而過,流向則是由北向南,直到風陵渡才折向東。隔河相望,西面是八百里秦川,西南則是連綿不斷的秦嶺橫亙在天地之間。由此可見,夕陽是無法落入位于東南的中條山中的,而且河水也不是向東,而是向南流去。有的選本也注意到了中條山的位置,但又無法搞清“依山盡”的山究竟何山,所以在注中干脆就不作確指。如鄭孟彤先生的《唐宋詩詞賞析》中就籠統解為“一輪白日正在西山頭上慢慢地下沉著”。但也有的注家既明白中條山的位置,又認為“依山盡”中的山是中條山,于是就在“白日”和“盡”字上做文章。如馬家楠先生在《王之渙“登鸛雀樓”賞析》一文中就認為“白日”“不過是指明晃晃的日光,而并不是指太陽本體。詩中描寫的是晴朗的自晝,白茫茫的天光日影,透過縹緲的煙嵐云氣,在山石間、草木上,燦爛地反射著,炫耀著。隨著深邃的崇陵巨壑向前伸展、伸展,一直到詩人目力的盡頭”[6]。這樣,“盡”指的就不是太陽落山,而是目力窮盡了。其實,這種說法也是很牽強的。因為“白日”一般都解釋為太陽,只不過詩中寫的是深秋或冬天的太陽,白晃晃的缺乏熱力,帶上高寒的特征。高適《別董大》“千里黃云自日曛,北風吹雁雪紛紛”就是明證,我們不能為著使“中條山”能解釋得通,就把“白日依山盡”解釋成另外一種含意。我認為這個“山”并不是中條山,而是秦嶺東段的華山。華山位于蒲州的西南,北臨渭河平原,是個東西走向的斷層山,主峰太華峰高達1997米,距蒲州的直線距離僅30多公里,詩人站在鸛雀樓上向西遠眺,正好可見一輪夕陽傍著西南方的華山緩緩下沉。為什么夕陽向西南而不是向西落去呢?這是因為冬天的太陽,位于北回歸線以南,所以向西偏南落去,這與前面所提及的“白日”同樣都帶有很明顯的季節特征。另外,再從整個畫面的構圖上來看,詩人登高遠望,向西看見了一輪白日正在緩緩依山下墜;俯視樓下,滾滾的黃河正經過這里向南奔騰而去,這樣遠眺近俯,由西轉向南四面眺望,既符合登高賞景的實際,又使畫面顯得很開闊。如果此山是中條,就與落日的方位不合,而與黃河的流向一致皆為東南。游人登樓專向南方遠望,詩中專寫一方之景,也似與常理不合。

既是如此,為什么一些注家老是在“中條山”上做文章,而投有注意到秦嶺呢?我以為這與《夢溪筆談》卷十五中“河中府鸛雀樓三層,前瞻中條,下瞰大河”的記載有關。文中的“前瞻中條”很容易使人聯想到“白日依山盡”。“下瞰大河”又很容易與“黃河入海流”聯系起來;再加上沒有經過實際考察,缺少感性印象,往往就只注意到中條山而忽視了隔河相望的秦嶺。

關于詩的三、四兩句“欲窮千里目,更上一層樓”,注家們大都沒有疑義,一般都認為是表現了詩人“奮發向上、不斷追求”的精神,是詩人慷慨的情懷和闊大的胸襟的表現:? “詩人并不以登上第二層為滿足,還要向第三層(最高層)登攀。”有的注家進一步認為這兩句詩還表現了只有登高才能望遠、只有襟懷闊大才能視野開闊的人生哲理。

我認為上面這些解釋,從詩句的引申義,從虛寫這個角度來生發是不錯的,但如從詩句的本義詮釋即實寫的這一面來說,我卻有一點不同的看法。我以為這兩句是詩人站在樓的最高層(第三層)所發出的感慨,而不是還要從第二層向最高層登攀時的感慨。理由很簡單:要想對一件事有深切體會,對一個哲理有所領悟,往往要親自做過之后,事情完成之后才能得到。詩人站在樓的最高層,向西望見了遠遠的華山落日,向南又望見了奔騰而去的黃河流水,這才領悟到一個人生哲理:登高才能望遠,而要想登高又必須有勇氣和膽略,于是寫下了這個名旬:“欲窮千里目,更上一層樓”。

注釋:

[1]山西運城縣教育局《教研資料》1982年第一期;

[2]見《全唐文》420卷。上海古籍出版社1990年版;

[3]見北宋元祐三年龍溪曾彥和《國秀集序》,載《唐人選唐詩》上卷。上海古籍出版社1958年版;

[4][5]傅璇琮《唐代詩人叢考》,中華書局1980年版。

[6]《唐詩鑒賞集》,人民文學出版社1982年版。

?

鸛雀樓示意圖(陳友冰手繪)