為了《道德經(jīng)》的邂逅

如果當初老子悄然出關(guān)未被攔住,那么便不會留下《道德經(jīng)》的煌煌五千言,也便不會有道家的開宗立派,不會有道教的異峰突起,而中國文化兩千年來儒道互補的格局更會轟然坍塌半壁江山。這不啻于一場蝴蝶效應(yīng)般的災難,而阻止這場災難發(fā)生的人,正是彼時彼刻的那位守關(guān)者——關(guān)尹。

關(guān)尹本名尹喜,為周之賢大夫,精通歷法,善觀天象,眼見諸侯凌替,王室衰微,便辭去大夫之職,請任函谷關(guān)令,并于終南山中結(jié)草為樓,潛思靜修。某日登樓遠眺,忽見東方霞光萬丈,紫氣云集,狀若飛龍,滾滾而來。他又驚又喜,預感圣人將至,便匆匆趕回,寸步不離地守候在關(guān)口。圣人可遇而不可求,得聆教誨,獲益匪淺,豈容錯過?

尹喜,字文公,號文始先生,因曾任函谷關(guān)令,亦稱關(guān)尹,尊稱關(guān)尹子。

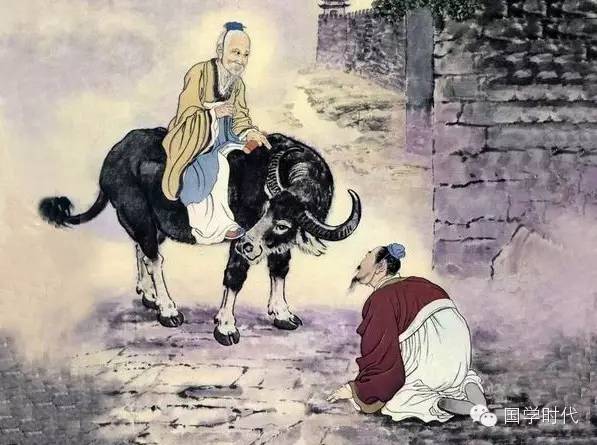

不久,一位皓首白須的老者出現(xiàn)在東方蒼茫的暮色里,騎著青牛,漸行漸近。關(guān)尹心知他盼望的圣人到了,便恭恭敬敬地拜倒相迎。

老子出關(guān)

老者淡淡問道:“在下區(qū)區(qū)一介貧賤老翁,關(guān)令大人何故行此非常之禮?”

關(guān)尹稽首答道:“日前見紫氣東來,知有圣人西行,不想竟是守藏史老聃先生,幸甚至哉!懇請賜教,指點迷津。”

老者呵呵而笑:“圣人絕不敢當,何談賜教?關(guān)令大人好眼力,竟然識破了老夫的來歷。”

關(guān)尹誠惶誠恐:“老子之名,天下皆聞,只恨未能在洛陽及早拜會。孔子有云:‘吾見老子,其猶龍邪!’孔子乃當世圣人,尚且對先生推崇備至,先生又何須過謙?圣人者,不以己智為己有,必以眾智為己任也。今先生出關(guān)歸隱,求教者欲尋無門。愿先生將畢生學問著于竹帛,傳之后世。”

老子連連搖頭:“道可道,非常道;名可名,非常名。一旦下筆,即損其真,萬萬寫不得!”

關(guān)尹再三叩請,甚至不惜失禮冒犯,以關(guān)牒相要。老子感其誠心,慨然允諾,著《道德經(jīng)》上下篇五千余言相授,隨后飄然而去,莫知其所終。上篇《道經(jīng)》,言宇宙之本,蘊天地陰陽變化之機;下篇《德經(jīng)》,言處世之方,寓人事盛衰進退之理。

老子授經(jīng)圖(清·任頤繪)

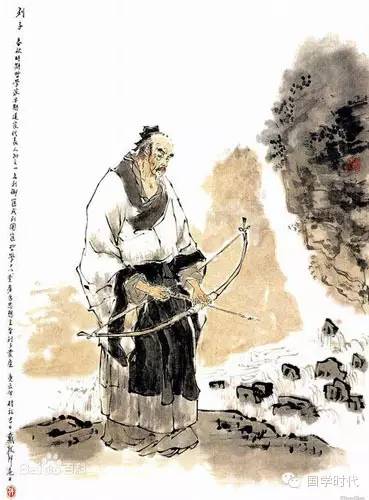

關(guān)尹得之,如獲至寶,精研三年,悉臻其妙,亦著《關(guān)尹子》九篇,以發(fā)揮《道德經(jīng)》之意。《呂氏春秋》曰:“老聃貴柔,關(guān)尹貴清。”清者,動若水流,靜如懸鏡,抱元守虛,萬物無滯。有一段列子學射的故事,頗能體現(xiàn)關(guān)尹之“清”:

列子學射,中矣。請于關(guān)尹子。關(guān)尹子曰:“子知子之所以中者乎?”對曰:“弗知也。”關(guān)尹子曰:“未可。”退而習之。三年,又以報關(guān)尹子。關(guān)尹子曰:“子知子之所以中者乎?”列子曰:“知之矣。”關(guān)尹子曰:“可矣,守而勿失也。非獨射也,為國與身皆如之。故圣人不察存亡而察其所以然。”(《列子·說符》)

列子學射(戴敦邦繪)

知其然,亦知其所以然,心平體正,自能每發(fā)必中。不獨射箭如此,治國修身,無不如此。是故關(guān)尹之道與老子之道略有不同。老子所描繪的道,無形無象,惟惚惟恍,瞻之在前,忽焉在后。關(guān)尹所描繪的道,則至廣大而至精微,恰如東晉葛洪所贊,“泠泠然若躡飛葉而游乎天地之混溟,茫茫乎若履橫杖而浮乎大海之渺漠”(《關(guān)尹子序》)。

作為老子唯一的弟子,關(guān)尹沒有辜負歷史賦予他的使命,《道德經(jīng)》之風行天下便是明證。相傳老子臨別之前,留給關(guān)尹一句話:“千日之后,于成都青羊肆相尋。”三年之后,關(guān)尹修道有成,遂遵照師囑來到蜀地,在成都城中四處尋找,忽見一童子于市肆牽一青羊,若有所悟,便跟從前去,終于見到了已化身為嬰兒的老子。

成都青羊?qū)m

嬰兒至柔至純,與道本質(zhì)相通,故《道德經(jīng)》云:“為天下谿,常德不離,歸復于嬰兒。”這不禁令人想起老子八十一歲降生的神話,落地白發(fā),始生即老,剛剛睜開雙眼,已然閱盡了全部的人世滄桑。或許對于從未年少過的老子來說,化身為嬰兒才是他最大的愿望和最好的歸宿吧。關(guān)尹可以無憾矣!