妙招解春困

“春眠不覺曉,哈欠上門找。晚上睡不著,白天醒不了。”其實,古人也被春困所擾。唐代李涉《題鶴林寺僧舍》有云:“終日昏昏醉夢間,忽聞春盡強登山。”唐人王建在《宮詞一百首》中寫道:“春來睡困不梳頭,懶逐君王苑北游。”王安石在《夜直》中也說:“春色惱人眠不得,月移花影上欄干。”

那么,古人用哪些辦法來緩解春困呢?

一是飲茶。北宋秦觀因為春困懶于著書,好友李安派人送茶給他,于是秦觀在中午閑暇時泡茶喝,從而解除了春困,提高了校書的效率。

這個故事寫在《次韻謝李安上惠茶》里:“故人早歲佩飛霞,故遣長須致茗芽。寒橐遽收諸品玉,午甌初試一團花。著書懶復追鴻漸,辨水時能效易牙。從此道山春困少,黃書剩校兩三家。”

唐代孫淑在《對茶》中也寫出了飲茶解困之樂:“小閣烹香茗,疏簾下玉鉤。燈光翻出鼎,釵影倒沉甌。婢捧消春困,親嘗散暮愁。吟詩因坐久,月轉(zhuǎn)晚妝樓。”

二是食療。唐《四時寶鏡》記載:“立春,食蘆、春餅、生菜,號‘菜盤’。”“菜盤”,就是“春盤”,也叫“五辛盤”,最早以“蔥、姜、蒜、椒、芥”五種蔬菜為主,是皇家和貴族為解春困而做的食物,后來漸漸流入民間,還演變出春餅、春卷等更豐富的吃法。清代富察敦崇《燕京歲時記》中也說:“立春日……富家多食春餅,婦女等多買羅卜而食之,曰咬春,謂可以卻春困也。”

三是中醫(yī)療法。藥王孫思邈在中醫(yī)典籍《養(yǎng)生銘》中這樣說道:“亥寢鳴云鼓,寅興漱玉津。妖邪難犯己,精氣自全身。”這段話里有兩種解春困的方法:一種為“鳴云鼓”,就是震動耳朵,達到安神促眠的目的。做法為以雙手之手掌遮蓋雙耳,用雙手的中指和食指交替敲打后腦勺,時間亥時為宜,即夜晚的9—11時,每晚一次,每次15分鐘左右。

另一種為“漱玉津”,就是咕嘟唾液。做法為緊閉口唇,反復用舌在口腔內(nèi)吐漱,然后慢慢咽下,時間凌晨5時左右為宜,每日一次,每次5口。

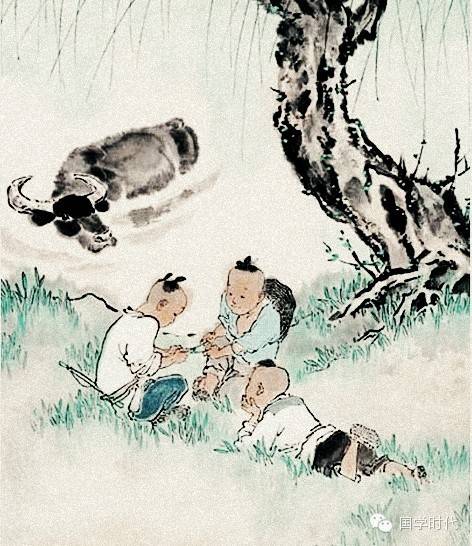

四是游戲。一種是柳永《斗百花》中提到的斗草游戲:“春困厭厭,拋擲斗草工夫,冷落踏青心緒。”斗草分文武兩種,文斗類似于“對對子”。

《紅樓夢》第六十二回“憨湘云醉眠芍藥裀,呆香菱情解石榴裙”中寫道:“外面小螺和香菱、芳官、蕊官、藕官、豆官等四五個人,都滿園中頑了一回,大家采了些花草來兜著,坐在花草堆中斗草。這一個說‘我有觀音柳’,那一個說‘我有羅漢松’,那一個又說‘我有君子竹’,這一個又說‘我有美人蕉’。”武斗即兩人持草相對,各持一端,用力拉扯,草莖斷者為輸。

還有一種擲錢游戲,參與者先持錢在手中顛簸,然后擲在臺階或地上,依次攤平,以錢的正反面多寡決定勝負,據(jù)《開元天寶遺事》記載:“內(nèi)庭嬪妃,每至春時,各于禁中結伴三人至五人,擲金錢為戲,蓋孤悶無所遣也。”

【國學時代,時代國學】

GuoxueTimes

Sheer

Reading Pleasure

與您一起分享文化之美