漢魏南北朝樂(lè)府清賞之十九

南朝樂(lè)府·吳聲歌

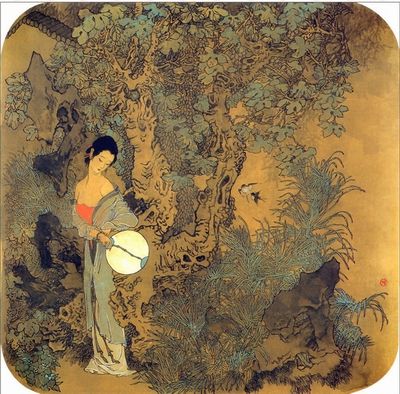

團(tuán)扇郎歌(之四)

團(tuán)扇薄不搖,窈窕搖蒲葵。

相憐中道罷,定是阿誰(shuí)非。

團(tuán)扇郎歌(之七)

團(tuán)扇復(fù)團(tuán)扇,持許自障面。

憔悴無(wú)復(fù)理,羞與郎相見(jiàn)。

此歌見(jiàn)于宋人郭茂倩的《樂(lè)府詩(shī)集》南朝樂(lè)府中的“吳聲歌”,共十首。其中注明為無(wú)名氏者有七首,這里選錄的是第四首和第七首。至于《團(tuán)扇郎歌》的原創(chuàng),據(jù)說(shuō)是東晉著名書(shū)法家王羲之之侄兒、中書(shū)令王珉嫂嫂的婢女謝芳姿。關(guān)于它的記載,最早見(jiàn)于《宋書(shū)·樂(lè)志》:

《團(tuán)扇歌》者,晉中書(shū)令王珉與嫂婢有愛(ài),情好篤甚。嫂捶撻過(guò)苦。婢善歌,而珉好捉白團(tuán)扇,故制此歌。

此段記錄過(guò)于簡(jiǎn)單,據(jù)此我們只知道它是私情的產(chǎn)物,作者是一位下層婢女,與東晉中書(shū)令王珉有關(guān)。至于這位下層婢女叫什么名字,這首歌是如何產(chǎn)生的,都沒(méi)有記載。更因?yàn)槲翠洝秷F(tuán)扇歌》詞,我們無(wú)從知道現(xiàn)存的八首《團(tuán)扇歌》是否就是王珉嫂婢的原詞。到了陳代釋智匠的《古今樂(lè)錄》,記載就詳細(xì)多了:

《團(tuán)扇歌》者,晉中書(shū)令王珉捉白團(tuán)扇,與嫂婢謝芳姿有愛(ài),情好篤甚。嫂捶撻婢過(guò)苦。王東亭(王珉之兄王珣,號(hào)東亭)聞而止之。芳姿素善歌,嫂令歌一曲,當(dāng)赦之。應(yīng)聲歌曰:“白團(tuán)扇,辛苦五流連,是郎眼所見(jiàn)”。珉聞,更問(wèn)之:“汝歌何遺”?芳姿即改云:“白團(tuán)扇,憔悴非昔容,羞于郎相見(jiàn)”。后人因而歌之。

這段記載說(shuō)得較為清楚:團(tuán)扇歌的得名是因?yàn)楦柚械闹魅斯粫x中書(shū)令王珉手中喜歡拿個(gè)白團(tuán)扇,歌曲的作者是其兄王珣妻子的婢女謝芳姿。因?yàn)橹x與王珉私通遭到王珣妻子的責(zé)打,被王珣發(fā)現(xiàn)后制止。王珣妻子令謝芳姿唱一首歌作為補(bǔ)過(guò)。于是謝就創(chuàng)作了這首歌。歌中以“白團(tuán)扇”借代情人王珉,用“辛苦五流連,是郎眼所見(jiàn)”來(lái)表達(dá)自己這段偷情時(shí)日情感上的煎熬。王珉并不知道唱歌的背景,詢問(wèn)謝芳姿為何不接著唱下去?于是謝則改口唱到,因?yàn)樽约含F(xiàn)在形容憔悴,羞于再見(jiàn)情郎,所以不打算再與王珉相見(jiàn)了。這段故事雖意在贊嘆謝芳姿的機(jī)靈聰慧,但也反映了與權(quán)貴交好的下層?jì)D女內(nèi)心的自卑和不安全感。但《樂(lè)府詩(shī)集》中所載的七首《白團(tuán)扇》民歌與謝芳姿所唱的兩首歌詞并不相同,可見(jiàn)記中所云的“后人因而歌之”是取其音調(diào),而非承襲其歌詞。但是,大概是受了謝作的影響,這七首《團(tuán)扇郎歌》也是反映一種地位懸殊的愛(ài)情,大概發(fā)生在城市下層?jì)D女與貴族子弟之間。這兩首歌中的女主人公都以團(tuán)扇自喻,但主題、表現(xiàn)角度以及主人公的性格、情態(tài)都各不相同,表現(xiàn)出南朝樂(lè)府“吳聲歌”的豐富多樣性。

《團(tuán)扇郎歌》

第一首(《樂(lè)府詩(shī)集》中第四首)以被棄為喻,怨怪對(duì)方的負(fù)心和對(duì)己的不公正。以團(tuán)扇喻棄婦,這并不起于南朝樂(lè)府,早在漢樂(lè)府相和歌中就有一首《怨歌行》,《文選》、《玉臺(tái)新詠》和《樂(lè)府詩(shī)集》將其作者皆題為漢成帝妃班婕妤,但作為上述記載的依據(jù)班固的《漢書(shū)·班捷妤傳》中只錄了班婕妤的《自悼賦》、《怨歌行》和《搗素賦》,并未提到怨詩(shī),更沒(méi)有錄下這首《怨歌行》。因此這首歌可能是古辭,抒寫(xiě)的是民間某個(gè)棄婦的怨苦。因其內(nèi)容、情節(jié)與班婕妤的身世極其相近,所以被后人附會(huì)成班婕妤所作。詩(shī)中的女主人以霜雪般鮮潔的團(tuán)扇來(lái)比喻自己出嫁時(shí)的美好,以“出入君懷袖”來(lái)比喻男子當(dāng)年對(duì)自己的恩寵,用“常恐秋節(jié)至”來(lái)表露自己對(duì)未來(lái)的擔(dān)心,以“棄捐篋笥中,恩情中道絕”來(lái)證實(shí)自己的擔(dān)心和譴責(zé)對(duì)方的薄幸。但與漢樂(lè)府這首《怨歌行》相比,南朝樂(lè)府中這首《團(tuán)扇郎歌》(之四)有兩點(diǎn)明顯的不同:

第一,被棄的原因不同。《怨歌行》中的女主人公被拋棄是由于年長(zhǎng)色衰,男方厭倦,就像團(tuán)扇到了秋天要被拋棄一樣。《團(tuán)扇郎歌》中的女主人公并非如此,兩人相戀的時(shí)間并不長(zhǎng),她仍像芙蓉般的鮮艷(“步行耀玉顏”——之三)和阿娜多姿(“窈窕決橫塘——之六”),但男方已有了新歡——蒲葵代替了白團(tuán)扇(“團(tuán)扇薄不搖,窈窕搖蒲葵”)。比起漢樂(lè)府《怨歌行》來(lái),這首《團(tuán)扇郎歌所暗示的兩性關(guān)系似乎更不穩(wěn)定,是一種包括妓女、歌舞伎、婢女在內(nèi)的城市下層?jì)D女與貴族、商人及追歡賣(mài)笑者的關(guān)系,帶有漢樂(lè)府《怨歌行》中所沒(méi)有的城市商品經(jīng)濟(jì)色彩。

第二,兩位女主人公對(duì)待被棄的態(tài)度也不同。《怨歌行》中女主人公的態(tài)度是哀怨,對(duì)這場(chǎng)不穩(wěn)定的結(jié)合,從一開(kāi)始就充滿擔(dān)心,所以她在團(tuán)扇還“團(tuán)團(tuán)似明月”般鮮潤(rùn)光潔時(shí),就擔(dān)心著秋的到來(lái),預(yù)感著自己即將遭到遺棄的命運(yùn),心中充滿無(wú)可奈何的哀嘆:“棄捐篋笥中,恩情中道絕”。《團(tuán)扇郎歌》中的女主人公雖也哀怨,但內(nèi)心卻有著不平和抗?fàn)帲@從“團(tuán)扇”與“蒲葵”的比喻中可以看出。蒲葵,又叫扇葉葵,生長(zhǎng)于中國(guó)南部的一種常綠高大的喬木。其葉可加工而成“蒲扇”。因價(jià)格低廉,為大眾所習(xí)用。詩(shī)人在此用來(lái)指代男方的新歡,而團(tuán)扇卻異常精美高雅:它用白絹和翠竹制成:“青青林中竹,可作白團(tuán)扇”(之二);它像明月般的光潔和鮮朗:“燦爛明月光”(之一);上面又有著精美的圖、圖案:“七寶畫(huà)團(tuán)扇”(之一)。詩(shī)中的女主人以白團(tuán)扇喻己,而把男方的新歡比作蒲葵。一精美一簡(jiǎn)陋。一高雅一粗俗,其中高下自不待言。通過(guò)這一對(duì)比,透露出這位女子對(duì)自己外貌和內(nèi)在資質(zhì)充滿自信。但男方居然喜歡低賤的蒲扇而拋棄精美的白團(tuán)扇,而且是兩人相戀不久,主人公仍像芙蓉般的鮮艷和阿娜多姿,這也更顯出男方的浮薄和有眼無(wú)珠!

“七寶畫(huà)團(tuán)扇,燦爛明月光”

再者,《團(tuán)扇郎歌》中這位女子也不像《怨歌行》中那位女性那樣,讓自己的歌聲在在擔(dān)心和哀怨中結(jié)束,而是懷著不平來(lái)質(zhì)問(wèn)抗?fàn)帲骸跋鄳z中道罷,定是阿誰(shuí)非?”。通過(guò)上面白團(tuán)扇與蒲葵的對(duì)比,這場(chǎng)情變?cè)撜l(shuí)負(fù)責(zé),連讀者也都明白,女主人公在此之后還要發(fā)出如此質(zhì)問(wèn),無(wú)非是進(jìn)一步發(fā)泄自己的內(nèi)心的憤怒和不平,進(jìn)一步表達(dá)自己將南方男方的負(fù)心和薄幸公之于世。由此看來(lái),這位城市下層?jì)D女要比漢樂(lè)府中的知識(shí)女性性格堅(jiān)強(qiáng)果敢得多!

我在開(kāi)篇的緒論中曾提到:一般說(shuō)來(lái),南朝樂(lè)府中的女性,由于地域、城市經(jīng)濟(jì)和身份地位等因素,歌者的性格往往是纖弱柔媚,情調(diào)也是“曼麗婉曲”,“令人情靈搖蕩”(鄭振鐸《中國(guó)俗文學(xué)史》),它不像漢樂(lè)府同類(lèi)題材那樣質(zhì)樸和剛強(qiáng),但這首《團(tuán)扇郎歌》和《怨歌行》的比較來(lái)看,也不可一概而論!

第二首“團(tuán)扇復(fù)團(tuán)扇”是組歌中的第七首。這首無(wú)名氏作品在《樂(lè)府詩(shī)·吳聲歌》中單列,并未與其它六首連排在一起,估計(jì)是另一位民歌作者。據(jù)郭茂倩在此首下的注釋?zhuān)髡呤翘胰~(東晉王獻(xiàn)之愛(ài)妾名——引者注)作,題為《答王團(tuán)扇歌》。這首歌是反映在這場(chǎng)地位懸殊的戀愛(ài)中的,以色事人的城市下層?jì)D女的內(nèi)心苦楚,這當(dāng)然也與六朝時(shí)代的城市生活有關(guān)。如果說(shuō),在那個(gè)男性掌握著政治、經(jīng)濟(jì)權(quán)柄的封建社會(huì)中,女性被玩弄、遭遺棄是一種帶有普遍性的現(xiàn)象,那么,六朝時(shí)代則表現(xiàn)得更典型、更突出。當(dāng)時(shí),由于民族戰(zhàn)爭(zhēng)的接連不斷,中央政權(quán)的頻繁更迭,貴族之間內(nèi)訌和排斥異己的手段愈演愈烈,使當(dāng)時(shí)的社會(huì)上層普遍產(chǎn)生一種人生虛幻感,他們對(duì)權(quán)勢(shì)、地位、名譽(yù)由熱衷、垂涎到恐懼、畏縮,再到厭倦、回避。相比之下,他們更重視眼前的安樂(lè)、物質(zhì)的享受。梁朝的權(quán)貴魚(yú)弘常對(duì)人說(shuō):“丈夫生世,如輕塵棲弱草,白駒之過(guò)隙。人生但歡樂(lè),富貴能幾時(shí)?”,在這種思想指導(dǎo)下,“于是恣意酣賞。侍妾百余人,不勝金翠;服玩車(chē)馬,皆窮一時(shí)之絕。”(《梁書(shū)》卷28《魚(yú)弘傳》)這種窮奢極欲、及時(shí)行樂(lè)的人生態(tài)度、及時(shí)行樂(lè)的人生態(tài)度,當(dāng)然會(huì)給社會(huì)上大批青年婦女帶來(lái)不幸,“團(tuán)扇復(fù)團(tuán)扇”的這位女性,不過(guò)是當(dāng)時(shí)千千萬(wàn)萬(wàn)的受害者之一。值得注意的是,一些精通聽(tīng)音樂(lè)、會(huì)制曲的貴族亦是如此:《南朝樂(lè)府《石城樂(lè)》的作者臧質(zhì),在兵敗身危之際,對(duì)伎妾還戀戀不舍,“至潯陽(yáng),焚燒府舍,載伎妾西奔”(《南史·劉顯傳》);《西烏夜飛》的制樂(lè)者劉宋的荊州刺史沈攸之,“后房服珠玉者數(shù)百人,皆一時(shí)之絕”(《南史·沈攸之傳》)。這種對(duì)女色的狂熱攫取和貪戀,在樂(lè)府創(chuàng)作中必然有所反映。南朝一些文人模仿《團(tuán)扇歌》所作的樂(lè)府,如梁武帝蕭衍的《團(tuán)扇郎歌》:“手中白團(tuán)扇,凈如秋團(tuán)月。清風(fēng)任動(dòng)生。嬌香承意發(fā)”所反映的就是這種傾向。其中也沒(méi)有原創(chuàng)詩(shī)歌中女性被拋棄的苦痛傾訴,而是對(duì)承順自己心意的“嬌香”的欣賞和占有。

另外,六朝時(shí)代隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá),城市的地位越來(lái)越重要,商人也跟著顯赫和活躍起來(lái)。他們?cè)谪浿池溸\(yùn)之際,出入青樓茶肆,征逐聲色。一旦貨盡買(mǎi)賣(mài)完成,則如風(fēng)飏去。這也必然使得與之相約的市井女子和為之服務(wù)的歌伎有種不安全感。唯恐失去的擔(dān)心和掛牽,也必然通過(guò)她們的歌聲表現(xiàn)出來(lái)。這首《團(tuán)扇郎歌》的女主人心態(tài),正是以這種社會(huì)背景為前提的,只不過(guò)表現(xiàn)的方式較為獨(dú)特罷了。這柄白團(tuán)扇,此時(shí)再不是表情達(dá)意的工具,而是用來(lái)掩蓋的:“持許自障面”。為什么情人來(lái)了反而遮住臉面不愿相見(jiàn)呢?這位女性說(shuō):因?yàn)樽约禾俱擦恕靶哂诶上嘁?jiàn)”。難道真如這位女性所獨(dú)白的那樣,是因?yàn)椤靶哂诶上嘁?jiàn)”才以扇遮面的嗎??jī)?nèi)心深處的思慮恐怕不像她嘴上說(shuō)的那樣簡(jiǎn)單。因?yàn)檫@些貴族子弟或商人的心性,這位女子是深知的。在這場(chǎng)地位懸殊的結(jié)合中,本來(lái)就時(shí)時(shí)擔(dān)心會(huì)失去對(duì)方。現(xiàn)在自己顏色憔悴,減弱了對(duì)男方的吸引力,失去對(duì)方的可能性也就加大了,所以當(dāng)情人來(lái)時(shí),只好采取這個(gè)不是辦法的辦法,用團(tuán)扇遮住面容,不讓對(duì)方發(fā)覺(jué)自己的憔悴。所以,這位女性在情人的面前以扇遮面,不是喜悅的嬌嗔,而是惶恐的掩飾。她企圖遮住的不僅是憔悴的面容,更是內(nèi)心的苦痛。

唐代詩(shī)人白居易的傳世之作《琵琶行》中,琵琶女藝人是這樣回顧她當(dāng)年的歌伎生涯的:

十三學(xué)得琵琶成,名屬教坊第一部。

曲罷曾教善才服,妝成每被秋娘妒。

武陵少年?duì)幚p頭,一曲紅綃不知數(shù)。

鈿頭銀篦擊節(jié)碎,血色羅裙翻酒污。

今年歡笑復(fù)明年,秋月春風(fēng)等閑度。

弟走從軍阿姨死,暮去朝來(lái)顏色故。

門(mén)前冷落車(chē)馬稀,老大嫁作商人婦。

如果說(shuō),從“武陵少年?duì)幚p頭”到“門(mén)前冷落車(chē)馬稀”是中唐時(shí)代城市下層歌女遭遇的一個(gè)縮影的話,那么在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、貴族生活更加頹唐放任的南朝,這種遭遇就更帶有普遍性。只不過(guò)《琵琶行》中女藝人的悲劇已經(jīng)發(fā)生,而《團(tuán)扇郎歌》中這位女性的類(lèi)似悲劇,是擔(dān)心其發(fā)生或即將發(fā)生罷了。了解這一點(diǎn),我們回過(guò)頭來(lái)在咀嚼“憔悴無(wú)復(fù)理”的“憔悴”二字,恐怕就有更深的體會(huì)和感慨。因?yàn)樗憩F(xiàn)的不僅是這位女性在這場(chǎng)地位懸殊的結(jié)合中擔(dān)心和憂慮,而且更為深刻地暗示了上層貴族和富商們的薄幸。揭露了他們征逐聲色的腐朽生活,所造成的城市下層?jì)D女心理上的創(chuàng)傷。如果聯(lián)系上一首“團(tuán)扇薄不搖”更可清楚看出這一點(diǎn):那位女性既沒(méi)有憔悴,也不需遮面,正像芙蓉和新月一樣鮮潤(rùn)姣好,不也被毫無(wú)理由地?zé)o情拋棄了嗎?

憔悴無(wú)復(fù)理,羞與郎相見(jiàn)

最后想指出的是,南朝樂(lè)府中的這首《團(tuán)扇郎歌》在文學(xué)史上影響是巨大的,唐以后的許多優(yōu)秀詩(shī)人吸取它的營(yíng)養(yǎng),創(chuàng)造出批判更為深刻,主題更為新穎的“團(tuán)扇歌”來(lái)。如唐代詩(shī)人劉禹錫的《團(tuán)扇歌》:“團(tuán)扇復(fù)團(tuán)扇,奉君清暑殿。秋風(fēng)入庭樹(shù),從此不相見(jiàn)。上有乘鸞女,蒼蒼蟲(chóng)網(wǎng)遍。明年入懷袖,別是機(jī)中練”。詩(shī)人從南朝樂(lè)府中的這首《團(tuán)扇郎歌》繼續(xù)生發(fā)下去,寫(xiě)出第二年夏天的情形:夏天到了,這位貴公子又需要白團(tuán)扇了,白團(tuán)扇又會(huì)“入懷袖”,“奉君清暑殿”。但是,這柄白團(tuán)扇已不是舊人而“別是機(jī)中練”的新婦。舊人就像白團(tuán)扇中那個(gè)“乘鸞女”一樣,早被棄置一旁,常常破舊又被蛀得滿是蟲(chóng)網(wǎng)。在在夫權(quán)社會(huì)中,尤其是在追逐聲色頹唐放任的南朝貴族手中,再嬌媚的女性也像他們手中的白團(tuán)扇一樣,是不斷被拋棄不斷被更換的。一把又一把白團(tuán)扇,在清暑殿堂陪伴著公子王孫:“團(tuán)扇復(fù)團(tuán)扇,奉君清暑殿”。詩(shī)人的感嘆比《團(tuán)扇郎歌》之七又深了一層。中唐詩(shī)人王建的《宮詞》一百首中也有首是寫(xiě)《團(tuán)扇》的:“團(tuán)扇,團(tuán)扇,美人病來(lái)遮面。玉顏憔悴三年,誰(shuí)復(fù)商量管弦!弦管,弦管,春昭陽(yáng)路斷。”詩(shī)寫(xiě)得很通俗,無(wú)需多析。詩(shī)人把批判的矛頭直接指向君王的刻薄寡恩,這在“普天之下莫非王土,率土之濱,莫非王臣”的封建時(shí)代,是相當(dāng)大膽和勇敢的。據(jù)辛文房《唐才子傳》,王建作《宮詞》后,當(dāng)權(quán)太監(jiān)王守澄清想以“大不敬”懲處他,可見(jiàn)對(duì)當(dāng)局的震動(dòng)是很大的。明代才子唐寅有首《秋風(fēng)紈扇圖》,更借此把批判的矛頭指向世道人心,成為更為廣泛的社會(huì)批判:“秋來(lái)紈扇合收藏,何事佳人重感傷。請(qǐng)把世情詳細(xì)看,大都誰(shuí)不逐炎涼?”

唐寅《秋風(fēng)紈扇圖》

附:團(tuán)扇郎歌樂(lè)府詩(shī)集·無(wú)名氏

七寶畫(huà)團(tuán)扇,燦爛明月光。餉郎卻暄暑,相憶莫相忘。

青青林中竹,可作白團(tuán)扇。動(dòng)搖郎玉手,因風(fēng)托方便。

犢車(chē)薄不乘,步行耀玉顏。逢儂都共語(yǔ),起欲著夜半。

團(tuán)扇薄不搖,窈窕搖蒲葵。相憐中道罷,定是阿誰(shuí)非。

御路薄不行,窈窕決橫塘。團(tuán)扇鄣白日,面作芙蓉光。

白練薄不著,趣欲著錦衣。異色都言好,清白為誰(shuí)施。

團(tuán)扇復(fù)團(tuán)扇,持許自障面。憔悴無(wú)復(fù)理,羞與郎相見(jiàn)。

詞評(píng)·白團(tuán)扇歌明·楊慎

晉中書(shū)令王珉,與嫂婢謝芳姿有情愛(ài),捉白團(tuán)扇與之。樂(lè)府遂有白團(tuán)扇歌云:“白團(tuán)扇,憔悴無(wú)復(fù)理,羞與郎相見(jiàn)。”其本辭云:“犢車(chē)薄不乘,步行耀玉顏。逢儂都共語(yǔ),起欲著夜半。”其二云:“團(tuán)扇薄不搖,窈窕搖蒲葵。相憐中道罷,定是阿誰(shuí)非。”其三云:“御路薄不行,窈窕穿回塘。團(tuán)扇障白日,面作芙蓉光。”其四云:“白錦薄不著,趣行著練衣。異色都言好,清白為誰(shuí)施。”薄,如唐書(shū)薄天子不為之薄。芳姿之才如此,而屈為人婢,信乎佳人薄命矣。元關(guān)漢卿嘗見(jiàn)一從嫁媵婢,作一小令云:“鬢鴉、臉霞,屈殺了將陪嫁。規(guī)摹全似大人家,不在紅娘下。巧笑迎人,文談回話。真如解語(yǔ)花,若咱得他,倒了蒲桃架。”事亦相類(lèi)而可笑,并附此。

怨歌行漢樂(lè)府

新裂齊紈素,鮮潔如霜雪。

裁為合歡扇,團(tuán)團(tuán)似明月。

出入君懷袖,動(dòng)搖微風(fēng)發(fā)。

常恐秋節(jié)至,涼飆奪炎熱。

棄捐篋笥中,恩情中道絕。

懊儂歌

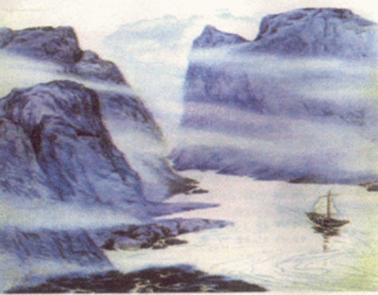

江陵去揚(yáng)州,三千三百里。

已行一千三,所有二千在。

藝術(shù)品的美,有精巧之美,也有古拙之美、精巧的美,靠的是獨(dú)具匠心的構(gòu)思,玲瓏剔透的形體,細(xì)膩流走的線條,給人一種巧奪天工的美感,引起人們的驚嘆。古拙的美,則是未加雕琢的璞玉渾金,它古樸的如混沌未開(kāi),又笨拙得招人喜愛(ài),認(rèn)真得讓人好笑——笑與愛(ài)中又讓人咀嚼出一種特有的幽默,讓人會(huì)心地一笑。這種美,實(shí)際上是一種更為高超的藝術(shù)境界,就像老子在《道德經(jīng)》中所說(shuō)的“大音聲稀,大巧若拙”。這首《懊儂歌》就是“大巧若拙”。

《懊儂歌》是吳聲歌的一種。“儂”通“憹”,即煩惱之意。此曲相傳是西晉荊州刺史,領(lǐng)南蠻校尉石崇的寵妾綠珠所作。原詞為:“絲布澀難縫,令儂十指穿。黃牛細(xì)犢車(chē),游戲出孟津”。石崇本人是朝廷命官,但又公開(kāi)為盜,組織手下殺人越貨而至巨富。據(jù)明代蔣一葵《堯山堂外紀(jì)》卷十云:綠珠為白州博白(今廣西博白縣雙鳳鎮(zhèn)綠羅村)人。“美而艷,善吹笛”。西晉太康年間,石崇出任交趾采訪使,路過(guò)博白,驚慕綠珠美貌,以三斛明珠聘為妾,并在皇都洛陽(yáng)建造金谷園(遺址在今洛陽(yáng)老城東北七里處的金谷洞內(nèi)),又在南皮(今古皮城遺址處)為綠珠建了梳妝樓。晉惠帝永康元年(300),趙王司馬倫專(zhuān)權(quán),倫之黨羽孫秀垂涎綠珠,向石崇索要綠珠,石崇拒絕。“秀怒,勸趙王誅崇。崇正宴于金谷園樓上。甲士到門(mén),崇謂綠珠曰:“吾為汝得罪”.綠珠曰:“當(dāng)效死于君前”,隨即跳樓而死。孫秀于是殺石崇全家。這首《懊儂歌》據(jù)說(shuō)即為綠珠生前所作,是對(duì)石崇為人違法和奢侈進(jìn)行諷諫。但細(xì)析詩(shī)意,與此說(shuō)明顯對(duì)不上號(hào),大概是后人根據(jù)石崇為人以及綠珠遭遇附會(huì)而成。這首小詩(shī)寫(xiě)得明白如詩(shī),淺顯易懂,意在表現(xiàn)一位民間姑娘的日常生活情趣。上面兩句是勞作:衣服要自己裁縫,因?yàn)椤敖z布澀難縫”,手指都被針刺破了。但畢竟是做新衣啊,所以也不是真正的生氣和煩惱,只是姑娘家的撒嬌賭氣罷了。下面兩句則是游樂(lè):“黃牛細(xì)犢車(chē),游戲出孟津”。乘小牛車(chē)出游,顯然不會(huì)是大戶人家的女兒,但也怡然自得,從中也表現(xiàn)出少女不耐寂寞,活潑好動(dòng)的性格。綠珠出身寒微,如果此詩(shī)是綠珠所作,也是對(duì)她當(dāng)年少女生活的回憶。

郭茂倩的《樂(lè)府詩(shī)集》共錄《懊儂歌》十五首,除唐人溫庭筠的一首文人仿作外,其余十四首皆是南朝樂(lè)府民歌。“絲布澀難縫“列為第一首,郭茂倩在題解下錄釋智匠《古今樂(lè)錄》指出此首為西晉綠珠所作,“此后皆隆安初民間訛謠之曲”。“隆安”是東晉安帝司馬德宗的年號(hào)(397—401),也就是說(shuō)皆為南朝民歌,皆是反映船戶或商人生活尤其是戀情的。除最后兩首外,結(jié)構(gòu)上都是整齊的五言四句。這首“江陵去揚(yáng)州”即是十四首中的第三首。這里說(shuō)的“揚(yáng)州”并非今日的揚(yáng)州市,六朝時(shí)的揚(yáng)州即“建業(yè)”,即今日的南京市。六朝時(shí)代,揚(yáng)州一帶的城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)起來(lái)。城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá),當(dāng)然帶來(lái)了流通領(lǐng)域的興旺。石頭城一帶的江面上,停泊著數(shù)以萬(wàn)計(jì)的船只。據(jù)《晉書(shū)·五行志》記載:“晉安帝元興三年二月庚寅夜,濤水入石頭,商旅方舟萬(wàn)計(jì),漂敗流斷,骸臠相望”。一次破堤的潮水就毀壞了萬(wàn)余只船,可以想見(jiàn)平日江面上停泊的船只有多少了。江陵,即今湖北荊州市,長(zhǎng)江中游重鎮(zhèn),從春秋時(shí)的楚國(guó)開(kāi)始,迄五代共有十代政權(quán)在此建都。南北朝時(shí)代及隋唐,在此均設(shè)有大都督府,掌控長(zhǎng)江中游的軍事政治,與揚(yáng)州(今南京市)的大都督府遙遙相對(duì)。這兩處皆經(jīng)濟(jì)繁榮,人口眾多,是南北朝至隋唐時(shí)代江南財(cái)富的主要集中地,所謂“荊、揚(yáng)州,戶口半天下”,兩地之間的商業(yè)往來(lái)也極為頻繁。作為商業(yè)行為的主體,這些商人、水手和船戶,為了賺錢(qián)牟利,或是為了養(yǎng)家糊口而遠(yuǎn)離家鄉(xiāng),因此表現(xiàn)商人水手的思婦鄉(xiāng)愁就成了吳歌一個(gè)很主要的內(nèi)容,這首《懊儂曲》就是如此。從詩(shī)意推測(cè),這位歌手是位男性,身份大概是個(gè)水手,家住在揚(yáng)州。他大概是行船載客或運(yùn)貨到江陵,現(xiàn)在返回故鄉(xiāng),詩(shī)中描繪的“江陵去揚(yáng)州,三千三百里”——這種笨拙而可笑的里程計(jì)算方式,就發(fā)生在返回故鄉(xiāng)的水路上。“三千三百里”本來(lái)是個(gè)約數(shù),也是民歌中表示眾多和漫長(zhǎng)的常用手法,如“天下黃河九十九道灣,九十九道灣灣上九十九只船,九十九只船上有九十九根桿,九十九個(gè)梢公把船扳”就屬于此類(lèi)。但此詩(shī)妙就妙在本應(yīng)是個(gè)約數(shù)的“三千三百里”,這位水手卻認(rèn)真算起加減法來(lái)了:“已行一千三,所有二千在”。誰(shuí)都知道,二千與一千三比較起來(lái),兩千是個(gè)大數(shù),一千三是個(gè)小數(shù),也就是說(shuō),在回家的路上,還有一大半沒(méi)有走。但這位水手卻沾沾自喜:所剩不多了,只有兩千里了。這位水手算得很認(rèn)真,也很準(zhǔn)確:三千三減去一千三,確實(shí)只剩兩千。但他卻把數(shù)的內(nèi)涵理解錯(cuò)了,高興得早了一點(diǎn),離家還有一大半路程呢,所謂“老鼠拖木锨——大頭在后”呢!詩(shī)人在此故意用兩個(gè)互相矛盾的詞組成一個(gè)詩(shī)句:“一千三”應(yīng)該說(shuō)“只行”,他卻說(shuō)“已行”;“二千在”應(yīng)該說(shuō)“還有”,他卻說(shuō)“所有”,好像已行了一大半,剩下的已經(jīng)不多了,給人一種笨拙可笑之感。實(shí)際上,這種笨拙乃是大巧之拙,是詩(shī)人匠心獨(dú)運(yùn)之所在。詩(shī)人有意要造成一種稚拙的美,從而表達(dá)出這位水手深長(zhǎng)的但又是特有的鄉(xiāng)思。歷代詩(shī)人表現(xiàn)鄉(xiāng)思,通常的手法是或極目騁望,故鄉(xiāng)渺遠(yuǎn),或迫于王命,有家難歸:《詩(shī)經(jīng)》中的《東山》,漢樂(lè)府中的《巫山高,唐代詩(shī)人王建的《十五夜望月寄杜郎中》,宋代詞人柳永的《八聲甘州》無(wú)不如此。這首《懊儂歌》卻正好相反:這些水手有家可歸,也正在回歸。故鄉(xiāng)對(duì)他們來(lái)說(shuō),并不在渺渺的遠(yuǎn)方;三千里水路,對(duì)他們也似乎輕而易舉。從一開(kāi)始返家,他們就認(rèn)真計(jì)算里程:走一里就少了一里;走一里就接近家鄉(xiāng)一布,就多了一份喜悅,就多了一份希望。把二千里水路這個(gè)遙遠(yuǎn)的距離也說(shuō)成只剩下個(gè)零頭——“所有二千在”。這些水手對(duì)故鄉(xiāng)的熱切盼望之情,通過(guò)這種稚拙的計(jì)算辦法不是表現(xiàn)的異常真切和充分嗎?用這種笨拙的計(jì)算辦法來(lái)表現(xiàn)主人公的思鄉(xiāng)之情,初看似覺(jué)好笑,細(xì)細(xì)一想,卻不能不佩服詩(shī)人手法的新巧!

其實(shí),這種處理手法既是夸張,也符合生活的真實(shí),它是現(xiàn)實(shí)生活中富有幽默感的人們表達(dá)自己情感的一種特有方式。清代神韻派詩(shī)人王士禎在《分甘余話》中,就記載了一個(gè)他親歷耳聞的頗類(lèi)《懊儂歌》的一件事:

余因憶再使西蜀時(shí),北歸次新都。夜宿,聞諸仆偶語(yǔ)曰:“今日歸家,所余道無(wú)幾矣,當(dāng)酌酒相賀也”。一人問(wèn):“所余幾何?”答曰:“已行四十里,所余不過(guò)五千九百六十里耳”。余不覺(jué)失笑,而復(fù)悵然有越鄉(xiāng)之悲!

這種手法的高妙之處,正在于讓人在“不覺(jué)失笑”中,體會(huì)當(dāng)事人那種略帶苦澀的幽默,更能表現(xiàn)出他們黯然的鄉(xiāng)愁,熱切的鄉(xiāng)思,甚至觸發(fā)類(lèi)似處境者“悵然有越鄉(xiāng)之悲”!近代學(xué)者林琴南在論及這種藝術(shù)技巧時(shí)說(shuō):“風(fēng)趣者,見(jiàn)文字之天真。于極莊重之中時(shí)有風(fēng)趣間出。然亦由見(jiàn)地高、精神完,于文字境界中卓然有余,故能在不經(jīng)意涉筆成趣”(《春覺(jué)樓論文》)。作品中人物語(yǔ)言越莊重,越能使讀者啞然失笑,在笑聲中咀嚼、思索,在玩味中悟出言外之意。這當(dāng)然是一種見(jiàn)地高才超、精神完備,能在行文中游刃有余的大手筆。以此標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量《懊儂歌》,我想也是夠格的。

《懊儂歌》“江陵去揚(yáng)州”這種稚拙中滲透著幽默,讓人在啞然失笑中去玩味思索的藝術(shù)技巧,對(duì)后代詩(shī)人的影響是巨大的,請(qǐng)看下面這兩首小詩(shī):

嶺下看山似伏濤,見(jiàn)人上嶺旋爭(zhēng)豪。

一登一陟一回顧,我腳高時(shí)他更高。

小憩人家屋后池,綠楊風(fēng)軟一絲絲。

輿丁出語(yǔ)太奇絕,安得樹(shù)蔭隨腳移。

前面一首是南宋詩(shī)人楊萬(wàn)里的《過(guò)上湖嶺,望招賢江南北山四首》,后一首是清代詩(shī)人郭麐的《真州道中絕句》。他們的詩(shī)都在努力追求一種風(fēng)格:以笨拙的語(yǔ)言和思緒來(lái)造成一種幽默感,從而體現(xiàn)出一種生活邏輯或人生哲理,表現(xiàn)出一種語(yǔ)似拙而實(shí)巧、意似稚而實(shí)深的藝術(shù)境界。我們從南朝樂(lè)府這首《懊儂歌》中,似乎能發(fā)現(xiàn)它那汩汩的源頭!

江陵去揚(yáng)州,三千三百里